冬季公众健康视角下寒地城市空间规划策略研究*

2017-08-16李姝媛

冷 红 李姝媛

冬季公众健康视角下寒地城市空间规划策略研究*

冷 红 李姝媛

运用城市规划手段促进公众健康是营建“健康城市”的重要途径。寒地城市特殊的气候条件对城市环境、居民身心健康与行为活动方式具有特殊影响。以“冬季公众健康”为视角,通过分析寒地气候对冬季公众健康的影响及寒地城市空间规划对冬季公众健康的作用方式,形成以积极保护和主动干预为作用途径的寒地城市空间规划思路,提出以增强冬季户外环境的安全舒适性、改善冬季视觉环境的愉悦度,以及促进居民冬季交往健身活动等为导向的规划策略,旨在实现促进寒地城市冬季公众健康的目标,进一步提升寒地城市空间环境质量,推动人居环境可持续发展。

冬季公众健康 | 寒地城市 | 城市空间规划 | 健康城市

冷 红

哈尔滨工业大学建筑学院教授,副院长,博士生导师

李姝媛

哈尔滨工业大学建筑学院博士研究生

0 引言

健康城市是由健康的人群、健康的环境和健康的社会有机结合的一个整体[1]。营建健康城市需要医学、社会学、生物学、城市规划等众多学科与部门的协作和配合。城市规划与公众健康关系密切,科学的城市规划对营建“健康城市”发挥着重要作用。现代城市规划的产生即源自公共卫生改革的推动[2],其在不同时期的诸多规划理论与行动也都曾以促进公众健康为目标。如美国的新城市主义运动和精明增长

发展计划的背景之一,即为小汽车交通和郊区化模式带来的人口肥胖,以及政府医疗负担加重等问题[3];再如1900年前后,为促进城市公共卫生的改善,现代城市规划将建筑日照、通风等方面内容纳入相关规范对其进行干预[4]。自1987年“健康城市”理念首次在“2000年健康多伦多”大会上被提出以来,世界诸多国家地区围绕该理念开展了许多相关的项目计划与实施行动。如欧洲部分城市及地区开展了涉及公共卫生、经济、社会、生态、社区生活及个人行为领域的“健康城市项目”[5],加拿大兴起涉及道路交通、开放空间及社区建设的健康城市运动[6],东京政府实施以场所为基础、分别聚焦于儿童、成年人和老年人健康的健康城市计划[7]。中国包括北京、上海、大连、苏州、日照、保定等在内的部分城市地区也于1994年开始启动健康城市项目,并取得了一定成效[6]。随着中国城市建设速度的逐步放缓,内涵式的城市品质提升规划成为新的城市规划重点,而居民对运动、养生、健康生活的重视程度逐步提升,因而如何提升与居民生活、工作、交通、休闲活动密切相关的城市物质空间环境健康水平,进而对公众健康发挥更为积极的影响作用值得深入探讨。

寒地城市冬季寒冷萧瑟,部分地区结冰期可长达半年之久,漫长严酷的气候条件对于冬季时节公众的生理及心理健康造成诸多特殊且不利的影响,以“冬季公众健康”为视角研究寒地城市空间环境规划策略,将为寒地城市居民冬季生活品质与身心健康水平的提升、寒地城市规划理论与实践的发展提供新的思路与途径。

1 寒地气候与冬季公众健康

1.1 气候与公众健康

气候是长时间内气象要素和天气现象的平均或统计状态,以冷、暖、干、湿等特征来衡量,其对于公众健康具有不可忽视的影响。舒适宜人的气候条件对于公众健康可发挥积极的促进作用,如阳光明媚的天气里人们的情绪状态会更加积极向上;而不良的气候条件则会对居民的身心健康造成不良影响,如湿气过重会引发心理抑郁,干燥的热风增多会造成人们的反应迟钝、易于发怒,气压升高会对关节形成影响,极冷极热气候会削弱免疫系统,对心脑血管系统带来不利影响[2]。尤其对于儿童、老年人及体质较为虚弱的人群,气候的波动变化更易造成负面健康效应。此外,气候变化还将通过对空气、水、土壤、传染病传播模式等健康基本决定因素的影响对身体健康造成不利影响[8],一些因气候变化导致的极端自然灾害甚至会对人群的生命安全造成威胁[9]。

1.2 寒地气候对冬季公众健康的影响

1.2.1 直接影响

(1)生理健康

医学研究表明,冷空气可导致人体交感神经兴奋,使人体分泌血管收缩物质,使组织器官供血不足,进而加重了心脑血管系统的负担[3],冬季心脑血管疾病的发病率相较其他季节更高。此外,各种慢性呼吸系统疾病,如哮喘病、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病,也与冷空气活动关系极为密切,冬季发病率可在全年发病总数中占有33.3%的比例[10]。同时,过低的气温会影响免疫系统机能,降低人们对于疾病的抵抗力,冬季往往成为流感、百日咳、流脑等传染性疾病的多发季节[5]。此外,冬季时节由于日照时间较短,加之许多居民冬季户外活动频率显著降低,“晒太阳”的减少会使人体内维生素D不易合成,导致该季节人们自身的钙合成量较其他季节相对不足,尤其不利于老年人和儿童的骨骼健康。

(2) 心理健康

寒地城市冬季日照时数较短,视觉环境较为清冷单调,持续的严寒气候对于公众的心理健康也会造成不利影响,引发秋冬季节情绪低落、心理压抑等季节性情感障碍,甚至是抑郁症等心理疾病。由于秋冬季节昼长夜短,受日照时数变短的影响,人体中与睡眠—醒周期、能量和精神状态密切相关的褪黑素、血清素分泌状态发生改变,前者分泌量增多易使人昏昏欲睡,后者则分泌量减少使人体抗抑郁能力减弱,进而导致部分人群季节性情感障碍的发生[11]。据统计,国内外冬季抑郁症患者的发病率可达23%—38%[5],寒地城市尤为漫长的秋冬气候对公众心理健康产生相对更久的负面作用,甚至有研究显示,严寒气候会导致酗酒、自杀、事故、暴力等[5]。

1.2.2 间接影响

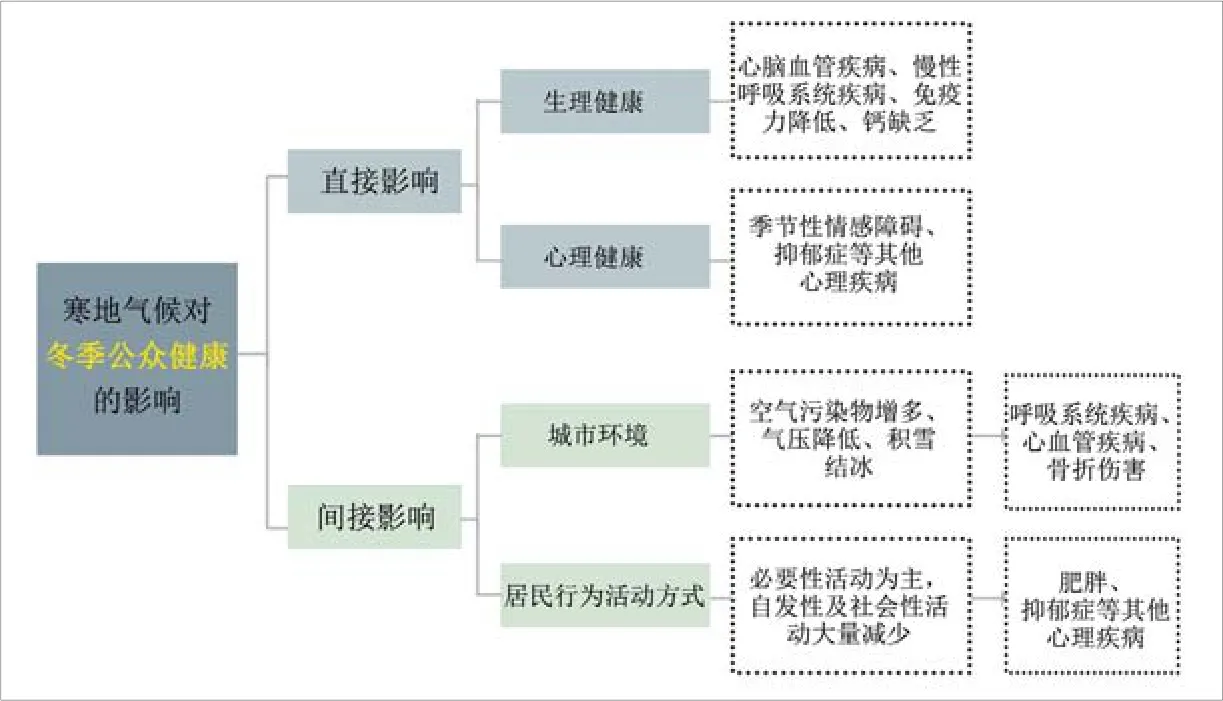

严寒气候不仅对公众健康具有直接影响作用,还会通过对城市环境、居民行为活动方式的影响而对身心健康发挥间接影响作用。寒地城市燃煤采暖期持续时间较长,机动车出行比例增高,机动车行驶时间增加,雾霾频发、大气污染物增多、气压降低会对人体的呼吸系统、心血管造成伤害。同时,由于冰雪天气较多,道路积雪结冰期较长,较易引发居民出行滑跌状况的发生,造成骨折伤害。此外,受持续低温条件及频繁的降雪影响,城市户外活动环境的舒适度较差,居民心理愿意承受的出行距离变短,居民冬季出行活动主要以上班、上学、看病、日常购物等必要性活动为主,健身、休闲自发性活动以及有赖他人参与的社会性活动较非冬季时节大量减少,长期处于室内,日常活动的缺乏易造成肥胖,且与他人的沟通交流机会变少会削弱人与人之间的联结[12],对居民的身心健康均造成不良的间接影响(图1)。

2 寒地城市空间环境促进冬季公众健康的作用方式及规划目标导向

城市规划对公众健康的影响主要体现在规划要素对城市空间环境、人们的行为模式、生理及心理状态等方面[4]。依照作用方式,城市空间规划对公众健康的影响主要体现在两方面。一是通过城市空间规划实现对公众健康的积极保护,即从物质空间安全性角度出发,通过规划设计来减少不良环境问题对生理及心理健康带来的损害。对于寒地城市而言,应当通过积极的规划设计手段来减少缩短的日照时间、凛冽的寒风、萧条的视觉环境、长期的冰雪覆盖以及空气及噪声污染等不良冬季环境对冬季公众身心健康及行为模式的负面影响,提升寒地城市空间环境的安全性和舒适性。二是通过城市空间规划实现对公众健康的主动干预,即从城市空间质量提升的角度出发,通过优化空间环境,促进公众户外健身行为和社会交往活动的发生。对于寒地城市而言,应当针对地域气候特点,主动通过规划设计创造出更多有利于冬季公众出行以及从事健身、交往和休闲活动的健康物质空间环境,促进寒地城市公众生理和心理健康水平的提升。

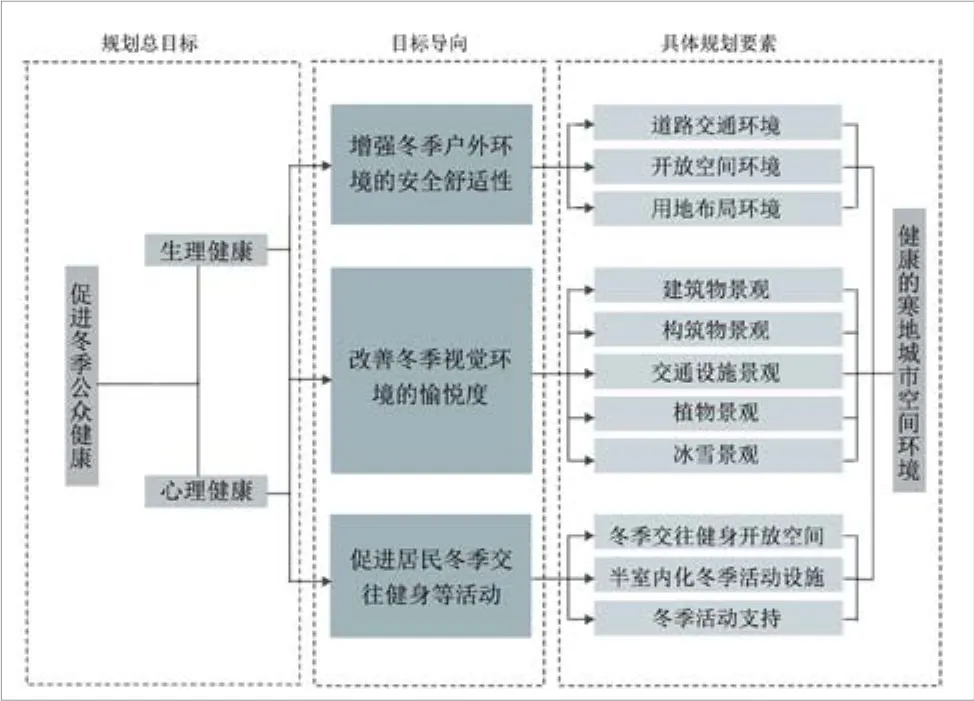

因此,在综合分析寒地城市空间环境对冬季公众健康影响的基础上,应进一步以促进冬季公众健康为总体目标,针对冬季公众生理和心理健康的需求,以增强冬季户外环境的安全舒适性、改善冬季视觉环境的愉悦度以及促进居民冬季交往健身为规划设计导向,通过相应的策略进一步完善和提升寒地城市空间环境(图2)。

图1 寒地气候对冬季公众健康的影响

图2 冬季公众健康视角下寒地城市空间规划目标与要素

3 冬季公众健康视角下寒地城市空间规划策略

针对促进冬季公众健康的规划总目标,以增强冬季户外环境的安全舒适性、改善冬季视觉环境的愉悦度和促进居民冬季交往健身活动为内容的目标导向,结合对具体规划要素的分析,确定以下寒地城市空间规划策略。

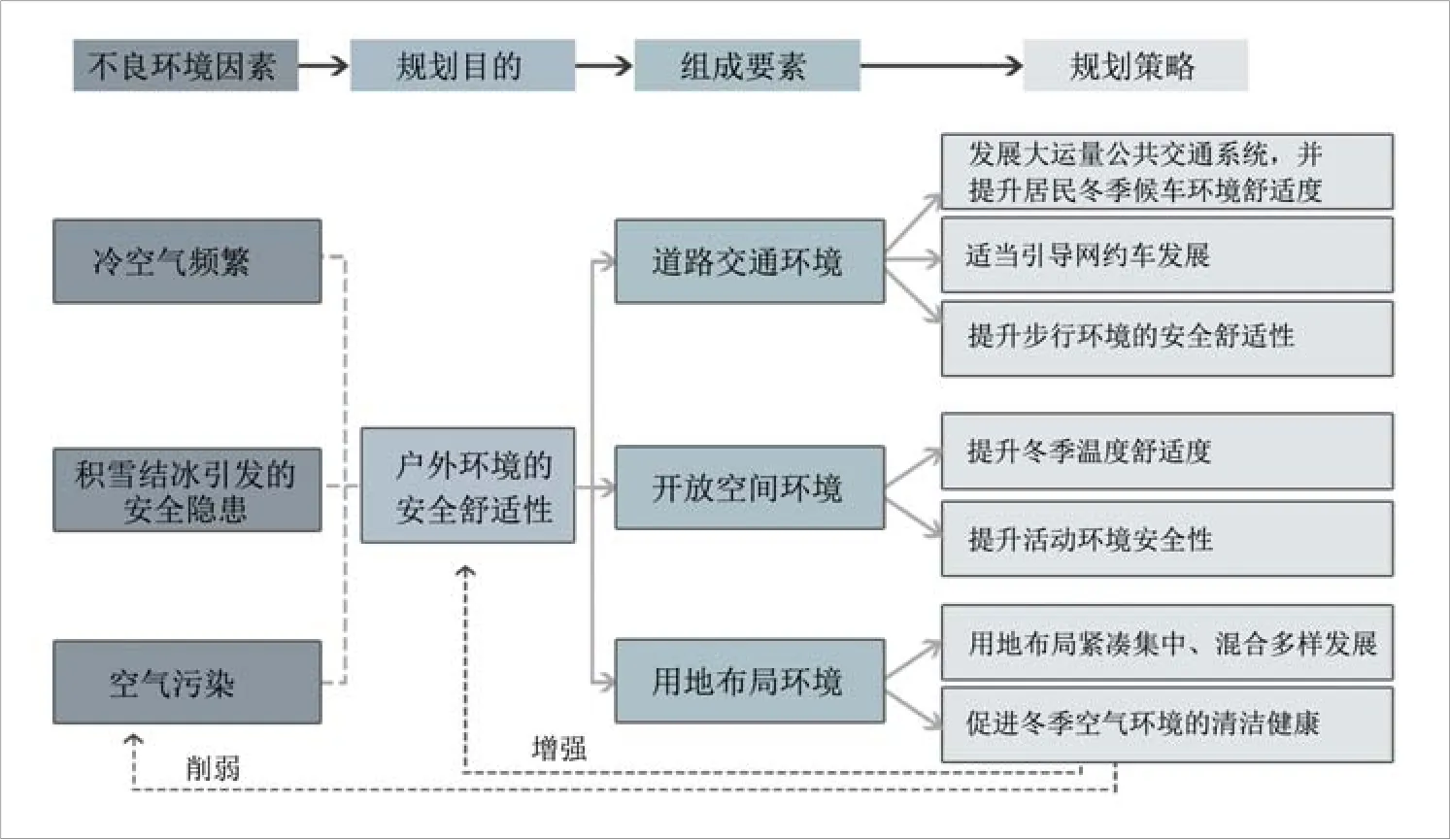

3.1 增强冬季户外环境的安全舒适性

寒地城市冬季户外环境是与居民外出从事日常工作、生活、休闲等活动关系极为密切的空间要素。受严寒气候影响,户外环境的冷空气频繁、积雪结冰引发的安全隐患、空气污染均成为影响居民冬季生理健康的不利因素。道路交通环境、开放空间环境及用地布局环境是寒地城市户外环境的重要组成要素,可从3方面着手营造寒地城市舒适安全的户外环境(图3),以减少不利因素对居民活动时身体不适感、安全性等的负面影响,进而为提升居民冬季的生理健康创造条件。

在道路交通环境方面,考虑居民冬季差异化出行方式,综合提升道路交通环境的安全舒适性,共同确保居民冬季健康出行。具体对策包括:第一,积极发展快速、安全、舒适的大运量公共交通系统,并提升居民冬季候车环境的舒适度。针对公交系统的设立,建议结合城市规模特征,因地制宜设立地铁、轻轨、BRT等公交方式,重点加强城市各功能区之间、中心区与郊区之间的快速联系;针对冬季候车环境的舒适度提升,建议对公交车的调度进行季节性弹性化安排,如在冬季提高公交车、地铁的发车频率,约束保障发车时间。同时,在条件允许的情况下,对候车亭于冬季进行加温,在公交站点等候区配备木质座椅和遮蔽设施。第二,适当引导网约车发展。研究显示,在特定的运营模式下,网约车可积极提升道路交通的运行效率、减少小汽车出行次数、发挥节能减排效用[13]。就寒地大中型城市而言,采取网约车出行可使居民候车于室内,直达目的地,可显著提升居民冬季出行的舒适度,因此,寒地城市宜在公交优先发展的前提下,制定适当的扶持政策,引导并提高网约车在冬季的应用。第三,提升居民冬季步行环境的安全舒适性。步行是居民出行的主要方式,也是一种经研究证实可降低心血管疾病及各种慢性疾病发生风险、有利于健康的最基本的体力活动形式之一[14]。建议将寒地城市的步行交通网络加以梳理联通,形成整体通达的步行网络环境,在城市公共活动中心建立立体步道系统,将其与人防工程和地铁工程建设相结合,开发建设形成中心商业区地下街、空中步道等通廊,并与主要公共建筑和交通站点相联系[15]。另外,建议在机动车道与步行空间之间设置分隔绿带,隔离汽车尾气。

在开放空间环境方面,着重从提升其冬季温度舒适度的角度,确保居民户外休闲的安全舒适性。可通过日照分析、风向风速数值模拟分析,将居民活动区域优先选在日照充足、冬季风速较低的地段,避开建筑阴影区,从而削弱冷空气对人体的影响,延长人们的户外活动时间。同时,尽量采用木质、沥青等防滑型铺装材质,并设置清晰安全的照明设施,以减少骨折摔伤的发生,提升活动环境的安全性。

在用地布局环境方面,一是要注重寒地城市用地布局的紧凑集中、混合多样发展。尽量保证城市职住平衡,并保持用地布局的多样性,集中安排居住、工作、休闲与娱乐功能,从而有助于降低城市能耗,缩短居民出行距离[16],形成舒适便利的就业、生活及休闲环境。二是对寒地城市用地布局形态进行模拟,从重点空气污染源的布局调整及清洁空气廊道的安排两方面促进冬季空气环境的清洁健康[17]。针对工业区、锅炉燃煤区等重要空气污染源的布局,建议加强其周边影响范围内的防护绿地建设,视条件逐步搬迁调整至城市下风向位置。同时,建议依托城市河流、绿地等自然生态廊道以及主要道路、铁路线等人工廊道建设,结合老旧居住区、工业区的改造与用地功能置换等有针对性地形成空气廊道。

图3 冬季户外环境安全舒适性增强策略

3.2 改善冬季视觉环境的愉悦度

赏心悦目的景观环境对于提升居民的生活情趣、促进居民的心理健康具有重要作用。疗养医学的相关研究表明,户外景观中含有一定的康复景观因子,可促进和调节免疫功能,改善神经系统功能,降低血压,对机体产生镇静作用[18]。寒地城市冬季视觉环境清冷萧瑟,常带给人压抑沉重的心理感受,威胁到居民的心理健康。运用建筑物、构筑物、交通设施、植物、冰雪等景观要素,通过色彩、照明等媒介可营造温情愉悦的视觉环境[18],进而对居民在漫长冬季保持健康向上的心理状态发挥积极影响。

在建筑物、构筑物及交通设施等人工景观方面,建议将红色、粉色、金色、黄色等温暖、明快的暖色调作为城市主色系统。在此基础上,进行色相、饱和度及明度调节,形成丰富统一的城市色彩环境,从而对人们的情绪和心境带来积极影响。此外,针对城市家具、雕塑设计,可提升其生动性与趣味性,配以木材、织物等温暖材质。在植物景观方面,可利用植物的冬季季相来丰富整个冬季木本植物单调的色彩环境,如运用红色枝条的红瑞木、杏树,绿色枝条的锦鸡儿,白色枝条的白桦,果实为红色的东北接骨木、南蛇藤、金银忍冬,果实为黄绿色的红瑞木等,并配置一定的常绿树。相关研究显示,花园漫步作为一种锻炼形式可在某种程度上有效治疗轻度抑郁症,是一种国际上被证实有效的康复景观[20]。针对寒地城市,应尽可能营造冬季季相景观丰富植物与散步道相结合的景观空间环境,并积极通过植物配置来降低城市噪音、粉尘、不合理的人工照明对居民的干扰影响[20]。在冰雪景观方面,在城市广场、街道及住区游园设立冰雕、雪雕以营造地域特色景观,结合活动场地为居民亲身参与雪人等冰雪景观的塑造创造条件。在夜景观设计方面,通过将建筑物、道路交通设施、广场公园及行道树树木进行适当的彩色化灯光装饰,采用暖色路灯灯光,来丰富人们对寒地城市夜晚的感知,带来温暖舒适的心理感受。

3.3 促进居民冬季交往健身等活动

交往健身等活动可提升居民机体活动水平,加强人与人之间的联结,消解不良情绪,对于促进居民的生理及心理健康两个层面均可产生积极作用。开放空间、活动设施与一定的活动支持是萌发交往健身活动的关键因素,建议通过完善可供冬季交往健身的开放空间布局、加强半室内化冬季活动设施建设及提供丰富的冬季活动支持3个方面促进居民冬季活动。

通过规划布局可供冬季交往健身的开放空间,能够吸引居民在寒冷冬季就近到户外进行适当的活动,增加人际交往的发生机会,提升冬季健身交往活动的发生频率,促进身心健康。具体布局策略为:一是完善城市总体层面的开放空间网络布局,建议串联公园、广场、滨水区等开放空间,并加强分散式小规模绿地建设,将开放空间布设于5—15 min(200—800 m)步行可达范围内,从而形成多样化、广覆盖、就近可达的点线面结合的开放空间系统,激发居民在冬季的交往健身。二是围绕不同人群冬季交往健身需求的开放空间重点布局,针对长期处于室内的“久坐型”上班族,可在办公区内部或周边设置适宜规模的绿地、广场,并安排休闲锻炼设施,为该类群体创造冬季到户外晨练、散步、闲逛和交流的机会;针对冬季多在社区内活动、体质较为虚弱的中老年人及儿童,可布局串联该类群体冬季频繁使用的日常活动设施的社区级开放空间,如联系市场、幼儿园、文体活动中心等设施的小尺度、连通式社区级健身步道,吸引此类群体冬季走出家门,在进行日常活动的过程中进行晒太阳、聊天、闲逛等活动。

半室内化活动设施具有生动活泼、趣味盎然、舒适度高的场所特性,既可以满足居民冬季活动需求,又可凭借阳光、花草、树木等自然要素的引入形成愉悦自然的心理感受,具有较强的冬季活动适应性[15]。寒地城市应规划建设富有吸引力并适于冬季活动的半室内化活动设施,包括城市层面的多功能活动中心、冬季花园、室内商业街、主题餐厅、空中连廊以及住区层面的社区中心、暖房、临时帐篷等,以弥补冬季活动场所的缺失,促进冬季居民集会、健身、游乐、休闲、购物等多种活动的发生,增加从事休闲交往活动的时间与频率,为寒地城市居民保持适量活动、愉悦身心和促进社会交往创造条件。

此外,必要的冬季活动支持有利于营造欢乐活泼的城市空间氛围,吸引人们驻足流连,自发参与,在增强体能活动的同时舒畅心情,亦能提升居民的身心健康水平。建议从两个层次增强冬季活动支持:一是对冬季冰雪活动的支持,融合寒地城市特有的冰雪文化,结合城市公园、广场、社区游园以及郊外开放空间,提供丰富的空间类型,大力开展滑冰、滑雪、冰上雪橇、爬犁等雪上赛事活动;二是对冬季文艺表演类活动的支持,结合文体商业建筑的橱窗、室外屋檐、门廊等灰空间,开展文艺表演等活动,还可举办冰雪主题的摄影、绘画、展览等活动,引导居民外出寻觅冬季美景,陶冶情操,同时增进社会交往。

4 结语

地域气候特征使寒地城市在“健康城市”规划建设方面具有一定的特殊性。从冬季公众健康视角出发研究寒地城市空间规划策略,对于提升寒地城市空间品质、提高居民冬季生活健康水平、实现寒地城市人居环境的健康可持续化发展具有重要的意义。针对寒地气候对冬季公众健康的影响特点,综合考虑寒地城市空间规划对冬季公众健康的作用方式,从生理健康及心理健康层面采取规划策略,能够为促进寒地城市漫长冬季内的公众健康、营建寒地“健康城市”提供支撑与指引,进而提升寒地城市的人居环境质量。

References

[1]玄泽亮,魏澄敏,傅华. 健康城市的现代理念[J].上海预防医学杂志,2002(4):197-199.

XUAN Zeliang, WEI Chengmin, FU Hua. Modern ideas of healthy city [J]. Shanghai Journal of Preventive Medicine, 2002 (4): 197-199.

[2]王灏晨,路凤,武继磊,等. 中国气候变化对人口健康影响研究评述[J]. 科技导报,2014(Z2):109-116.

WANG Haochen, LU Feng, WU Jilei, et al. Study on the impact of climate change in China on population health [J]. Science and Technology Review, 2014 (Z2): 109-116.

[3]柴枝楠,刘颖. 冬季如何防治心脑血管疾病[J].中老年保健,2015(1):8-9.

CHAI Zhinan, LIU Ying. How to prevent cardiovascular and cerebrovascular disease in winter [J]. Elderly Health Care, 2015 (1): 8-9.

[4]王兰,廖舒文,赵晓菁. 健康城市规划路径与要素辨析[J]. 国际城市规划,2016(4):4-9.

WANG Lan, LIAO Shuwen, ZHAO Xiaojing. Discussion on path and factors of healthy city planning [J]. Urban Planning International, 2016 (4): 4-9.

[5]冷红,蒋存妍. 基于严寒气候的健康城市物质空间环境规划初探[EB/OL]. (2012-09-17)[2017-05-31]. http://www.paper.edu.cn/releasepaper/ content/201209-176.

LENG Hong, JIANG Cunyan. Healthy city material space environment planning based on the cold climate [EB/OL]. (2012-09-17)[2017-05-31]. http://www.paper.edu.cn/releasepaper/ content/201209-176.

[6]周向红. 加拿大健康城市经验与教训研究[J]. 城市规划,2007(9):64-70.

ZHOU Xianghong. Study on Canadian healthy city experience and lessons[J]. City Planning Review, 2007 (9): 64-70.

[7]蒋莹,常春. 国内外健康城市建设实践[J]. 中华预防医学杂志,2012,46(8):754-756.

JIANG Ying, CHANG Chun. Healthy city construction practice at home and abroad [J]. Chinese Journal of Preventive Medicine, 2012, 46 (8):754-756.

[8]Mc Michael A J, Lindgren E. Climate change: Present and future risks to health, and necessary responses[J]. Journal of Internal Medicine, 2011, 270: 401-13.

[9]刘志林,秦波. 城市形态与低碳城市:研究进展与规划策略[J]. 国际城市规划,2013(2):4-11.

LIU Zhilin, QIN Bo. Urban form and low-carbon city: research progress and planning strategy [J]. Urban Planning International, 2013 (2): 4-11.

[10]杨立明,王晓明,韩巍,等. 气候因素对呼吸系统疾病的影响与意义[J]. 中国中医基础医学杂志,2007,(7):540-541.

YANG Liming, WANG Xiaoming, HAN Wei, et al. Effects of climatic factors on respiratory diseases and its significance [J]. Chinese Journal of Basic Medicine, 2007 (7): 540-541.

[11]昭阳. 谨防季节性情感障碍[J]. 江苏卫生保健,2016(3):48.

ZHAO Yang. Beware of seasonal affective disorder [J]. Jiangsu Health Care, 2016 (3): 48.

[12]Poortinga, Wouter. Community resilience and health: the role of bonding, bridging, and linking aspects of social capital [J]. Health & Place, 2012, 3(18).

[13]高永,安健,全宇翔. 网络约租车对出行方式选择及交通运行的影响[J]. 城市交通,2016(5):1-8.

GAO Yong, AN Jian, QUAN Yuxiang. Effects of network rental cars on the choice of travel and traffic operation [J]. Urban Transport, 2016 (5): 1-8.

[14]Saelens B E,Handy S L. Built environment correlates of walking: a review[J]. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2008,40(7): 550-566.

[15]冷红,袁青,郭恩章. 基于“冬季友好”的宜居寒地城市设计策略研究[J]. 建筑学报,2007(9):18-22.

LENG Hong, YUAN Qing, GUO Enzhang. Study on urban design strategy of livable cold cities based on‘ winter friendship’ [J]. Journal of Architecture, 2007 (9): 18-22.

[16]金广君,张昌娟. 城市设计:从设计景观到设计健康[J]. 城市规划,2008( 7):56-61.

JIN Guangjun, ZHANG Changjuan. Urban design: from design landscape to design health [J]. City Planning Review, 2008 (7): 56-61.

[17]陈国伟. 引风吹霾是否可行——聚焦清洁空气廊道[J]. 江苏城市规划,2015( 3):42-43.

CHEN Guowei. Whether the wind blowing haze is feasible: focus on clean air corridor [J]. Jiangsu Urban Planning, 2015 (3): 42-43.

[18]赵瑞祥. 景观疗养因子对机体作用的研究[J]. 中国疗养医学,2009(3):195, 190, 196-197.

ZHAO Ruixiang. Landscape recuperation factors on the body of the study [J]. Chinese Journal of Convalescence, 2009 (3): 195, 190, 196-197.

[19]阮海洪.“ 心景观”景观设计感知与心理[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2014.

RUAN Haihong.‘ Heart Landscape’ landscape design perception and psychology [M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2014.

[20]余茜,祁素萍. 用设计治愈伤病——医疗花园与康复景观进程的探索[J]. 艺术与设计(理论),2012(11):76-78.

YU Qian, QI Suping. Using the design to heal injuries: exploration of medical garden and rehabilitation landscape process [J]. Art and design (theory), 2012 (11): 76-78.

Study on City Spatial Planning Strategy in the Winter Cities from the Perspective of Winter Public Health

LENG Hong, LI Shuyuan

Using city planning to promote public health is an important way to build ‘healthy city’. The special climatic conditions of a winter city have special impacts on city environment, residents’ physical and mental health and their behaviors. By analyzing the impacts that cold climate has on the public health in winter and the way that winter city planning affects the public health, the research comes up with two kinds of planning action pathways: active protection and initiative intervention. Research puts forward city spatial planning strategies containing: enhancing the safety and comfort extent of the winter outdoor environment, improving the pleasure extent of the winter visual environment, and promoting residents intercourse and fitness activities in winter, aiming at achieving the goal of promoting the public health in winter, enhancing the quality of winter city space environment and promoting the sustainable development of winter cities.

Winter public health | Winter city | City spatial planning | Healthy city

1673-8985(2017)03-0001-05

TU981

A

国家自然科学基金面上项目“基于UCL微气候环境改善的寒地城市住区公共开放空间优化及控制规划技术研究”(编号:51278140)。