从《现观》到Project 2085

2017-08-11tasi

tasi

“在全球不确定的时代,许多艺术家在作品中都表现出不同的企盼和诉求,这无可厚非。除了具有强大美学的视觉组合,它还包括了大量的长期项目,每一个都通过时间来获得更新的层次和更深的意义。同样引人瞩目的是,今天的新兴摄影师们在创作实践中运用了广泛的媒介材料,而不仅仅只限于相机本身。”

在2015年,凭借《现观》系列作品,王居延先后入围第七届三影堂摄影奖和第六届新锐摄影奖,开始逐渐被人们所熟知。2017年,在《现观》的基础之上,他又凭借新作Project 2085系列作品成功入围Foam Talent Call。

Foam Talent Call是世界当代摄影状况的晴雨表,其所提交的作品以及最终的评选结果都可以作为“摄影”这一媒介不断发展的一个重要部分,它也从侧面反映了当今摄影发展的趋势和方向。今年是Foam Talent Call举办的第十一届,也是迄今规模最大的一届——一共收到了来自75个不同国家和地区的1790份投稿。

从《现观》开始谈起

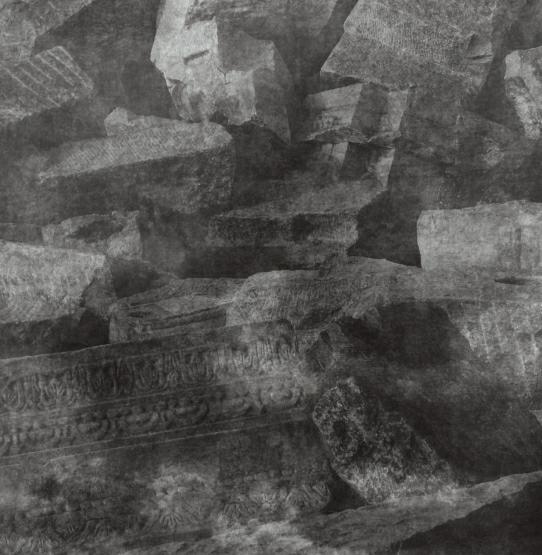

“《现观》系列作品是建构于一种历史与现实文本的对比之中,我将过往地历史和当下的现实连接起来,自己建构了一个维度,然后再人为的去打破它,从而产生一个现下观看的关系。从《现观》中丝绸之路上的崇高历史风景到《现观·续》中圆明园里受难般的地景,图像中所突出的不确定性对应的是当下与历史的冲突,而《现观·初》中隐居式的山间静景,又重新回归个人记忆。所以,《现观》对我来说既是个人表达,同时也是历史文本的重新观看。”

FOTO:《现观》系列作品表达的是当下世界和过往存在的一种矛盾冲突,为什么会取《现观》这个名字呢?它的由来和意义是什么?

王:“现观”对于我而言是个双关语,这个词是我在目睹昆明鸣凤山的景观之后所想到的。鸣凤山是个道教场所,但当我走进它的时候,却看到许多老年人在那里高唱革命歌曲。我觉得我目睹了一种大穿越,但这种集体思维的记忆又让人无比熟悉。我不知道怎样来描绘当时的感受,只觉得“现观”这个词汇能对应这种历史和当下的观看——它只是在字面上和《现观庄严论》有所重叠,但并不是一个关于佛教的作品,作品中一切的文本、历史、政治等等的不确定性,通通都是图像中所夹杂的命题。“现观”本身是一个关于命题与美学的尝试,而文本的引申和图像的解构则是作品和观者之间的联系——佛教藏经处也好,丝绸之路也好,它们全部是命题,都夹杂在视觉的文本之中。

“现观”只是解释字面出处,我无意借用宗教,更不敢消费宗教的概念,我关心的是“现观”在现代汉语的能指。

FOTO:《现观》、《现观·续》、《现观·初》这三组作品的主线是什么?关于事物所隐含的不确定性是否将会一直在你的作品中延续?

王:会的。比起符号化的表达,我一直对事件和历史的客体更感兴趣。美学和命题主导我的作品,美学不言而喻,而命题本身就是一个有些含混的词。《现观》系列的主线就是把历史片段转化为一个叙事的命题,一个观者可以解构、重构的视觉片段。这也是为什么《现观》系列是一个有些晦涩的作品。就像我前面提到,命题可以解构,但这个解构过程也同样值得怀疑。从丝绸之路上的崇高历史风景到圆明园受难般的地景片段,《现观》系列晦涩的历史和政治指向都可以让观者解构文本或者怀疑命题。

FOTO:《现观》、《现观·续》在选取对象上都是某种意识形态下的特定风景,而《现观·初》则是个人化的——虽然它们从表面上看起来“差不太多”,但讨论的方向上完全不一样,《现观·初》更像是一种内心风景。对于这些异同你是如何考虑的?

王:《现观》是一个刻意规避开历史文本主体的系列作品,它对客体的着重描述是对我自己片段化历史观的重新思考——我们这一代人所接受的历史教育就是在这样一些片段上重新建构的。所以说《现观》中丝绸之路上的景观也好,《现观·续》中圆明园的地景也好,它们都映射了片段化的“现下观看”,而视觉上的不确定性和客体能指在叙事上的冲突,则是反观我所处环境中被建构的、片段化的历史观。《现观·初》中的山间静景,是回归我个人的记忆——关于观看的记忆。如你所说,《现观》和《现观·续》是历史意味的景观,而《现观·初》更加个人。

FOTO:为什么选择这种接近历史、接近荒芜的色调来呈现这一系列的作品?

王:我在制作《现观》的过程中受到了哥雅影响,哥雅“黑绘画”(Black Painting)《圣伊西多尔的朝圣》和《命运》中略带悲剧气息的色彩和质感给了我很大启发。叙事文本可以有时间阅读,但是视觉所传达出来的基调是一瞬间的。《现观》参照了哥雅绘画中的类似单色色彩和颗粒质感来强调视觉上的不确定性。我希望在《现观》中营造一种紧张感和视觉上的压迫感。

关于《Project 2085》

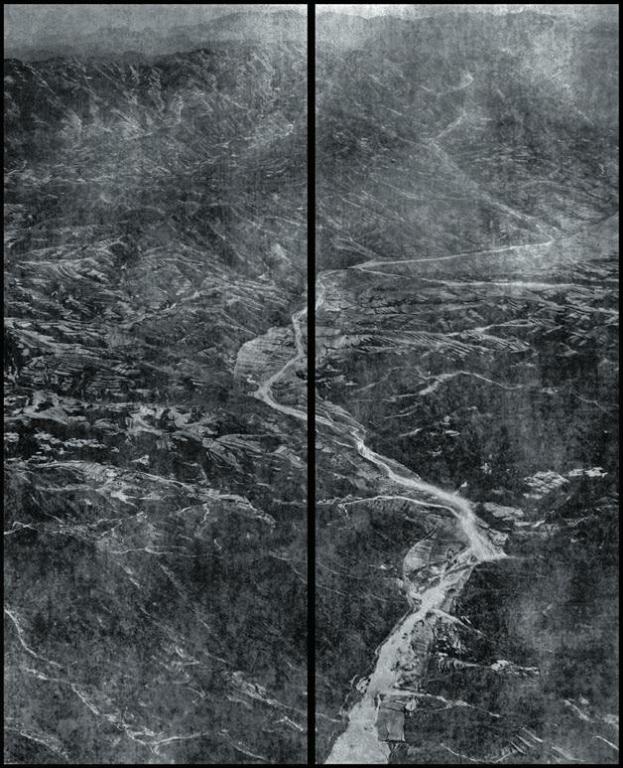

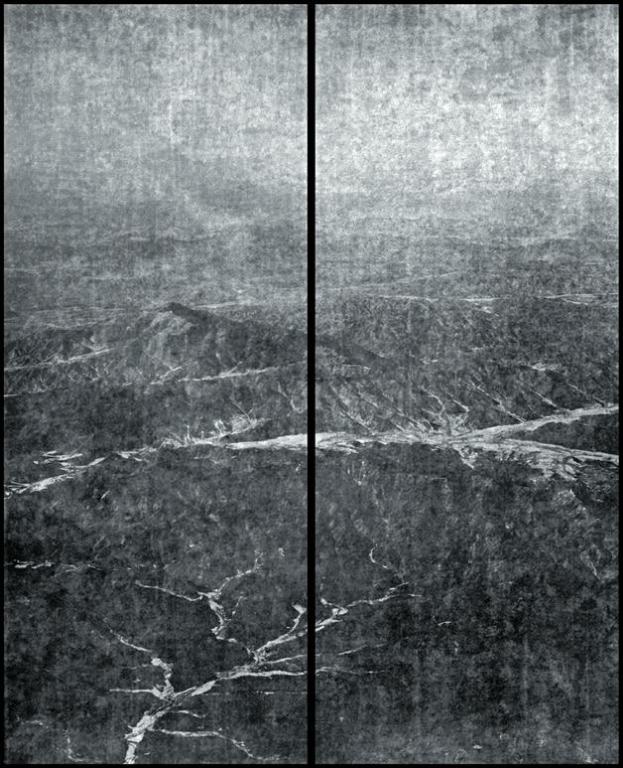

俯视作为一种观看方式似乎总是夹杂某种权利语境。如果要把荷兰画家希罗尼穆师·博斯(Hieronymus Bosch)的《人间天堂》后面的创世纪图像和二战诺曼底登陆的航拍档案强加出某种关联,那恐怕就会形成一种自上而下观看的权利与控制。王居延的《2085計划》就建构于俯视与权利观看的含混中。

《2085系列》同样借鉴了哥雅黑绘画中的质感与色彩以及中国上世纪60年代革命风景绘画构成(如中国水墨艺术家张凭1964年创作的《苍山如海残阳如血》),数码拼贴生成四连组图。而系列高3米,宽7米的尺寸又有意靠近壁画的视觉体系(如北京地铁西直门站的公共壁画《长江东去》)。《2085》作为系列的名称,几乎没有叙事指引,而王居延更多在乎观众与作品的遭遇。

FOTO:首先祝贺你入围Foam Talent Call,入围的感觉怎么样?

王居延:谢谢。这次能入选Foam Talent,我很高兴,也很喜欢他们的美术馆,希望我们的合作能一切顺利。

FOTO:《2085计划》是什么时候开始的?现在已经最终完成了吗?

王居延:我从2015年底开始尝试《2085计划》的制作,但是真正有了作品是在2016年中期,在今年的5月才全部完成12组图像。

FOTO:《2085计划》的名字有什么特别的所指吗?

王居延:我给《2085计划》写了一个很短的介绍,简单说了说我关于观看视角的看法,因为在《现观》之后,我就不太想解释作品——与其在文本上大做文章,我倒更希望在图式上能有所创新。

FOTO:它是你现观系列作品的一部分还是其他?

王居延:《2085计划》是一个新的系列,至于之后会再延展出什么,我现在也不清楚。

FOTO:那从2015年的《现观》到现在的《2085计划》,它们是一个脉络吗?还是你有了新的拓展和延伸?

王居延:老实说,我不知道什么是脉络,而且我也不确定对保持所谓的脉络是否有趣。但是《2085计划》和《现观》的制作方法有些相似,它也继续了《受难地景》的一种氛围——虽说画面内容不一样,但也借鉴了之前的系列。我不知道这算不算脉络。

这一年半我只做了《2085计划》这一个系列,而且借鉴了壁画的体量,算是在图式上做出了新的尝试。

FOTO:这是你最新的一组作品,相较于你以前的作品,它们由一种直视视角开始转变为俯视视角 这种转变的原因是什么?

王居延:《2085计划》并不是一个完全俯视的系列,而且我想在形式上做一些新的尝试。

FOTO:从上往下的观看是一种权利,但你的画面却是一种含混的状态,你在怀疑或者模糊这种权力吗?

王居延:我其实是想强调这种权力,至于这个权力视角是否含混或是让人怀疑,这是观看者和作品的对话——图像永远夹杂含混的成分,不管是所谓的纪实影像或者作为艺术的图像,图像总会夹杂创作者意想不到的命題。