梦想需要家庭作基础

2017-08-03三角龙的妈妈

三角龙的妈妈

无论外表多么光鲜,家长首先明确自己的“定位”

我的童年和祖父母一起度过。父母远在三千公里以外的边疆。我少有课外书,没有旅行,是个完全没见过世面的孩子。我的高中三年,四季都是一条蓝色涤纶的两侧有双白线的球裤。似乎我也没有眼红过别的女孩可以穿牛仔裤和花衣服,我觉得我的生活就是这样普普通通。我的祖父母,很少为我的学习操心。他们时刻叮嘱我的是:严于律己,宽以待人。从小学到大学,我的人生目标非常简单:好好学习,有朝一日把户口落到上海。

我爸爸毕业于上海一所名牌大学,但生不逢时地在毕业时被分配到边疆小镇的一所中学。我的父母希望我成为精英,圆他们年轻时的梦想。但他们对于精英的认识非常有限,觉得这个梦想实现的唯一途径就是读书。我的理想,比如幼儿教师和播音员,都被否决。好在我是个对上学挺享受的人,于是我走在父母给我指的道路上,最终拿到博士学位。离开校园的那一刻,我不知道自己该干什么,出国做博士后,尽管每个课题,我都完成得很出色,但我仍旧不知道自己的目标在何方。

我先生是一个典型的农村孩子。我公婆忙于农活,无暇顾及他的学习。为了能离开农村,他选择了中专。中专毕业后,他被分配到一所高校做技术员,兢兢业业地工作,不断自我充电。很幸运,没有读过大学的他,得到了读硕士的机会。此后他决定继续深造。出国读博士时,他几乎把所有的积蓄都赔给了原来工作的学校。国外的导师同意提前发他工资,才让他有钱付房租。虽然他现在是大学教授,但是他的父母觉得自己儿子并不是精英,因为他一没有发财,二没有做官。

多看看别人是怎么养孩子的

像我们这样出身平民、壮志未酬的夫妻,按理说应该更迫切地要用洪荒之力来培养孩子成为精英,如同我们的父母一样,让孩子来圆我们的梦想。但国外多年的生活经历,让我们看到了很多孩子成长的故事,逐渐改变了我们的观念。

朋友中,有一对定居海外的中国夫妇。他们的儿子从小学习小提琴,走的是音乐附小到附中的路线,在几万人口的城市颇有名气。每次聚会,都是以孩子的演奏为高潮,众星捧月的感觉伴随他十几年。父母说到他,脸上洋溢着自豪;亲友拜访,总要讨教培养精英的经验。但在选择大学的当口,孩子和家长之间突然发生分歧。父母希望孩子到大城市迎接新的挑战,去名校深造,向精英迈进。但男孩却希望留在当地读大学,不愿离开温暖的巢。他已经习惯了被人追捧的生活,害怕在大城市变成无名小卒。

最后在父母的坚持下,他还是去了父母朝思暮想的名校,并且在城市青年交响乐队拿到了首席小提琴的位置。我们向夫妻俩送上祝福,他们却叹气说:“孩子觉得被逼迫做了人生的选择,和我们的关系闹得很僵。圣诞节,我们准备了一桌好菜等他回来团聚,他却各种推辞不愿回家。”

他们的女儿,在哥哥的光环下成长。每次聚会,她都静静地坐在一旁,很少有人注意到她的存在。有一次我们和他们全家出去摘草莓,父母双双陪伴在哥哥身边,而她,只能跟着我们。夫妻俩觉得女儿没有天赋,“长大了最多是个普通人”。女儿想学音乐,“学钢琴吧,容易些”,父母表态。小女孩慢慢长大,也多次登台表演,但生活总体平平淡淡。如今,她还在父母身边,逢年过节她都会做些点心给父母品尝,恰到好处地在家里摆上问候卡和小温馨。夫妻俩感叹:“还是女儿亲啊!”

我们朋友中还有一对育有三个子女的加拿大教授夫妇。大女儿高中毕业后没有立即申请大学,而是决定打工一年。一年以后,她告诉父母她的决定:想学商科,不喜欢科研。于是她填写了大学申请,顺利进入某大学商学院。她在大學里成绩优秀,每年都拿奖学金。父母并没有因为女儿不能继承衣钵而遗憾,“孩子的选择是自己的,我们为她找到喜欢的领域感到骄傲。”

因地制宜,因材施教

怀上女儿之后,我和我先生经常讨论如何培养孩子的问题——我们的期望是什么,把所有的精力和财力拿出来送女儿进哈佛,让她成为科学家?培养财商,做个 CEO?培养情商,嫁个有钱人?到底怎么样才算精英,那时华人已经很推崇“爬藤计划”。为了“爬藤”,朋友们不惜一切代价地让孩子学音乐、学体育、参加社会活动。可假如人生一切行为的目的只是为了“爬藤”以及最终成为精英,还有什么意义?

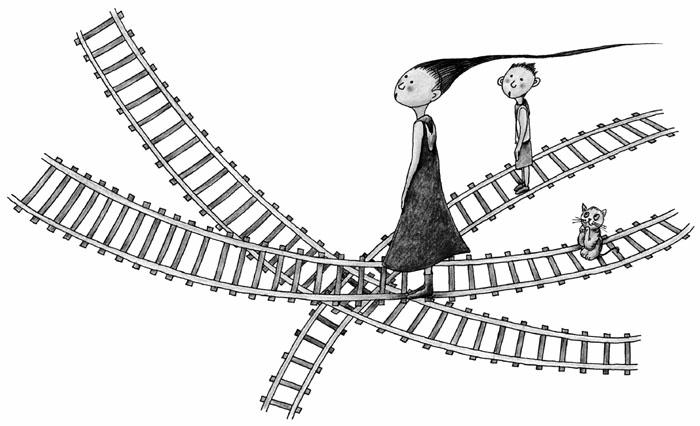

奋斗的目标是建立在可实现的基础上,而非虚无缥缈的。我们是什么样的家庭,就应该在这个前提下、在财力、智力可及的基础上,给孩子提供机会。她应该比我们站得高、望得远,也许会在同一级的更高层,也许会跃迁到高一级,但不可能无止境地超越。

于是我们把培养孩子的目标设定在:比我们更幸福、更快乐,了解自己,能找到适合自己的人生轨道。如果孩子走上“精英”的道路,当然也不错,说明她的确能力所及,可以游刃有余地干一番事业。但多数的可能,她是个有魅力的普通人。她有资本选择一个喜欢的职业,并为之奋斗;而不是学着父母指定的专业、过着衣着光鲜的生活却带着失落压抑的灵魂。也许她没有登到山顶成为精英,但在半山腰也欣赏到了美丽的风景。

顺其自然,稍加努力

我们的优势在于我和我的先生都爱科学,多年的海外生活培养了我们多元文化的思维方式和语言能力。从这方面着手,我们决定用习得的方式培养一个双语宝宝。我们摸着石头过河,给女儿阅读英语和中文书籍,和她用中、英文交流。孩子一直不开金口,在长辈和亲友的重重压力下,我们仍然坚持自己的信念,按捺住内心的纠结,陪伴着女儿。

经过漫长的沉默期,女儿突然在十九个月的时候喊了声“妈妈”,从此进入滔滔不绝的双语流利切换模式。我们在陋室给女儿营造了一个小天地,满满的书架三面环绕地垫,让她尽情在近千本书的海洋里遨游、在玩具的世界里探索。女儿把阅读视为珍宝,日日书不离手。她充满好奇心和求知欲。她喜欢西方科普严谨的思维方式和文学读物的深刻与幽默;也喜欢中国传统文化的温馨。我们希望她能拥有认识世界、明辨是非的慧眼,长大后会独立自信地思考。

学校里提供了形体课、围棋课和象棋课,我们建议孩子利用好资源,上课认真听讲,把这些知识学到手,把课外学习舞蹈和棋类的时间和费用节省下来。但我们希望她能有一技之长。女儿五岁开始学习小提琴。每天坚持练习,从不松懈。小提琴的学习,教会她读懂音乐、感悟人生;把小提琴学精,将来业余时间和三五知音一起玩个乐队,其乐融融。

有些朋友会说:“你们不缺这个钱,为什么不多投资一些给孩子,广泛培养兴趣爱好呢?现在的孩子不都是每天奔波于各种学习班吗?”我们深信,一个孩子的精力是有限的。如果面面俱到,最终很可能一无所获。

我们希望孩子有自我意识,关心自己的存在和变化,尊重自己,学会自我控制和管理。家里的事情尽量让孩子参与,一起讨论,甚至一起保守秘密。孩子是独立的个体,而不是惟命是从的附属品。这样的孩子,走上社会才能有胆量挑战,有勇气面对各种困难。一个普通人也应该具有社会责任感。

我们用自己的言行影响孩子,培养她的为人处世。我们爱父母亲师友,孩子对人有礼貌,注重自己的举止;我们坚持练字,孩子对写一手好字充满向往,无论中文还是英文,认认真真书写;我们爱读书,孩子总愿意把她书中看到的精彩内容和我们分享;我们爱自然,孩子和我们一起观察、一起找资料、一起探讨。我们用心陪伴孩子,孩子充满安全感和幸福感。

时光和自然告诉我们,我们的职责是平整土地,而非焦虑时光。做三四月的事,在八九月自有答案。