国家认同视角下的海峡两岸客家音乐交流

2017-07-29黄文杰

黄文杰

摘要:21世纪以来,以客家为题材的音乐创作悄然兴起,其中大型交响诗《土楼回响》,十余年来在海内外12个国家和地区及海峡两岸60多个城市上演了60余场次,100多场次片段,成为客家题材音乐在海内外影响力最大的作品。《土楼回响》的成功创作和巡演表明,客家文化在世界范围内的强大而又广泛的影响力,也说明了音乐文化的融合、交流和传播在族群认同、文化认同乃至国家认同中起着重要而又特殊的“黏合剂”“催化剂”的作用,艺术界应当关注以先进的音乐文化推动全世界中华儿女的文化认同、国家认同的发展。

关键词:国家认同 交响诗 土楼回响 客家音乐文化

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2017)12-0015-03

21世纪以来,以客家为题材的音乐创作悄然兴起,较具影响力的作品有2000年创作首演的交响诗《土楼回响》、2009年创作的大型客家山歌主题交响乐《交响山歌·客家新韵》、2010年创作首演的大型大型客家风情歌舞集《土楼神韵》和2011年創作首演的歌剧《土楼》等。其中由刘湲创作,祖籍永定的著名女指挥家郑小瑛及指挥的,获得首届中国音乐金钟奖唯一器乐类金奖的大型交响诗《土楼回响》无疑是最具影响力的作品。该作品在祖籍闽西永定的著名指挥家郑小瑛的牵头下,由少年时期生活于闽西客家地区的作曲家刘湲创作。该作品首演以来,在海内外12个国家和地区60多个城市中上演了60余场,100多场次片段,所演之处,引起了包括海内外客家人及其后裔和海外观众的强烈共鸣。可见,客家文化在世界范围内具有强大而又广泛的影响力,这种文化自觉和文化自信对全世界华人对于华夏民族的认同、对于中华文化的认同和中华民族的国家认同起着特殊的推动作用,也将具有深远的文化战略意义。

一、饱含民族之魂的交响诗篇

《土楼回响》是一部反映了客家人筚路蓝缕、辗转南迁的艰难历程,不畏艰险、重建家园的坚强意志和尊祖念根、崇文重教的客家风格交响诗,作品由《劳动号子》《海上之舟》《土楼夜语》《硕斧开天》和《客家之歌》五个乐章组成。少儿时期成长于闽西客家地区的作曲家刘湲熟悉那里的风土人情,深受闽西大地山山水水的浸润,作曲家实地采风时,欣赏了能唱十几种曲调、一千多首山歌的74岁“闽西山歌王”李天生那仿佛来自远古的苍劲高亢的客家山歌,听到了用树叶吹奏的清脆悠远的客家旋律,感受了点缀在崇山峻岭间或从山谷一直绵延到山顶的,饱含中原文化风格的客家土楼群,一切都震撼和冲击着作曲家的心灵,这也许就是作曲家笔下有感而发、气势磅礴、荡气回肠的创作源泉。

作品以鲜明的标题刻画了五幅客家人生活奋斗的动态场景,这些场景正是客家人最写实、最熟悉和最具感情的画面,看似没有必然联系,但作曲家在创作技法上融合了中西方作曲技术,在结构上采用西方的布局,在音调上提炼了客家山歌以羽-商的纯四度为核心的音调并在五个乐章中贯穿发展和使用,使客家特性音调在五个乐章中有着内在的逻辑联系,

连缀成富有内在统一性的整体布局。作品创造性地采用原生态的闽西客家山歌、竹板歌,特邀“闽西山歌王”李天生演唱,并在第三乐章运用树叶吹奏——这一客家特性音乐演奏和第五乐章中的“客家之歌”铿锵有力的民众合唱,使得作品既具有浓郁的客家文化气质,又饱含中华民族吃苦耐劳、不畏艰险、攻坚克难的磅礴气势和思古怀乡、不忘根本的深邃情感。客家文化震撼的著名客家籍的女指挥家郑小瑛,以其极具个人魅力的精深指挥艺术和对客家文化传播使命的责任心,使得饱含民族之魂的《土楼回响》在全世界范围内引起强烈共鸣。

二、《土楼回响》在海内外的交流活动

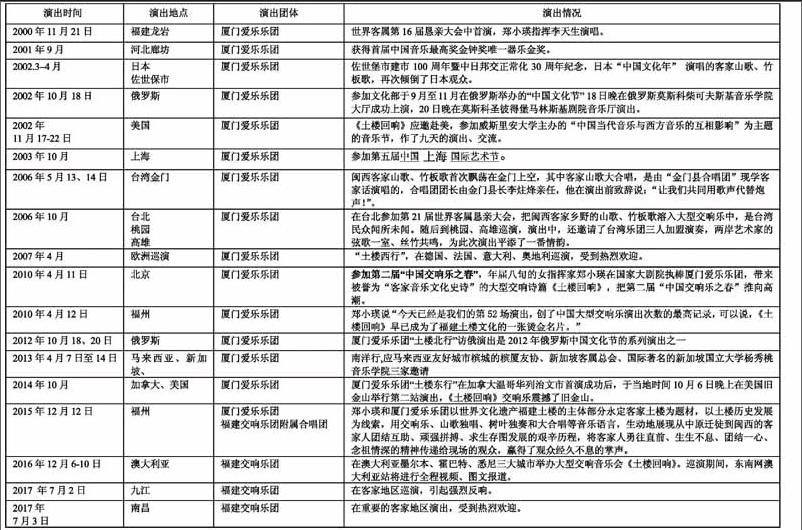

源自古中原地区的客家人自古就有以歌传情、以乐交友的传统。清末著名爱国诗人黄遵宪在《<山歌>序》中写到:“土俗好为歌,男女赠答,颇有《子夜》《读曲》遗意。”[1]客家文化随着勤劳淳朴、不忘根本却又勇于开拓创新的客家人传播到世界各地,《土楼回响》自2000年在世界客属第16届恳亲大会首演中,倾倒了数千名来自全球的客家代表,此后的十余年中,郑小瑛带领其乐团先后进行“土楼”西行、“土楼”东行、“土楼”北行、“土楼”南行等世界性的演出,在全球12个国家60多个城市均受到了热烈的欢迎,主要演出情况如下:

三、海内外观众的热烈反响和广泛认同

《土楼回响》受到普遍的认同和广泛的喜爱,其成功绝不是偶然,究其原因,首先是其选题的合理性,《土楼回响》取材于具有传奇色彩的东方吉普赛——客家族群,客家人经过千年的发展,在全球已达近亿人,中华文明的强大影响力已深入人心;其次是作品内容的感人性,勤劳质朴的客家人以其不屈不挠、敢于开拓的精神和不忘根本、崇文重教的传统创造了光辉灿烂的客家文化,客家精神在作品中贯穿始终,具有感人的力量;再次是作品技术的高超性,作曲家将中西作曲技术熔于一炉,又创造性地采用原汁原味的原生态山歌演唱、树叶吹奏和台上台下合为一体的结束部分的合唱,唤起了了包括客家人在内的观众的强烈的家国情怀。

《土楼回响》所到之处的的演出无不震撼着观众的心灵,引起无数海内外观众强烈的情感共鸣,亦是广大观众对客家文化、中华文明的普遍而深刻的认同。在十余个国家六十多场的演出中,观众的反响十分强烈,在首场演出中就倾倒了三千多名来自世界各地的观众。在2002年3月日本佐世保市的演出中,李天生演唱的客家山歌、竹板歌,倾倒了日本观众,谢幕时,观众争先恐后好奇地观看他手中的竹板,竟将竹板传不见了,好一阵忙乎,才把竹板找回来;2002年11月应邀参加美国著名的威斯里安大学主办的“中国当代音乐与西方音乐的互相影响”为主题的音乐节,作了九天的演出、交流,反响强烈;在2006年5月赴台湾金门演出时,客家山歌大合唱,是由“金门县合唱团”现场学习客家话现场演唱,而合唱团团长,由金门县长李炷烽担任。他在演出前致辞说:“让我们共同用歌声代替炮声!”现场响起经久不息的掌声;2006年10月,《土楼回响》再次登上了台湾岛,在台北、桃园、高雄演出中,所表现出的闽台客家是一家的连襟之情令人感动,两岸艺术家的弦歌同奏、丝竹共鸣,感人至深;此外,《土楼回响》赴欧美东南亚的演出也引起海内外华人的极大反响!

郑小瑛教授说:“中国的大型音乐作品首演便获得轰动性成功,在我的指挥生涯中还是第一次,恐怕在我国交响乐首演史上也绝无仅有。”中国音乐家协会名誉主席吴祖强听了音乐会后说到“……山歌、树叶和最后的合唱都很有特色,把民间音乐揉进了交响乐,恰到好处的解说时时抓住了听众,音乐一步步上去,对比很多,最后合唱出来,效果很好。”时任福建省音协主席的王耀华教授说到“音乐会无论从艺术或事业上都引起了观众的共振和心灵的回响”。 [2]

四、国家认同的视角:《土楼回响》的文化符号化

在经济全球化的时代,文化必然也同步走向全球化趋势,在广义上人类是命运的共同体,但不同的民族、区域、文化、经济必然影响着不同地域的人们的“自我”命运。《土楼回响》在十余个国家的六十多个城市的成功上演,创造了中华民族优秀文化结合西方作曲技术的完美结合的典型案例,形成了中华文明独特的文化符号,对中华民族的国家认同起着重要的推动作用。

从《土楼回响》所描绘的中华民族优秀的族群―客家民系,历经战乱和社会变迁从古中原向南方和世界各地的迁徙,是一部伟大的自强不息、奋发图强、艰苦奋斗却又不失人间温情的感人画卷,交响诗的音乐形式让音乐更加能够浸入世界观众的内心,加上标题化的讲解使听众(特别是懂普通话的听众)更加具象化地体验到音乐的叙述性,而客家音乐材料在西方和声体系内的合理运用、民间艺人原汁原味的客家山歌独唱和树叶吹奏在交响诗中的融入、结束部震撼人心的客家山歌合唱,这样具有文化符号化的客家交响诗至少起到以下几个层次的效果:其一,是客家人对于客家族群向心力的聚拢,对于客家文化自信感的加强;其二,是唤醒海内外华人对于民族文化的自豪感,增强了中华儿女的民族文化自信;其三,使得了解中国文化或希望了解中国文化的外国人进一步理解了中华民族的发展历程——不是历史教科书式的教学习得,而是更为深入内心的感性的交响乐欣赏式的。

这三个层次的效果其实质就是中华文化在世界范围的一次生动感人、深入人心的巡回历史课,使海内外华人有了更强的民族、文化归属感,增强了海内外华人共同的中华民族族群认同感和亲近感,更为重要的是有力推动海内外中华民族的文化认同和更高层次的国家认同,音乐文化的融合、交流和传播在族群认同、文化认同乃至国家认同中起着重要而又特殊的“黏合劑”“催化剂”的作用。在经济、文化全球化的当今,信息技术和网络化让各种信息、知识、思想、观念文化在全球迅速传播,这些都影响着人们的文化认同,国家认同在一定程度上被弱化和侵蚀,尤其是在客家人口聚居数量最多,具有特殊历史背景和现实状况下的海峡两岸,民族认同和文化认同虽然在中华民族的大局框架下,但在国家认同方面尚有比较复杂的局面,《土楼回响》作为兼具东西方作曲技术含量的中华民族符号化音乐艺术作品,尽可能地将其影响力和社会效力扩大,无疑对推动国家认同的构建具有重要作用。

五、结语

2009年,法国国内展开了一次关于“国家认同”的大讨论,虽然最后因为其国内的政治斗争而不了了之,却引起了许多国家的关注。英语中国家一词主要为country、nation、state三种,这三个词都是政治概念、体制概念,唯独中国的“国家”一词明确地将个“国”和“家”并列在一起,这也充分说明中华文化中“有国才有家”“有家才有国”的文化传统和家国情怀。

《土楼回响》是一部反映中华民族生生不息、艰苦奋斗的具有代表意义的交响诗篇,不仅是艺术作品的成功,更是中华文化在世界文明中表现出的强大自信和一次极其成功的展示,全世界华人和国际上爱好和平向往美好的人士无不深深为其所展示的中华历史的纵深度和人文精神所叹服。为了国家的复兴强盛和中华文化的渊源流传,我们应当有更多《土楼回响》这样具有融中西文化于一炉、深度反映中华文明精髓的艺术产品,夯实中华民族文化共性的基础,同时塑造出明晰地具有有别于他国的中华民族特性,进一步构筑中华民族共有文化的精神家园,并且通过共同文化的内核联系,建构每位华夏人民内心的对于中华民族的国家认同。

参考文献:

[1]黄遵宪,人境庐诗草笺注[M].[清]钱仲联笺注.上海:古典文学出版社,1957.

[2]郑小瑛.交响诗篇《土楼回响》在闽西龙岩山区回荡[J].北京:人民音乐,2001,(07).