“敲糖人”的千年创业史

2017-07-27严杰夫

严杰夫

“敲糖帮”之所以能在艰苦的环境中一代代坚持下来,并在改革开放后再次爆发,与“敲糖人”坚持不懈、不畏艰难的创业精神有着莫大的关系。

在不久前结束的第23届上海电视节白玉兰奖颁奖典礼上,一部《鸡毛飞上天》力压《人民的名义》等“网红剧”,夺得最佳男、女主角两项大奖。事实上,这部年初登上荧屏的作品,早先已引发了观众热议。

从故事背景来讲,《鸡毛飞上天》是一部讲述近四十年义乌商人角色变化的年代剧。而正是在这部电视剧里,以小商品贸易闻名全球的义乌商人,其最早的群体形态——“敲糖帮”的日常生活,也第一次登上了电视荧幕。

“敲糖帮”的千年历史

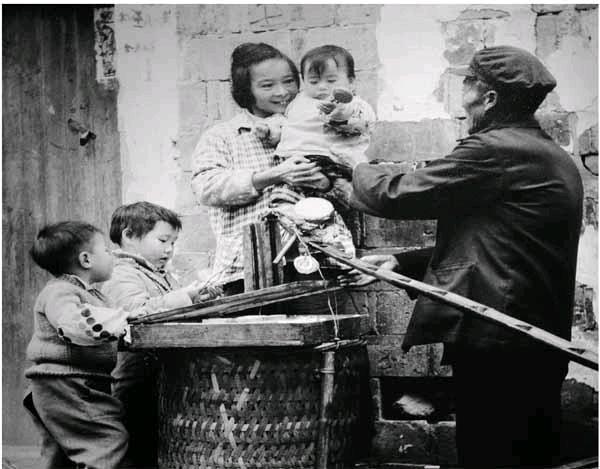

义乌货郎的“鸡毛换糖”,摄于20世纪70年代。

《鸡毛飞上天》对“敲糖帮”的描述仅仅涉及到改革开放前后的时期。事实上,“敲糖帮”的历史起码可以上溯到宋代,距今已千年有余。

到了明代,人多地少的义乌地区,货郎担迅速发展。明代中后期,随着戚家军里“义乌兵”的崛起,其返乡者推动了货郎担的兴起,操此业者也越来越多。有学者认为,义乌“敲糖帮”的兴起与“义乌兵”有着密切的关联。一方面,义乌兵走南闯北、见多识广、信息灵通,让他们发现家乡与其他地区之间的差异,也获得了大量的商业信息,使他们有勇气走出家乡去闯荡;另一方面,这样的经历给义乌人带来了尚勇崇武的品格,也成为义乌商人群体最核心的精神。

义乌市志编辑部主编吴潮海提到,“义乌兵知道很多地方的特产、技术,他们知道除种田外,还有一些附加值较大的行当,所以敢于出门”。从明代繁荣起来的义乌货郎担,也诞生了新的贸易方式——“鸡毛换糖”。“敲糖帮”作为一个群体算是正式登上了历史舞台。

到清代,随着更先进的制糖技术的引进,义乌等地的糖坊迅速发展起来,“敲糖帮”逐渐成为义乌货郎担里的主要模式。根据《义乌县志》的记载,到乾隆年间,义乌已有户籍人口51万多人,有糖担“约万付”。

当然,在重农抑商的中国历史中,“敲糖帮”注定只能处在社会边缘。尤其在交通设施简陋的时代,“敲糖帮”往往依靠双腿巡游在浙江、江西、福建等山区,不仅常常翻山越岭,还要面对土匪等危险,而“糖换鸡毛”所赚取的利润也极其微薄。“敲糖”是农民在生活实在无所可依的情况下,不得已而为之的营生。

从“鸡毛换糖”到小商品全产业链

义乌“敲糖人”的生存环境直到改革开放之后,才真正迎来改变。这也正是电视剧《鸡毛飞上天》重点刻画的。

在建国之后、改革开放之前,“敲糖人”群体曾一度出现衰落。建国后不久,由于实施计划经济,国家对小商品实行统购统销,个体经济也被禁止。只有少数拿到经营副业许可证的农民,才被允许继续以“鸡毛换糖”为生计。而且,他们的经营区域也被严格限定了。这些政策上的限制,使得“敲糖帮”在建国后迅速衰落。

但改革开放前夕,部分“敲糖人”为了寻求生计,不得不“闯禁区”,再度挑起了“敲糖担”。在电视剧里,我们多次看到,陈金水、陈江河等外出“敲糖”时,经常会躲避当地的“打击投机倒把办公室”的检查,做生意时也总提心吊胆。这些场景的描写可以说是对那段特殊时期历史的真实还原。

然而,新中国成立后,全国各地的工业基础初步建立了起来,重新上路的“敲糖人”已经开始从“鸡毛换糖”的简单模式,向“糖换小百货”的多元模式转变。在电视剧中,陈江河在尝试了“鸡毛换糖”之后,已经开始关注到其他小百货,骆玉珠等人物也开始经营袜子、头花、拖把等其他小商品。义乌地区的小商品贸易模式在改革开放前已经初具雏形了。

随着改革开放“春天”的到来,国家对个体经济“禁令”的解除,义乌地方政府也随即顺应时势,对当地小商品贸易给予政策上的支持,一时间当地民众被压抑已久的创业热情迅速爆发,全国性的小商品贸易中心也随即生成。以路边摊为主的“小商品市场”的最初形态很快发展起来。作为义乌本地人的中国经济史学者王一胜,就对他少年时期学校门口两边热闹的“马路市场”印象深刻。

此后,这种“马路市场”逐渐发展成为有固定经营场所、形态成熟的小商品市场,义乌的小商品贸易也成为一张闻名全球的名片。不仅于此,小商品贸易的繁荣还带动了义乌及其周边地区的小商品加工热潮。一个完整的小商品生产、贸易产业链也在当地被建立起来。这正是《鸡毛飞上天》里后半部分重点刻画的内容:早年的“敲糖人”在政策和时代的推动下,迅速朝现代商人的角色转变。

王一胜在《义乌敲糖帮——口述访谈与历史调查》里同样记录了这一重大变化。他写道,“20世纪70年代后期至1985年是义乌小商品市场形成和发展时期……在70年代后期,义乌东北部已经出现了简单的小商品加工”。而到1982年义乌小商品市场开放后,小商品贸易的种类和数量不断扩大,“政府也鼓励经商者积累资本后投资办厂,以工业促进商业,因此农村中兴起了办厂热,并涌现了一批小商品加工专业村”。今天,义乌小商品市场的产品大半都来自本地的加工厂,义乌的工业化也得到了突飞猛进的发展。

“敲糖帮”的精气神

在《鸡毛飞上天》里,有一场戏让人格外印象深刻。那就是巧姑和陈大光的婚礼上,陈金水挑着一副老旧的担子出现,并在众人的目光下吆喝起了早年间“鸡毛换糖”的号子。当时,陈江河、骆玉珠、陈大光等人早已完成了从“敲糖人”向“商人”的角色转变,而且都事业有成。不过,对于喜好投机取巧的陈大光等人,陈金水這一声声号子,无疑就像是猛然敲响的“盛世警钟”。

想要理解这一幕背后的深意,就需要理解“敲糖帮”代代传承的精神品质。“敲糖帮”之所以能在艰苦的环境中一代代坚持下来,并在改革开放后再次爆发,毫无疑问与“敲糖人”坚持不懈、不畏艰难的创业精神有着莫大的关系。更重要的是,“敲糖人”不轻视“薄利”而深信积少成多的经营理念,也更深谙商业贸易的精髓。

但在全球化的时代里,许多商人往往只看到短期利益,而采取投机取巧的方式,期望能够“一夜暴富”,陈大光正是这一类人的典型。他们看上去一时间风光无限,却常常不经意间就消失在历史的车轮里。

而如陈金水者,尽管有时候显得顽固不化,但他们却从未忘本,始终值得我们去敬仰和学习。在他们身上,我们才能寻找到“敲糖帮”得以生生不息的原因,也才能寻找到今天的商人仍不应忘却的传统品质。

正如王一胜所说:“作为义乌敲糖帮的个人,也许没有做出什么伟大的功业,但是他们作为一个群体……身上所具有的不畏千辛万苦、舍身追求、百折不回的精神,就是一种朴素而高尚的道德情操,这是一笔宝贵的精神财富!”

(作者为财经媒体人)