关于氢氧化铜及有关反应的实验探究

2017-07-25党文祥李旭娃

党文祥+李旭娃

摘要:中学化学教材中对Cu2+与OH-反应的生成物的叙述,存在与实际不符的情况,会对教学产生误导。通过实验探究,揭示了Cu2+与OH-反应的生成物随时间、浓度、温度的变化而变化的情况。提出了溶解性表中对生成物相应符号的合理表述。指出了Cu(OH)2在教学中的重要性及教材的局限性。建议对Cu(OH)2的制取从量化着手,才能避免教学中的盲目性。并对其量化的具体操作进行了举例说明。

关键词:Cu2+与OH-的组合;溶解性表;氢氧化铜;量化操作范围

文章编号:1005–6629(2016)12–0070–03 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

中学化学教材中,对于Cu2+与OH-反应的生成物都叙述为Cu(OH)2。酸、碱、盐的溶解性表(下称溶解性表)中,Cu2+与OH-的组合对应的符号是“不”,根据表中的含义可知,“不”对应的物质也是Cu(OH)2。

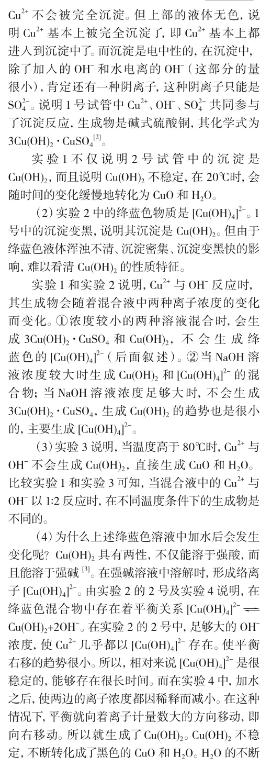

然而,在教学实践中,可溶性铜盐溶液与碱溶液混合时,除了看到有蓝色沉淀之外,还会看到有绛蓝色溶液、绛蓝色悬浊液以及蓝色沉淀变黑等多种现象。不同的现象对应着不同的物质。Cu(OH)2的有关问题是化学教学的内容之一,不同物质及其现象的出现,会干扰有关教学的顺利进行。例如,向20滴0.1 mol·L-1的CuSO4溶液中加入10滴0.2 mol·L-1的NaOH溶液时,其生成物是浅蓝色(接近浅绿色)的物质,而且并非絮状,显然不是Cu(OH)2。但根据教材内容,不仅会将碱式硫酸铜误认为是Cu(OH)2,而且会将其浅蓝色(接近浅绿色)误认为是蓝色,将其非絮状误认为是絮状。这样,对物质的颜色和状态的印象、概念的形成以及判断标准的形成都会产生干扰或误导。因此,为了教学需要,必须弄清楚不同现象分别对应什么物质,这些物质分别是在什么条件下制取的,才有可能避免与教学无关问题的出现,为教学创造有利条件。

1 實验探究

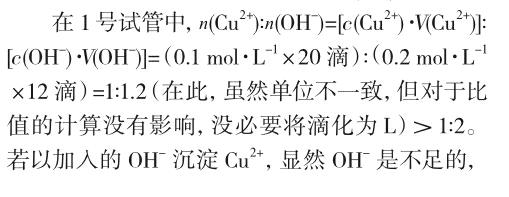

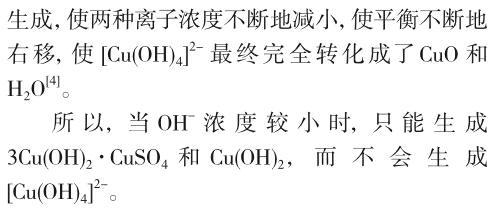

实验1 (1)取2支小试管,分别编为1号和2号。向1号中加入20滴0.1 mol·L-1的CuSO4溶液,再加入12滴0.2 mol·L-1的NaOH溶液(吸取两种溶液时,分别用相同型号的胶头滴管,以减小其体积之差,下同),振荡后静置。向2号试管中加入20滴0.1 mol·L-1的CuSO4溶液,再加入50滴0.2 mol·L-1的NaOH溶液,振荡后静置。两个试管中,上部都是无色液体,下部都是沉淀。1号中沉淀为浅蓝色,2号中沉淀为蓝色。1号试管放置几十天(塞紧试管口,以防水分蒸发)也不变黑,而2号试管放置1小时后,蓝色沉淀中出现了黑色,而且黑色越来越深。

(2)再取2支试管,分别编为3号和4号。向3号试管中加入浓度和体积与1号中完全相同的两种溶液,振荡。向4号试管中加入浓度和体积与2号中完全相同的两种溶液,振荡。显然,3号和4号中的生成物应该分别与1号和2号中的生成物相同。分别用酒精灯加热,当刚出现沸腾现象时移离火焰,等待片刻,再接触火焰。如此反复,使液体温度保持在80℃与沸点之间。可以看到,3号试管如此加热几分钟都没有黑色出现,而4号试管加热至还未沸腾就出现变黑现象,当刚沸腾时,就全部变为黑色的液体混合物了。

实验2 取2支小试管,分别编为1号和2号。向1号中加入20滴5 mol·L-1的NaOH溶液,再加入5滴0.5 mol·L-1的CuSO4溶液,振荡后静置。可以看到上部出现绛蓝色液体,下部出现蓝色沉淀(蓝色因受绛蓝色的影响而不明显)。十几分种后,液体还未澄清,沉淀就已经完全变成了黑色。向2号试管中加入20滴14 mol·L-1的NaOH溶液,再加入3滴0.5 mol·L-1的CuSO4溶液,充分振荡。可以看到试管中只有绛蓝色的溶液。

实验3 取2支小试管,在1支中加入20滴0.1 mol·L-1的CuSO4溶液,向另1支试管中加入50滴0.2 mol·L-1的NaOH溶液,同放于80℃以上的水浴中加热数分钟,使两种溶液的温度都升至80℃以上。趁热将NaOH溶液倒入装CuSO4溶液的试管中。可以看到,液体混合时立刻变黑,静置后分层,上部为无色液体,下部为黑褐色沉淀。

实验4 取1支小试管,重复实验2中的2号实验,使其用量和操作与其完全相同。得到绛蓝色的[Cu(OH)4]2-溶液。然后向其中加入原混合液总滴数(23滴)6倍(138滴)的水,振荡后静置。1天后倾斜试管观察,试管底部和试管壁上是黑色或黑褐色的沉淀CuO(因分布多少和疏密不同,其颜色有所不同),从其上部看到液体由绛蓝色变为无色。而实验2中2号试管中的绛蓝色溶液放置约10~40天,溶液颜色仍未改变,但其下部有很少量黑色沉淀出现,而且逐渐增多。

2 问题分析

(1)实验1中:①1号和2号试管中沉淀的颜色不同;②3号和4号试管中的沉淀,在加热时产生的现象不同。说明1号和2号试管中的沉淀是不同物质。由资料[1]可知,Cu(OH)2受热易分解,在溶液中加热至80℃,就变为黑褐色的CuO。由此可以推知,4号试管中的沉淀是Cu(OH)2,进而可以推知2号试管中的沉淀也是Cu(OH)2。

3 归纳总结

由上述内容可知:

(1)Cu2+与OH-反应的生成物随时间、浓度、温度的变化而变化。所以,其生成物有多种,Cu(OH)2只是其中之一。Cu(OH)2只能在一定时段内存在,是过渡性物质。

(2)溶解度概念中,温度是一定的。而在溶解性表中,又规定了其温度为20℃。所以,在20℃时,对于Cu2+与OH-的组合:①如果两种离子在混合液中的浓度一定,仅从时间变化的角度来审视,在溶解性表中的符号应该是“不(变)-”;②如果不考虑时间因素,仅从浓度变化的角度来审视,在溶解性表中的符号应该是“不(或)-”。而在实际教学中,在判断复分解反应或离子反应能否进行时,两种情况都是存在的。综合起来,可以用“不,-”来表示。

所以,对于溶解性表,要用变化的观点、從不同的角度来研究,才能得出更为合理、完善、科学的结论。

4 对氢氧化铜的教学建议

4.1 Cu(OH)2在教学中的重要性

Cu(OH)2的制取及其有关性质,主要是在初中介绍的。其目的之一就是让学生知道生成Cu(OH)2的原理,并通过观察初步感知Cu(OH)2的蓝色和絮状,形成印象和概念,帮助其形成对其他颜色和物质状态的分辨能力。所以,教学中制取Cu(OH)2时,明确地显示其标准的蓝色和絮状特点,显得尤为重要。

4.2 教材的局限性

在中学阶段,学生的认知水平和接受能力是有限的,教材中对知识内容的介绍不宜太多太深。所以,在编写教材的过程中,不论是图文内容还是溶解性表,都只说Cu(OH)2,而对其他问题避之不谈(当然这不能说成是错误的)。但教材内容的回避,是回避不了教学中可能遇到的实际问题的。因为根据教材内容,只要是Cu2+与OH-的反应,不论什么情况,都会理所当然地认为其生成物就是Cu(OH)2,都会理所当然地写出化学方程式Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,也就会自然而然地将相应物质的颜色和状态认为就是Cu(OH)2的颜色和状态。这样,教材必然会对Cu(OH)2的教学产生负面影响。

4.3 建议对Cu(OH)2的制取采取量化处理

鉴于上述原因,必须弄清Cu2+与OH-在什么条件下的生成物是Cu(OH)2,Cu(OH)2在什么条件下才会充分显示其标准的性质特征,为此,就要从溶液的量化着手。经反复验证,用0.1~0.3 mol·L-1的CuSO4溶液和NaOH的溶液,其效果最好,而且对其用量(体积)的多少容易调节和掌控。当混合液中n(Cu2+):n(OH-)=1:2时,得到的是3Cu(OH)2·CuSO4与Cu(OH)2的混合物。在实际操作中,当两种溶液的浓度在0.1~0.3 mol·L-1的范围内时,所用体积的量以1:10≤n(Cu2+):n(OH-)≤1:3为大致条件。这样,浓度的限制,避免了[Cu(OH)4]2-的生成,体积的限制,又避免了碱式硫酸铜的生成。在此条件下,就可以放心地制取“纯度高”、疏密适宜、标准蓝色、絮状明显、放置相对较长时间才会变黑的最适宜示范教学的Cu(OH)2沉淀。

例如,教学中用0.1 mol·L-1的CuSO4溶液与0.2 mol·L-1的NaOH溶液制取Cu(OH)2,应取两种溶液各为多少?答:首先对n(Cu2+):n(OH-)在1:10~1:3之间任取一个值,例如取1:6,那么[c(Cu2+)·V(Cu2+)]:[c(OH-)·V(OH-)]=[0.1 mol·L-1×V(Cu2+)]:[0.2 mol·L-1×V(OH-)]=1:6,则V(OH-)=3V(Cu2+),其中V的单位可以是滴,也可以是mL。当V(Cu2+)=20滴时,V(OH-)=60滴。当V(Cu2+)=1mL时,V(OH-)=3mL。……

观察用较小浓度的溶液制取的Cu(OH)2时,建议最好在20分钟之内完成。

参考文献:

[1]北京师范大学等编.无机化学(下册)[M].北京:人民教育出版社,1981:847~848.

[2]武汉大学等编.分析化学(第二版)[M].武汉:高等教育出版社,1982:15.

[3]朱华英,刘怀乐.碱性Cu(OH)2浊液检验-CHO的作用机理探究[J].化学教学,2015,(2):51~53.

[4]李红萍,丁伟.硫酸铜与氢氧化钠溶液反应条件探究[J].化学教学,2014,(2):49~51.