第三人称代词在译介中的光与影

——以四种《罗生门》中译本为研究对象

2017-07-18苏君业

刘 芳,苏君业

(大连外国语大学 日本语学院,辽宁 大连 116044)

第三人称代词在译介中的光与影

——以四种《罗生门》中译本为研究对象

刘 芳,苏君业

(大连外国语大学 日本语学院,辽宁 大连 116044)

现代汉语中第三人称代词的使用发生了诸多变化,表现在既有性别上的不同,又有书面语与口语上的差异。在此背景下,透过具体译本的分析检证来考量第三人称代词所发生的实际性变化及分析其变化过程,在翻译研究中有着重要的实践意义和指导意义。四种版本的《罗生门》中译本,第三人称代词的特殊之处以及译者处理时发生的种种策略上的变化无疑是比较研究的理想文本之一。通过对比分析我们可以看到第三人称代词在译介过程中如何被彰显出来,又如何在自身的变迁中作出妥协与忽略,最终呈现出光与影般的错落关系。进而通过此事例研究为包括女性第三人称代词在内的第三人称代词整体在现代汉语中的具体使用情况提供参考,也试图窥视到第三人称代词在现代汉语中发生变迁的某几个侧面。

女性第三人称代词;伊;―这个男人”;回指性;渗透性

笔者在精读小说《罗生门》的日语原作时注意到作者芥川龙之介未用―彼(他)”和―彼女(她)”这样的第三人称代词。但是细看原文的脉络会发现作品中将现代日语中的指示代词―それ(那个)”和―その(那)”作为第三人称代词来使用。在《今昔物语》中出现的―それ(那个)”和―その(那)”也有不少类似的用法。那么从这个意义上说利用《今昔物语》作题材的《罗生门》中出现的将指示代词作为第三人称代词来使用的现象正是体现了芥川龙之介继承了《今昔物语》的措辞风格。

那么我们来看看《罗生门》的汉译中如何处理第三人称代词。最早的汉译是1921年鲁迅翻译的,译文中使用了第三人称代词―他”和―伊”。其中―伊”作为女性第三人称代词出现,―他”则是用于男性和中性第三人称代词出现。值得一提的是,之后不久围绕女性第三人称代词在―她”和―伊”之间出现竞争,最后―她”作为现代汉语的女性第三人称代词得以确立。现代汉语中女性第三人称代词的产生源自对英语―S he”的翻译而来,同样中性代词―它”也源于相同背景,是对― tI”的对译而来①“中性”(第三人称代词)这一用语是沿袭王力《汉语史稿》(1958)以及黄兴涛《“她”字的文化史》(2009)的说法。是除人以外的生物、事物的代名词。有关中性第三人称代词除了“它”之外,还有“牠”。 “牠”在五四以前作为代词使用的例子较之“他”和“它”要少得多,从五四开始至四十年代得到广泛运用,1950年代以后又几乎不怎么使用。有关代词“他”、“它”、“牠”,伴随着“他”作为男性第三人称代词得到固定化以及后两者作为中性第三人称代词的确立,同女性第三人称代词“伊”和“她”一样,是受到欧美语言影响出现在现代汉语代词中的“性别化”现象。但是“牠”在鲁迅以及本文中涉及到的其他三种汉译中均未出现,因此这里不作考察。。

依据王力的观点,将第三人称代词分为阴性、阳性和中性这一现象在现代汉语中是一个大变化②王力:《汉语史稿》中册、科学出版社、1958。第274页。。而由于古日语在代词方面受到古汉语的影响,原作中的―那(それ)”和―那个(その)”在现代汉语中译成第三人称代词是可以理解的。即便如此笔者在原文与译文的对照中还是发现《罗生门》汉译中第三人称代词的出现频率要远高于日语原文。

本论文中将以芥川龙之介的短篇小说《罗生门》的上世纪20年代鲁迅的译文和80年代以后极具代表性的三译文来分析其中的第三人称代词的处理和使用情况与特征。进而通过此事例研究为包括女性第三人称代词在内的第三人称代词整体在现代汉语中的具体使用情况提供参考,也试图窥视到第三人称代词在现代汉语中发生变迁的某几个侧面。

1 各译本中出现的第三人称代词

1.1 鲁迅译文(下称―鲁译”)

鲁迅翻译的《罗生门》最初刊登在1921年6月14日~17日《晨报》第七版面的―小说栏”中,署名―鲁迅”。这篇译文之后与芥川的另一短篇《鼻子》的汉译一起收入由周作人编辑1923年出版的《现代日本小说集》。这两个短篇是芥川龙之介的作品第一次译介到中国。《现代日本小说集》的附录《关于作者的说明》中有关―芥川龙之介”的部分,鲁迅如此评价芥川对古典题材的运用。

他又多用旧材料,有时近于故事的翻译。但他的复述古事并不专是好奇,还有他的更深的根据:他想从含在这些材料里的古人的生活当中,寻出与自己的心情能够贴切的触着的或物,因此那些古代的故事经他改作之后,都注进新的生命去,便与现代人生出干系来了。③鲁迅:《鲁迅全集》第十一卷。鲁迅全集出版社(上海)、1938。第582页。

《罗生门》和《鼻子》都取材平安时代的物语集④《罗生门》取材自《今昔物语》中的《盗人说登罗生门上见死人》(「羅生門登上層見死人盗人語」)。《鼻子》取材于《今昔物语》和《宇治拾遗物语》。。鲁迅译此二篇的理由是,这两篇均是芥川龙之介的名作,特别是《鼻子》视为芥川的处女作。从鲁迅评价芥川作品的特征亦可看出鲁迅对芥川对古典题材的巧妙运用以及注入近代人心情这一小说创作方法是十分赞赏的。这亦是鲁迅翻译芥川作品的理由之一吧。

纵观鲁迅的译文处理不难看出鲁迅对自己提倡的―对译”方法贯穿始终。这里说的―对译”指对日语原文忠实对照之下进行逐字逐句的翻译。鲁迅所译《罗生门》里,第三人称代词分别在10个句子中具体情况如下:

a.对应日语原文中出现的―那(それ)”和―那个(その)”(以下称―对译”)

例1:

家将却不放伊走,重复推了回来了。

下人は又、それを行かすまいとして、押しもどす。

例2:

他的气色,大约伊也悟得。

すると、その氣色が、先方へも通じたのであろう。

b. 明确动作主体或所言及的对象而新增补的第三人称代词(以下称―增译”)

例1:

但从这主人,已经在四五日之前将他遣散了。

所がその主人からは、四五日前に暇を出された。

例2:

家将便留心着横在腰间的素柄刀,免得他出了鞘,抬起登着草鞋的脚来,踏上这梯子的最下的第一级去。

下人はそこで、腰にさげた聖柄の太刀が鞘走らないやうに気をつけながら、藁草履をはいた足を、その梯子の一番下の段へふみかけた。

本论文中―增译”指的是翻译者在译文中加入原文中没有的部分。例1的原文中表示下人的词未出现,而译文中则增译了―他”。出现在例2中的―他”更是值得关注的现象。这里的―他”不是指人而指代物的第三人称代词。也就是说后来出现的中性第三人称代词―它”是同样的。由此我们可以推察到在鲁迅翻译《罗生门》时―他”还保有指示物的第三人称代词的用法。

c. 未避免同一称呼的重复出现而改用第三人称代词替代(以下称―改译”)

例1:

伊吐出唠叨似的呻吟似的声音,借了还在燃烧的火光,爬到楼梯口边去。

老婆は、つぶやくやうな、うめくやうな聲を立てながら、まだ燃えてゐる火の光をたよりに、梯子の口まで、這つて行つた。

此例是鲁迅译文中唯一一处将具体人物称呼改译成第三人称代词。根据前一句也就是此段开头使用了―老妪”这一称呼因此之后出现的同一人物为避免重复鲁迅将原文中的―老婆(老太婆)”改译成―伊”。译文与原文如下所示:

暂时气绝似的老妪,从死尸间挣起伊裸露的身子来,是相去不久的事。伊吐出唠叨似的声音,借了还在燃烧的火光,爬到楼梯口边去。而且从这里倒挂了短的白发,窥向门下面。那外边,只有黑洞洞的昏夜。

暫、死んだやうに倒れてゐた老婆が、屍骸の中から、その裸の體を起こしたのは、それから間もなくの事である。老婆は、つぶやくやうな、うめくやうな聲を立てながら、まだ燃えてゐる火の光をたよりに、梯子の口まで、這つて行つた。さうして、そこから、短い白髪を倒にして、門の下を覗きこんだ。外には、唯、黒洞々たる夜があるばかりである。

鲁译中10个出现第三人称代词句子里有5句是对―那个(それ)”和―那(その)”的对译,还有4局是增译而来。另外1句是避免同一称呼的重复出现进行的改译。纵观鲁译的整体来看,鲁迅尽量与原文保持逐词逐句地对应,对译的处理方法贯彻始终。特别是―伊”的使用更是体现了当时汉语的新生代词女性第三人称的活跃。

1.2 吕元明译文(下称―吕译”)

考察芥川作品翻译集的出版情况和出版史的记叙可知,芥川作品在中国的译介主要集中在两个时期,分别是 1920~1930年代和 1980年代之后。在1920~1930年代期间,特别是芥川的自杀不仅对日本文坛、社会带来很大打击,在中国文坛也所反响,一度出现了译介芥川作品的高潮⑤日本首都大学东京人文社科《人文学報》第493号、请参见笔者拙作《芥川龍之介の“死”と二十世紀中国文学》。。新中国成立后,1950~1960年代翻译分野受到人才不足等条件制约,没有将芥川龙之介纳入要翻译的外国作家之列。

而进入1970年代受到文化大革命的影响,中国的翻译事业几乎成白纸状态。这一状况终于在 1981年迎来终焉。此年,人民文学出版社在新中国成立后首次全面译介芥川龙之介的作品。吕元明翻译的《罗生门》便是人民文学出版社出版的《芥川龙之介小说选》中的一篇。

吕元明所译的《罗生门》中出现第三人称代词的句子有21句具体情况如下a、b、c分析所示。

a.对译

例1:

仆人不放她走,把她硬拉了回来。

下人は又、それを行かすまいとして、押しもどす。

b.增译

例1:

仆人穿着洗褪了色的藏青色褂子,一屁股坐在七级台阶的最上边的一级。他一方面因为右颊长出的很大的面疱而心情烦恼,另一方面呆呆地眺望着落下的雨。

下人は七段ある石段の一番上の段に、洗ひざらした紺の襖の尻を据ゑて、右の頬に出来た、大きな面皰を気にしながら、ぼんやり、雨のふるのを眺めてゐた。

例2:

仆人虽然决定不择手段了,然而由于―如果”变成行动,那末跟着而来的一个问题当然就是:―除了当强盗,别无他法”,他对这件事仍然没有足够的肯定的勇气。

下人は、手段を選ばないといふ事を肯定しながらも、この「すれば」のかたをつける為に、當然、その後に来る可き「盜人になるより外に仕方がない」と云ふ事を、積極的に肯定する丈の、勇気が出ずにゐたのである。

c.改译

例1:

看了这种情况,仆人才明确意识到,这个老太婆的生死,完全由他的意志来决定了。

これを見ると、下人は始めて明白に、この老婆の生死が、全然、自分の意志に支配されてゐると云ふ事を意識した。

最初出现在译文中的―她”对应原文中的古代日语第三人称代词―那个(それ)”。

据分析结果可知,吕译的《罗生门》中出现第三人称代词的句子共21句,其中20句是增译第三人称代词,另外一句是将―自己(自分)”改译成―他”。上述的c(改译)中列出的例子除了改译外还出现了第三人称代词的增译现象。

另外在b(增译)中出现的主语增译多数是由于将原文的长句译成汉语时分成几个短句所引起。原文中本来是对同一人物所作的说明或描写,分成数个短句时为了明确动作主体或所言及的对象而增译第三人称代词。依据整理结果可知吕译的第三人称代词采用特征是增译。

1.3 魏大海译文(下称―魏译”)

2005年由魏大海、郑民钦等翻译,山东文艺出版社出版了《芥川龙之介全集》。这是首位日本作家的作品几乎全部得以译介并出版全集。其中魏大海翻译的《罗生门》收入《芥川龙之介全集》的第一卷。

在魏译中出现第三人称代词的句子共23个,具体情况如下a、b所示。

a.增译

例1:

罗生门的荒敝倒是便宜了狐狸,它们开始做窝于此。

するとその荒れ果てたのをよい事にして、狐狸が棲む。

例2:

仆人的藏青色外套里,是一件棣棠花面料的汗衫。他紧缩脖颈,高耸双肩环顾着罗生门四周。

下人は、頸をちゞめながら、山吹の汗袗に重ねた、紺の襖の肩を高くして、門のまはりを見まはした。

例1中出现的―它们”指狐狸。这里想强调的是―它们”为指代中性事物的第三人称代词复数形式以及所具有的特殊性。对此,王力曾在《汉语史稿》中作以下论述。

现代汉语受西洋语法的影响,人称代词的形态在书面语里发生两种重大变化。

第一种变化是―他”字分化为―他”、―她”、―它”。这是受了西洋人称代词性别的影响,分为阴、阳、中三性。

第二种变化是―它们”的应用。本来,指物的―他”(即―它”)在汉语里是非常罕见的。至于复数形式更是绝对不用了。但是,由于吸收外国语语法的缘故,在书面语言里也渐渐有―它们”出现了,甚至出现在典范的白话文著作里。⑥王力:《汉语史稿》中册。科学出版社,1958。274-275页。

而对于―它们”的应用,王力当时还作出这样的前瞻。

今后长时期内,可能在口语里还不能接受这种新的形态,但是,它所起的增加语言明确性的作用将使它在书面语中更加普遍地应用起来,那是肯定了的。⑦同注2。275页。

据此来看,例1中出现的―它们”是体现王力上述观点的实例。例2的原文原本是一长句,翻译成汉语时译者将该局分成两个短句。具体是把长句中的修饰语部分(描写下人服装部分的内容)摘出译成单独一文,其余部分作为单独一文。这样前一句的主语是下人,后一句则增译―他”作为主语。

b.改译

例1:

他便紧握鞘内的圣柄战刀,将穿着草鞋的双脚迈向了楼下的第一个阶梯。

下人はそこで、腰にさげた聖柄の太刀が鞘走らないやうに氣をつけながら、藁草履をはいた足を、その梯子の一番下の段へふみかけた。

例2:

在他此时的心情或意识中,饿死的选择又完全地剔除在外。

その時の、この男の心もちから云へば、饑死などと云ふ事は、殆、考へる事さへ出来ない程、意識の外に追ひ出されてゐた。

例1的译文与原文相比出现两个新变化。第一个变化是将原文―腰にさげた聖柄の太刀が鞘走らないやうに氣をつけながら”译为―紧握鞘内的圣柄战刀”。第二个变化是将―下人”改译为―他”。前一句的主语是―下人”,后一句将同一称呼的―下人”译为―他”。这恐怕是考虑上下文主语称呼上的重复而作的调整。即同一称呼如果反复出现会在文章表达上让人觉得比较繁琐,为避免这样的效果译者做了改译的处理。采用―他”在已知前提下会使表达更简洁与明确。

魏译中出现第三人称代词的句子共23句。其中19句是增译,其余4句是改译。特别是将原文的长句译成几个短句并分别在各句中增译第三人称代词作主语的例子较为瞩目。可以说增译第三人称代词是魏译的一个较为典型的特征。

另外如上所述,指代事物的中性第三人称代词复数形式―它们”的用法体现了现代汉语书面语受外文语法的影响。

1.4 林少华译文(下称―林译”)

林少华曾译过村上春树的作品受到大家瞩目。翻译集《罗生门》2008年由上海译文出版社出版,小说《罗生门》便是翻译集的开篇。

在林译《罗生门》中出现第三人称代词的句子共18句。具体情况如下a、b、c、d所示。

a.增译

例1:

这样,仆人当务之急便是设法筹措明日的生计。也就是说要为根本无法可想之事而想法设法。他一边沉浸在漫无边际的思绪里,一边似听非听地听着朱雀大路持续已久的雨声。

そこで、下人は、何を措いても差當り明日の暮しをどうにかしようとして──云はゞどうにもならない事を、どうにかしようとして、とりとめもない考へをたどりながら、さつきから朱雀大路にふる雨の音を、聞くともなく聞いてゐたのである。

例2:

但火光照到的范围却意外狭小,看不清尸体的数量,仅可模模糊糊地辨出有的赤裸,有的着衣,当然男女混杂,而且全部泥塑木雕似的张着嘴巴伸着胳膊,狼藉地倒在楼板上,甚至很难相信他们曾是活人。

火の光の及ぶ範囲が、思つたより狭いので、数は幾つともわからない。唯、おぼろげながら、知れるのは、その中に裸の屍骸と、着物を着た屍骸とがあると云ふ事である。勿論、中には女も男もまじつてゐるらしい。さうして、その屍骸は皆、それが、嘗、生きてゐた人間だと云ふ事実さへ疑はれる程、土を捏ねて造つた人形のやうに、口を開いたり手を延ばしたりして、ごろごろ床の上にころがつてゐた。

例3:

她也是出于无奈,不然就只有饿死。

せねば、饑死をするのぢやて、仕方がなくした事であろ。

b.改译

例1:

空旷的门楼下,除了他别无旁人。

廣い門の下には、この男の外に誰もゐない。

例2:

上面射下的火光,隐隐约约舔着他右侧的脸颊,映出短短的胡须和红肿的酒刺。

樓の上からさす火の光が、かすかに、その男の右の頬をぬらしてゐる。

例3:

听说禁军们都夸她卖的鱼干味道鲜美,竟顿顿买来做菜。

それもよ、この女の賣る干魚は、味がよいと云うて、太刀帯どもが、缺かさず菜料に買つてゐたさうな。

c.既出现对译也出现增译的句子

例1:

因而他也不知道应将她归为善恶的哪一类才算合理。

従つて、合理的には、それを善悪の何れに片づけてよいか知らなかつた。

此例中可以看出―他”是为了明示―不知道”的主体而增译出现。―她”则是对译原文中―那个(それ)”,根据原文的上下文可以得知这里的―那个(それ)”指―老太婆(老婆)”。

d.既出现增译也出现改译的句子

例1:

但下一瞬间却令他忘了捂鼻:一股汹涌袭来的情感几乎将他的嗅觉劫掠一空。

しかし、その手は、次の瞬間には、もう鼻を掩ふ事を忘れてゐた。或る強い感情が、殆悉この男の嗅覺を奪つてしまつたからである。

例2:

但听着听着,仆人心中生出了某种勇气,而这正是他刚才在门下所缺少的。

しかし、之を聞いてゐる中に、下人の心には、或勇氣が生まれて来た。それは、さつき門の下で、この男には缺けてゐた勇氣である。

例 1中把表示结果和原因的两个短句合为一个长句,这样在句子的意思表达上看起来更加规整。例2的日语原文中,后一句是补充前一句的作用。这样把两个短句合译为一个长句的处理,―勇气”一词成为句子的中心从而使句子表达更加流畅。这两个例子还有一个共同之处即把―这个男人(この男)”都译成了―他”。

纵观林译中出现第三人称代词的句子可知改译的例子最多共有9句。特别是将―这个男人(この男)”译成―他”的句子就有 7句。可是把―这个男人(この男)”译成―他”的处理是否得当值得进一步商榷。换句话说芥川龙之介将同一人物分别用―下人”和―这个男人(この男)”来称呼有其用意在其中。这需要与故事的情节、故事人物之间的关系以及叙述者视点的变化一起共同论证,限于纸面因素本论文暂不作深入探讨。

林译除此特点外,将部分句子的顺序作调整以及合并句子的现象亦较之其他译文要更显著。

2 各译文的分类、整理结果

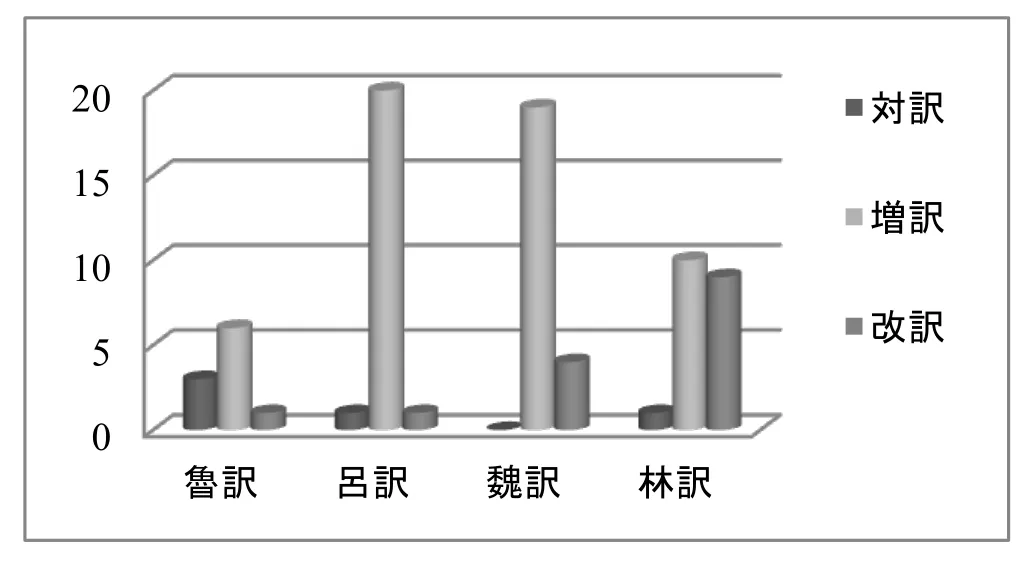

如表1所示,鲁译、吕译、魏译和林译中出现第三人称代词的主要有三种情况。分别是对译、增译和改译。

具体整理结果来看鲁译中第三人称代词出现最多的是对应原文中的―那个(それ)”和―那(その)”。就是将古日语中的―那个(それ)”和―那(その)”在现代汉语中对应的是男性第三人称代词―他”和女性第三人称代词―伊”。鲁译也是体现了译者鲁迅所提倡的对照日语原文进行重视对译的这一翻译处理原则。

吕译和魏译中出现第三人称代词最多的是由增译引起的。即为明确动作主体或所言及的对象。而林译中第三人称代词出现最多的是改译。特别是将―这个男人(この男)”译为―他”的例子最显著,9句中7句做此处理。

图1 四种译文中出现的第三人称代词的分类、整理结果

四译文的共同之处是增译第三人称代词出现的较多。与1920年代的鲁译相比,1980年以后的三种译文中特别是吕译和魏译的增译第三人称代词现象较多。从增译的原因来看多是为了通过第三人称代词明示动作、思考以及行为等的主体。除了使用第三人称代词可以使文章在表达上实现简洁外,还可能为避免同一具体人名或称呼的反复出现,而在需要明示动作施与对象、动作或思考的主体等情况时使用第三人称代词。应该说《罗生门》的各译文中由增译引起出现的第三人称代词基本是由此而产生。在现代汉语语法中,这被称为第三人称代词的回指性。也是第三人称代词不同于第一人称、第二人称代词之处。吕叔湘对此曾这样指出。

他字主要是个回指性的代词,第一次提起一个人,或是说―有一个人”,或是称名道姓,反正不能凭空来一个他:在这一点上他跟你、我有本质上的差别。⑧吕叔湘:《吕叔湘自选集》。上海教育出版社,1989。231页。原文中他、你、我字下的注点省略。

但即便如此,使用第三人称代词在语法上还是有一定限制的。吕叔湘还曾这样指出。

关于他字的使用,还有一条通例:连用几个他字,必须指同一个人(否则就乱了不堪设想了)。⑨同注8。232页。原文中,他字下的注点省略。

整理译文的实际结果来看,多是在一段译文的开头处出现―家将”―仆人”一类的称呼,在后面的译文中多用第三人称代词来代替同一称呼。

3 结语

除去翻译者的翻译处理风格这样的主观性因素,第三人称代词在这些现代汉语的译文中的使用频率还是大幅增加。造成《罗生门》译文中大量出现第三人称代词的理由,除上述各译文的具体原因外,现代汉语受西方语言和翻译语的影响也是时代性的大因素。这一点与朱自清在1933年发表的《你我》中的论述观点相契合,即现代汉语口语中的人称代词的使用受西方语和翻译语影响。将第三人称代词具体区分为男性―他”、女性―她”、中性―它”,在书面语中无疑使第三人称代词的使用更加明确与有效。特别是1910年代以来小说伴随西方小说中的第三人称单数作主人公这一技巧的引进,―他”和―她”以及曾短暂出现用作女性第三人称代词的―伊”使用的频率大幅增加。这既是小说的一种新现象,也是语言的新现象。对此吕叔湘曾这样指出:

自从书面上有了他跟她的分别以后,现代作家使用这个代词已经比从前多得多了。可要是听人家念这些作品,有时候还是不免要打个岔,问是男的―他”还是女的―她”。⑩同注8。233页。原文中,他、她字下的注点省略。

这段话中既印证了现代汉语与现代小说在第三人称代词应用上的密切一致,又让我们留意到第三人称代词在现代汉语中变迁上的某些特征。从第三人称代词在口语中发音全部相同这一点看,第三人称代词实际上未曾出现根本上的变化只是在书面语中做了字形的区分。即将原来统称的―他”分为男性―他”、女性―她”、中性―它”。这种变化源于对西方语中的第三人称代词作性别区分的对应,从这点上来说第三人称代词的书面分化具有现代性的意义。但为何只在书面上有所变化却不同时从声音上进行区别?周作人曾建议将女性第三人称代词定为―伊”,不在意汉字的形和义只是从音上要同―他”相区别⑪参见《新青年》(第六卷第二号,1919年2月发行)中,刊登的钱玄同与周作人对英文“She”译法商榷的往复内容。。这恐怕涉及到现代汉语的另一种重大问题即语音变化的时代需要性。结果上看―她”战胜―伊”最终确定为女性第三人称代词似乎又印证着当时的人们在选择上体现的某种倾向。对此王力曾这样指出:

第三人称的性别区分,最初是由于少数人的提倡,创始于1917年。本来希望在口语中造成一种分别(―她”唸―伊”,―它”唸―拖”)后来失败了。这一件事实是很富于启发性的。一方面,它告诉我们,一种民族语言吸收外语语法来丰富自己能够达到什么程度;另一方面,它也告诉我们,语法是具有不可渗透性的,语言的发展有它的内部规律,不是以人们的意志为转移的。⑫同注2。274页

这里王力所说的―另一方面”让我们看到第三人称代词在语法上继承传统的一面。综合对上述现象的考察和语法分野的已有研究,应该说引起现代汉语中的第三人称代词变化的原因既有现代性也有传统性。在诸多因素的影响下,第三人称代词逐渐成为书写与口语表达中频繁使用的名词之一。

本文整理、分析了《罗生门》四种译文中出现的第三人称代词的具体情况。并以分析结果为依据,在参考现代汉语中有关第三人称代词已有研究的基础上,认为在《罗生门》中译中由增译引起的第三人称代词的出现是现代汉语继承过往与吸收外来的典型事例,也体现译介处理中语言表达上的处理特点,是光与影的效果。

The Light and Shadow in the Translation-Introduction of Third-Person Pronouns:Taking Four Chinese Versions ofRashomonas a Case

LIU Fang, SU Jun-ye

(The School of Japanese Studies, Dalian University of Foreign Languages, Dalian 116044, China)

The use of third-person pronouns in modern Chinese has changed many times with differences in gender in written and oral forms. This study observes the changes of third-person pronouns and reviews the changing process by analyzing translated texts with practical and guiding importance in study. The four Chinese translated versions ofRashomonare undoubtedly the ideal texts for comparative study in the use of third-person pronouns and the strategic changes in the originals. Through comparative analysis, this paper sees how the third-person pronouns were highlighted in the translation-introduction, successively ignored in transformation by displaying an overlapping relation between light and shadow. And with the conclusion above, this study offers references to relevant situation of third-person pronouns (including female) in modern Chinese with changes.

third-person pronouns of female;Yi(She); "this man"; anaphora; permeability

H36

A

1008-2395(2017)03-0102-07

2017-05-15

刘芳(1981-),女,讲师,文学博士,研究方向:中日文化交涉、翻译论;苏君业(1965-),女,副教授,研究方向:日本语言与文化。