黑龙江省凉水国家自然保护区白腐真菌多样性调查

2017-07-13王玉俊杨佳利张跃华岳丽红

王玉俊 杨佳利 张跃华 岳丽红

摘要 [目的]探明黑龙江省凉水国家级自然保护区白腐真菌资源现状及分布情况,为合理开发和保护白腐真菌资源提供参考。[方法]采用实地调查、查阅文献资料等方法对凉水国家级自然保护区白腐真菌进行采集、鉴定。[结果]获得凉水国家级自然保护区白腐真菌标本306份,初步鉴定出67种,分属于14科,其中多孔菌科、韧革菌科、侧耳科和球盖菇科为优势科。凉水国家级自然保护区白腐真菌多分布于阔叶林,其次是混交林和针叶林,而发生于草地和灌丛的白腐真菌相对较少。[结论]凉水国家级自然保护区白腐真菌资源丰富,具有较好的开发应用前景。

关键词 白腐真菌;真菌多样性;优势科;凉水国家级自然保护区

中图分类号 S718.81;Q939.5 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2017)13-0006-03

Investigation on Diversity of White Rot Fungi of the Liangshui National Reserve in Heilongjiang Province

WANG Yu-jun1, YANG Jia-li2, ZHANG Yue-hua2, YUE Li-hong1*

(1.College of Life Science,Jiamusi University,Jiamusi,Heilongjiang 154007;2.Institute of Agriculture and Environmental Biology,Jiamusi University,Jiamusi,Heilongjiang 154007)

Abstract [Objective] The aim was to investigate the resources status quo and distribution of white rot fungi of Liangshui National Reserve, and provide references for rational exploitation and protection of the resources of white rot fungi. [Method] White rot fungi of Liangshui National Reserve were collected and identified by the method of field investigation and consulting literature materials. [Result] A total of 306 white-rot fungi specimens were obtained from Liangshui National Reserve, and 67 species were identified, belonging to 14 families, among them, Polyporaceae, Stereaceae, Pleurotaceae and Stropharia were dominant families. White rot fungi of Liangshui National Reserve were mostly distributed in broad-leaved forest, followed by mixed forest and coniferous forest, there were relative few white rot fungi occur in grassland and shrub. [Conclusion] Liangshui National Reserve is abundant in white rot fungus resources, and has a broad development and application prospects.

Key words White rot fungi;Fungi diversity;Dominant family;Liangshui National Reserve

白腐真菌是一类引起木材白色腐朽的丝状真菌的集合,具有较强的降解木质素能力。这类生物具有特殊的生理生化机制及强大的降解代谢能力,通过分泌胞外氧化酶降解木质素和同木质素结构相似的多种难降解有机污染物,具有较高应用价值,成为人类的宝贵资源[1]。凉水国家级自然保护区具有明显的北温带大陆性季风气候特征。保护区森林类型多样、地形复杂、雨量充沛,树木、腐木交错横生,枯枝落葉层深厚肥沃,为腐生、兼性寄生等不同生态习性的白腐真菌种群提供了优越的生长发育条件,孕育着丰富的白腐真菌资源。迄今尚未见较为系统的凉水国家级自然保护区白腐真菌资源调查及鉴定的研究报道。鉴于此,笔者对凉水国家级自然保护区白腐真菌进行了较为全面的调查,旨在为合理开发和保护白腐真菌资源提供理论依据。

1 研究区概况与方法

1.1 研究区概况

凉水国家级自然保护区地处我国小兴安岭山脉的东南段—达里带岭支脉的东坡,总面积为120 hm2,地理坐标为128°47′08″~128°57′19″ E,47°06′49″~47°16′10″ N。海拔在280~707 m,为典型的低山丘陵地貌。年平均降水量676 mm,其中6—8月占全年降水量的60%以上,年平均相对湿度为78%。凉水国家级自然保护区自然资源丰富、植被群落类型复杂多样,是中国和亚洲东北部具代表性的温带原始红松针阔叶混交林带[2]。

1.2 方法

1.2.1 标本的调查与采集。

采用点线随机踏查和重点区域抽样调查法进行调查[3]。由于真菌的繁殖与气温和降雨量有密切关系,所以调查时间为2015—2016年的6—11月。采集时依照由低到高的层次进行观察,如草层、落叶层、倒木、活立木等。探查到菌株后进行编号,拍照,记录真菌的生境、生态;采集时注意保持标本完整性。

1.2.2 标本的分类鉴别。

以子实体的表观特征为主,同时依据生境、生态等生活习性对白腐真菌进行鉴定;对难以鉴定的种类,辅以微观解剖、孢子、菌丝结构分析。通过查阅大型真菌彩色图谱和分类专著,对采集的标本进行鉴定,鉴定分类主要依据《Ainsworth and Bisbys Dictionary of the Fungi》《中国大型真菌的多样性》《中国大型真菌》和《中国大型真菌彩色图谱》[4-7]。标本和图片资料保存在佳木斯大学微生物实验室。

2 结果与分析

2.1 凉水国家级自然保护区白腐真菌种类

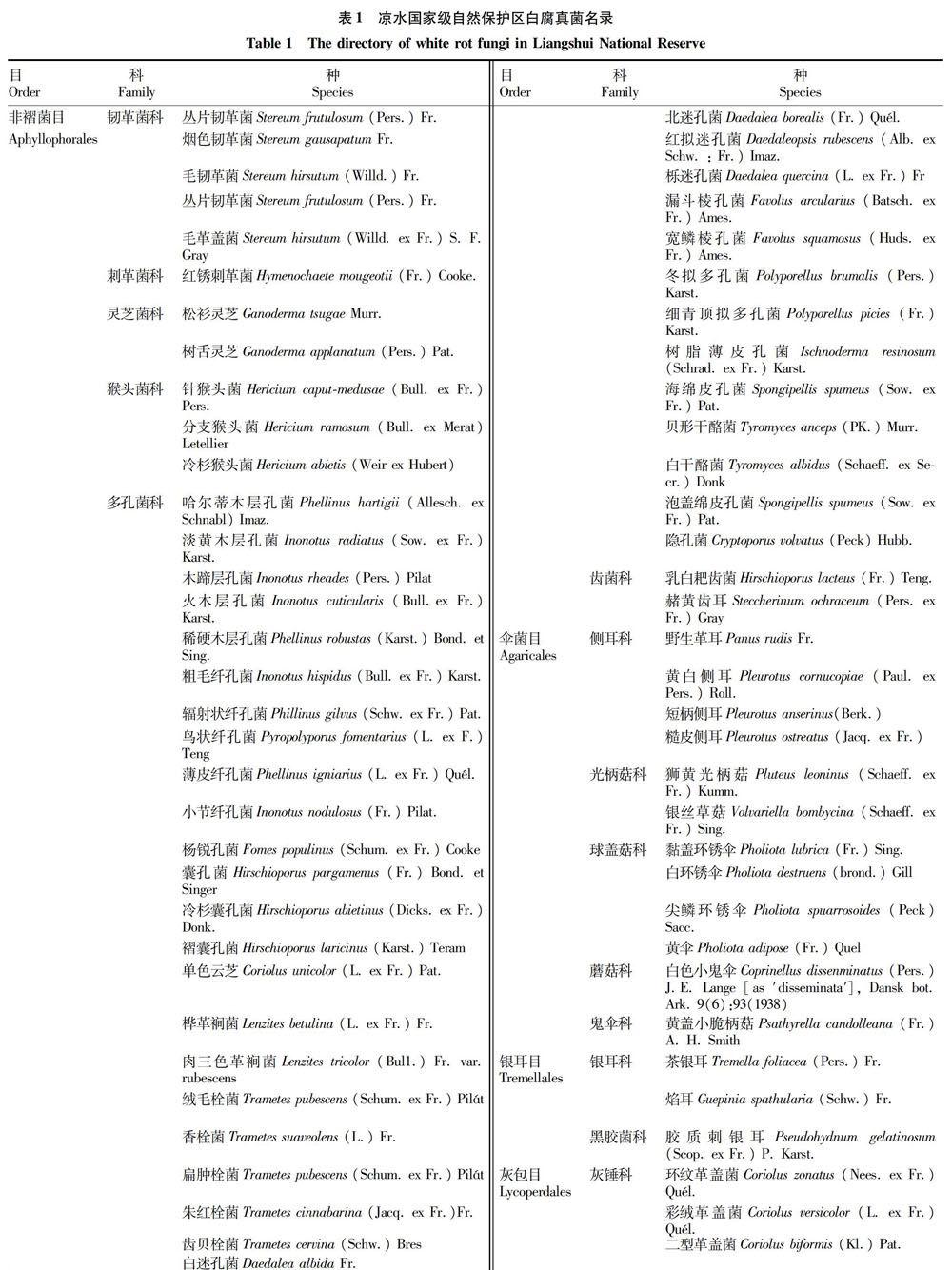

共采集白腐真菌标本306份,经室内鉴定定种,隶属于担子菌门的 4目14科67种。依据鉴定结果,按分类地位及特点对调查的白腐真菌进行统计,结果见表1。

2.2 凉水国家级自然保护区白腐真菌优势科分析

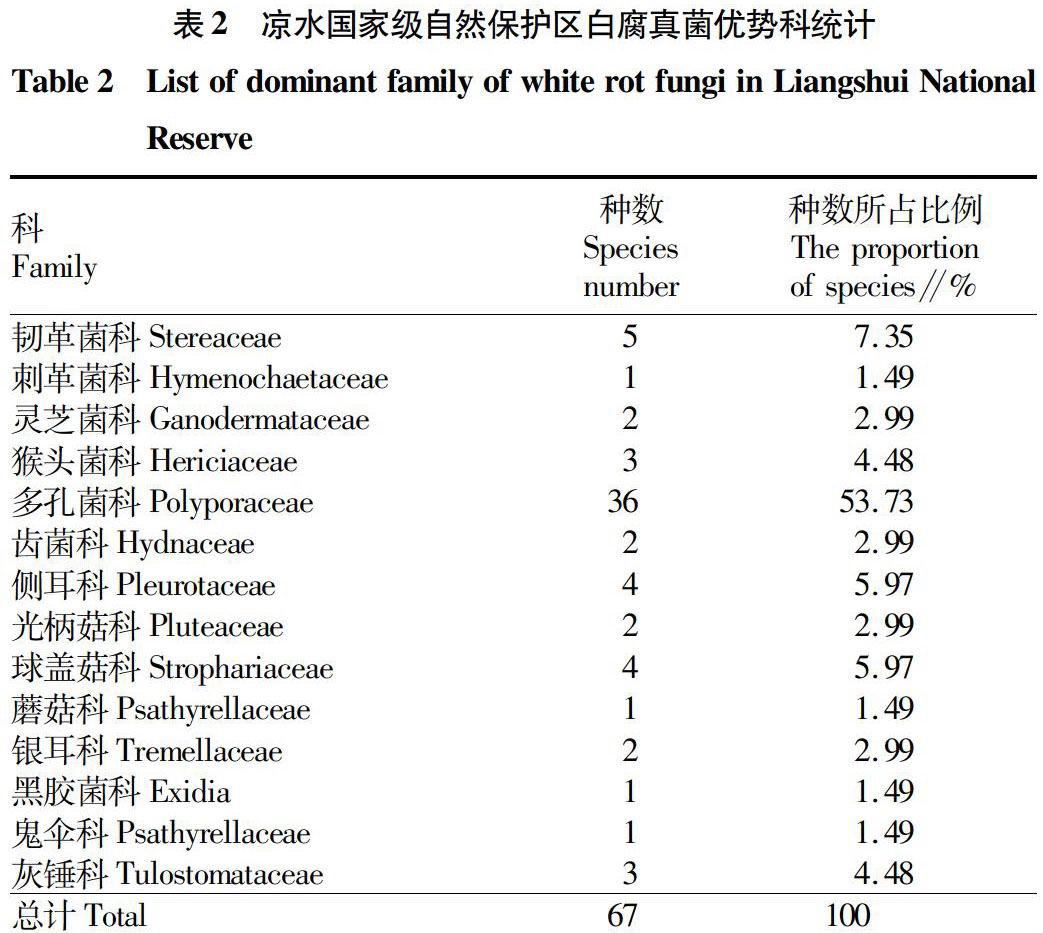

调查发现,凉水国家级自然保护区白腐真菌67种,分属于14科,其中,包含种数较多(≥4种)的科有4个,依次为多孔菌科、韧革菌科、侧耳科和球盖菇科。上述4科虽只占调查总科数的2857%,但所包含白腐真菌的种数达49种,占调查种数的7313%。其中种数最多的科是多孔菌科,包含白腐真菌36种,占调查总数的53.73%。除此之外,按照种数排序依次为猴头菌科、灰锤科、灵芝菌科、光柄菇科、银耳科、刺革菌科、蘑菇科、黑胶菌科和鬼伞科。在调查的14个白腐真菌科中含1个种的科亦有4个,占总科数的28.57%(表2)。

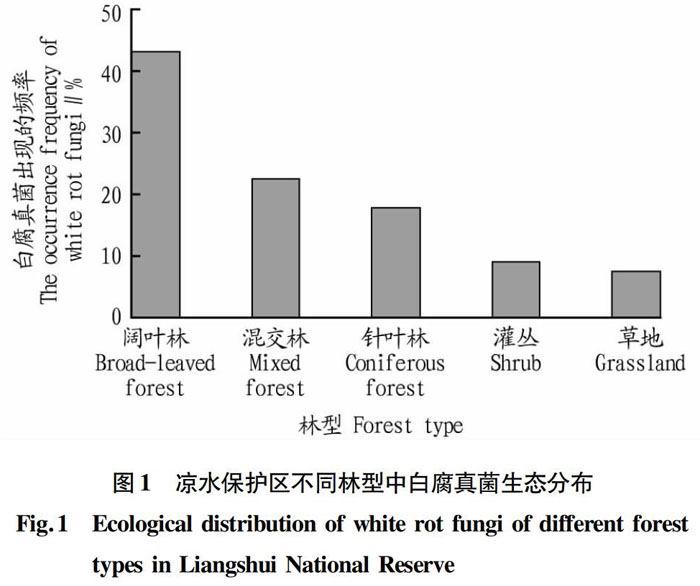

2.3 凉水国家级自然保护区不同林型中白腐真菌的分布

从白腐真菌分布的植被类型(阔叶林、混交林、针叶林、草地、灌丛)等方面进行统计表明,凉水国家级自然保护区的白腐真菌多数分布在阔叶林、针叶林和混交林中,发生于草地和灌丛的白腐真菌较少。其中,阔叶林中白腐真菌数量和种类最多,有29种,占总数的43.28%;有15种分布在针叶林中,占总数的22.39%;有12种分布在混交林中,占总数的17.91%(图1)。

3 结论与讨论

凉水国家级自然保护区属于初生、次生混交林,为白腐真菌生长提供了良好的环境。凉水国家级自然保护区不同林型环境中的土壤湿度和光照强度有所不同,导致不同林型生长的白腐真菌的种类和数量截然不同,习性相近的白腐真菌常发生于相同林型。凉水国家级自然保护区白腐真菌多分布于阔叶林,其次是混交林和针叶林,上述3种林生长的白腐真菌种类及数量占优势,是白腐真菌的优先选择寄主,而灌丛和林缘草地生长的白腐真菌相对较少;凉水国家级自然保护区白腐真菌多样性较高,合理开发出高产漆酶的优良品种,应用于难降解污染物的治理工作中,对促进生态平衡发展将具有重要意义。另外,人类对自然资源的开发活动日益加剧,导致当地生态环境发生变化,直接影响保护区白腐真菌的种质资源。在开发建设进程中,要以“持续发展”为原则,持续利用,采取措施加强对白腐真菌生态环境的保护。

参考文献

[1] 许云贺,张莉力,王凤娥,等.白腐真菌研究进展[J].畜牧兽医科技信息,2007(12):11-12.

[2] 黎如.小兴安岭原始阔叶红松林生物量及其空間分布格局[D].哈尔滨:东北林业大学,2010.

[3] 余盼,徐锐,赵国柱,等.内蒙古旺业甸林场大型真菌资源调查及其多样性[J].北京林业大学学报,2013,35(6):87-95.

[4] KIRK P M,CANON P F,MINTER D W,et al.Ainsworth and bisbys dictionary of the fungi[M].Kew,Surrey:Commonwealth Mycological Institute,2008:17-19.

[5] 林晓民,李振岐,侯军.中国大型真菌的多样性[M].北京:中国农业出版社,2005.

[6] 卯晓岚.中国大型真菌[M].郑州:河南科学技术出版社,2000.

[7] 袁明生,孙佩琼.中国大型真菌彩色图谱[M].成都:四川科学技术出版社,2013.