板书阅读思维导图与儿童思维力提升

2017-07-06黄剑

黄剑

【摘要】板书是体现编者编排思路的“单元地图”、体现文本表达思路的“阅读导图”、彰显儿童内化理解的“思维导图”,也是协调师生教学互动的“学习导图”。在小学阅读教学中重视板书设计,发挥其思维导图功能,不但可以调动学生阅读的积极性,帮助其把零散、繁多的知识结构化,而且可以激发学生发现问题,深入思考,真正实现师生与文本的对话。

【关键词】阅读思维导图;设计策略;思维力

【中图分类号】G623.2 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2017)41-0032-04

思维导图,是一种将放射性思维具体化的组织性思维工具。当下,“思维导图”在世界范围内被广泛应用,成为众多成功人士生活、学习、工作不可或缺的重要工具。思维导图作为一种教学方法引入语文阅读教学,对学生语文素养的提升有促进作用。而板书因其“提纲挈领,概括课文大意;创造思维,艺术展示知识点;遵循主线,动态呈现”的特点,以及“为学习服务”的宗旨,理应成为语文阅读“思维导图”的重要形式。

板书是体现编者编排思路的“单元地图”。它可以帮助学生了解教材单元间纵的衔接与横的联系,梳理单元知识点与能力训练点,达到融会贯通。它是体现作者写作思路的“阅读导图”,可以帮助学生整体感知,建立文本的知识框架体系,加强对内容的逻辑把握。作为一种“思维导图”,它可以直观地展示学生在阅读中“提出问题、思考和解决问题”的思维过程,使学生的思维可视化,促进其有效阅读理解。

更重要的是,板书是协调师生教学互动的“学习导图”。在阅读课堂教学中,板书能有机联系文本、学生和教师,动态呈现教学内容、教学方法和学习思路,是教师的“微型教案”,是教师教学时引人入胜的“导游图”,是促进师生互动的“学习导图”。一篇课文,根据不同的研读视角、研读方法,可以设计不同的板书,引领不同的课堂阅读行动。

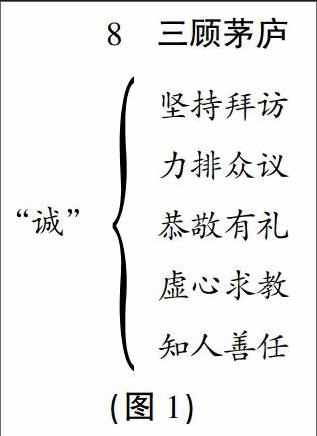

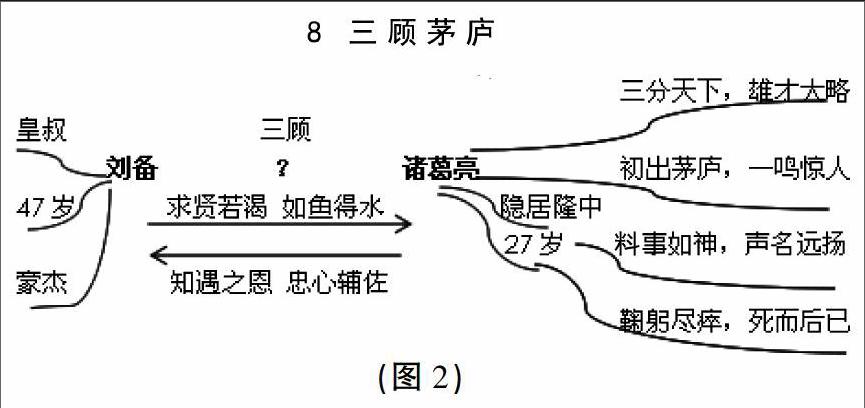

在苏教版四下《三顾茅庐》的教学中,两位教师设计了不同板书。前者以“诚”统领教学,“坚持拜访、力排众议、恭敬有礼、虚心求教、知人善任”皆为“诚”,层层深入感知刘备的求贤若渴,见图1。后者引导学生了解刘备与诸葛亮身份、年龄差异,产生“为什么刘备会如此执着地拜访一位名不见经传的隐士”的疑问,抓住这一研究点设计板书,不但可以使学生了解故事始末,还可以进行前展与后延性阅读,使学生充分认识到正是由于诸葛亮的“雄才大略”才使刘备如此求贤若渴,也正是因为刘备的“诚心诚意”才能得到诸葛亮的忠心辅佐,见图2。板书真正发挥了激发学生发现问题、合作探究、教学相长的“学习导图”的作用。

教师可以由以下三个策略合理设计板书,更好地发挥其阅读思维导图功能,促进师、生、文本间的对话。

一、整体感知性阅读思维导图

教材,套、册、单元、篇章,系统而完整;课文,字、词、句、段、篇,相连而统一。作为阅读思维导图的板书需要将文字、符号、图表等构成一个完整而充满联系的整体,这对培养学生系统性整体思维能力有重要意义。

1.单元主题导图。

设计“单元主题导图”,可以使学生把握单元编排意图、课文间的联系。

这是苏教版四上第二单元的阅读思维导图,见图3。数轴式导图,一目了然地揭示了各篇文章事件发生的时间和重大历史背景,可以使学生感受在中国近代史中,中国人民是怎样自强不息地与外敌的侵略、歧视做斗争最终走向富强的。

2.文本框架导图。

对单篇课文,教师可以按叙述顺序,抓关键词,提纲挈领地设计文本框架式阅读思维导图。

3.情节梳理导图。

对于记录一件事的课文,教师可以抓住事情要素,设计情节梳理导图,再现事件发生过程,体会人物特点。如苏教版六下课文《半截蜡烛》,教师可以列出伯诺德一家为保护藏有绝密情报的半截蜡烛所做的种种努力的情节主线,体会其“镇定、机智、勇敢、爱国”的特点,见图4。

4.人物分析导图。

有的课文选自经典小说。教师可以通过板书梳理、分析,使学生对小说塑造的人物有全面、深刻的印象。如苏教版六下第8课《三打白骨精》的阅读思维导图,简笔线条勾勒出故事发生的地点在人迹罕至的崇山峻岭,人物间相互关系,从“三变”到“三打”的情节发展,以及人物的性格特点,见图5。通过阅读思维导图,学生不仅熟悉了故事,而且知道在《西游记》里,故事发生的根本原因就是由孙悟空的嫉恶如仇和唐僧的肉眼凡胎引起的矛盾冲突。

二、对比性阅读思维导图

“阅读过程当然是一个不断地进行前后联系和比较的过程,而且是随着阅读的展开,新的联系和比较在不断补充、修正,甚至推翻旧的联系和比较,反反复复地重构阅读的图像。”(《中国叙事学》杨义著)如果说品读是解析单篇文本的结构、表达、意象、情感的话,那么比较性阅读则更重视培养学生在阅读中的思辨能力。

1.情感对比导图。

教学苏教版二下《古诗两首》中的《春晓》时,引导学生抓住诗歌中的“春日好眠的人、欢乐啼叫的鸟、不留情面的風雨、飘零的花”这些意象反复比对、体味,就能感受到字里行间流淌着的诗人汩汩情感之流,见图6。

也可以将几首诗或文章进行对比,引导学生“知同辨异”。如苏教版四下《古诗两首》,王安石和柳宗元两位不但是诗人更是政治家、改革者,他们都倡导了一场轰轰烈烈的改革,这是“知同”,但改革前景却大不一样,一个将大展宏图、踌躇满志,一个却一贬再贬、万千孤独,诗中一“暖”一“寒”极好地诠释了诗人的心境,抓住这个主要对比点设计阅读思维导图,学生就能很好地将人物和事件放在大背景中琢磨、品鉴,见图7。

2.表达对比导图。

文本语言是阅读教学的基本教学内容,作为语文教师应该充分地关注文本语言,关注它的表达形式,建构立足于文本语言形式的教学。在苏教版六下《卢沟桥烽火》一课教学时,教师从品读文本的语言表达的角度设计阅读思维导图,见图8。为什么本文会给人以“可歌可泣”的感觉?学生将敌我双方相同战术(偷袭、进攻、失利退守)的描述进行对比品读,发现词语的感情色彩不同,可以彰显作者不同的立场。

3.多文本对比导图。

多文本对比阅读,能很好地培养学生搜集整理信息、分析比较、质疑探究、演绎归纳感悟的阅读思维力。如苏教版六上《牛郎织女》一课,教者设计了表格式阅读思维导图(图略),引导学生对《牛郎织女》《白蛇传》《梁山伯与祝英台》《孟姜女》四大民间传说进行群文阅读。学生进行纵向比较发现:这几个民间传说都是讲述爱情故事,都有一个反派人物,四个传说的结局不盡相同。在比较中,学生提出了新的问题:为什么民间传说都不约而同地讲述爱情题材?是什么因素影响了传说的结局发展?

比较是和观察、分析、综合等活动交织在一起的一种复杂的智力活动,有比较,才有鉴别、认识和创造。表格式阅读思维导图引导学生进行有序的比较、深入的思考,提升了阅读思维力。

三、“质疑—探究”式阅读思维导图

“学源于思,思起于疑。”“疑”是思维的发动机。在阅读课堂上,教师应重视引导学生结合课题、结合文本的重难点及关键处进行质疑探究,或是通过逆向追问、捕捉文章的思想感情脉落进行质疑探究,在此基础上设计“质疑—探究”式阅读思维导图,深化对文本的理解。

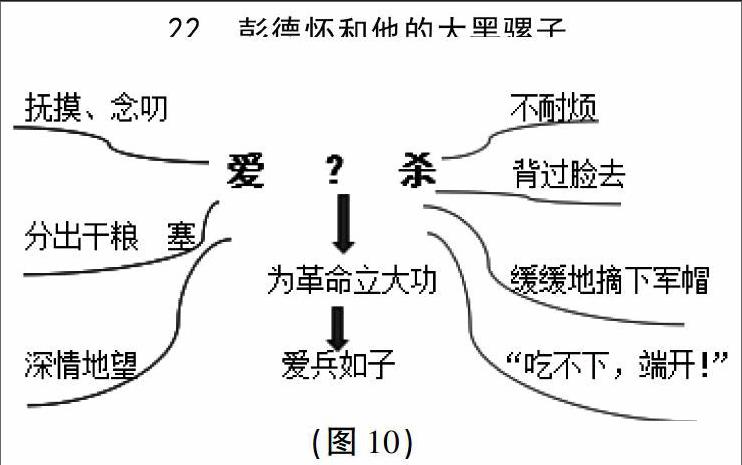

这是根据苏教版课文《李时珍夜宿古寺》和《彭德怀和他的大黑骡子》设计的导图,见图9。前者,教师在引导学生品读李时珍奔波劳累、古寺条件艰苦、写作的不易后,学生结合庞宪和李时珍的“关于苦”的一段谈话提出质疑:明明非常艰苦,为什么李时珍会认为“不苦”?抓住主人公言行中的矛盾点展开研究,阅读思维导图能很好地引导学生探究人物的内心中支持其“以苦为乐”的思想根源,即“造福万民”。后者则抓住彭总既然那么爱大黑骡子又为什么下令杀掉大黑骡子这一情感冲突点引发学生对文本的探究,见图10。

引导学生萌发强烈的问题意识,或细读探究,或合作研讨,或补充阅读深化思考,就能提升学生阅读思维力,从而全面提升学生的语文素养,而“质疑—探究”式阅读思维导图则起到了提出鲜明而有价值的问题、记录思维过程、演绎归纳思维成果,固化提升对文本的认识的作用。

精湛的板书是沟通作者写作思路、教师教学思路、学生学习思路的桥梁,而将板书设计成阅读思维导图则可以使内隐知识转化为外显知识,使学生阅读思维可视化,并且在此基础上优化师、生、文本对话的过程。它作为一种学习策略能更好地实现省时增效,分合有度、整体感知,一课一得、主题鲜明,连接贯通、启发思考的作用,最终培养学生阅读敏感性,提升阅读思维力。