基于协作性公共管理的淮河流域应急联动机制完善研究

2017-07-05韩子璇

韩子璇

(河海大学 公共管理学院,南京 210000)

· 水环境 ·

基于协作性公共管理的淮河流域应急联动机制完善研究

韩子璇

(河海大学 公共管理学院,南京 210000)

近年来淮河流域跨界突发水污染事件屡次发生,流域应急联动机制的完善显得尤其重要。协作性公共管理理论强调协作主体上的多元化和管理方式上的协调沟通。基于协作性公共管理的视角,通过分析淮河流域跨界的突发性水污染事件应急联动机制现状及其问题的基础上,从规范流域应急预案,健全流域规章制度;整合资源,建立信息共享平台;增加联动协作演练,提高各成员单位应急意识和加强社会组织与流域居民的参与等方面对淮河流域突发水污染应急管理联动机制进行探讨。

协作性公共管理;淮河流域;应急联动;跨行政区域

1 引 言

淮河流域位于我国东部,流经河南省、安徽省、江苏省、山东省和湖北省,是我国南北方天然的分界线之一[1]。当前在淮河流域所有突发水污染事故应急工作种类中当属跨行政区域的水污染应急工作最难以展开,当跨行政区域的突发水污染发生后,一个行政区域内的污染物经过积累、迁移转化到流域内另一个行政区域时,会引发多种衍生效应,最终给整个流域内的生态系统造成巨大危害,完善淮河流域内突发水污染的应急联动机制、维护淮河流域环境安全刻不容缓。应急联动的概念有广义和狭义两种:广义的应急联动指的是在突发事件应急过程中有效地组织政府各部门间的联动,狭义的应急联动更关注的是政府部门和社会公众之间的协作互补[2],本文将分别展开探讨。如今跨区域的突发性水污染事件性质愈加复杂、后果愈加严重和当前淮河流域的应急管理联动机制相对不完善等现实问题对淮河流域的跨界应急联动机制提出了新的要求。

本文基于协作性公共管理理论的视角,将理论应用于淮河流域的应急管理联动机制,对淮河流域应急管理的现状与问题进行研究,探讨完善淮河流域跨界水污染事故应急联动机制的路径。希望能更好地促进流域内各个行政区域间的信息共享和资源整合,从而为跨区域的应急管理提供一种可行的研究方法和思路。

2 协作性公共管理的概念简介

协作性公共管理理论是西方近几年公共行政研究新提出的一种管理理论,其主要研究的是各管理主体间关系,协作性公共管理的理论基础来源于府际治理理论、资源依赖理论和网络治理理论[3]。Robert·Agranoff和Michael·McGuire把协作性公共管理定义为:一个协助和管理多个组织安排以解决单个组织无法轻易完成的疑难问题和边界性议题的过程[4]。Bingham在前人对协作性公共管理研究成果做出整合的基础上,将协作性公共管理界定为用来描述推动和运作多个组织安排以解决单个组织无法或者无法轻易解决的问题的一个概念[5]。协作是代表着不同的部门机构组织协同工作以达到同一个目的,往往是多个参与主体跨行政区域、职能区域进行工作。协作是基于互利的价值基础之上的。协作性公共管理理论研究的是政府内部不同的部门为了实现相同的目标而展开的跨部门合作,尽一切方法整合可利用的资源,并联合社会组织和公众共同应对单个部门组织无法或难以解决的政治、经济和社会环境等问题[6]。

为了解决在流域污染应急管理工作变得越来越棘手的问题,我们必须要建构有效的应急联动机制。但是有效的应急联动机制不仅仅只包含政府内部各部门的参与,同时还需要社会组织、公民个人等多元主体的参与。而对于跨界水污染这类复杂问题则更需要突破单个组织部门范围,具体研究则可以依托协作性公共管理理念进行进一步的概念化。

3 基于协作性公共管理的淮河流域应急联动机制研究

3.1 淮河流域应急联动机制的现状及问题

目前,淮河流域应急联动机制是根据流域所发生的突发水污染事件应急处置工作而建立的,主要包括以下几个方面:

(1)淮河流域水污染应急指挥中心、淮河水利委员会、流域内各省、市应急常设机构、各级地方政府的水利、环保、安监等部门共同组成了淮河流域突发水污染事件的应急联动组织架构。其中,淮河水利委员会是水利部在淮河流域的管理派出机构,应急领导机构是淮河流域水污染应急指挥中心,其有权做出应急决策,制定应急方案,发布应急救援命令,并指挥和调动应急联动相关部门处置流域内的突发水污染事件和开展应急救援行动。

(2)为了最大努力保护流域内人民的生命财产安全,减少水污染事故损失,淮河流域管理机构专门建立了具有专业救援技能的应急抢险救援组。流域内各省也先后各自建立了可以存放大量的应急物资自己的储备库,补充了应急物资的种类和数量,还制定了专门的应急物资运输方案以便于应急物资的运输。

(3)初步建成的水资源监测网络覆盖了淮河流域内各市县,各行政区水资源监测机构也都是由具有一定的应急监测能力和高素质的人才队伍构成。当发生突发性水污染时,淮河流域应急指挥机构立刻成立应急监测组,在应急工作组进行现场污染调查时启动应急监测准备[7]。另外还制订了符合行政区域当地实际水环境的应急监测管理办法,大体上能够保障各行政区域水污染应急监测工作的有效进行。

(4)当受到水污染影响时,相关行政区域政府部门会在突发水污染事件发生的第一时间通过主流媒体、网络、报刊杂志等媒介向社会公众通报事件的真实情况和公众需要注意的事项。通过相关信息的发布,可以逐渐建立起流域机构之间、政府与公众、政府与媒体、媒体与公众之间的沟通桥梁,有助于应急联动机制的运行。

目前淮河流域应急联动机制在跨界的突发水污染事件应急处置工作中存在的问题主要有以下几方面:

(1)应急联动机制中组织协作意识不足,整合资源力不足。组织协作意识不足主要表现为流域内各行政区域政府之间的协作不足和流域内各行政区域政府与民间组织之间的协作不足。由于中国“条块分割,属地为主”的指导思想对中国各地区的应急管理体制的影响力十分深刻[8],导致了淮河流域内各行政区域政府之间的协作意识不足。而流域内各行政区域政府与民间组织之间的协作不足的原因是由于其协作机制的运行不顺,以致跨界突发水污染事件应急处理过程中总是政府扮演主导角色,民间组织在应急工作中虽然有其特殊的资源优势却无法发挥。加上在突发水污染事件发生后,流域内各部门机构因为各自行动且相互间没有进行交流沟通,造成很多可用资源的浪费,整合资源力不足。

(2)应急预案机制尚不完善。应急预案是各应急主体为应急工作提供的直接书面依据[9]。目前淮河流域各部门机构编制的应急预案多为相互独立的,整个流域的预案机制也没有形成一个完整独立的个体,也没有专门为跨界的水污染编制应急预案,且淮河流域机构与其流域内的各地方部门机构之间的预案还存在一定的衔接问题,这些问题都会影响到水污染所涉及到的各行政区域、各部门应急工作的积极性。

(3)应急联动信息共享机制亟待建立。由于跨界的水污染事件应急管理会涉及到淮河流域内不同行政区域的多个主体,信息有时无法及时共享。当跨界水污染事件发生后,由于不同行政区域、不同部门机构间会存在无法避免的信息不对称现象,导致应急主体对应急信息的封闭式管理,另外由于淮河流域目前的应急管理体系重点依然由政府所主导,民间组织无法适时地参与到应急管理工作中来,其特有的优势也不能发挥出来,也阻碍了信息在各联动主体之间的有效流通,各地方政府由于扮演着包揽一切的角色从而在跨界的水污染应急管理中的处置工作会过于繁重,以至于政府的应急能力下降的同时应急成本也会随之上升。

3.2 加强淮河流域内多元应急协作的动因

随着淮河流域沿岸各地区经济的发展,跨界突发水污染事件的发生愈加频繁,其性质也越来越复杂,相关的应急处置工作也更加艰难。不论是从跨界水污染事件自身的特点,还是从当前淮河流域应急联动模式来看,淮河流域对跨界的水污染事件应急工作不仅需要联动成员组织的参与和协作,还迫切需要民间应急力量的参与和协作。加强流域内多元应急协作的原因有一下3个方面:

3.2.1 跨部门的利益一致性要求加强协作

当应急管理工作跨越了不同的行政区域时,其难度也会加大,便更需要应急联动机制有效地引导跨行政区域和跨部门的协作,跨界水污染事件的跨区域性和跨部门性要求淮河流域旧的“互不干扰、各司其职”应急管理模式亟待更新。普遍情况下跨界水污染事件的危害程度远远超出单个地区或单个部门的应对能力。在参与跨界水污染应急管理工作的各主体都具有相互联系的共同利益,利益关系又是各部门之间最牢固的关系[10],所以共同利益既是推动多元协作的动力,也是协作成功的基础。

3.2.2 跨界水污染事件的性质要求加强协作

淮河流域传统的水污染应急管理模式一直注重发挥政府的核心作用,然而近几年淮河流域发生的多起跨界水污染事件的应急实践都似乎显示着政府的应急工作在收集应急信息、展开应急监测等多方面都存在失灵的情况。跨界突发水污染事件和普通水污染相比影响范围更广、污染物质更加复杂以及危害程度更深[11],而政府部门由于灵活性不足一般只善于处理常态下的行政管理工作,其要想有效地应对跨界水污染事件就必须凭借充分的应急信息和应急资源作为支撑,但现实中信息的不对称、可利用资源的缺乏等客观存在的情况都制约了政府应急管理的成效。这便需要流域内相关的民间组织和居民个人参与到应急工作中来,让他们充分发挥各自的专业特长来弥补地方政府应急工作的短板,同时还可以帮助地方政府部门有效地整合多种社会资源,最终达到以最经济的应急方式将水污染事件带来的危害最小化的目的。

3.2.3 信息技术的发展为协作管理提供支撑

应急信息是跨界水污染事件应急工作的关键要素,信息的搜集整理、传送、分析以及发布等环节也是应急管理全过程中极为重要的部分[12]。当今信息技术的迅速发展推动了淮河流域各行政区域政府应急方式的创新,从一开始的官方门户网站的维护到数据库、应急系统的应用,都是政府针对应急创新而做出的具体举措。信息技术的广泛应用从手段层面上保证了各行政区域间、不同职能部门间信息的共享,同时伴随着我国经济体制和政治体制改革的深化,公民社会也在迅速成长,大量社会组织的产生并进一步发展[13]。由于对自身利益的切实考量,公民对关注并参与应急管理相关活动的意愿也更加强烈。加上微博、微信等新媒体工具的出现为政府与社会组织的合作创造了平台,促进其进一步合作。

4 完善淮河流域应急管理联动机制的建议

4.1 协作性公共管理理论对淮河流域应急联动机制的启示

协作性公共管理理论逐渐在西方学术界发展为一种主流理论,国外应急管理体系对“多元治理”的推崇是协作性公共管理理论在应急管理中应用最显著的体现[14],“多元治理”强调应急管理主体的多元协作,即应急管理的主体不只是政府部门,还需要跨行政区域的各类行政机关的通力合作,以及让更多的民间组织、企业、民众个人等多元化的主体通过合法合理的方式参与到突发事件应对工作的各项环节,这样不仅可以充分发挥每个主体的优势,增强基层层面的抗灾和自救能力,还可以最终实现资源的有效整合。

我国部分地区的应急联动机制也受到协作性应急管理理论的启发并进行了相关实践:比如广东省环保部门前后与广西省、湖南省环保部门签订了《粤桂两省区跨界河流水污染联防联治协作框架协议》(2013年)和《湘粤两省跨界河流水污染联防联控协作框架协议》(2013年),这也标志着广东省与邻近省区的跨界河流水污染联动工作机制的初步建立,其在之后发生的贺江、武江水污染事件中对水污染事件及时、妥善的应急处理发挥了重要作用[15]。

4.2 对完善淮河流域应急联动机制的建议

淮河流域的跨界水污染事件具有跨界性、突发性、复杂性等特点,加上淮河流域内部管理机构的条块分割,应急联动机制运用的效果往往不甚理想。从近几年跨界水污染事件的应急现场工作经验证明,对跨界突发水污染事件的正确应急需要改善现有的淮河流域应急联动机制,才能实现流域内联动成员的优势互补。根据协作性公共管理理论,推动淮河流域的应急管理创新,完善流域协作性应急联动机制,需要从规范流域应急预案,健全流域规章制度;整合资源,建立信息共享平台;增加联动协作演练,提高各成员单位应急意识和加强社会组织与流域居民的参与4个方面进行。

4.2.1 规范流域应急预案,健全流域规章制度

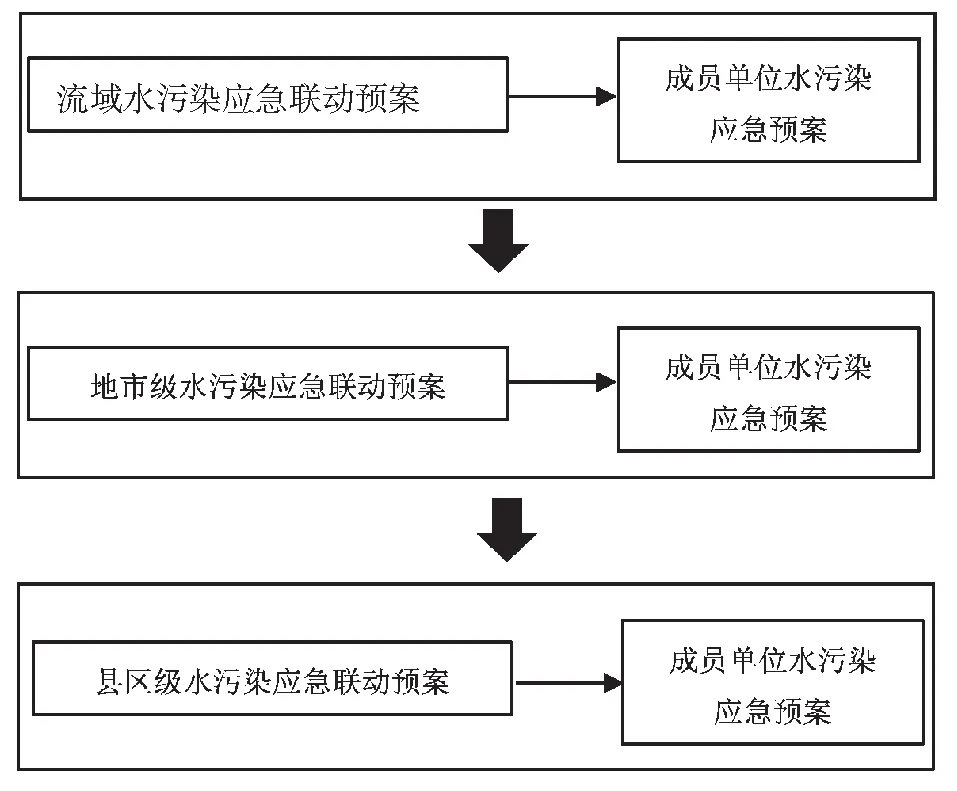

目前淮河流域的预案机制也没有形成一个完整独立的个体,也没有为应急联动机制专门编制应急预案,不同行政区域之间、不同部门之间不能进行有效的合作,这对应急联动机制的有效性也产生了一定的影响。首先应该理清淮河流域的应急联动预案体系,如图1所示。

各区域、各部门应急预案相互联系,并都由淮河流域总应急联动预案指导,因此必须编制全面细致的淮河流域协调联动应急预案来对应急工作给予指导,打破流域内各行政区域的壁垒。首先应急预案应清楚地规定各联动应急部门的应急工作职责、权利和工作范围等,且内容既应该完整详细,又应该具有实际可行性;另外流域联动应急预案的编制是一个不断修改与完善的过程,必须要通过实践和应急演练进行不断地检验来提高应急预案的科学性和实用性,增强淮河流域应急联动机制的应对能力。

图1 淮河流域应急联动预案体系示意图Fig.1 Structural diagram of integrated emergency response systems of Huaihe River

除了规范流域联动机制的应急预案外,淮河流域内部各应急联动成员单位也应制定一些有利于联动实行的规章制度和办法等,如编制水污染应急联动联席会议章程、水污染应急协作联动工作方案、水污染应急联动人员调配制度、水污染应急联动资料共享制度等,并不断规范各协作区域的内部管理。通过这些制度对人、财、物等资源共享等方面进行规范,还可以保证各行政区域各部门应急工作有序开展,也为淮河流域的应急联动机制提供了制度保障。

4.2.2 整合资源,建立信息共享平台

完善应急联动机制还需要整合流域应急联动区域内所有的应急资源,并根据水污染应急处置的实际需求,科学合理地配置应急资源,发挥组合优势,规避应急短板,实现水污染应急联动处置效果的最优化。

由于在我国长期的“条块分割,属地为主”指导思想下,跨区域、跨部门协调协作的阻碍较大,可以通过建立淮河流域水污染应急联动信息共享平台的方法整合淮河流域内资金、人员、信息等各种可利用的资源,如今信息技术的飞速发展也为建立信息共享平台提供了技术支撑。建立的信息共享平台分为对内(应急联动成员部门间)的信息共享平台和对外(公众)的信息共享平台。在对内的信息平台中需要编制详细的淮河流域应急联动成员部门通讯录、应急联动成员部门响应力量配置表以及应急联动协作单位应急常备力量配置表等内容,可为淮河流域应急联动指挥工作、决策工作提供基本信息。但是跨区域的水污染应急协作是一个包括了许多不同的部门组织且较为复杂的过程,这就需要淮河流域应急联动成员在应急过程中始终保持应急信息共享与发布以达到各不同组织之间协调的目的,也便于受灾区政府尽量在最短时间内帮助受灾民众,挽救更多生命和财产。对外而言,淮河流域各应急联动成员单位可以利用各部门的官方网站、新闻发布会等主流媒体拓展对外信息沟通的渠道,同时也要正确地利用微博、微信等新媒体工具,在发布水污染相关信息时必须注意信息的及时性与权威性。推动各部门之间以及官方与公众之间不同信息系统的融合对接,并通过联动机构成员的门户网站实现全社会信息资源的共享。

4.2.3 增加联动协作演练,提高各成员单位应急意识

流域内的联动协作演练有利于提高应急队伍的整体协作水平、增强实战能力和各成员单位的应急协作意识,也是检查突发水污染应急制度及预案可操作性的重要手段。若平时不进行应急练习,当水污染突然发生时就很难有效地应对,只有日常加强协作演练,在实践参与中应急队伍成员才能意识到在应急过程中缺少任何一个部门演练都无法获得成功,当跨界的水污染发生时各应急队伍就自然能够做到高效有序。由于跨界水污染事件具有发生的突然性,提高应急联动的队伍水平只能通过编制应急预案、熟悉应急工作流程和实战演练等事先预防的方法,这些工作的成效能够反映出各应急联动单位成员是否具备较强的现场应急处置能力。在演练过程中联动应急队伍反应及时、行动迅速,能够熟练地使用各种器材装备,这对日后的现场应急工作的有效应对打下基础。淮河流域应急联动机制各成员单位应按季度、按月份定期举行应急协作演练,一方面对淮河流域应急指挥平台进行全面检查,其中包括指挥系统、评估系统等软件的运行情况,另一方面对应急设备和水污染事故现场应急工作过程进行全面检查。通过应急演练可有效地检查淮河流域内各成员单位应急系统在应对跨界水污染事件中的正常使用。

4.2.4 加强社会组织与流域居民的参与

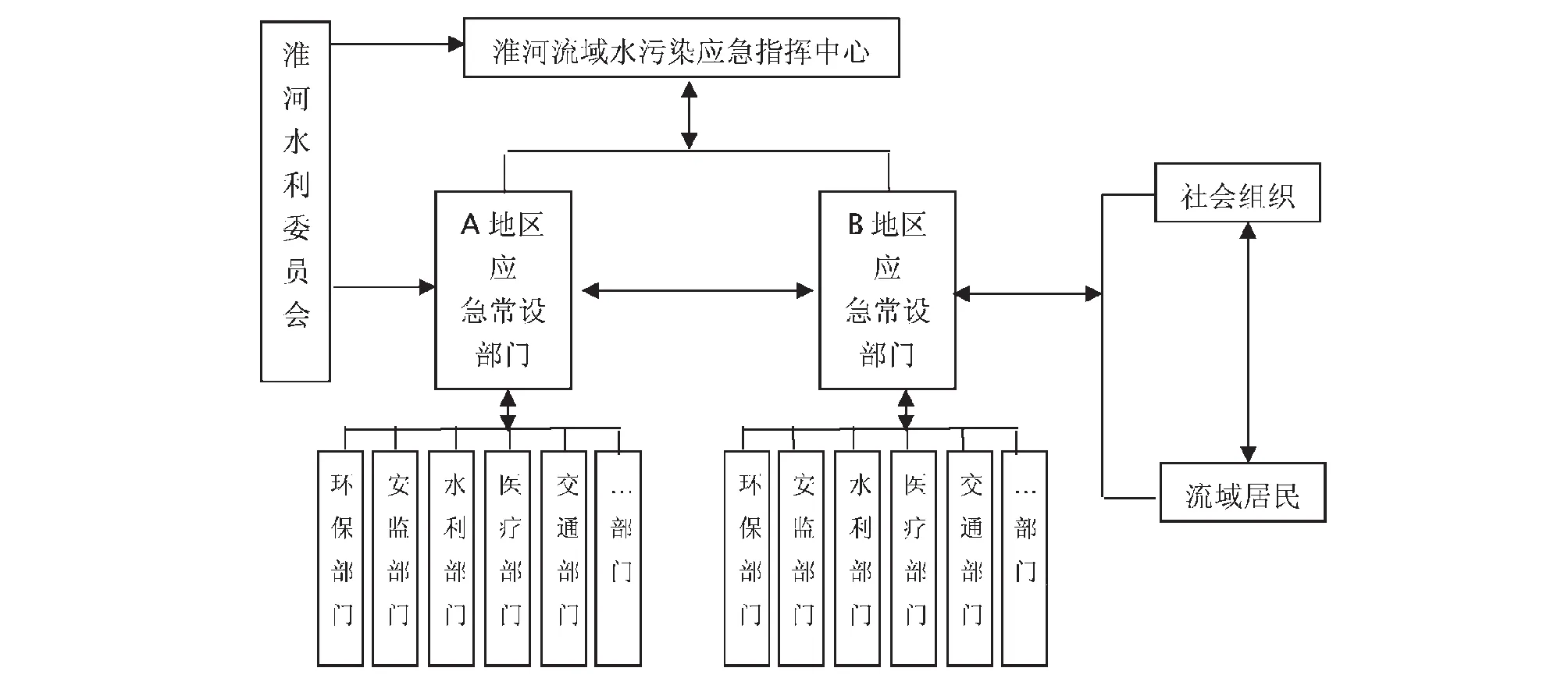

淮河流域应急联动机制的有效运行同样也需要社会组织和流域居民的参与,理想中合理的应急联动机制的运行模式应如图2所示。

图2 淮河流域水污染应急联动机制架构图Fig.2 Architectural diagram of integrated emergency response system of Huaihe river

这就需要应急联动部门改变原来的工作作风,树立社会共治观念,通过加大对流域内各社会组织、流域居民的教育、宣传,鼓励其对应急工作的参与,促进形成淮河流域特有的应急协作文化,增强社会组织和流域居民的应急协作意识。

淮河流域跨界水污染事件的应急工作需要流域内社会组织和沿岸居民的协助与配合。居民是水污染事件直接威胁的对象,如果沿岸居民本身具有一定的危机意识、救助能力,就可以更好的进行自救与互救,从而最大限度地降低水污染事件给淮河流域居民本身所造成的损失。不仅如此,居民参与有利于应急监测效率的增加,若沿岸居民及时发现了水污染事件发生,并及时告知当地环保部门,环保部门立刻采取措施应急,这就减轻由于事故扩大而带来的危害。一方面,居民具备了危机意识和相关常识以后,能够积极地配合相关部门开展应急救援工作,成为应急工作重要的后备力量,在一定程度上减轻地方政府的负担。另一方面,地方政府部门的应急反应工作中必须注意与受影响居民的沟通协作,并向公众及时公开相关信息并加以追踪,得到大众的理解与支持。必须尽力避免谣言的出现引发公众的猜疑与不满造成局面动荡,从而加重突发水污染事件的不利影响。此外,流域权威机构还应鼓励居民切身参与到水污染应急管理的决策工作中,在提升决策的合法性与合理性的同时增强公众对权威机关的认同感。

5 总 结

淮河流域应急联动机制的完善是一个不断修改与进步的过程。在淮河流域近年来应急联动机制问题逐步显现的情况下,本文从协作性公共管理理论的角度提出完善淮河流域应急管理联动机制的途径,整合一切可利用的社会资源,提高淮河流域应急管理的能力,也为其他流域的应急联动工作提供参考和借鉴。

[1] 王慧敏,陈 蓉,佟金萍. “科层-合作”制下的洪灾应急管理组织体系探讨——以淮河流域为例[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2014,(3):42-48,91-92.

[2] 曹海峰. 重大突发事件应急管理联动机制建设路径探析[J]. 中州学刊,2013,(12):14-18.

[3] 陈 江. 政府间联动协作治理研究——基于协作性公共管理的视角[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版),2012,(6):6-12.

[4] Agranoff, Robert, and Michael McGuire. Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments[M]. Washington, DC: Georgetown University Press.2003.23.

[5] Bingham, L. B. Legal frameworks for governance and public management. In Bingham, L. B. and R. O’Leary (eds).Big Ideas in Collaborative Public Management[M]. New York: ME Sharpe.2008,247-269.

[6] 秦长江. 协作性公共管理:理念、结构与过程[D].上海:上海交通大学,2012.

[7] 曹艳秀,徐冬梅,胡 瑾,等. 淮河流域省界水污染应急监测的实施及现状分析——以邳苍分洪道砷污染事件为例[J]. 治淮, 2010,(12):40-41.

[8] 陈 慧. 跨域灾害应急联动机制:现状、问题与思路[J]. 行政管理改革,2014,(8):63-66.

[9] 张海波,童 星. 中国应急预案体系的优化——基于公共政策的视角[J]. 上海行政学院学报,2012,(6):23-37.

[10] 汪伟全. 空气污染的跨域合作治理研究——以北京地区为例[J]. 公共管理学报,2014,(1):55-64,140.

[11] 张永领,杨小二. 跨界水污染事件区域应急联动指标体系研究[J]. 灾害学,2016,(3):170-176.

[12] 雷志梅,王延章,裘江南,等. 突发事件应急信息的多维度需求分析[J]. 情报科学,2014,(12):133-137.

[13] 周光辉. 推进国家治理现代化的有效路径:决策民主化[J]. 理论探讨,2014,(5):5-10.

[14] 曾维和. 协作性公共管理:西方地方政府治理理论的新模式[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2012,(1):49-55.

[15] 吴 凡,刘一帆,钟奇振. 跨界污染携手共治——粤与邻近省区共建跨界污染应急联控联动机制[J]. 环境,2013,(12):60-62.

Research on the Integrated Emergency Response System Improvement of Huaihe River Based on the Collaborative Public Management

HAN Zi-xuan

(SchoolofPublicManagement,HohaiUniversity,Nanjing210000,China)

Cross boundarysudden water pollution accidents have always happened in Huaihe River basin in recent years, so the improvement of integrated emergency response system in the river basin is particularly important. Collaborative public management theory emphasizes the diversity of collaboration and coordination management. Based on collaborative public management, the article analyzed the current situation and potential problems of integrated emergency response system of cross boundary sudden water pollution accidents in Huaihe River, discussed the integrated emergency response system of water pollution management , from improvement of the river basin rules and regulations, integration of resources, information sharing platform establishment , increase of collaboration exercises, improvement of the emergency awareness of members, and participation of social organizations and river basin residents.

Collaborative public management; Huaihe River basin; integrated emergency response; cross-administrative Area

2017-03-14

韩子璇(1993-),女,安徽巢湖人,河海大学公共管理学院行政管理专业2015级在读硕士研究生,研究方向为水资源管理。

X703

A

1001-3644(2017)03-0054-06