民族地区商贸流通业与居民消费能力协同发展研究

2017-07-05任宜海

任宜海

内容摘要:民族区域商贸流通与居民消费能力的协同发展,对促进民族地区发展意义重大。现阶段,我国部分民族地区经济发展滞后,商贸流通产业与当地居民消费经济之间的协同发展存在局限性。由此,完善我国民族区域商贸流通发展与消费经济的协同关系,成为我国区域一体化发展的内在要求。本文借助协同关系计算公式,通过实证模型,对我国民族地区商貿流通业与居民消费能力协同发展进行评估,并利用回归分析方法就影响二者协同发展的相关因素展开研究,最后提出了二者互动协调发展的新途径。

关键词:民族地区 商贸流通业 居民消费能力 协同发展

民族地区商贸流通业与居民消费能力关系理论分析

(一)民族地区商贸流通业发展为居民消费能力提升提供基础

在互联网支持下,我国民族地区商贸物流技术条件不断得到改善,任何产品都可以面向全国范围进行销售。民族地区商贸流通业的发展满足了消费者对于消费产品种类的多样化需求,扩大了消费者消费范围,为居民消费能力提升提供了基础条件。同时,民族地区商贸流通业的发展内容涵盖了商贸环境改善以及产品服务改善,商贸环境的改善提供了公平有序的市场竞争环境,并给予良好环境需要的监督机制,以充分保障卖者与卖者之间、卖者与买者之间、买者与买者之间的公平公正性以及合法权益。由于我国正处于商贸流通业的转型升级时期,其结构的改善、环境的改善,必然会对居民消费质量产生变革性影响。

(二)居民消费能力提升为民族地区商贸流通业提供发展动力

居民消费能力提升是民族地区商贸流通业发展的支撑。目前,我国城镇化水平及民族地区居民生活水平不断提高。在此背景下,民族地区居民消费愈发多样化,对商贸流通业提出了更高的要求,必然会推动流通业发展。一方面,居民消费意向,决定商贸流通业发展内容。由此生产企业会依据当地居民消费意向,决定生产产品的种类、内容及产品特征。另一方面,居民消费能力限定商贸流通发展的范围。商贸流通业是针对消费者的服务行业,离开消费需求的商贸流通没有任何意义。在消费者具有购买欲望的情况下,流通商品才能实现交易价值及流通目的。总之,任何商贸流通都依托居民消费能力得到发展,民族地区居民消费能力提升越快,其商贸流通发展越快速。

协同发展的指标体系构建及实证分析

(一)建立协同式发展的指标体系

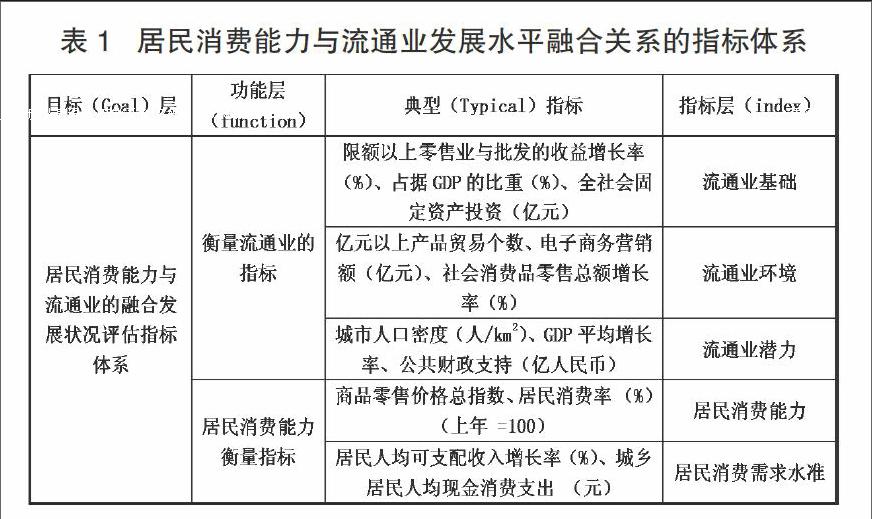

在探究民族区域居民消费能力以及流通业协同发展影响因素前,应指出二者协同发展的相关指标,其中包括指标层与代表性指标,并根据民族地区商贸流通业发展的相关调查研究和考察状况,筛选出可以反映民族地区商贸流通业和居民消费能力协同发展状况的相关指标,设立融合发展指标体系(见表1)。

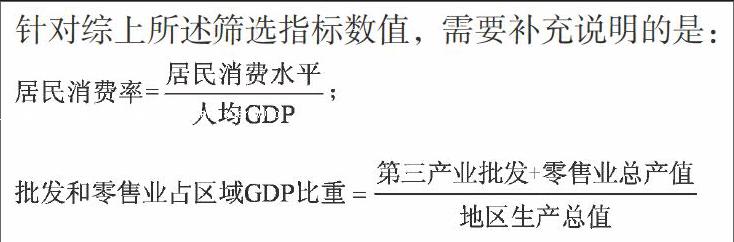

针对综上所述筛选指标数值,需要补充说明的是:

(二)实证分析

方法选择与具体步骤。本文在指标选择基础上,对商贸流通业与居民消费能力间的关系进行研究。实证方法选择主要考虑两方面因素,一是民族地区间协同发展情况的科学评价与比较方法选择,二是规避指标权重主观评价影响的方法选择。因此,在实证操作环节中,选取的各变量指标数据均较为全面,并分别采用熵权法、综合评价法与回归分析法等多种验证方法,逐步推出了各民族地区间商贸流通业与居民消费能力协同发展的主要影响因素。具体而言,熵权法可以确定各指标变量的实际权重,综合评价法与协同关系计算模型可以科学评价各民族省区间的协同发展具体得分情况,而根据上述方法的数据结果,对各区域两者的协同差异进行判断与比较,最后选用回归分析法可得出协同关系的主要影响因素。

综上,根据实证研究情况,实证分析可分为以下四步:

第一步是选取民族地区(I)商贸流通业水平指标(J)与居民消费能力评价指标(Z),分别构建I与J、I与Z的原始数据矩阵,其中在第i个民族地区内,第j个衡量商贸流通业的原始指标数值用Xij表示,第z个衡量居民消费能力的原始指标数值用 Yiz表示,形成原始指标数据矩阵为:

为了消除变量间的量纲关系,使指标数据存在可比性,进一步对 Xij与Yiz 进行统一标准化处理,得到式(2):

第二步是采用熵值法计算各项指标数据的实际权重,得到I的J和Z熵权值,分别为ej,ez。

为了避免小 e值造成的指标差异,可将ej,ez正向化,得到I的J和Z信息效用值,分别为 gj, gz。

同时得出I的J和Z各项指标所得 e值,分别得到I地区J的第j项指标,以及与Z的第z项指标,在全部指标中的实际权重,分别为wj,wz。

第三步是利用熵权法算出变量数值,与对应标准数据相乘,得到综合数值。在此结果之上,进一步计算民族地区商贸流通业水平与居民消费能力综合数值,得到TS与TZ的模型,如下式(6)、(7)所示:

第四步根据上一步所得数值,建立双方协同关系评价模型,如式(8)所示:

依据上述研究结果,以0.3,0.5,0.8为得分标准,展开对双方协同发展情况的判别,表述结果如下:当D符合0.8≤D<1条件时,双方处于优质协同状态;当D符合0.5≤D<0.8条件时,双方处于良好协同状态;当D符合0.3≤D<0.5条件时,两者处于初步的协同状态;当D符合0≤D<0.3条件时,双方体现为不协同状态。

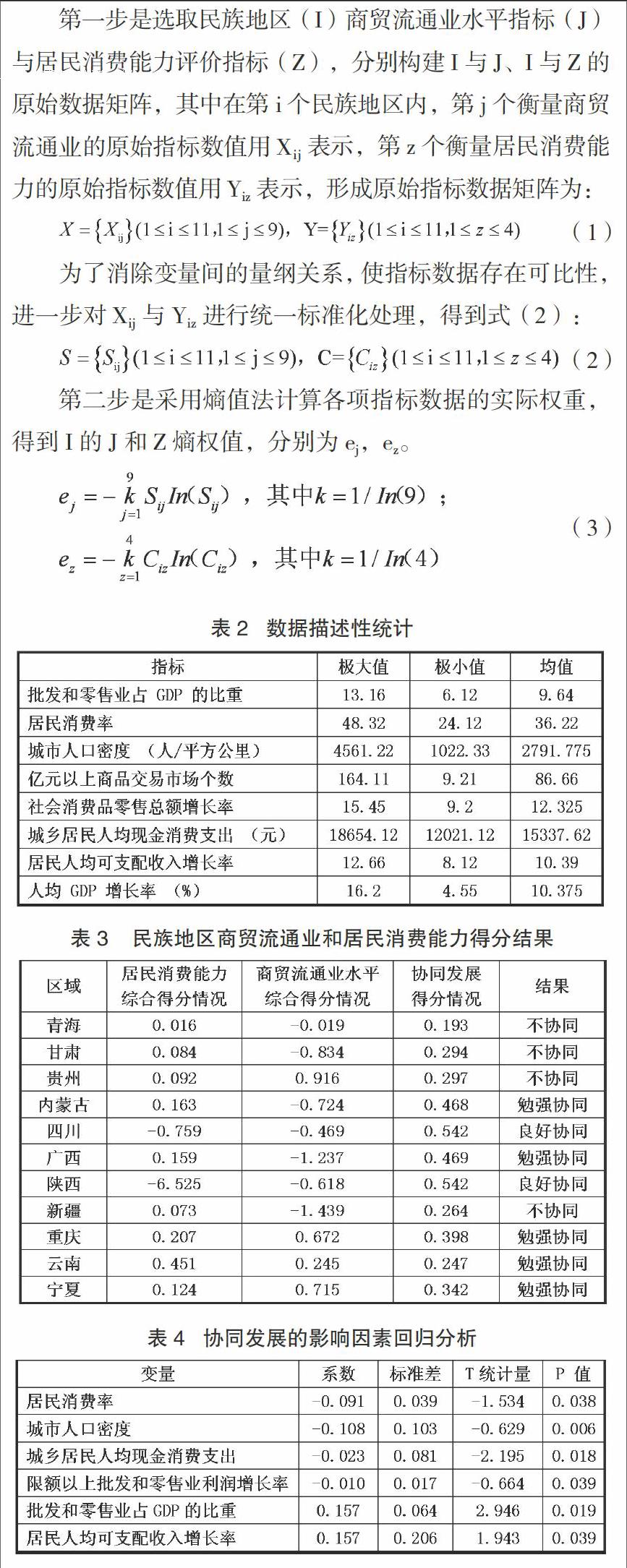

模型实证过程分析。变量筛选与统计资料分析。本文变量的选取是针对我国11个民族地区(因西藏数据短缺,故不包含,港澳台除外)商贸流通业与居民消费能力协同发展情况进行评价分析。文中数据参考民族地方新闻网、地方民族年鉴,以及《2015年国家统计年鉴》等,整理数据之后利用SPSS计量分析软件,对变量进行系统分析,由此得到原始数据描述性统计分析,如表2所示。

计算两者的综合得分及协同发展得分。本文将综合评价法和熵权法相结合,通过计算得出居民消费能力综合得分、民族地区商贸流通业综合得分,并在此基础上,依据协同关系公式,计算得出二者的协同发展得分结果,如表 3所示。

通过对以上实证结果分析可知:首先,民族地区商贸流通业尚未完全实现与居民消费能力协同发展,得分均低于0.6分,多数地区处于勉强或不协同状态。其次,民族地区商贸流通业和居民消费呈现较强的相关性,居民消费能力低会阻碍商贸流通业发展,而商贸流通业发展水平低,则难以满足居民多种消费需求。民族地区商贸流通业和居民消费能力协同发展,以陕西、四川为例,近年来,当地区域经济发展水平得到明显提高,居民消费能力加强,二者协同发展,为进一步促进民族地区经济发展提供了动力。反之,由于甘肃、青海、贵州、新疆等地居民消费能力较低,商贸流通业发展较落后,所以二者处于不协同状态。

回归分析验证。从上述结果可知,在民族地区商贸流通业与居民消费能力协同发展上,存在较大的区间差异,以下采用回归分析法,分析影响二者融合发展的因素。因变量是协同发展情况得分,自变量是二者协同发展指标体系中的相关指标,在此基础上进行回归分析,得到结果如表4所示。

从回归结果看:批发和零售业占GDP比重,对两者协同发展构成强有力的正向影响。据表4所示,批发商与零售业占GDP比重的系数与T统计量分别为0.157,2.946,均是正数,体现对两者协同发展的正相关影响。相对而言,城市人口密度和居民消费率对于二者协同发展有负向影响。

城市人口密度与居民消费率系数与T统计量分别为:-0.108,-0.629;-0.091,-1.534,系数均为负数。据此,这两个因素不利于民族地区商贸流通业与居民消费能力协同发展。城市人口密度和城镇化率显著相关,人口密度增加,消费量也随之增大,对商贸流通业的布局和发展产生不利影响。

居民人均可支配收入增长率对两者协同发展形成正向影响。民族地区消费活跃会刺激城镇流通业更加通畅,表明居民集聚效应更明显,因而居民人均可支配收入,已成为两者协同发展的关键性因素。同理,商品交易市场的数量与协同两者关系,成正相关。商品交易市场数量整体反映了商贸流通业的发展水平高低,是居民消费和商贸流通业发展的先导因素。

综合而言,从向量自回归模型结果分析看,所选民族地区的变量,对商贸流通业与居民消费能力协同有显著影响(标准为P<0.05)。其中,城乡居民人均现金消费、居民消费率、城市人口密度,以及限额以上批发与零售业利润增长率因素,均对二者协同发展有负向影响。而居民人均可支配收入增长率、人口城镇化,以及批发和零售业占GDP比重等三大因素,相关系数绝对值均超过了0.1,且系数与T统计量均为正数,表明对两者协同发展呈现正向的关联性。

完善民族地区商贸流通业与居民消费能力协同发展的新途径

(一)推进民族区域商贸流通信息平台建设,提升现代化消费水平

在部分少数民族地区的商品主产区,建立产品信息网络、数据库、公共信息平台,使其涵盖生产、消费、流通等环节,科学运用现代信息技术,如地理信息、物联网、移动数据库等,充分发挥流通主管相关部门、生产商、流通商、批发市场的依托作用,提高对消费的引导能力。同时,促进重点民族城市的物流公共信息平台建设,加深区域性资源共享和信息协同平台构建,将餐饮、城区配送、流通企业融资、产品信息融为一体,使其满足民族地区居民,特别是沿边民族地区居民的消费需求。

(二)优化民族地区商贸流通产业组织形式,构建畅通居民消费新渠道

民族地区流通产业应在大型流通企业引领下,改善流通组织结构,创新连锁经营方式。在发展直营连锁的同时,还应扩展连锁店经营范围,鼓励民族地区超市、便利店引进清洁蔬果、生鲜食品。支持特许经营,升级品牌营销及配送技术;规范农贸市场和农产品批发市场,引进“智慧超市+菜市场”等新型营销模式,不断提升居民消费便捷性,扩大居民消费能力。此外,发挥竞争力强的连锁龙头企业的示范作用,促进强势企业运用特许或加盟方式,推动业态传统中小型连锁方式重组,构建畅通的居民消费新渠道。通过大规模采購、品牌商誉共享等方式,提升内部供应链效率,促进民族商贸流通产业横向一体化发展。

(三)健全商品流通市场系统,匹配民族地区居民消费能力

民族地区应增强商贸市场的硬软件水平,开拓新管理与流通方式,优化居民消费渠道。完善电子商务、期货交易与物流等相关制度,进一步健全市场交易制度,维持市场交易秩序,规范相关市场主体立法,保障市场主体行为规范,制定农贸市场、批发市场管理条例,为民族地区居民消费能力的增强提供制度和法律保障。

(四)加快推进物流节点和跨境通道设施建设,扩大居民对资源型产品的消费能力

全面打通民族地区对内和对外物流渠道,增强物流需求大、交通便利的民族地区的物流设施建设,促进居民消费能力与积极性持续提升。以民族地区跨境经济合作区为依托,推进大型物流基地扩展,促进民族地区综合保税物流园、跨境物流园建设。同时,加深通关监督部门、物流企业互联网应用程度,规范口岸通关作业流程,提高通关率。建设国际物流集散中心,以民族地区资源型产品主导,发展特色农产品与特色能源集散,刺激居民对资源型产品的消费能力。此外,鉴于民族地区自然灾害与突发事件频发的状况,应加快建立政府与企业协同的应急物流保障体系,发挥大型物流园区的依托作用,以此降低居民消费能力的波动性。

参考文献:

1.王浩,熊曦.民族地区商贸流通业与居民消费能力协同发展的影响因素实证研究[J].云南民族大学学报,2015(6)

2.张立平.我国商贸流通业发展与居民消费增长的关系研究[J].商业经济研究,2016(4)