对我国建筑工业化发展现状的思考

2017-07-03仲继寿ZHONGJishou

仲继寿 / ZHONG Jishou

对我国建筑工业化发展现状的思考

仲继寿 / ZHONG Jishou

文章回顾了我国建筑工业化的发展历程和相关政策,阐述了近年来建筑工业化体系现状调研成果。对建筑工业化认识误区进行了分析总结,并在此基础上提出了相应的发展建议。

建筑工业化 现状调研 发展建议

1 我国建筑工业化发展回顾

1.1 我国建筑工业化发展的3个重要阶段

从建国初期至今,我国建筑工业化的发展经历了3个重要阶段(表1)。

1.2 政策与激励措施极大地推动了装配式建筑的发展

可以认为,2016年是中国的装配式建筑年,政策环境连续加码(表2)。

目前包括北京、上海在内的30多个省市均出台了针对装配式建筑的指导意见和相关配套激励措施,越来越多的市场主体加入到装配式建筑的建设大军中,新规划的建筑工业化产业园、新增的预制构件厂、新开工的装配式建筑层出不穷。

显然,政策环境的不断升级,已使装配式建筑成为建筑工业化的最佳载体。

2 我国建筑工业化体系现状调研

受中国房地产业协会委托,国家住宅与居住环境工程技术研究中心、中国建筑设计院有限公司牵头组织了《我国高层住宅工业化体系现状研究》课题研究。课题研究工作从2015年5月开始,依托国家住宅科技产业技术创新战略联盟以及国内大型企业,针对高层住宅建筑主体结构的工业化技术体系和制品产业链现状,开展全面调研,调研工作仍在持续进行中(国家住宅与居住环境工程技术研究中心,2016)。

2.1 装配式混凝土(PC)结构高层住宅建筑体系现状

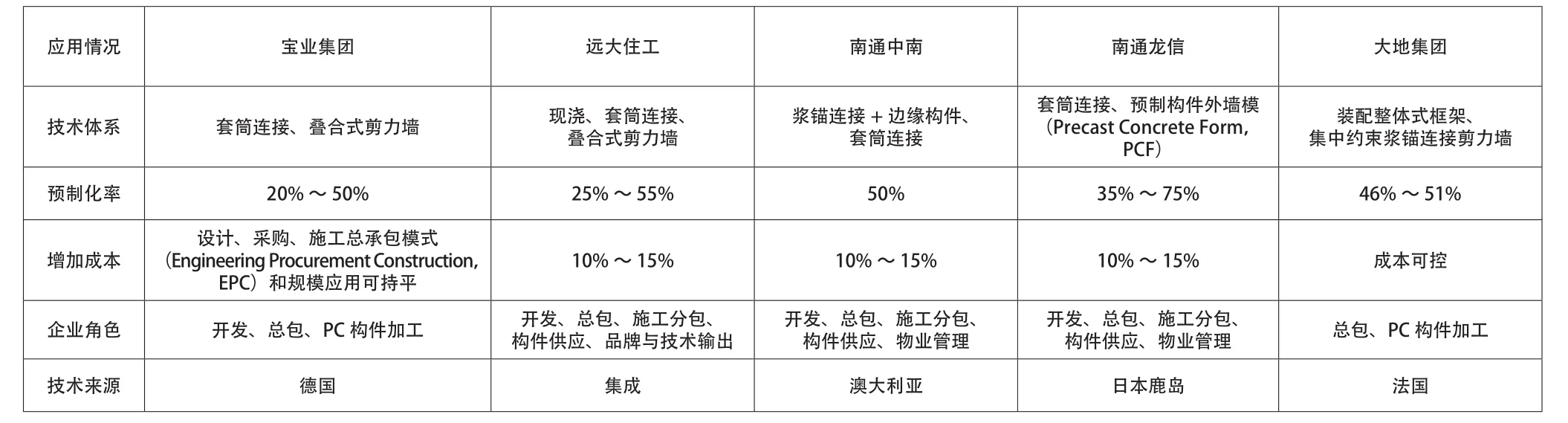

实地调研了宝业集团股份有限公司、远大住宅工业有限公司、南通中南商业发展有限公司、龙信建设集团有限公司、厦门建超建设工程有限公司、安徽宇辉新型建筑材料有限公司、大地工程开发集团等企业(表3)。调研的制品包括墙板、楼板、楼梯、空调板等构件。各企业的水平楼板均采用叠合板楼板技术,但竖向剪力墙的预制与竖向钢筋的连接方式有所不同。

统计表明,我国装配式混凝土结构体系技术主要源自日本、美国、澳大利亚、法国和台湾地区,采用引进消化与自主研发相结合的方式,以使其适应我国国情,因此出现了与企业相关的专用装配式混凝土结构体系。

对PC构件厂的调研表明,较大规模(占地约 20万m2)的PC构件厂满负荷运转,年产能可达4.5万~6万m3,而事实上,尚无一家PC构件企业能够实现满负荷生产,能达到标准生产线即年产3万m3的企业也不多。

构件生产企业是生产标准化、规格化制品的主体,只需对制品质量(包括规格尺寸和生产质量)负责,而我国构件企业依然面临开发企业对体系选择的影响和设计质量对生产的影响。

构件生产企业的主要产品是规格化的标准构件,实行“超市式售卖”是其理想状态。因此,构件生产企业正在积极加入或成立建筑工业化集团,通过开发、设计、生产和施工一条龙的模式,整合产业链和不同制品行业,形成工业化建筑体系。

对装配式混凝土结构体系的调研表明,由于装配式剪力墙结构体系在室内没有梁柱凸出,能满足人们的居住体验,因此获得了最广泛的应用,成为目前国内推广实施的装配式混凝土建筑中应用最多的结构体系,“等同现浇”是其主要的设计理念,但还存在以下4个问题。

(1)尽管不同企业技术体系间的差异不明显,但技术体系没有开放诚然限制了应用规模,增加了技术推广的成本;(2)为实现“等同现浇”,施工现场一般为预制和现浇两种施工模式交叉或平行开展,现场精度和工厂精度不匹配,现场作业质量难以达到预期水平;(3)建筑工业化以结构构件和围护构件的预制为主,没有形成系统的建筑体系;(4)技术工人严重短缺,现场施工质量尤其是竖向钢筋连接套筒灌浆和预制剪力墙座浆质量堪忧。

表1 我国建筑工业化发展经历的3个重要阶段

表2 2016年与装配式建筑相关的会议及文件

表3 被调研企业建筑工业化应用情况(高层住宅)

对开发企业的调研表明,在现行建设管理机制下,开发企业是推动建筑工业化发展的主体。目前,与传统现浇方式相比,一般装配式建筑的平均成本要增加10%~15%,降低了开发企业发展建筑工业化的主动性。除万科外,目前能够实施的企业大多数为开发与总包一体化的企业集团。

对设计企业的调研表明,设计企业是集成完善建筑工业化技术体系的主体,是工业化通用建筑体系和通用规格化产品研发的牵头单位。基于模数协调设计的标准化产品是实施建筑工业化的前提。中国建筑设计院有限公司及北京建谊建筑工程有限公司等企业已经开始系统化地进行工业化建筑体系研究,通过BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术的深度应用,实现住宅建设全产业链的数据链接。显然,建筑工业化语境下的标准化设计包括模数协调设计和标准化产品、通用建筑制品及其配套,并覆盖施工安装工艺和运营维护的标准化等各个层面。

目前许多项目采用EPC模式,成本相对降低,设计质量相对稳定。

对施工企业的调研表明,施工安装是实施建筑工业化的关键环节。建筑工业化项目中的一些关键步骤,例如预制构件安装和套筒灌浆,必须由专业的、经过培训的产业工人完成,这些条件大多数施工单位并不具备;此外,施工完成后,关键节点的质量检验也难以保证,无法确保灌浆的密实,存在安全隐患。

对政策层面的调研表明,政府是确定工业化通用建筑体系和制品体系、制定相关标准和市场规则的主体。但目前对于“预制化率”和“装配化率”指标的要求与建筑体系的要求不匹配,造成了“为工业化而工业化”现象。因此,制定系统配套的顶层发展规划、通用建筑体系和管理制度,成为了管理部门的核心命题。

2.2 钢结构工业化高层住宅建筑体系现状

实地调研了杭萧钢构股份有限公司、远大可建科技有限公司、威信广厦模块住宅工业有限公司、北京建谊建筑工程有限公司、天津大学、中国首钢集团、宝钢集团有限公司等企业和研究机构。

高层钢结构住宅室内露梁凸柱,采取毛坯房交房的项目给用户带来的居住体验较差,影响了钢结构住宅的发展。近年来,通过高层钢结构住宅的结构体系创新,采用钢管混凝土束剪力墙体系、异型钢管混凝土组合柱体系,并采取成品住房交付,提高了用户居住体验。

事实上,通过精细化设计和成品住房交付,能减少梁柱、支撑结构对家具布置的影响,提高室内空间使用效率和全生命周期的适应性。与装配式混凝土结构住宅相比,运输半径和运输成本对钢结构住宅的制约不大;另一方面;钢构件拆卸容易,回收利用率高,符合绿色建筑的发展要求。

制约钢结构住宅发展的主要因素包括:(1)缺乏建筑体系研发,还未形成工业化通用建筑体系及其配套制品体系;(2)成品住房交付还未成为社会共识;(3)与结构体系相比,制品体系发展相对滞后,尤其是外围护结构构造及其配套制品;(4)钢结构住宅墙体均为轻质墙体,隔声、隔震和防火等方面的直观感觉与人们习惯的实体承重墙不同,用户体验不佳。

2.3 工业化装修与建筑制品的现状

从目前装修行业的现状来讲,实现各类住宅的装修工业化面临着诸多的困难,主要表现为:

(1)住宅建筑设计与装修设计脱节,建筑标准化、模数化的推行不力。

(2)住宅制品质量不高,集成度低。

(3)开发商受短期现金流影响,不愿推行工业化装修甚至全装修。一是为了降低财务成本,虽然允许毛坯房作为商品进入流通和消费本就是我国住宅建设制度的“漏洞”;二是为了减少装修质量纠纷,工序的减少会相应减少供需双方的矛盾。

(4)住宅后期服务系统还未形成。全装修房的质量认定标准比较模糊,容易引发住户与开发商之间的各种纠纷。

(5)成品住房的建设理念还未成为社会共识。即使市场上有装饰装修一步到位的商品房,也会出现较多的二次装修和部分拆改现象。

建筑制品的使用是实现新型建筑工业化的基础,建筑的建造过程就是建筑制品技术应用集成的过程。建筑制品在工业化建筑中的应用现状不容乐观:制品标准化、通用化、系列化应用的程度低;建筑制品没有协调统一的模数,导致制品及其接口的种类不断增加;住宅建筑制品的接口设计亟待完善,这也是住宅使用过程中发生质量问题最多的部位。

2.4 现状调研的主要结论

(1)我国依然缺乏完整的技术路径规划和工业化通用建筑体系的顶层设计。工业化建筑体系的企业特征明显,影响了技术推广与构件销售,导致了“自产自销、定制生产”现象,制品生产企业产能严重浪费。

(2)建筑工业化全流程质量不匹配。装配式混凝土建筑的“等同现浇”设计还不能在施工中实现,存在极大的安全隐患;钢结构建筑日常防腐性能检测与维护的策略不清晰。

(3)具备规划设计、制品加工、安装施工能力的企业及集团公司在推动建筑工业化方面起到了决定性作用,但开发建设企业短期“现金流成本思维”严重影响了建筑工业化的发展速度。

3 我国建筑工业化的认识误区

深入的调研表明,我国建筑工业化的发展还存在许多认识方面的误区。

3.1 用结构的装配式思维研究装配式建筑

装配式建筑作为新型建筑工业化的抓手,面对的是建筑产品建造方式的转变。当前的现象是过分重视主体结构的装配化率,而装配式建筑体系是由市场自发形成的。从结构构件的通用化、安装工法的标准化及现场安装质量的稳定性来看,框架(包括混凝土和钢)都具有预制装配式的优势,而混凝土剪力墙和核心筒并不适宜采用装配式结构体系,尤其在我国广大的抗震设防地区。另一方面,我国钢结构建筑在住宅领域发展缓慢的原因之一就是没有形成建筑体系,钢结构优越的装配性能并不代表装配式建筑体系的装配性能,特别是毛坯房交付造成极差的居住体验,包括隔声隔震性能和防火防腐性能,通用建筑体系的重要性没有获得重视。

3.2 用传统的建筑设计施工模式实施装配式建筑

建筑工业化是以实现建筑性能和成品交付为目标,以模数化设计和工业化制品为基础,以系统集成和机械化施工为手段,实现建筑设计、制造、施工和运营的过程。先建筑设计、再构件拆分、后工厂预制的传统模式,无法实现主体结构、围护结构、内装和设备管线之间的集成和协同,不仅影响了装配式建筑质量和用户体验,也使得建筑制品企业成为了定制生产者,造成产能严重过剩。

3.3 将工厂化预制理解为建筑工业化

建筑制品规格化和接口标准化是建筑工业化的前提。建筑模数协调标准属于建筑工业化顶层设计的范畴,是设计、制造、施工和维护等全过程必须遵循的“语言”。只有在标准化设计的基础上,才能获得多样性的建筑产品。目前普遍存在的做法是将主体结构切分预制、现场组装,把现场浇筑混凝土的工作转移到工厂。于是,个性化设计的单体工程被强行切分、进行工厂预制,在工厂生产通用构件实际上变成了在工厂预制工程。强制性的预制率要求助长了这种错误的思维。

目前各地已经出台的发展装配式建筑的指导意见和相关配套政策中,普遍采用装配率指标来衡量建筑工业化水平,而且大多数是针对装配式混凝土制定的,导致了“为装配化而装配化”的现象。

建筑工业化是指在房屋建造的全过程中,以采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工和全过程的信息化管理为主要特征的工业化生产方式,是社会化的大生产。

3.4 工业化通用建筑体系未能获得广泛共识

目前我国装配式建筑中,在楼板和墙体中埋设管线的传统做法依然普遍存在。事实上,由于内装制品、设备管线与结构、墙体的寿命不同,这一做法给建筑全生命周期的使用和维护带来了很大的困难,严重影响了空间的可变性和功能的适应性,成为我国建筑短寿命的重要原因。国际成熟的SI体系是指将支撑体S(Skeleton)和填充体I(Infill)分离的建筑体系。支撑体作为成品建筑的骨架,除了普通意义上的主体承重结构外,还包括围护结构和公共管井等可保持长久不变的部分,强调的是耐久性;填充体是指成品建筑生命周期中可变的部分,包括隔墙和内部设备管线等,强调的是适应性。SI技术体系实现了耐久性与适应性的高度统一,而这种通用建筑体系至今未能获得社会各界的普遍共识,已经成为影响我国建筑工业化发展的顶层问题。

4 我国建筑工业化的发展建议

我国推广建筑工业化具有独特的政策环境和市场机制,发挥政府引导作用和市场主体地位对于我国建筑工业化的健康发展至关重要。

4.1 完善建筑工业化评价标准,推行通用建筑体系

提高工程质量和生产效率、减少人工和垃圾排放是发展建筑工业化的初衷。装配式建筑的“预制化率”和“装配化率”评价指标应与工业化通用建筑体系匹配,走出装配化就是建筑工业化的误区。建筑制品规格化和设备系统集成化是建筑工业化的重要组成部分,统一制品规格及其接口标准也是建筑工业化的重要工作。商品混凝土技术、现代模板技术、免模板技术、预制钢筋成品技术、干式施工技术、整体厨卫技术、一体化围护墙体技术都是建筑工业化技术。国家应在顶层规划层面推行通用建筑体系,建立基于规格化的建筑制品目录,对建筑层高、楼梯、门窗和整体卫浴等尺寸强制采用优先尺寸系列,统一接口标准,促进规格化建筑制品的生产和流通。

4.2 采用适宜的装配式结构,提高装配式建筑质量

对于装配式混凝土剪力墙结构体系而言,由于预制与现浇两种工艺并存,降低了现场生产效率,且现场施工质量与构件预制质量不匹配,不能满足“等同现浇”的设计要求,因此不宜采用。同样,由于钢管束剪力墙建筑体系未能发挥钢结构大跨度的优势,也不是最优的装配式结构。从耐久性与适应性的角度来看,我国应发展装配式框架结构,并通过成品住房交付方式提高用户体验。

4.3 重视装配式建筑的运行维护,提高建筑使用寿命

需要重视的问题还包括使用过程中钢构件的防火、防腐性能和建筑制品的更新维护。BIM技术不能仅仅作为三维建模工具,而更应作为实现集成设计、智能制造、虚拟建造和智慧运营的基本工具。因此需要在国家层面推广建筑产品说明书制度,建立基于BIM技术的产品信息溯源体系和产品数据库。对装配式住宅,强制推行住宅支撑体与填充体分离技术,完善装配式装修制品体系,提高业主的居住体验和住宅的实际使用寿命。

4.4 强制推行成品住房交付方式,建立建筑产品责任人制度

推行成品住房交付方式,建立适应企业主体地位的管理机制,实现建筑产品单一责任主体负责制,提供专业化的维修服务,通过市场机制提高成品建筑质量。

4.5 加强正确的市场导向,避免新的产能过剩

建筑工业化的实现不是一蹴而就的,需要发挥市场的资源配置作用,制定切实可行的推进计划和发展目标,避免新的产能过剩,以实现建筑业生产方式和增长方式的根本转变。

[1] 国家住宅与居住环境工程技术研究中心,中国建筑设计院有限公司. 我国高层住宅工业化体系现状研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.

2017-03-14

THINKING ON THE DEVELOPMENT STATUS QUO OF BUILDING INDUSTRIALIZATION IN CHINA

The article reviews the development of building industrialization and related policies in China, describes the status quo of building industrialization system in recent years. On the basis of summarizing the misunderstanding of building industrialization, the development suggestions are put forward.

Building Industrialization, the Status Quo Research, Development Suggestions

仲继寿,国家住宅与居住环境工程技术研究中心主任,中国建筑设计院有限公司副总建筑师