红色基因引领绿色创新

2017-06-30张万武

张万武

编者按:贵州省遵义市历史悠久,文化底蕴深厚。“遵义会议”是我党生死攸关的转折点,并为我党留下了宝贵的精神财富。在新的历史时期,作为遵义市主城区的红花岗区,传承红色基因,弘扬“遵义会议”精神,在区委、区政府的坚强领导下,坚持保生态、促发展理念,深入实施主基调主战略,积极适应经济发展新常态,实现社会经济健康持续发展,率先在全市建成全面小康社会,开启了基本现代化建设的新征程。红花岗区以丰富的实践和取得的成就践行“遵义会议”精神,对传承红色基因、指导经济社会建设具有重要意义。

近年来,贵州省遵义市红花岗区经济社会发展取得令人瞩目的成就,五年经济平均增速达到17%,高于全国、高于西部、高于全省的平均水平,成为西部内陆地区的小康建设达标县。

“取得这样的成绩,得益于老区人民大力弘扬遵义会议精神的红色基因,在区委、区政府的坚强领导下,牢牢守住发展和生态两条底线,坚持以党建为引领、以脱贫攻坚为统揽、以经济总量翻番为目标,实现了跨越式发展,率先实现了全面小康。”2017年5月16日,遵义市红花岗区钟正萌区长在接受《中国经济信息》记者采访时表示。

按下快进键,跑出加速度——推动改革创新促进转型发展

遵义市红花岗区坚持创新驱动发展理念,努力建设内陆地区对外开放平台,着力优化产业结构,积极打造高新产业集聚,促进经济转型升级。2016年规模以上工业增加值完成88亿元,比五年前净增58亿元。社会消费品零售总额超过200亿元,始终保持全市第一,获批全省现代服务业发展示范区。农业增加值实现16亿元,是五年前的2倍。

用创新的理念抓住发展的机遇。红花岗区积极推动以大数据为引领的传统工业创新升级,通过探索生态产业化模式来推动大旅游、大健康产业的转型发展,主动抢抓国家创新型城市建设机遇,推进“产学研”结合,打造一批产业平台、创新平台、众创空间,建设“活力红花岗”。建立财政科技投入稳定增长机制,积极实施人才引进计划,创新人才培养、评价、激励机制。充分发挥企业主体作用,促进创新要素向企业集聚,形成一批拥有自主知识产权和核心竞争力的创新骨干企业。

用开放的心态建设发展的平台。以申报和建设国家级高新技术产业开发区为目标,打造各类开放平台,建设高新产业集聚区。加快高新技术产业开发区建设,营造良好的投资环境,提升吸附能力。认真抓好软环境建设,营造公平公正的投资环境。坚持“非禁即入”、“非禁即许”原则,成立专门工作机构,研究制定促进民营经济发展优惠政策,推进民营经济大发展。积极实施供给侧结构性改革,千方百计降低企业在用地、融资等方面的成本,提升企业市场竞争力。加快上海星动力遵义红星科创园、中关村留学生创业园遵义分园等招商平台建设,形成“政府+平台+资本”的招商新模式。大力“筑巢引凤”,积极融入“一带一路”,放眼欧美,紧盯日韩东南亚,承接好长江经济带、珠三角经济带产业转移,积极参与成渝地区产业分工,努力建设“开放红花岗”。

用优惠的政策打造发展的环境。在加快开放平台建设的基础上,建立产业引导、创业引导等各类基金,采取入股、资金奖励等方式扶持企业上市、入规。培育和引进具有引领性的龙头企业,带动关联性企业入驻,实现产业集聚发展,确保建成5个百亿元以上的产业园区。提升改造坪桥新材料基地,做优铝、钛、锰材料工业,延长产业链条,实现年产值400亿元以上。率先在全省建成集医药医疗、康体养生、养老服务于一体的大健康新医药产业园,实现年产值600亿元以上。重点支持新能源研究院加速发展,形成产研战略联盟,确保遵义新能源汽车产业基地实现10万辆整车下线,实现年产值500亿元以上。大力推进电子信息产业发展,实现年产值500亿元以上。建成中野绿智创客小镇,实现年产值100亿元以上。

用合理的布局优化发展的结构。遵义市红花岗区着力产业的布局和优化,并进行全面的转型升级。

大力发展新型工业。不断完善园区水电路气房等基础设施,为项目落地和企业发展提供保障。加快培育高端制造、电子信息、大健康新医药等主导产业,为创建国家级高新技术产业开发区奠定坚实基础。推动新能源电动汽车产业做大做强,打造新能源产业基地。启动中野绿智创客小镇和碧云峰大健康产业园(一期)建设,推进医药健康产业园企业建成投产和通过GMP认证。加快贵州钢绳、赛德水泥等企业异地搬迁技改和13万吨铝深加工、坪桥工业垃圾循环利用热电站项目建设步伐。

大力发展城市服务业。出台扶持现代服务业发展的政策,促进商贸企业做大做强。依托城市棚户区改造,打造一批商务楼宇,积极引进金融后台、文化创意、研发设计、服务外包等业态,加快建设电子商务、创业孵化器等主题楼宇和楼宇群,2016年全年新增楼宇企业100家。大力支持遵义国际商贸城、新雪域等市场发展,促进城区传统商业向新兴市场转移。加快推进红星美凯龙家居生活馆、电子商务城、遵义游乐园、东欣城市综合体、星力时尚消费街区等建设,建成万里湘江沿河特色商业街区,培育一批新的消费增长点。大力发展金融、咨询信息等现代生产性服务业。积极发展家政服务、健康养老等生活性服务业。

大力发展特色农业。依托西部三镇生态资源优势,着力发展绿色果蔬和生态休闲两大主导产业。金鼎山镇做好康养文化和果蔬种植两篇文章,完成黔北生态镇建设,发展以葡萄、草莓、蓝莓、猕猴桃为主的鲜果基地,新增1万亩特色果蔬,着力打造“文化古镇·果蔬之乡”。巷口镇大力发展花卉种植,建设1000亩兰花和紫薇基地;开展大棚和林下种植,建设1000亩食用菌基地,着力打造“花谷果巷·山珍之乡”。海龙镇发展以1000亩优质贡米、2000亩水晶葡萄為主的特色农产品基地,改造提升海龙温泉酒店,加快海龙土司园提档升级,以500亩菊花园、红豆杉种植园为示范点,建成3—5个生态庄园,着力打造“生态庄园·特色小镇”。

既要青山绿水,又要金山银山——发挥资源优势打造生态文明

“绿水青山,就是金山银山。”

5月16日,遵义市红花岗区钟正萌区长在接受《中国经济信息》记者采访时表示:“红花岗区在发展中守牢生态底线,是站在国家战略的高度,站在认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神的高度,以及习总书记在贵州考察时的队贵州发展的指示精神,按照省市的要求,要认真完成的一项重要任务。我们红花岗区要按照创建全省、全国生态文明建设示范区的目标,来抓好十三五期间的生态文明建设的工作。”

近年来,红花岗区积极发挥绿色资源优势,深入推进生态文明试验区建设,筑牢生态屏障,倡导绿色生活,完善环保机制,推动生态文明与经济社会深度融合发展。

如何在保证经济快速发展的基础上守牢生态底线?钟正萌告诉记者:多彩贵州,拒绝污染;红色遵义,拒绝污染;发展红花岗,拒绝污染。我们宁愿要绿水青山,也不走先污染后治理的老路。这就是我们的发展观。

红花岗区的具体做法就是把产业放到生态文明建设中,建立“产业生态化”发展模式。

在贵州、遵义、红花岗最贵的是“两口气”:空气和气候。有了好的生态才能为未来发展提供了不可复制的空间,生态可以变成产业。如果环境污染了,环境承载能力达到了极限,不管是农业、工业还是休闲旅游的服务业,承载项目的能力也就没有了。在过去的招商引资过程中,红花岗区也曾经遇到一些困惑,项目落地之后,就会带来GDP、带来税收、解决就业,对环境影响方面考虑得少一些,不利于红花岗区的科学持续发展。

近年来,红花岗区积极探索和践行“产业生态化”发展模式,认真研究和落实国家的产业政策,坚决不要带污染的GDP,坚决不以污染环境为代价来换取GDP。通过生态产业化”,把绿水青山变成了金山银山。

红花岗区不断加强生态文明建设。落实“环境保护第一要求”,实施大气、水、土壤污染防治行动计划,强化生态红线保护和环境污染防治“两个问责”,以零容忍态度严厉打击环境违法行为,牢牢守住山青、天蓝、水清、地洁的生态底线,打造“绿色红花岗”。强化大气污染防治,确保空气质量优良率提高到98%以上。加强湘江河、忠庄河、洛江河、喇叭河流域地表水环境治理。实施月月造林、封山育林、退耕还林、水土流失治理工程,新增绿化造林6万亩,确保森林覆盖率提高到50%以上。全面治理农村面源污染,确保实现农村生活垃圾、生活污水收集处理全覆盖。强化环境准入和环境标准硬约束,发展壮大节能环保产业,从严控制高耗能、高排放行业发展。开展“地球一小时”、“世界环境日”等活动,增强全社会节能环保意识,推广使用清洁能源交通工具,多方面倡导绿色低碳新风尚。

红花岗区着力改善生态环境。以巩固国家环保模范城市创建成果、建设生态文明试验区和国家园林城市复检为抓手,推进造林绿化和封山育林,建设绿色屏障。完成2600亩退耕还林、500亩人工造林、400亩小康寨绿化任务。加强石漠化、地质灾害和水土流失治理。完成海龙湖生态景观建设工程,完善西部三镇生态保护设施,建成新华大沟水库,启动岩底、寨上、雷庆沟水库建设,实施洛江河、喇叭河河池水体景观工程。加强排污权出让管理,完善环境资源有偿使用制度。抓好高能耗、高污染企业节能减排工作,淘汰落后产能。实施农村面源污染治理和生活垃圾收集全覆盖工程,完成西部三镇垃圾中转站、污水处理系统建设。加强空气污染治理,严格管控秸秆、垃圾焚烧等行为,深入开展建筑工地和道路扬尘、机动车尾气排放综合整治。

目前,红花岗区大力实施绿化造林工作和饮用水源综合保护工程,七个镇获省级生态镇称号,空气质量优良率大幅提高,集中式饮用水源水质100%稳定达标。实施遵义纪念公园改造,完成湘江河景观整治和遵义南收费站等5个园林绿化景观工程,建成4个湿地公园和5个滨河游园。打造“四在农家·美丽乡村”升级版,创建了高坊、金川两个市级示范点和七个区级示范点。加快全省第一批节水型社会创建重点县建设,投入2亿元,实施了一批中小河流治理、水土保持、五小水利、农村饮水等水利工程,解决了农村6.8万人饮水安全问题。

同时,红花岗区还加快生态康养文化产业集聚区建设。充分发挥西部三镇生态资源优势,贯彻“生态+”理念,统一规划,分步推进,紧紧围绕“山水镇栈路产”六要素,把西部三镇打造成为全省一流、全国领先的全景域生态康养文化产业集聚区。推进山体景观建设,建成西部三镇“七大山体运动公园”。实施“水利倍增计划”,新建4座水库,抓好海龙水库、红岩水库生态景观建设,打造洛江河、喇叭河河池水体景观。推进特色集镇建设,打造金鼎山“文化古镇·果蔬之乡”、巷口“花谷果巷·山珍之乡”、海龙“生态庄园·特色小镇”。依托生态景观,集中布局一批生态庄园、特色客栈,实现一村一品、一村一栈。实施365公里生态路建设,形成生态公路、自行车赛道、步行道相互补充的道路网络。引进培育一批优质生态农业、健康养生、文化产业项目,打造集绿色生态、医疗康养、文创交流等为特色的产业体系。

城乡统筹,扶贫攻坚——结合当地实际提速小康步伐

遵义市红花岗区委区政府按照党中央的决策部署,认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和治国理政新思路、新战略、新理念的要求,始终把脱贫攻坚作为第一民生的重要工作。在运用大数据建档立卡、落实责任制干部帮扶、开辟创业路脱贫致富的基础上,结合红花岗区的实际情况,采取有针对性的措施进行城乡统筹、综合治理,真正把脱贫攻坚工作落到实处。

据红花岗区钟正萌区长介绍:“红花岗区是西部内陆地区,也是遵义市的中心城区,脱贫攻坚工作具有自身的一些特点。只有根据不同的特点采取不同的方法才能取得好的效果。”

第一個不同是城市与农村的不同。红花岗区因为是遵义市的中心城区,如果把脱贫攻坚狭义地理解为农村的脱贫攻坚是不够的,这里既有农村,也有城市。

从农村这个板块来讲,红花岗区的农村贫困人口相对较少,他们拥有一定的生产资料,例如土地、房屋等,所以脱贫重点工作主要放在建档立卡、精准帮扶上,区委区政府和乡镇的干部基本都有帮扶对象,做到责任到村、帮扶到人,目标是做到贫困村全部出列和农村贫困人口全部脱贫,稳定实现扶贫对象“两不愁、三保障”(农村贫困人口吵愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、住房安全有保障),条件成熟的实现“三变”(资源变资产、资金变股金、农民变股民)。

从城市这个板块来讲,红花岗区的部分城区居民因为在城市改造、工业转型过程中成为“干居民”,他们没有生产资料,缺少经济来源,相对于农村贫困户来讲生活更为困难。所以,红花岗区提出了城乡同步、城乡同策、城乡同力的“三同”思路,对城区“干居民”进行精准识别、精准帮扶,党委政府重点在技能培训、创业就业上下足功夫。

第二个不同是西部内陆与东部沿海的不同。2015年,红花岗区在贵州省率先实现全面小康了,但是西部内陆的小康是低水平的小康,与发达地区相比还有不小的差距。虽然这几年红花岗区的经济发展速度高于全国平均增速,但小康的质量还有待提高,在贫困人口乃至全国人群的收入提高、生活改善上还要努力。

第三个不同是重点扶贫与普惠民生的不同。红花岗区通过采取各种有效措施,使贫困地区与贫困人口的脱困工作有了明显改观,生活水平有了明显改善,但在普惠民生存在差距。

据钟正萌区长介绍,经济的发展是为了实现共享,共享的体现,我们的理解主要体现在民生事业建设方面。近几年,红花岗区按照中央省市部署以及市民的需求,大力推进民生改善、提供民生服务。加大城市功能配套、公共服务配套力度,按照公共服务的标准加大加快投入,迅速补齐短板,来实现教育、医疗、社会保障、就业、创业等基本的民生保障,逐步解决上学难、上学贵,看病难、看病贵,创业难、就业难等实际问题,增强广大城乡居民的获得感。

红花岗区在脱贫攻坚工作中,全面增强社会保障,确保2019年实现贫困村全部出列和农村贫困人口全部脱贫,稳定实现扶贫对象“两不愁、三保障”。实施城市贫困人口脱贫攻坚计划,将城市贫困人口纳入精准脱贫范围,力争用3年时间基本完成城市困难人口脱困任务。以基本公共服务均等化为目标,逐步建立“覆盖城乡、设施完善、功能齐全、管理有效”的社会保障服务体系。加強创业就业服务,大力开展创业就业培训,城镇新增就业15万人以上。统筹开展社会保险工作,继续扩大社会征缴面,全面实现应保尽保,全面推进被征地农民养老保险工作。健全最低生活保障标准动态调整机制,加强自然灾害救助和临时救助工作,实现特殊困难人群帮扶救助全覆盖。加强养老和托幼服务体系建设,落实留守儿童、留守妇女、空巢老人、流动人口关爱措施。积极做好优抚安置工作,加大复员军人、伤残军人等优抚对象的补助。

红花岗区在脱贫攻坚工作中,着力推进民生改善。进一步加大脱贫资金投入力度,落实工作责任制。今年计划搬迁农村贫困群众88户256人,实现2000名贫困人口脱贫,以社区为单位,建立城市贫困人口信息台账,精准帮扶政策,完善帮扶机制,实现4500名城市贫困人口脱困。新增城镇就业2.95万人,完成职业培训1770人以上。完成城区和农村学校提升工程(一期),新建幼儿园7所。建设2所综合医院,改建2所乡镇卫生院,完成6个社区卫生服务中心标准化建设。加快解决政府性工程遗留问题,建设40万平方米还房。完成金鼎山、海龙、巷口集镇供水改造工程。完成建制村100公里道路硬化。完成中心城区100条社区排污沟改造(三期)。完成城区32个农贸市场专项整治。

传承红色基因,讲好遵义故事——弘扬遵义精神建设文化高地

2015年6月16日至18日,习近平总书记在贵州调研时作出重要指示:“传承红色基因,讲好遵义故事。”

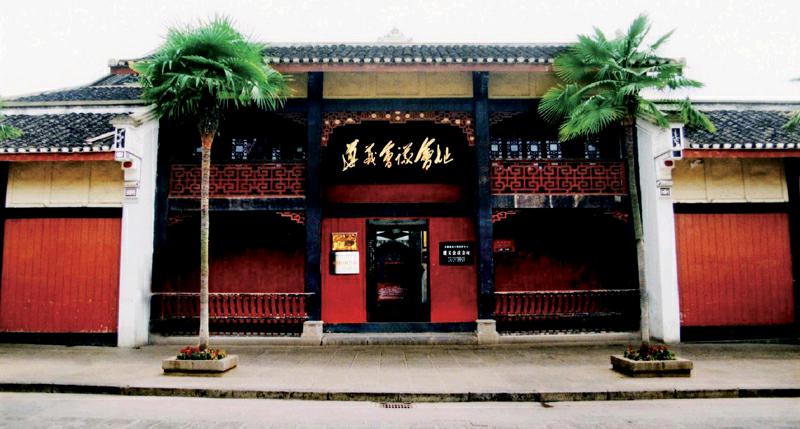

据红花岗区钟正萌区长介绍,红花岗区是老遵义市,是当时遵义市唯一的城区,包括遵义会议会址、红军总政治部旧址、毛主席住居等以遵义会议为代表的红色文化都在红花岗区,所以传承和弘扬伟大的长征精神和遵义会议精神,是红花岗人义不容辞的责任和义务。近年来,红花岗区紧紧围绕红色文化,不断挖掘红色文化内涵,培育红色文化产业,建设红色文化高地,增强文化自信,为红花岗区经济社会发展提供源源不断的文化思想动力。

“遵义会议”是我党生死攸关的转折点,并为我党留下了宝贵的精神财富。在新的历史时期,作为遵义市主城区的红花岗区,传承红色基因,弘扬“遵义会议”精神,在区委、区政府的坚强领导下,坚持保生态、促发展理念,深入实施主基调主战略,积极适应经济发展新常态,实现社会经济健康持续发展,率先在全市建成全面小康社会,开启了基本现代化建设的新征程。

心中有信仰,脚下有力量。红色传承是思想和灵魂洗礼,是理想信念和革命意志的一脉相承。红花岗人始终把传承红色文化作为使命担当,坚守共产党人的精神家园,不断健全红色传承体系,坚持继承和发扬革命传统和优良作风,大力弘扬伟大的长征精神和遵义会议精神,红色文化蔚然成风,红色基因根植黔北,红色圣地璀璨夺目,遵义这座红色之城、英雄之城、历史文化名城的知名度和影响力进一步提升。社会主义核心价值观深入践行,群众性精神文明创建活动深入开展,文化事业繁荣发展,“遵道行义·自强不息”城市精神更加彰显。依托各级教育平台,深入开展党的优良传统教育和理想信念教育,在缅怀革命先烈中感悟崇高,在追寻党的奋斗足迹中激发斗志,切实增强广大党员干部红色文化自信,把红花岗区打造成为红色文化传承的精神高地。

近年来,红花岗区坚持改革创新实现跨越式发展离不开遵义红色文化的引领。兼容并包的开放文化是推动大开放的活力源泉。红花岗区充分发挥红色文化的思想引领、文化感召和精神激励作用,引导全民树立开放胸襟和包容胸怀,营造“人人都是开放形象、处处都是开放环境”的良好氛围。大力倡导“鼓励创新、宽容失败”“尊重知识、尊重创造”的创新文化,让创新创造蔚然成风,让开放活力涌动如潮。

贫攻坚作为传承红色基因的主战场,红花岗区委区政府带领广大群众发扬自力更生、艰苦奋斗的光荣传统,争当红色文化的传承者和践行者,让红色文化引领社会风尚,让红色基因代代相传,让红色信仰血脉永续。

红花岗区依托“红色”优势,大力推进红色文化旅游,接待游客数量持续增长,旅游收入不断提高。实施《红色文化传承保护与开发规划》,配合抓好遵义会议会址申报5A级景区工作,启动红色政权纪念馆等红色旅游项目建设,进一步完善了红色文化纪念体系。深度挖掘土司文化、佛教文化、地方文化,整合金鼎山、海龙土司遗址等资源优势,打造一批特色文化高端旅游项目。

注重健全公共文化服务体系,积极培育壮大文化产业,开发具有地方特色的文化产品,抓好图书馆建设和文化馆升级改造,建设各镇文化体育中心。兴建小型综合体育场馆,建成一批市民健身中心、山体运动公园和户外运动精品路线,广泛开展群众喜闻乐见、踊跃参与的文化体育活动,全区人均体育场地面积超过1.5平方米,经常参加体育锻炼人口比例提高到45%以上,真正让红花岗“动”了起来。