“大众创业、万众创新”时代我们需要怎样的教育培养目标

2017-06-29周彦

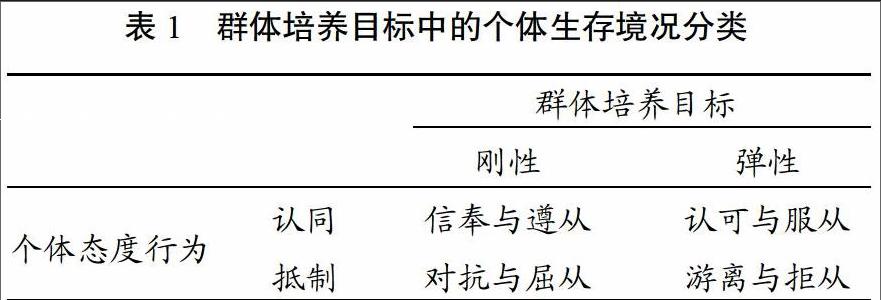

周彦

摘 要:“大众创业、万众创新”时代呼唤面向每一个人的创新教育,因此必须正视教育培养目标的“个体维度”。因为忽视个体维度的“全体认同式”教育培养目标,不仅没有理论上的合法性,也缺乏实践中的可行性。从形式社会学的角度来看,个体的态度行为与群体培养目标的共同作用决定了个体的四种生存状态:“信奉与遵从”、“认可与服从”、“对抗与屈从”、“游离与拒从”。其中,“认可与服从”最有利于创新精神的培养。因此教育培养目标在实践中的达成,一要尊重群体中的个体利益,二要对少数“受伤害者”给予精神补偿,三要尽量保持非底线目标的弹性与开放。如此才能改善既有的教育土壤,孕育出具有创新精神的个体,使教育更好地服务于“大众创业、万众创新”这一强国之策的推进。

关键词:大众创业;万众创新;培养目标;形式社会学

中图分类号:G521 文献标识码:A 文章编号:1671-6124(2017)03-0045-06

很长时期以来,教育的培养目标一直定位在“培养少数创新人才”的层面,这是与对创新人才的需求并不旺盛的大工业生产相匹配的创新教育思路。可是当我们进入信息社会,进入到一个创新能力与民族发展高度相关的时代,“培养少数创新人才”的目标显然已不能满足要求。面对这样的挑战,2015年国务院颁布了《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》[国发(2015)32号]。“意见”明确提出,“推进大众创业、万众创新,是发展的动力之源,也是富民之道、公平之计、强国之策”,是“促进社会纵向流动、公平正义的重大举措”。这其中既有对创新精神一以贯之的鼓励,也有战略重心的转移——创新精神成为对大众(而非少数“精英”)的期待。这对教育的影响巨大。面向每一个人(至少是绝大多数人)的创新教育,必须在培养目标中加入“个体”维度的考量,剖析“全体认同式”教育培养目标对个体创新精神培养的束缚,以及个体在教育群体中的生存境况,从而针对暴露出的问题寻找相应的对策。

一、教育培养目标的“个体维度”概述

教育培养目标是对教育目的的具体化,而教育目的“是一定社会培养人的总要求”,“是教育工作的出发点和最终目标,也是制定教育目标、确定教育内容、选择教育方法、评价教育效果的根本依据” [1 ]。因此,培养目标表达的就是具体化的目标要求和评价依据,既有上位的国家层面的培养目标,也有依据上位目标所拟定的不同层面的下位的培養目标。前者如《中华人民共和国义务教育法(2015年修正)》中明确规定的:“义务教育必须……使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。”后者如各地区、各学科、各学段甚至各学校,在此规定的基础上所进行的个性化表述。后者必须基于前者之上,不能与之相违背。

毫无疑问,目标本身是有价值取向的(包括政治、经济、文化等各方面)。当我们对之进行比较社会学这类关涉价值的研究时,这种取向本身就值得深入分析。它的目的是反思目标价值的合理性,寻找更为合适的价值目标。但当我们对之进行形式社会学这种无涉价值的研究时①,这一目标作何表述、价值几何就可以撇在一边,暂且不论,而只审视“培养目标”与对象之间的形式化关系。

那么,培养目标指向哪里呢?无疑是特定的受教育者群体。但“目标”与“群体”却并非这一问题结构的全部构成,因为群体又由个体组成。2013年3月17日,习近平主席在第十二届全国人民代表大会第一次会议上讲话时强调,中国梦归根到底是人民的梦,必须紧紧依靠人民来实现,必须不断为人民造福 [2 ]。国家梦连着个人梦,个人梦连着国家梦。“个人”追逐自己的梦想,本身就是构成“中国梦”的一块块基石。在这里“中国梦”就是一个简略表达的群体目标,它需要被不断充实和完善;“个人梦”表征的就是个体目标,无数的个体目标是群体目标达成的“基石”。由此可见,教育培养目标的问题只有包括了“个人”的维度,才相对完整。

据此看来,在制定培养目标的时候,在实施教育的过程中努力接近培养目标的时候,在阶段性评估教育结果是否达成培养目标的时候,我们都无法只着眼“目标”本身这单一的维度,必须将这一问题加以整体考虑。本文对这一问题的讨论,只针对制度化教育的培养目标而言,重点关注学校和班级层面日常可感的形式化“目标”,以此为切入口展开论述,因为讨论包容所有层面的目标问题是笔者力所不及的,某种程度上也是不可能的。

确立了教育培养目标的个体维度之价值以后,我们有必要重新审视教育场域中个体、群体与培养目标的关系:我们的教育在实现目标的过程中有没有把绝大多数的“个体”导向对创新的热衷与追求?有没有阻碍创业品质的形成和创新热情的生长?有没有培育好服务创新的土壤?此等问题都亟待反思。因为我们今日不断遭遇的现实是,在市场经济大潮中涌现出的一批创业精英,包括摘取诺奖的著名文学家(他们无疑是“大众创业、万众创新”的代表者),当初都没有在既有的教育制度中获得成功,甚至无法融入其中,继而分道扬镳。“假如莫言读完了高中大学他还能否获得诺奖”这样的提问虽没有现实基础,但对现实的教育实践却是严重的挑战(类似柏拉图的理想政治国度对所有时代政治制度的挑战一样)。我们在落实教育培养目标的过程中,有没有为创新、个性、批判、反思、否定留下精神空间?有没有鼓励思想与精神的自由生长?如果不能重新审视教育的培养目标以及受教育者群体与个体之间复杂的关系,继续沿用多年以来在工业化管理意义上“行之有效”的培养思路,就会在不经意之间,在觉得理所应当之间,在善意的“启发诱导”之中,损害“大众创业”的土壤,阻挠“万众创新”的实现。

二、忽视“个体维度”的教育培养目标为何难以达成

站在个体维度考察过往的教育培养目标能够发现,长久以来我们面对教育培养目标的要求所能做的,就是在教育实践中,不断地通过语言、仪式、活动等多种途径,对“全体成员”施加影响(几乎不允许有例外),力图使其在掌握知识的同时,从“内心认同”这一目标,以此来求得培养目标的达成。可是从现实的层面上看,“全体成员”“发自内心认同”的目标并没有实现,不仅出现了反教育、反体制的极端个例(比如马加爵、药家鑫、林森浩的悲剧),即使大多数的“合格毕业生”也远没有达到培养目标的要求。那么我们不禁要问,如此这般地去实现教育培养目标,有充分的理由吗?

这里首先凸显的是教育培养目标的合法性问题②。从社会学视角来看,教育培养目标是以一定的知识作为设定依据的,而能够设定培养目标的知识是多种多样的,其中的某些价值、知识、措施被教育的主体人群(支配阶层、教育行政、课程专家)所选中,而成为一种标准性知识。而一种知识如若成了标准,它将在知识生态圈中拥有最高的权力和地位。“什么知识最有价值”,值得教授、必须教授,什么知识没有价值,不宜宣扬、禁止传播,都由这个标准裁定。这就是目标的导向性,甚至是霸权性。它所要达成的是普遍性,即需要受教育者群体普遍认同。可是,这种普遍性在社会学视野中是十分可疑的。因为知识都有其特定的人群属性,服务于特定的阶层和群体,其所具有的普遍性根据都是这个知识背后的人群所自我宣称“自我定义”的 [3 ]。

将来自由特定群体的知识所支撑的教育培养目标普遍化为全体受教育者的学习目标,会带来无法回避的问题。第一,从目标本身来看,既然你的普遍性只是自我宣称而获得,那么为什么被舍弃的其他特殊性目标(比如“我们的目标”“他们的目标”)就只能是“非法的”或“不合理的”呢?我们无论在学校还是家庭中教育孩子,听到最多的就是来自孩子的抵抗性质疑:“凭什么我非得如此这般呢?”这其实就暗含了对合法性的挑战。因为普遍性是以舍弃特殊性为前提的,而对特殊性的舍弃,必定遭到其所屬群体的反诘与抵制。第二,从受教育者群体来看,每个人拥有的认识能力往往有着无法抹平的差异,这种差异在个体结成班级时,相对于教育培养目标而言是先在因素(不是时间上的在先而是逻辑上的先在)。当构成群体的人数上了一定规模,想要对教育培养目标拥有高度的共识,是很困难的。因为一个人对某一问题的认识和判断,都是基于他的智商(不可避免会有先天差异)、生活阅历(绝无可能相同的生活史)、思维方式(不同向度的广度与深度)等,这些差异会使得他们对学习目标有不同的判断,不同的理解方向,从而导致不同的接受程度。即使都认同某一目标,也可以做出千差万别的解释。因此,教育培养目标所期望的“影响全体”是否能够达成,就成了问题。

那么,撇开对全体要求的正当性不谈,在部分认同教育培养目标的学生中,有可能“发自内心地认同”吗?他们有可能从内心里,充满真诚、毫无批判、毫不怀疑地认同某一种教育培养目标并付诸实际行动吗?从现实的观察来看,只有“极端的、原教旨主义色彩很浓的组织”(吴康宁语)中才存在这种程度的目标认同。这种群体中的成员全身心地投入到群体目标的实现过程中,他们为着目标为着信仰做出了巨大的牺牲,即使要献出个体生命也毫不畏惧③。近些年日益猖獗的“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”(ISIS)策动的各种“独狼式”的自杀式恐怖袭击,都是以袭击者的生命去实现他们心中所谓的那个“共同目标”(一种更具组织化的群体目标)。这样的情况还在哪儿存在呢?除了这样极其少数的情况,在现实的考察中的确很难再找到类似案例。为什么内心的共同认定很难呢?这在“个体维度”中可以找到解释。

一方面,对于内心认定的目标,个体往往要让渡自己的利益,甚至是不同程度的牺牲。“认定”本身就有“落子无悔”之意。你既然认定了某一种价值,那么就等于为自己选择了一把丈量行动的标尺。凡是符合这一标尺的价值才值得追求,凡是符合这一标尺的行为才值得提倡,而所有不符合者,无论多么符合我(或者你或者他)的个人期望,也是必须放弃的。可是放弃利益往往是无比艰难的。李克强总理在谈到改革进入攻坚期时说,现在触动利益往往比触及灵魂还难 [4 ]。这就可以看出,让渡利益有多么艰难,共同认定就有多么不易。

另一方面,即使个体不顾一切地放弃了利益去追求目标,也是难以为继的。因为支撑内心狂热认定的基础,往往不是理性而是激情。激情虽是一个心理学概念,但其产生却往往也有社会的缘由,比如群体的信仰受到威胁,重大社会事件的刺激等,都会引发个体的激情。而激情对个体行为的影响主要有几个方面:一是激情有强烈的力量,激情是“一种强烈的、暴风雨般的”情绪状态,有“激动性”与“冲动性”;二是激情具有强烈的指向性,它是奔着一个特定的目标去的;三是激情的发作较为短促,冲动容易弱化 [5 ]。由此可见,之所以“毫无保留地认定群体目标”这种情况在生活中是极端的、少数的,就是因为激情不可能是常态,它是“外界超强刺激使大脑皮层对皮下中枢的抑制减弱甚至解除,使情绪中枢强烈兴奋的结果”。情绪的兴奋就会压抑理性,使得处于这一状态下的个人不太容易去“瞻前顾后”“患得患失”。相反,处于激情中的个体,内心是沸腾的,目标往往是排他的,是不可调和、不愿妥协、不能半途而废的。而这种不顾一切的状态,常人是很难进入,更是难以保持的。

假如我们再后退一步,撇开牺牲个人利益和激情状态维持的困难不论,我们的教育就奇迹般地培养出了一大批发自内心认同既有教育培养目标的学生来。他们无比坚定地践行着某种价值体系,不予反思,不加批判。那紧接着就要面对的问题是,对于追求创新精神的教育而言,这究竟是成功还是失败?“无批判的认同”不正是理性精神、创新精神缺失的写照吗?而创新的教育,就是为了促进个体的发展。每个个体要去创造更加美好的明天,这种更加美好从何而来?就是带着批判精神审视当下,从而找到改良的方向。如果缺少了反思、批判、怀疑的维度,只剩下确信、赞扬、维护的一面,创新从何而来?理性缘何而生?而缺乏这种精神气质的个体,即使将来走上社会可以谋生,恐怕大多也只能重复别人的经验,而彻底与创业、创新无缘了。

三、教育培养目标如何作用于个体生存境况

从以上讨论我们可以得出:要求受教育群体(如学校、班级)中的全体成员发自内心地认同教育培养目标这条思路是行不通的,必须同时考虑教育这一培养人的、面向未来的事业的特殊性和群体中个体的差异性。在笔者看来,如此坚定、彻底地追求教育培养目标的实现是不现实的,也是缺乏正当性的。教育的对象是人而不是机器。人的特殊性在于不仅有必然性,也有可能性,因此培养目标不能只是“必须如此”的刚性目标,还应有足够多的“尽量如此”的弹性目标,这首先就需要做出区分。而面对这两种目标,个体又会出现“认同”与“抵制”的不同选择,这样我们就可以大致区分出以下四种类型。

第一种情况,群体的培养目标是刚性的,而个体又恰好认同这一目标。所谓“刚性”,就是“必须如此”。它坚决地要求群体中的个体予以认同,否则会有不同程度的惩罚措施(比如被排除在群体范围之外)。个体对这种目标采取认同的态度时,是一种信奉的状态,将其奉为圭臬,他对目标和规范的态度是遵从。

比如相对于班级这个群体而言,“掌握一定的科学文化知识”可以看作是一种刚性目标,如果班级成员压根就不学习,是会被班级群体边缘化甚至排斥的。从个体的角度来看,进入学校接受系统化的教育对于自身成长与发展是有益的也是必需的,因此这一目标如果被个体认同,其内心是不怀疑的,是会付出努力积极去达成的,对为着这一目标而制订的各种规范也会努力去遵守、顺从。但我们同时又看到,不少老师并不希望自己的学生对师言师命过于亦步亦趋,而往往更喜欢一些适时适度会“自作主张”的孩子,因为他们知道,完全“听话”的孩子很难有更长足的发展。因此,对于这种将班级目标奉若圭臬的学生,有创新意识的教师往往会及时唤起他们心中的“自我意识”,刻意让他们从事一些求异求新的学习活动,发展他们的独立思考能力,使得这份遵从中理性的含量越来越高。

第二种情况,面对群体的刚性培养目标,个体是对抗的。这时个体的内心完全不认同群体目标,呈现一种对抗的状态,但为了能够安全地留在群体之中,不失去“受教育者”的身份,它又必須接受这一目标,因此他只能委曲求全,将自己的想法隐藏起来,在完成群体目标任务时,采取懈怠、逃避的方法,此时他对由目标而制订的规范的态度是屈从。

比如班级中常有这样特别的学生,他的想法或者行为与大多数孩子不同。当教师用唯一的既定的目标和统一的思路来管理班级时,他就非常不配合,并常常捣乱,但最后又不得不屈从于某种权力的压制。这对于教师的教学管理来说是一种“麻烦”,但对于这一特殊的个体学生来说,则是他的灾难。他就是被大多数人压制的少数派,因为无论社会还是学校,民主的逻辑总是服务于大多数的。我们按照大多数人的习惯建立的目标、规范,对少数人来说就可能是一种伤害。西方20世纪70年代开始反思义务教育的强制性也是基于这样的原因④。除了中间水平的孩子,处于两端相对少数的特长生和后进生,对于学校既定目标的适应过程,就如身处牢笼一般。所以,对于这一部分学生,教育需给予补偿。不是经济补偿,而是在人格的尊严、精神的全面伸张上,给予其他方面的可能空间作为代偿。不能让这种委曲求全成为学习生活的全部。前文提到的这些选择离开体制教育的创业精英们,其离开的理由,往往就是无法忍受这种没有精神伸展空间的刚性压制。

第三种情况,培养目标是弹性的,个体也是认同的。所谓“弹性”就是“尽量如此”。它争取获得群体中个体的认同,但对于认同并不做排他性(非如此不行)的规定,也不对个体的认同程度做硬性要求。个体面对这样的目标时,可以有所思考,有所选择,而不必完全、彻底地依循它。所以此时个体的认同不同于“遵从”状态的认同,而是一种基于认可的服从(前者没有选择,后者是经由理性思考基础上信服的选择性认同)。

班级的社会化功能之一就是培养学生民主生活的能力⑤,所谓民主生活,首先就需要基于理性的、协商的共同选择。比如年级较低的时候,班级目标制订可能还是以教师为主,但随着学生的成长,加之网络社会的到来,学生可以非常方便地获取信息,更多地了解世界,因而教师也应该在学习生活中逐步放开班级目标的制订权,让学生共同参与和商议。这种情况下,灌输、强制、解释既有目标就不再是教师所关注的方面,相反教师会更在意培养学生质疑、比较、选择、权衡、责任等品质,而这些正是当下的教育实践中亟待关注的方面。

第四种情况,群体的培养目标是弹性的,但个体仍然是拒斥的、不合作的。由于弹性目标并不对个体做苛刻的要求,因而此时个体与群体目标是一种分离的状态。他可以将之抛诸脑后,游离式地行走在群体之内,并不为群体目标付诸努力和奋斗,群体也并不对其施加压力。他对由目标而制订的规范态度是拒从的。

这是最让教师头痛的情况。但就如前文所言,如果不是底线的问题,班级的目标也好,依照目标制订的规范也罢,总体上应尽量开放,给这种拒从的个体留下空间,并且不是区隔化的空间。我们看到很多被贴上“差生”标签的孩子,往往被教师出于管理的便利而与其他孩子区隔开来(所谓“最后一排现象”),以达到不产生坏影响的目的。问题是,这种已经处于群体边缘的少数派,如果再受到“不公平”的待遇,他如何能够产生丝毫的认同感呢?对这部分孩子来说,发自内心的不认同是最为根本的。这种“不认同”靠外力是无法改变的,必须深入内心才有希望转变,因此教师对其严加规训往往并不奏效。而有些老师采取“吸引”的策略(即让他看到某种规范引导下的学习生活的趣味及意义所在),往往收效不错。这就是孔子说的“近者说(悦),远者来”(《论语·子路》)。你要吸引他,但不必强制他。当他发现了你所引导的生活魅力所在时,自然会改变主意。但退一万步说,如果教师无论如何努力也无法赢得其认同怎么办?我们只能说,在一个底线之上尽量宽容他,让班级群体能有一席之地包容这一类个体。当然,如果超出了底线,制度化的教育仍然有它的强制性的。

以上四种类型,可以用表1表示。

四、融入个体维度的教育培养目标当如何改进

借此,我们可以重新审视教育培养目标的实践达成问题,更需要反思在教育培养目标的达成过程中,如何与万众创新的社会期待相呼应的问题。究竟该选择一种什么样的路径,才有可能在不违背教育本义的基础上来达成既定的教育培养目标呢?我们过去的方式就是通过多种途径努力让学生认同,凡是与总体性目标不一致的想法都被压制或者排斥,以此来集中力量,增大认同的广度与信服的程度。但事实上效果并不理想。一方面我们可能有意无意地排挤了具有创造潜能的个体,另一方面我们又驯服了个体的独特思维与创造冲动,使得我们的教育最终培养出的个人,在国家鼓励大众创业、万众创新的时代中,失去了这股冲动与能力。因此,在笔者看来,固守这一目标达成的实践思路是行不通的。教育面对的学生何止千万,目标的达成固然要考虑国家整体发展的利益,但只有这一个维度的标准是不够的,必须要同时考虑个人的维度,因为教育说到底是要成就人而不是伤害人的。如果这一点能够被承认,在教育实践中就需要突破原有的思路来进行。

第一,受教育者在组成一个团体进行学习的时候,也是要考虑个人利益的。这里的利益不限于经济利益,主要是精神成长、意见表达、思想自由等方面。完全不讲“利益”的联合,是缺乏基础的。相反,基于利益的联合并不卑鄙,它更接近一种自然选择。譬如自古时起,人就发现自己个体力量的弱小,面对诸多生存问题时需要寻求合作。就如荀子所说,“人生不能无群”(《荀子·王制》)。群体存在是人存在的一种基本方式。今天的班级授课制,其功能也已经从满足大工业生产对人才培养的需要,变成为主要促进成员的社会化了(吴康宁语)。而在这种班级群体之中,应当是人人获益的,即使某些个体无法从班级的共同认知活动中获得共同利益,也应当允许他借助班级的共同生活达成他自己某种无害他人的利益目标。通过群体生活达成各自利益的状态应当被允许,而不是高举某种意识形态话语,对之进行声讨。因为一旦基于某种政治正确的理由,忽视、否定群体中的个体利益,最终还是会影响到整体目标的达成。

由此可以引出第二点,对群体目标付诸努力的过程中“受到伤害”的个体应给予补偿。这里的补偿不限于经济方面,教育中的补偿更有必要,因为它针对的不是具体的金钱物质,而是心灵。今日很多走向极端的个体行为(比如投毒、伤害同学),当初都曾有心灵受伤的经历。因此,在实现教育培养目标过程中受到伤害的个体是不能被忽视的。他们在某些目标的达成上没有获益,教师需要创生出新的精神空间,让他们在其中感受到群体生活的美好。比如有的学生成绩不好,在知识学习的目标上屡屡受挫,如果教师以此为唯一的判断标准,将其打入另册,较少给予关心帮助,那转变他的希望就极其渺茫。相反,如果在学习之外,寻找到他可以发挥的自由空间,比如艺体、劳动、社会实践等等,让他获得成就感、价值感,那也是教育的巨大成功。

第三,尽量将教育的刚性目标转化为弹性目标,给不同意见者以生存的空间和转化的时间。受教育者个体的变化是逐渐发生的,增加目标的弹性,提供更大的空间,能够体现出“教育”(相对于“改造”)更为人性的一面。

至此,我们可以回到文章开头的问题结构。教育是针对特定人群的,但教育培养目标的达成是不能撇开群体中的个体的。个人的天性、个人的利益、个人的价值诉求,是教育培养目标达成过程中完全撇不开的。一味寻求全体的彻底的认同,无限拔高人的思想境界,很像是孟子性善论的思路,即所谓“曰仁义而已矣,何必曰利”(《孟子·梁惠王上》)。但这恰恰缺乏了现实基础。相反,无论从历史还是现实来看,荀子的思路更加可信可行。他认为:“人之性恶,其善者伪也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。”(《荀子·礼论》)今天我们来看这一观点,即使不去争辩人的天性是否好利,但至少也会承认,撇开个人利益不顾的方式,对群体的培养目标达成而言,未必有益。通过协商、规范尊重各方利益,从而在共同努力达成群体利益时,实现各自的目标(包括利益),更有现实的可行性。这一点在马克思主义经典作家的思想中也有体现:“既然各国工人的生活水平是相同的,既然他们的利益是相同的,他们的敌人也是相同的,那么他们就应当共同战斗,就应当以各国工人的兄弟联盟来对抗各国资产阶级的兄弟联盟。” [6 ]“全世界无产者,联合起来!” [6 ]能够将各国工人兄弟组织成一个群体的方式还是“联合”,而联合就是一种可行的荀子方案的体现,也應是一条达成教育培养目标,培育“大众创业,万众创新”的土壤与种子的可行之路。

(本文的观点萌生于吴康宁教授“社会学理论与教育研究”课程学习中,吴老师在讨论过程中提出了他关于“共同目标”的认识,引发了我的思考。文中引用了吴康宁老师在研讨中阐述的一些观点,深表感谢。)

注 释:

① 形式和质料(内容)是人们把握事物的一对基本范畴,齐美尔借助康德的思路,在他《社会学——关于社会化形式的研究》一书中指出,“社会形式”是社会所以可能的先天条件,是社会的本质因素。此处的“形式”表示抽离质料的一种社会关系,以及这种关系所代表的相互作用的方式。

② 合法性质询并非指向是否需要教育培养目标本身,一项育人的事业必定需要明确的目标,但对“什么样的目标才具有合理性与合法性”却值得一问。如果一项事业的目标并不具有天然的合法性,那就是值得质疑的。因为质疑可以增进它的发展。

③ 这里仍然采用形式社会学的思路,无论其成员接受群体目标、内化目标为个体信仰的过程,是通过合法的途径还是通过非人道的误导、恐吓等手段,最后达到的状态就是如此。

④ 西方发达国家自义务教育产生以来,对其强制性、公平性就一直有所质疑和批判。如约翰·密尔、弥尔顿·弗里德曼和弗里德利希·哈耶克等。他们认为,强制性虽然保障了儿童起始教育机会的平等,但却与儿童的学习权、选择权及宗教信仰自由等权利相冲突。本文所述问题凸显的就是选择权缺失造成的困境。详见:约翰·密尔.论自由[M].北京:商务印书馆,1996;弥尔顿·弗里德曼.自由选择[M].北京:商务印书馆,1982;弗里德利希·哈耶克.自由秩序原理(下)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1997。

⑤ 杜威批判柏拉图给人划定阶级的做法,强调要充分发挥个人特殊的和有变化的品质,培养他们的丰富性和可变性,从而使得教育可以改进并造就良好的社会,而这种良好的社会又能改进教育,从而不断进步。这是杜威对教育民主的认识之一。详见:杜威.民主主义与教育[M].北京:人民教育出版社,1990。

参考文献:

[1]辞海编辑委员会.辞海(1989年版)缩印本[K].上海:上海辞书出版社,1994:1659.

[2]习近平. 在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话[EB/OL].[2013-03-17].http://cpc.people.com.cn/xuexi/n /2015/0717/c397563-27322349.html.

[3]吳康宁.“教育批判”的困境[J].教育研究与实验,2004(4):3-7.

[4]中新网.李克强:触动利益比触及灵魂还难 再深的水也得趟[EB/OL].[2013-03-17].http://www.chinanews.com/gn/2 013/03-17/4650201.shtml.

[5]朱智贤.心理学大词典[K].北京:北京师范大学出版社,1991:290.

[6]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995:310-311,307.

What Kind of Educational Objectives do We Need

in the Era of the“Mass Entrepreneurship and Innovation”

ZHOU Yan

(College of Educational Science,Nanjing Normal University,Nanjing,Jiangsu 210097,China)

Abstract:The era of the“Mass entrepreneurship and innovation”calls for innovative education for each individual,so we must face up to the individual dimension of the educational goal. Ignoring the individual dimension of the common educational goal,we not only havent theoretical legitimacy but also lack practical feasibility. From the perspective of formal sociology,the individual attitude and behavior and the collective purpose of the collective determine the individual four survival states:“the faith and compliance”,“the recognition and obedience”,“the confrontation and submission”and“the freedom and rejection”. The third one is the most conducive to the cultivation of creative spirit and the achievement of educational goal. In the process of achieving the educational goal,we should respect the individual interests in the group,give spiritual compensation to some“injured”,keep the flexibility and openness of the non linear target. In this way,we can improve the existing educational soil and cultivate the innovative individual.

Key words:the mass entrepreneurship;the mass innovation;training objective;formal sociology