基于导电聚合物的电致变色织物的研究进展

2017-06-28张思航顾迎春付润芳李晴碧

张思航,顾迎春,付润芳,陈 胜,蒋 洁,李晴碧

(四川大学轻纺与食品学院,四川成都 610065)

基于导电聚合物的电致变色织物的研究进展

张思航,顾迎春,付润芳,陈 胜,蒋 洁,李晴碧

(四川大学轻纺与食品学院,四川成都 610065)

导电聚合物作为电致变色织物材料具有制备简单、结构可控、对比度高、工作电压低、响应时间短等特点,是目前智能材料研究的热点。介绍了导电聚合物基电致变色织物的结构和变色机理,重点综述基于导电聚合物的电致变色智能的研究进展及应用。

导电聚合物 电致变色 智能织物

0 引言

二十世纪七十年代,日本白川英树(Shirakawa)教授、美国MacDiarmid和Heeger教授合作发现掺杂聚乙炔导电率高达103S/cm,并因此获得2000年诺贝尔化学奖[1]。有机高分子聚合物不能导电这一传统观念被彻底打破,从此掀起了世界性的导电聚合物研究热潮。导电聚合物是由一些具有共轭π键的聚合物经化学或电化学掺杂后形成的,电导率可从绝缘体延伸到导体范围的一类高分子材料[2]。其单体原料易得、合成工艺简便、导电性和稳定性良好,并基于其在可逆的掺杂和去掺杂的氧化还原反应过程中伴随着可逆的颜色变化。已经广泛应用于电致变色[3]、电磁屏蔽[4]、超级电容器[5]、显示器件[6]等方面。

电致变色(Electrochromism,EC)是指材料在外加电场或电流作用下,其光吸收或光散射特性发生稳定的可逆变化,在外观上表现为颜色和透过率的可逆变化[3]。具有电致变色性质的材料称为电致变色材料,用其做成的器件称为电致变色器件。电致变色材料可以分为无机电致变色材料、有机小分子电致变色材料和导电聚合物电致变色材料[7]。与其他电致变色材料相比,导电聚合物电致变色材料具有合成方法简单,材料成本较低,颜色变化响应时间短,可以通过分子设计实现丰富的颜色变化,稳定性好且易于加工等优点[8]。 因此,基于导电聚合物的电致变色器件是目前国内外研究的重点和热点[9]。

智能电致变色织物是指随着外加电压的变化,使得其颜色能够可逆变化的织物。随着现代科学技术的发展以及人们生活水平的提高,人们对织物的要求不仅仅局限于遮体和保暖。以及自适应伪装服、生物仿生服、柔性可穿戴变色服对人为可控柔性变色织物的需求不断增强。电致变色织物必将成为今后智能织物领域研究的热点。目前,国内导电聚合物基电致变色织物的研究以李昕研究员为代表[10],在最近几年研发并取得了一些研究成果[11]。国际上已经开始了几十年的系统研究,部分成果已经应用于实际[12]。本文介绍了导电聚合物基电致变色织物的结构和变色机理。重点综述了国内外导电聚合物基电致变色织物的研究进展及应用。

1 电致变色织物的结构和变色机理

1.1 导电聚合物电致变色织物的结构

电致变色织物结构大多为三明治层状,一般为四层结构,如下页图1所示。透明电极是电子导体,外界电源通过该层与导电织物层为整个器件施加电致变色所需的电场。该层材料一般要求电导率高,对可见光(λ=380nm~780nm)的透射率高,可见光平均透射率大于80%,化学稳定性好且电阻率小于10-3Ω·cm。目前应用最多的是涂有掺铟二氧化锡的塑料柔性薄膜(ITO-PET),并且已经实现工业化生产。也有研究者[13]将聚3,4-乙撑二氧噻吩/聚对苯乙烯磺酸(PEDOT/PSS)透明导电膜涂在塑料和其他透明柔性基材上做透明电极。

电致变色层是电致变色织物的核心部分。通过对织物施加不同电压,该层的导电聚合物在不同颜色之间可逆变化。该层材料要求光学对比度大,即材料在不同的电压下产生不同颜色的对比度大;低的开关电压,即材料变色需要施加的电压低;响应时间短,即材料从一种颜色变换到另一种颜色所需的时间短;耐久稳定性好,即材料循环使用多次性能基本不衰减。

电解质层又称离子导电层,其在电致变色层着色和褪色时提供或输送离子。该层材料要求能够为电致变色材料所需要的补偿离子,如H+,Li+等;室温下,具有较高的离子导电率和较低的电子电导率;透明性好,在可见光谱范围内有很高的透过率或反射率;对其他层物质没有腐蚀性。电解质分为液体电解质和固体电解质,液体电解质由于不易封装,性能不稳定,受力不均匀,易漏液等逐渐被淘汰,凝胶电解质不仅易封装,电导率高,而且还具有粘连性被广泛使用。现在研究较多的有LiClO4-PMMA-PC、PEO-PMMA-LiCF3SO3、TBATFB-PMMA-PC等体系[14]。

导电织物层也是电子导体,其与透明电极层一起为电致变色织物提供所需要的电场。导电织物电极可以采用多种方式制备,比如采用电镀或化学镀在织物表面镀一层金属;采用原位沉积的方式在织物表面涂覆一层导电聚合物;采用导电纤维或金属纤维和其他纤维混纺制备导电织物等等。

图1 电致变色织物结构示意图

1.2 导电聚合物电致变色织物的变色机理

导电聚合物基电致变色织物的颜色变化是由于其中导电聚合物在发生颜色变化。现在一般认为导电聚合物的变色理论是由于与导电聚合物中π电子占据的最高能级和没有占据的最低能级之间的能带宽(Eg)决定了其内在的光学和电学性质,可以通过小分子掺杂和去掺杂来控制其光学性质和电学性质,在掺杂过程中引入了极子、双极子等载流子,随着掺杂程度有小到大变化,在分子的导带和价带之间依次出现极子能级、双极子能级、双极子能带,价带电子向不同能级跃迁,使光谱发生不同的变化。如果在一定范围内控制电压的大小,通过电压决定掺杂程度的不同,从而导致可见光区的吸收不同,显示出不同的颜色变化,表现出电致变色现象[15]。

2 导电聚合物基电致变色织物的研究进展及应用

近年来,研究人员在研究导电聚合物理论的同时,侧重于导电聚合物的应用研究。许多研究成果表明,导电聚合物有许多独特的性能和多种潜在的用途。基于导电聚合物电致变色织物是很有希望成为一类商业化的重要功能材料。通常芳香类分子如苯胺、噻吩、吡咯等经过电化学或化学聚合都可以得到导电聚合物。聚苯胺和聚噻吩基的电致变色织物是目前研究的热点。

2.1 聚苯胺基电致变色织物

聚苯胺(PANI)具有良好的环境稳定性,光学质量好,颜色转换快,循环可逆性好,而且苯胺单体比较便宜。此外聚苯胺的合成工艺已经相当成熟,将其应用于电致变色织物有很好的发展前景。

Kelly等[16]以涂有聚氨酯的聚酯纤维作为电致变色织物的基底材料,将炭黑或银沉积在涤纶上作为下层导电电极,通过化学氧化法将聚合得到的聚苯胺包覆到无纺布的表面作为电致变色层,PET/ITO作为透明上层电极,组合成四层电致变色织物。结构如下页图2所示。当织物两端电压从-3V→+3V变化时,织物颜色从绿色→蓝色变化。而且此电致变色织物为全固态柔性织物,避免了液态电解质封装、泄露等问题。常龙威等[17]以ITO薄膜为透明电极,PANI作为电致变色层,PMMA基凝胶电解质作为电解质层,镀铜导电布作为导电织物。制备了聚苯胺基电致变色织物。并发现当织物两端电压在-1.5V→+1.5V变化时,织物颜色在原色→黑色→褐色之间变化,但电致变色织物经多次使用后,其电致变色性能下降较快,耐久性仍需进一步研究。李昕等[18]用白色棉条布作为基材,苯胺单体为原料,过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化法将聚苯胺原位聚合到白色棉条布上得到含有聚苯胺的导电棉条布(PANI/CCT)。这些苯胺颗粒在棉纤维表面形成了致密的导电层,其电导率高达1.13×10-3S/cm。将PANI/CTT组装成织物器件,当在织物两端施加-0.45V~0.3V电压时,织物呈黄绿色,施加0.3V~1.0V时,织物呈深绿色,具有良好的循环可逆性。张邱平[19]以过硫酸铵(APS)为氧化剂,十二烷基苯磺酸(DBSA)为掺杂剂,通过苯胺的化学氧化聚合法制备了聚苯胺。再将ITO导电薄膜作为透明导电层,聚苯胺作为电致变色层和离子储存层,LiClO4-PMMA-PC凝胶电解质作为离子导电层,镀铜导电布作为基底材料和导电层组装成四层电致变色织物。当织物两端施加-1.5V~-1.0V的电压时,织物为浅褐色,当施加+1.0V~+1.5V时,织物呈黑色。织物具有柔性、轻质、可穿着的特点。肖红等[20]以过硫酸铵(APS)为氧化剂,苯胺单体为原料,采用化学氧化法得到表面包覆有聚苯胺的柔性导电织物电极。再以LiClO4-PMMA体系作为凝胶电解质,以柔性导电织物作为另一端的电极,按反射型电致变色器件的结构组装成电致变色织物。当在变色织物两端施加-1.0~+1.0V电压时,织物能够在黄色和绿色之间可逆变化。并系统研究了变色织物在不同电压、不同豫驰时间以及不同颜色工作电极的颜色变化。

图2 Kelly等制备的全固态电致变色织物结构示意图[16]

2.2 聚噻吩基电致变色织物

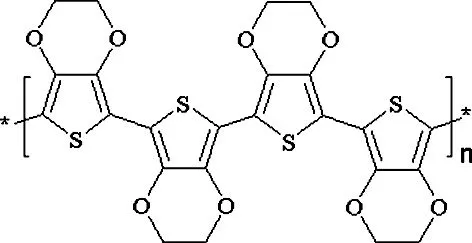

聚噻吩(PTh)及其衍生物是比较活跃的五元杂环共轭高聚物,具有非常稳定的电致变色性能,良好的环境稳定性、显著的颜色对比度,极短的响应时间,高的电导率,使它及其衍生物被认为是很有应用前景的电致变色导电聚合物。由于聚噻吩电导率较低难以加工。目前作为电致变色材料广泛使用的是其衍生物聚3,4-乙撑二氧噻吩(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene),PEDOT),其化学结构[21]如图3所示。

图3 PEDOT的化学结构图

李昕等[22]采用化学氧化法,以白色涤纶布为基底与(3,4-乙撑二氧噻吩)原位聚合制备了聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/涤纶复合导电织物(PEDOT/CTT)。PEDOT/CTT具有良好的导电性和一定的电致变色性能。当其两端电压在-0.42V→1.0V之间变化时,织物颜色在灰蓝色→深蓝黑色之间变化,有望在全固态电致变色织物中应用。Javad等[23]将涤纶基底浸没到反应液中,再以FeCl3为氧化剂,将单体三甲基噻吩(3MT)采用化学氧化聚合法成功制备了表面涂覆有聚三甲基噻吩(P3MT)的导电涤纶织物,其扫描电镜如下页图所示4。并研究了聚合时间、反应温度对织物的影响以及组装的变色织物的电致变色性能。结果表明,当温度低于40℃,增加反应时间,其电导率增加,且当织物两端施加0V至12V电压时,织物由红色变为黄色。Michael A等[24]将氨纶布浸没到PEDOT-PSS中得到导电织物电极,再将不锈钢作为相对的导电电极,凝胶电解质作为离子导电层组装成反射型电致变色织物器件。当施加-2.0V至+2.0V时,织物颜色由淡褐色变为绿色。电致变色织物颜色转换响应时间只有0.3s,且具有良好的循环稳定性和开路记忆性。织物在显示器件和纺织工业具有很好的发展与应用前景。

图4 包覆有聚三甲基噻吩的涤纶织物扫描电镜图[23]

2.3 其他导电聚合物基电致变色织物

也有部分研究者将其他导电聚合物应用于电致变色织物。Huang Guangxi等[25]将棉织物浸没到吡咯单体溶液中,再采用化学氧化法将聚吡咯聚合到棉织物表面得到导电织物。再与喷涂有热致变色油墨的涤纶布组装成电致变色织物。当电流在0mA和120mA之间切换时,织物颜色可在绿色和无色之间变化,颜色对比度高而且循环稳定性好,变色照片如图5所示。此外织物还具有良好的耐热性能,在防护服、军事伪装上具有潜在的应用前景。

图5 电流在120mA和0mA之间切换时织物变色照片[25]

3 结语与展望

基于导电聚合物的电致变色织物具有人为可控、响应时间短、稳定性好、对比度高等优点,是目前智能织物研究的热点,具有广阔的应用前景。以涤纶、棉等作为基材,采用化学氧化法将导电聚合物原位聚合到基材表面是目前制备电致变色织物的主要研究方向。但相比于固态电致变色器件,电致变色织物存在施加电压较高,电致变色循环稳定性差等缺点。此外还具有制备价格较高、密封困难等不足。如何优化电致变色织物结构,改善其使用寿命,降低其生产成本是今后导电聚合物基电致变色织物的研究重点。

[1] 李永舫. 导电聚合物[J]. 化学进展. 2002,14(3): 207-211.

[2] 陈丽娴. 导电聚合物电致变色器件[D]. 厦门: 厦门大学,2009.

[3] Lakshmanan R,Raja P P,Shivaprakash N C,et al. Fabrication of fast switching electrochromic window based on poly(3,4-(2,2-dimethylpropylenedioxy)thiophene) thin film[J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2016,27(6): 6035-6042.

[4] Liu D Y,Sui G X,Bhattacharyya D. Synthesis and characterisation of nanocellulose-based polyaniline conducting films[J]. Composites Science & Technology. 2014,99(4): 31-36.

[5] 郝红英,王茜,邵自强,等. 纤维素纳米纤维基层层自组装透明柔性导电膜及其电致变色柔性超级电容器[J]. 高等学校化学学报. 2015(9): 1838-1845.

[6] Kateb M,Safarian S,Kolahdouz M,et al. ZnO-PEDOT core-shell nanowires: An ultrafast,high contrast and transparent electrochromic display[J]. Solar Energy Materials & Solar Cells. 2016,145: 200-205.

[7] Mortimer R J. Electrochromic materials[J]. Chemical Society Reviews. 2011,41(3): 241-268.

[8] Beaujuge P M,Reynolds J R. Color Control in π-Conjugated Organic Polymers for Use in Electrochromic Devices[J]. Chemical Reviews. 2010,110(1): 268-320.

[9] Christinelli W A,Trench A B,Pereira E C. Electrochromic properties of poly(o-methoxyaniline)-poly(3-thiophene acetic acid) layer by layer films[J]. Solar Energy Materials & Solar Cells. 2016,157: 703-708.

[10]李昕,金俊平,王锐. 超疏水耐水洗的pH响应性聚苯胺变色织物[J]. 复合材料学报. 2012,29(5): 61-68.

[11]Kline W M,Lorenzini R G,Sotzing G A. A review of organic electrochromic fabric devices[J]. Coloration Technology. 2014,130(2): 73-80.

[12]Schawaller D,Voss M,Bauch V,et al. Flexible,Switchable Electrochromic Textiles[J]. Macromolecular Materials and Engineering. 2014,299(3): 330-335.

[13]Argun A A,Cirpan A,Reynolds J R. The First Truly All-Polymer Electrochromic Devices[J]. Advanced Materials. 2003,15(16): 1338-1341.

[14]孙通,李晓霞,郭宇翔. 全固态电致变色器件用聚合物电解质研究进展[J]. 兵器材料科学与工程. 2012,35(4): 103-109.

[15]黎小宇. 噻吩类导电聚合物的制备、电色性质及其电致变色器件的研制[D]. 上海: 华东师范大学,2008.

[16]Kelly F M,Meunier L,Cochrane C,et al. Polyaniline: Application as solid state electrochromic in a flexible textile display[J]. Displays. 2012,34(1): 1-7.

[17]常龙威,周炳海,张邱平. 聚苯胺电致变色织物的研究与开发[J]. 机械制造. 2015,53(6): 22-25.

[18]李昕,钱晶,付中玉. 聚苯胺基导电织物的制备及其电致变色性能研究[J]. 北京服装学院学报(自然科学版). 2009,29(2): 16-21.

[19]张邱平. 聚苯胺电致变色织物的制备及其性状表征与分析[D]. 上海: 上海工程技术大学,2012.

[20]肖红,代国亮,王昊,等. 可控变色织物制备及颜色控制研究[J]. 高分子学报. 2012(7): 735-742.

[21]Corradi R,Armes S P. Chemical synthesis of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)[J]. Synthetic Metals. 1997,84(1-3): 453-454.

[22]李昕,赵国樑,钱晶,等. 聚(3,4-乙撑二氧噻吩)导电织物的制备、结构及其电致变色性能[J]. 高等学校化学学报. 2009,30(5): 1052-1054.

[23]Mokhtari J,Nouri M. Electrical conductivity and chromic behavior of poly (3-methylthiophene) — coated polyester fabrics[J]. Fibers and Polymers. 2012,13(2): 139-144.

[24]Invernale M A,Ding Y,Sotzing G A. All-Organic Electrochromic Spandex[J]. Acs Applied Materials & Interfaces. 2010,2(1): 296-300.

[25]Huang G,Liu L,Wang R,et al. Smart color-changing textile with high contrast based on a single-sided conductive fabric[J]. Journal of Materials Chemistry C. 2016(4): 7589-7594.

Research Progress of Electrochromic Fabric Based on Conductive Polymer

ZHANGSi-hang,GUYing-chun,FURun-fang,CHENSheng,JIANGJie,LIQing-bi

(College of Light Industry,Textile and Food Engineering,Sichuan University,Chengdu 610065)

As an electrochromic material,conductive polymer is a hot issue in the research of intelligent material field due to such merits as simple preparation,controllable structure,high contrast,low operating voltage and short response time. The structure and mechanism of electrochromic fabric based on conductive polymer were summarized and the progress and application of such smart electrochromic fabric were also elaborated.

conductive polymer electrochromism smart fabric

2016-11-28

国家自然科学基金项目(51003064),四川省科技基金项目(2014JY0146)。

张思航(1991-),男,硕士研究生,研究方向:纳米纤维材料的开发。

顾迎春(1969-),女,博士,副教授,研究方向:纳米纤维材料。

TS190,O636

A

1008-5580(2017)02-0207-05