敦煌写本《坛经》的繁化俗字

2017-06-23吴士田

吴士田

(东莞理工学院城市学院 文学传媒系,广东 东莞 523419)

敦煌写本《坛经》的繁化俗字

吴士田

(东莞理工学院城市学院 文学传媒系,广东 东莞 523419)

20世纪初期,敦煌莫高窟发现了大量唐代前后的写本文献,这些写本文献包含了大量文字资料,有利于后续研究。敦煌《坛经》写本材料可靠、内容完整、俗字众多,相对自足,是研究晚唐俗字的第一手资料。繁化俗字作为正字笔画增多的俗字,是其中独特的一类。长期以来,唯简是用的汉字规范观影响了对其进行的研究。繁化俗字有其自身的发展规律和稳定量值,它的存在并不是完全消极的,对今天的汉字规范化也可提供一定的借鉴。

俗字;繁化;《坛经》

俗字是产生于民间、相对于正字而言的一种通俗字体。《通俗编》卷一中说:“里俗造伪之情,大抵由趋省便。”[1]逮至清末明初,西学东渐,对西方文明的崇拜让许多人把国家科技与文化的落后归因于汉字的难写难认,于是汉字的简化备受人们推崇。今人张涌泉先生也说:“字形的简省成了古今文字演变的主流。”[2]从此,“简化”是俗字及至汉字发展的规律似乎成为了人们的共识。但我们也看到,一种和简化并行的轨道——繁化,从俗字产生之初就贯穿了俗字发展的全过程,时至今日,并没有逐渐式微的迹象。俗字来自民间,反映的也正是文字自然的发展规律,探讨这种现象的成因,对我们正确认识文字的发展以及合理规划日后的汉字标准化工作,都有一定的借鉴作用。

俗字在许慎的《说文解字》中已经收载不少,六朝碑刻中渐多,到隋唐时数量则更多了。要对俗字乃至繁化俗字进行深入的研究,研究的样本就要足够全面。但记载这些文字的文献资料浩如烟海,要对之进行全面的考察,工作十分艰巨。如果找到一本有代表性的作品,对之进行穷尽研究,是可以基本反映当时的面貌的。本文拟以隋唐时期敦煌写本为例,考察俗字的繁化现象。

敦煌本《坛经》作为世界上最古老的一本坛经,出自晚唐五代人之手,先后发现了5种汉文写本。分别是:

英国大英图书馆藏本,S5475号,册子本,首尾完整。共11570字,为晚唐五代钞本。(以下简称S本)

敦煌博物馆藏本,敦煌博物馆藏077号,梵夹式蝶装本,首尾完整。共11647字,为晚唐五代钞本。(以下简称D本)

北京图书馆藏本,北京图书馆藏旧编冈字48号,新编北8024号背面。首缺,全文从“念故盖覆离妄念”至“即是海水”,未抄完就抄了尾题。共4002字,为晚唐钞本。(以下简称B本)

旅博本,旅顺关东博物馆旧藏本,现仅存照片首尾3页,约380字,尾题有“显德五年己未岁三月十五日”,当为五代后周钞本。

北京图书馆藏残片79号,4行半文字,计77字,为盛唐钞本。

比较完整的写本只有3种,S本、D本和B本,它们可以成为一个很好的参照体。其原因有二:一是敦煌本《坛经》乃迄今发现的最早的《坛经》写本,真实性和可靠性毋庸置疑。作为一部完整的作品,其俗字的分布应是一个自足的系统。《坛经》文体前半部分多述慧能传法经历,口语性较强,后半部分所涉佛经教义为数不少,综合起来能大致反映出唐五代敦煌写本的总体情况,体现了文字上一定的体系性。二是敦煌本《坛经》S本全文11570字,俗字4892字;B本全文4002字,俗字1417字;D本全文11647字,俗字4403字。如此众多的俗字给我们提供了广阔又相对自足的俗字研究空间[3]。

1 敦煌写本《坛经》繁化俗字的分类

繁化俗字是比正字笔画增多的俗字。繁化俗字的分类标准在研究者中大致分为两类:一是以黄征先生在《敦煌俗字典》中采用的形态标准,二是以张涌泉先生为代表的俗字成因标准。本文认为,形态标准比如从笔画和构件上分类,只是客观的描述,而成因作标准可以更好地提示俗字产生的机理和本源。

在对敦煌本《坛经》繁化俗字进行详细的分析与了解之后,可以将敦煌本《坛经》繁化俗字分为以下几类。

1.1 隶变繁化俗字

隶变繁化俗字,是篆文转写为隶书过程中讹变产生的笔画增加的俗字。汉字的形体从甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书到楷书的发展变化,每一阶段都带来了笔画和汉字构件上的变化,尤以篆文转写为隶书为巨。

1.2 形似繁化俗字

形似繁化俗字,是由于字形相近而导致笔画增加的俗字。如:

“出”字与二山相迭形似,繁化为“岀”。《正字通·凵部》:“出,俗从两山作岀。”《五经文字》:“进也,象草木,益滋上出达也……作岀者讹。”

“休”字右边“木”旁与“术”相似,故致繁化。《原本玉篇》“休”作“”。《康熙字典·人部》:“和煦系休字义,从木不从术。”

1.3 类化增繁俗字

类化增繁俗字,是指书写时受内部或外部因素的影响,致使部件与影响字趋同而产生的笔画增加的俗字。其中有受下文影响的涉下类化增繁俗字:

书手在书写“教”字时,“授”字已在脑海中,故增以提手旁类化致繁。

安徽芜湖的南郊有个鲁港镇,“鲁”字与“港”字长期连用,受其影响类化增繁,产生了俗字“瀂”字。与同“卤”的“瀂”字偶同。《集韵·姥韵》:“卤,亦作瀂。”而“澛”字在《汉语大字典》中未载。现“澛港”一词已为当地人习用。芜湖近郊的清水镇因其位于青弋江和水阳江交会之处而得名,“青”与“水”字合用类化而增添了三点,变为“清”字。看来类化心理古今一体。

有受上文影响的涉上类化增繁俗字。如:

“廊”字受上文“房”字影响,广字头变为户字头。

有受字形内部因素影响类化增繁的涉内类化俗字。如:

有受意识中事类影响类化增繁的涉事类化俗字。如:

“果”与草木有关,草木之属多有艹头,故“果”字累加艹头类化增繁。《广韵·果韵》:“菓,同果。”《干禄字书》:“菓果,上俗下正。”陆德明《经典释文·序》中说:“岂必飞禽即须安鸟,水族便应着鱼,虫类要作虫旁,草类皆从两屮。如此之类,实不可依。今并校量,不从流俗。”即指此类俗字。《五经文字》:“果从木,象子形是果实字,相承加草者于义无据。”实则于义有据。亦其例。

1.4 因协调美观或随意增笔

“沃”字末笔一长捺,虚空太多,加一短撇后,整体字形得到了平衡。《干禄字书》:“沃,上俗下正。”是其比。这类繁化俗字增加的笔画多以点为主,书写者为了分间布白的和谐,在空白处补白。当今的书法实践中,这种手法依然较为常见。但通常只出现在手写体中,一旦刊刻,就不会出现了。

有些增笔俗字则较为随意。如:

“手”字凭空增一短横,毫无理据可言。

1.5 草书楷化增繁俗字

草书楷化增繁俗字,是用楷书转写草书过程中笔画增繁的俗字。

“刹”字左上部件草书楷化为“攵”,成为增繁俗字。

还有一种草书楷化字系两个草书相似的字转写为楷书后,本不相同的楷书字形相讹增繁。

“甚”字下部部件“八”草书常为两点,下部字形与“正”草书相似,楷化后回改繁化为“”。《改并四声篇海·甘部》引奚韵:“,音甚。”实际即指是“甚”的俗字。

1.6 隶书楷化增繁俗字

隶书楷化增繁俗字,是在隶书转写为楷书的过程中发生繁化的俗字。

“尼”右下部件“匕”隶书作“匚”,与“工”相似,楷化后增繁为“工”。唐《圭峰禅师碑》“尼”作“”。《切韵》残卷二:“,女脂反。”

1.7 复变繁化俗字

复变繁化俗字,是字形经历多种变化笔画增繁的俗字。

《说文》:“冈,山骨也,从山网声。”网旁隶变为“罒”,“冈”的俗体有一“”字,《集韵·唐韵》:“冈,或书作。”而山旁与止旁形似易讹。《广韵·唐韵》:“剛,强也,俗。”《正名要录》字形虽别,音义是同,古而典者居上,今而要者居下类有“綱”二字,可以比勘。

“印、抑、卬、昂”本是一组同源字,加上“印”、“卬”字形相近,遂可以形似繁化。唐《故高元裕碑》“迎”作“”。《干禄字书》:“迎,上通下正。”《切韵》残页四上伯4417:“,鱼两反一。”后又因为协调美观增笔为“”。

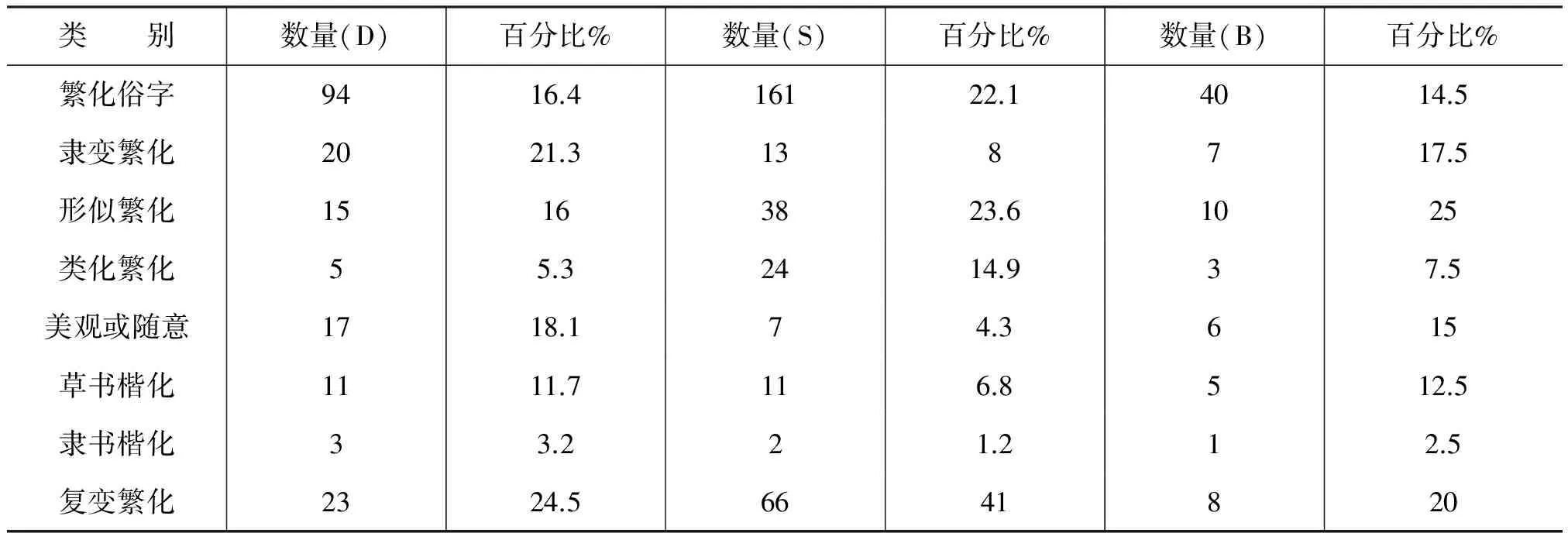

《坛经》写本中各类繁化俗字归纳为表1。

表1 《坛经》写本繁化俗字类别与占比

2 基于上述分析考察的结论

针对上述的考察,我们可以得到下述几个方面的结论,其中主要包含了《坛经》俗字繁化的主要原因并不是区别性,并且繁化俗字有一定的稳定量值,同时,繁化是文字演化的正常手段。

2.1 区别性不是《坛经》俗字繁化的主要原因

我们一般认为,“文字为了便于书写,要求形体省略,有简化的趋势,文字为了便于理解,要求音义明确,有繁化的趋势”。即区别性是俗字繁化的主要动因。从《坛经》繁化俗字来看,情况并非如此。这其中既有随意增加笔画的俗字,如S本“”等;也有为了协调美观而加的赘笔,如S本“堂”字“土”上加一点,D本“客”字“夂”上加一点;也有隶变而形成的俗字,如D本“”等;还有一些因形似而形成的俗字,如S本的“帝”字“冖”上是“立”等;更多的则是复变繁化俗字,如D本“”等。这些字的形成任意性较大,并非特为增加区别性而造,只有添加声符或意符的繁化俗字,如“菓”字等,才能增加区别性,而这类字在《坛经》繁化字中比例很小。因此,我们赞成裘锡圭先生的观点:“在汉字发展的过程里也存在一些字形繁化的现象,字形繁化可分为两类,一类纯粹是外形上的繁化,一类是文字结构上变化所造成的繁化。前一类有时是为了明确字形避免混淆而进行的,多数情况下外形上的繁化似乎是书写习惯上的一种变化,并没有什么有意义的目的。”[4]但其“无意义繁化大都产生在古文字阶段”的说法,结合《坛经》写本来看,却有一些值得商榷之处。

2.2 繁化俗字有一定的稳定量值

繁化俗字有一定的量值,这体现在总体比例和单字笔画两个方面。敦煌本《坛经》繁化字的比例并不高。D本繁化俗单字数量为94个,占繁化俗单字总数的16.4%;S本为161个,占22.1%;B本为40个,占14.5%。S本繁化字的比例高于D本和B本,也是其自身俗字系统不太合理的表现之一。但相对于其简化类俗字56.1%的比例还是很低的。同样,在繁化俗字中,因书体改变而产生的俗字中,隶变繁化俗字D本为20个,占繁化俗字总数的21%;B本为7个,占14.5%;S本则为13个,占8%。与之相比较,S本的复变繁化俗单字数量为66个,占繁化俗单字数量的41%;D本则为23个,占24.5%;B本为8个,占20%。这表明S本俗字通字较少,远不如D本和B本规范。这也是其繁化俗字较多的原因。我们可以看到,相对规范的手写本中,繁化俗字的比例还是比较稳定的,大致在15%左右。

毛远明在《汉魏六朝碑刻异体字研究》一书中说:“(繁化字)也有一定的积极作用,应该区别对待,适量原则对文字形体的繁简有一指导作用。”[5]适量,到底是多少的量,却没有述及。另外,洪成玉在《“简化是汉字发展的规律”质疑》一文中说:“从隋唐以来,在一千多年的发展中,繁化虽呈强势,但笔画一直稳定在12笔13笔之间,从发展趋势来看,有可能逐渐趋向平衡。”[6]《坛经》写本繁化字的笔画在13~14画,这和洪成玉的说法相合,而且我们可以说,这个平衡在晚唐五代已经基本形成。

2.3 繁化是文字演化的正常手段

1956年,国务院公布了《汉字简化方案》,从此,唯简是用的观点也被广泛接受。以至1977年,“文改会”又公布了《第二次汉字简化方案〈草案〉》(以下简称《二简》),但在执行过程中出现了诸多问题。1986年,国务院又批准废止《二简》,但一些不良后果已经显现,时至今日还有人写“雪”为“彐”,写“餐”为“歺”,在社会上造成了很大混乱。通过对繁化俗字的探讨,我们知道,俗字在现实生活中是与规范字相对的,但规范字在不同时代的调整也在不断修改规范字的面貌。先秦时就有许多古今异字,像“采採”“北背”之类,正是因为词义在分化过程中为增加区别性而增加笔画与部件的,后来的繁化俗字成为了规范字,人们大可不必“畏繁如虎”。《说文》“秕”字下面的段注:“按,今俗呼谷之不充者曰瘪,补结切。即秕之俗音俗字也。”《正字通》:“匾,俗扁字。今用为匾额字。”

另一方面,当今,我们也在以规范字的形式在新造大量繁化字。如现代的元素周期表中,共105个汉字,或从气,或从石等,大多数都是繁化字。

从上可见,繁化俗字的产生并不只是为了增加文字的区别性,俗字繁化的原因是复杂多样的,有些甚至无理可循。这类字并没有随着时间的更迭而有明显的减少。敦煌繁化俗字的正态分布,说明了繁化字存在的合理性与必要性。而长期以来,我们片面强调汉字简易原则,已经对汉字自身的发展规律造成了巨大的冲击,如简化文字的汉/漢、凤/鳳之类,在易写的同时却更难辨认了。

当今电脑科技发展迅猛,日常生活中各种电子设备的文字输入日益便捷,汉字笔画与结构繁复对人们的文字输入速度的影响也日渐减小。从某种意义上说,书写的简易性正在迅速让位于文字的区别性,而这正是繁化字的优势所在。当今香港、台湾的繁体字并没有需要简化的呼声,也从另一个侧面说明了这个问题。当然,繁化字并不是越多越好,15%左右的比例是较为合理的。

因此,对繁化俗字的研究,为我们揭示汉字固有的发展规律、打破唯简是用的汉字规范观以及未来汉字的进一步改革,都提供了很好的借鉴。

3 结语

本文就敦煌写本《坛经》的繁化俗字进行了具体的分析和探讨,但是还需要注意到以下几个方面的内容:

第一,应该对俗字发展的各个阶段的现象进行尽可能全面的分析和整理,这样才能够为汉字发展史的研究提供最原始的材料。在汉字发展过程中,俗字是一种特殊的形态,并且在社会的一定范围和阶段都是广泛流行的。繁化俗字作为重要的组成部分,就应该给予一定的重视,这样才可以对汉字的发展过程进行全面的考察,这样的方式有利于汉字学理论体系的建立健全,同时也为汉字演变规律以及发展规律的研究奠定了良好的基础。

第二,在现代汉字规范中,繁简字形是最大的困扰问题,通过敦煌写本的繁化俗字的分析和整理,就能够为这一问题的处理提供一点参考意见。自从产生汉字以来,就存在简化和繁化两种相对的运动。一方面,汉字为了实现记录语言的社会功能,需要不断进行简化处理;另一方面,汉字本身属于表意文字,为了将其表意性全面展现出来,又需要进行繁化处理。所以,我们不但需要重视社会中汉字的实际使用情况,同时也要懂得对汉字本身表意理据性的维护,可以在规范字中适当纳入一些繁化俗字,这样才可以为以后的繁简字形的甄别提供参考性的依据。

第三,要读书,就需要先识字。敦煌写本文献之中包含了大量的俗字,在通过繁化俗字的分析和整理之后,能够更好地识读敦煌的写本文献,这样也有利于敦煌研究的顺利推进。

[1] 翟灏.通俗编:卷一[M].陈志明,编校.北京:东方出版社,2013:729.

[2] 张涌泉.汉语俗字研究[M].北京:商务印书馆,2010:73.

[3] 周绍良.敦煌写本坛经原本[M].北京:文物出版社,1997.

[4] 裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1999:291.

[5] 毛远明.汉魏六朝碑刻异字研究[M].北京:商务印书馆,2012:109.

[6] 洪成玉.“简化是汉字发展的规律”质疑[J].首都师范大学学报(社会科学版),2013(6):83.

责任编辑:柳 克

On the Complex Form of Folk Characters in Dunhuang CopyRostrumScriptures

WU Shitian

(Department of Literature and Media, City College of Dongguan University of Technology,Dongguan 523419, China)

In early 20th century, a lot of copy literatures with a large amount of written materials of Tang Dynasty were discovered in Dunhuang Mogao Grottoes, helpful to the follow-up studies. DunhuangRostrumScriptureswith reliable written materials, complete contents and many fork characters was the first hand material for the study of fork characters in Tang Dynasty. The complex form of fork characters was a unique class. For a long time, the use of simplified characters has influenced the research on it. The complex form of fork characters has its own developmental rule and stable value and its existence is not passive, which provides some references for the standardization of characters.

common characters; complication;RostrumScriptures

2016-12-15

广东省社科规划项目(15E14)

吴士田(1969-),男,安徽亳州人,讲师,博士研究生,主要从事古代汉语研究。

H028

A

1009-3907(2017)05-0039-05