转型期的中国城市贫困问题及治理

2017-06-21杜为公王静

杜为公+王静

摘 要 城市贫困问题是实现全面建成小康社会的重大障碍之一,认识城市贫困问题依赖于“贫困识别-机理-反贫困”的系统研究。我国城市贫困人口众多,贫困发生率敏感性高,呈现地域分布显著差异显著、结构复杂化和低龄化、贫富差距严重、空间聚居不断边缘化的特点。社会结构和个体行为两个方面的原因导致了城市贫困问题的产生,对城市的经济、社会、政治发展都产生了不利影响。尽管当前的反贫困政策取得了一定成效,但仍然存在不能满足贫困者最低层次的多种需求,忽视了对贫困群体能力开发的问题。新时期的城市贫困治理应当在完善社会保障体系、加强城市基础设施建设、开展职业教育培训、鼓励有能力的贫困群体积极参加工作等方面展开。

关键词 城市贫困;反贫困;贫困线;贫困发生率;转型

[中图分类号]F061.3 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2017)06-0023-08

一、引 言

20世纪90年代以前,我国的贫困问题主要出现在农村地区,贫困治理的目标主要是消除农村的贫困,城市只存在少量的“三无”贫困人口(无经济来源、无劳动能力、无法定赡养人的贫困人口)。20世纪90年代以后中国城市开始步入经济体制和社会结构同时转变的转型时期,在转型期间,随着国企改革持续深化,户籍制度继续放松,大量下岗失业人口和流动人口普遍出现在各个城市。城市登记失业人口和流动人口变化趋势如图1,可见城市登记失业人口逐年上升,如果包括国有企业和集体企业的下岗员工数量,那么失业人数会更多;城市流动人口的数量由1990年的0.21亿增长到2015年的2.47亿,增加了近10倍,占总人口的比重达到18.03%。与此同时,城市贫困人口的构成呈现复杂化、数量呈现扩大化趋势,以下岗失业人员和离退休人员为主體的户籍贫困人口和以农民工为主体的流动贫困人口成为转型时期城市贫困人口的主体[1]。这些新的贫困群体与传统的“三无”贫困人口相比,数量大、分布广泛、有较强的劳动意愿和劳动能力[2],解决这部分群体的贫困问题对实现全面建设小康社会的目标至关重要。

国外对贫困的认识涉及到经济、文化、社会等各个方面,Townsend(1979)和Oppenheim(1993)指出那些缺乏最起码的生活和社交条件的个人、家庭或者群体就是贫困,贫困意味着个人物质、社会和情感的匮乏,其在满足温饱方面的支出要低于社会平均水平[3-4]。Amartya Sen(1993)则引入能力的参数来定义贫困,认为贫困不仅收入低下,个人能力也被剥夺[5]。

20世纪90年代以后,贫困不再是农村特有的严重现象,城市的贫困问题也日益突出,研究城市贫困首先要研究城市贫困人群的识别问题。在转型初期,对城市贫困的识别主要基于绝对贫困的概念,将城市低保线作为贫困人群识别的标准[6]。近年来城市贫困研究的重点向相对贫困转移,越来越多的学者通过构建收入、教育、健康、发展等多维指标来识别城市贫困,并以此展开相应的实证研究[7-8]。在我国经济社会转型发展过程中,城市的社会空间分异现象进一步极化,贫困人群逐渐聚居在城市的某个特定空间,形成的区位化贫困严重阻碍了城市的经济社会发展。袁媛等(2009)提出了两种城市贫困和剥夺的空间模式,一是内城区贫困和剥夺的空间重合区模式;二是外围区贫困和剥夺的空间分离区模式,详细分析了两种空间模式的特征及演变过程[9]。城市贫困是一个多层次、多诱因的现象,当前我国正处于经济社会快速转型的时期,一系列经济结构和社会制度的转型对城市贫困人群产生了巨大影响,因而被称为转型中的贫困[10]。国企改革产生的大量失业和下岗人员,失去了原有的福利和社会保障体系,成为城市贫困的主要类型之一[11],户籍制度的放松使得大量农村人口转移到城市,其中很大一部分人仅仅是将农村的贫困转移到了城市,流动贫困人口成为城市贫困的另一种主要类型[12]。面对城市贫困日益严重的现象,根据城市贫困形成的机理,采取有针对性措施,减少城市贫困群体规模,最终消除贫困是城市贫困治理的目标。政府治理城市贫困的政策主要有城市居民最低生活保障制度、社会保险体系和再就业工程等,这些政策的实施有效缓解了城市的贫困问题[13]。然而,城市群体收入差距的扩大和城市贫困现象的严重性要求新时期城市贫困治理应向构建福利体系[14]、培养能力与提供机会[15]、多主体合作和多种技术合作[16]的方向转型。

众多学者对我国城市贫困问题进行了多学科、多角度、多范式的研究,并取得了丰富的成果,为后续的研究奠定了坚实的基础。本文在前人研究的基础上,对转型时期中国城市贫困现状、成因、影响及治理政策进行全方位的分析,形成完整的城市“贫困识别-机理-反贫困”研究框架,丰富城市贫困研究理论,为新时期城市贫困治理提供政策建议。

二、转型时期中国的城市贫困问题

1.城市贫困线的确定

城市贫困人口的估算与城市贫困线的取值密切相关,要想研究城市贫困人口规模首先要确定城市贫困线。我国的城市贫困线分为诊断线和救助线两类,诊断性贫困线用以评估城市贫困治理工作的效果并确立反贫困目标,救助性贫困线是用以向城市贫困家庭提供社会救助的标准。确定诊断性贫困线的方法有两种,一种是国家统计局给出的方法,根据城市居民家庭收入和支出的调查数据计算贫困线①;另一种是个案访谈确定贫困线的方法②。救助性贫困线一般使用城市低保线作为确定标准,也是众多学者用来估算城市贫困人口规模的重要依据。

2014年末我国各省市城市平均最低生活保障标准情况见表1,其中上海的低保标准最高,达到710.00元/月,宁夏最低,只有304.77元/月,两者相差2倍多。中部省区的低保标准在400元/月上下,长三角地区的低保平均水平要显著高于全国平均水平。以城市居民低保线作为贫困线的确定标准,2014年我国城市贫困线标准在3 657.24~8 520.00元/人/年之间,平均标准为4 932.00元/人/年。

以城市居民低保线作为城市贫困线标准,领取最低生活保障金的城市居民人数变化可以反应城市贫困人口规模的变化。历年城市低保对象人数变化情况如图2,1996~2002年是城市贫困人口快速增长的时期,从1996年的84.9万人增加到2002年的2 064.7万人,增加了24倍,这一时期城市的贫困问题日益凸显并吸引众多学者展开研究。2002~2012年间城市贫困人口维持在2 050万~2 350万之间,在政府也开始采取一系列反贫困措施的治理下,城市贫困问题没有进一步恶化。党的十八大以后城市贫困人口呈现下降趋势,城市贫困问题得到有效治理并逐渐好转,据民政部最新统计数据显示截至2015年底,全国城市低保对象减少到1 701.1万人。

2.城市贫困发生率分析

城市贫困发生率是城市贫困人口占总人口的比例,能够有效反应城市的贫困状况,我国城市贫困发生率的变化情况如图3。从图3可以看出20世纪90年代以来我国城市贫困发生率一直呈现上升趋势,到2004年达到13.6%峰值,2004年以后随着我国城市居民社会保障体系的不断完善,城市贫困发生率逐渐下降。这与城市低保对象人数变化也比较符合,2004年以前低保人数一直在增加,使得城市贫困发生率逐渐上升,2004年以后城市低保人数维持稳定,但城市人口还在继续增加,因而城市贫困发生率开始下降。

使用人均收入作为贫困指标计算得出的贫困发生率与使用人均支出作为贫困指标计算的贫困发生率有较大差别,分别以人均收入和人均支出计算的部分地区1998年的城市贫困发生率如表2。可见,以人均收入作为贫困指标计算的城市贫困发生率较低,而换成人均支出指标后城市贫困人口有了大幅度增加。从全国来看,以人均支出计算的城市贫困人口是以人均收入计算的城市贫困人口的2.51倍,城市贫困发生率由4.73%增加到11.87%。说明我国的城市贫困发生率对贫困线的移动具有相当的敏感性,较大部分的城市居民徘徊在贫困线附近,较小的收入降低或者支出增加都会使得该部分居民陷入贫困,抵御贫困风险的能力十分有限。综合来看,沿海地区(如北上广)城市贫困发生率均较低,居民抵御贫困风险的能力较强;中部地区(如湖北)和东北老工业区(如黑龙江)城市贫困发生率较低但居民抵御贫困风险的能力较弱,而西部地区(如宁夏)城市贫困发生率较高,居民抵御贫困风险的能力也较弱。

3.现阶段城市贫困的特点分析

(1)地域分布差异显著。李军(2004)对中国城市贫困问题进行过深入研究,将各省城市贫困发生率进行比较分类,如表3。表3显示各省城市贫困发生率具有较大差异,其中东部沿海地区城市贫困发生率较低,而中西部内陆地区城市贫困发生率较高,全国城市贫困人口的地域分布呈现显著差异。东部沿海地区经济底子厚,发展机会多,贫困治理政策实施早,尽管城市居民人数最多,但是贫困人口却最少,城市贫困发生率也较小;中西部地区经济底子薄,国企和集体企业改革又形成了大量的下岗失业工人,使得城市贫困问题较为严重,特别是中部地区,城市贫困人口占到了贫困总人口的52.9%,贫困发生率高达8.4%,是城市贫困治理的重点地区。近年来城市贫困问题有所缓解,但是地域差异仍然嚴重,中西部地区仍然是城市贫困发生率较高的地区。

(2)贫困人口结构复杂化,年龄低龄化。转型期之前我国城市的贫困人口主要是无经济来源、无劳动能力、无法定赡养人的“三无”贫困人口,人数也较少。随着转型期间国企改革的深入,大量国企员工的铁饭碗被打破,不得不加入下岗和失业的大军,形成新的户籍贫困人口;户籍制度的放松吸引大量农村劳动力涌入城市工作和生活,形成了大批的流动人口,与城市常住居民相比,流动人口不稳定的职业、薄弱的社会关系和社会保障制度的缺失使得他们更容易陷入贫困,研究显示流动人口的贫困率要比城市户籍人口的贫困率高出50%[17]。综合来看,城市贫困人口结构呈现复杂化,“三无”贫困人口比例下降,下岗、失业、离退休以及流动贫困人口日益成为城市贫困人口的主体。近年来,留城大学生和新生代农民工数量日益膨胀,由于能力、机遇等各种原因,其中有不少人在城市生活艰难,经常徘徊在贫困的边缘,有得甚至已经陷入了贫困,这些年轻的贫困人口使城市贫困问题呈现低龄化趋势。

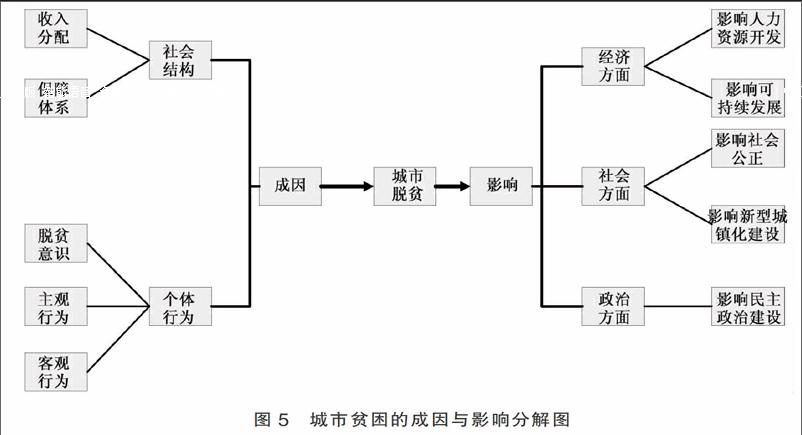

(3)贫富差距的“马太效应”严重。转型时期我国城市居民收入差距巨大,贫困群体拥有较低的初始资源禀赋,很难提高谋生能力,生活水平长期得不到改善,无力摆脱贫困状态,而富裕阶层拥有稳定的高收入,资本经营收入更加突出,穷者越穷,富者越富的“马太效应”十分严重[18]。图4反映了我国居民基尼系数的变化,2008年基尼系数高达0.491,尽管2008年以后开始逐渐下降,但下降速度非常缓慢,2015年基尼系数仍然高达0.462,非常接近0.5,0.5及以上的基尼系数表示该国居民收入差距相当悬殊或出现两极分化,会严重影响一国经济发展和社会稳定。因而缩小城市居民收入差距是以后城市反贫困治理的重要方面。

(4)贫困群体空间聚居化,社会边缘化。计划经济时期,我国城市并没有出现明显的空间分异现象,空间分异趋势逐渐显现发生在转型时期。转型时期,由于城市的高房价、高物价,贫困群体被逐渐隔离在“脏、乱、差”的城市边缘地带,形成像职工大院和城中村这样较为普遍的城市贫困空间聚居区。以国企下岗、失业员工为主体的贫困人口往往有着相似的就职经历,本身就可能集中居住在职工大院内,但是由于国企改革的推进,他们失去了生活的来源,无法跟上城市发展的步伐,不得不继续居住在原来的职工大院内;流动人口本身资源匮乏,往往却步于城市的高房价,为了继续在城市工作和生活,不得以聚居在城中村中。城中村难以治理,是形成城市“贫民窟”潜在压力最大的地方。长期的贫困使得城市的贫困人口越来越远离社会的主体结构,缺乏有效的渠道争取自己的权利,部分人甚至采用非法的手段对抗社会,加剧了社会对城市贫困人口的排斥,这种排斥使他们逐渐陷入孤立的境地,逐渐被边缘化[19]。

三、城市贫困的成因及影响分析

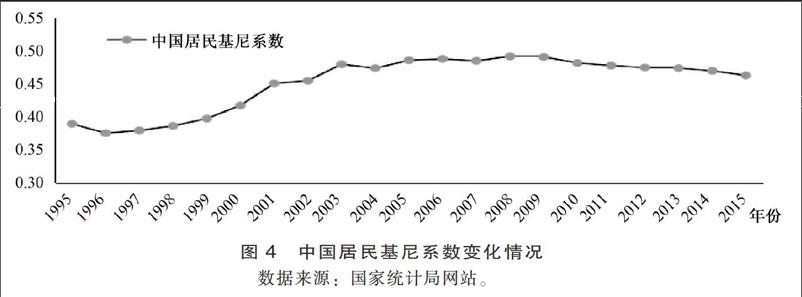

造成城市贫困问题的成因是多方面的,城市贫困问题的凸显也会对我国经济、社会和政治方面的发展产生严重影响,城市贫困的成因及影响的分解见图5。首先分析城市贫困问题的成因,城市贫困问题的成因包括社会结构方面和个体行为方面:

在社会结构方面,致贫主要因为居民收入分配不合理和社会保障体系不健全。由于转型时期我国城市经济发展更侧重于效率,对居民收入合理调控的相关政策不完善等原因,使得城市居民收入分配高度不合理,贫富差距的扩大加重了城市贫困问题。城市居民的人均可支配收入有显著提升,但其占人均GDP的比重却呈下降趋势,从1990年的91%下降到2015年的60%。尽管早在1993年上海就制定实施城市最低生活保障制度,1997年该制度推广至全国,但是面对日益增加的城市贫困人口,这些社会保障和救济制度往往存在救济范围有限、救济标准偏低、救济经费不足的严重问题,不健全的社会保障体系恶化了城市贫困人口的处境。

在个体行为方面,致贫主要因为居民的脱贫意识以及脱贫的主客观行为。“扶贫先扶志”,但是仍然存在部分城市贫困群体过渡依赖政府救济,不愿努力奋斗摆脱贫困,只是消极等待国家安排,严重缺少脱贫意识,致使生活每况愈下。大部分贫困群体受教育水平较低,接受新知识的能力较差,不能快速提高自身谋生能力,不能很好的适应转型时期城市改革的发展要求,是致贫的主观原因。转型时期城市物价水平逐年上涨,经济基础薄弱的居民承担的医疗、子女教育、住房、养老等家庭负担日趋严重,严重恶化了城市贫困人口的生活水平,据社科院对上海、重庆等城市的调查结果显示,城市贫困群体的收入只能够糊口,80%的贫困群体食物消费以蔬菜为主,这是致贫的客观原因。

城市贫困问题对我国城市发展有严重影响,主要体现在经济、社会和政治方面:

在经济方面,城市贫困主要影响人力资本开发和经济的可持续发展。经济发展不仅包括GDP的提高,还包括居民生活水平的提升,贫困问题会严重影响城市的经济发展。一方面,贫困问题会造成城市劳动力资源的浪费,无业、失业人员的大量产生会增加政府社会保障投入,降低城市人力资本投资的现实支付能力,影响人力资本开发的实际效果。另一方面,城市贫困问题的长期存在会扩大居民收入差距,降低社会消费预期,制约内需型增长的发展,从而对经济的可持续发展造成严重影响。

在社会方面,城市贫困主要影响社会的公正和新型城镇化建设。公正是社会获得长治久安的必要条件,转型时期少数特权阶层凭借资源优势获得大量财富,而大量普通劳动者却由于被迫下岗、失业成为贫困群体,这严重损害了社会的公正性原则,降低了社会的凝聚力,阻碍了社会的长治久安。新型城镇化建设是要求以人为核心的城镇化,推动广大流动人口向城市市民转变,城市贫困问题的严重性会大大降低流动人口市民化的积极性,阻碍新型城镇化的建设步伐。

在政治方面,城市贫困主要影响民主政治建设。人权首先是人民的生存权,没有生存权,其他一切权力都无从谈起[20]。城市贫困群体长期生活在物质匮乏的环境中,饱受其他社会群体的歧视,首要意识是解决基本生存问题,很难产生主动参与社会事务的意愿,就算有意愿,由于科学文化素质的偏低,也使得他们很难有效参与社会事务,部分贫困者甚至会由于长期痛苦的生活走上违法犯罪的道路。总之,贫困会大大降低城市中这些群体的政治生活权利,严重影响城市的民主政治建设进程。

四、城市貧困治理政策分析

1.贫困治理政策

(1)最低生活保障制度。在我国,城市贫困救济的主要制度是城市居民最低生活保障制度,制定该制度的目的是为了保障城市居民的基本生活水平,政府会根据当地经济发展水平和社会生活水平制定最低的生活保障标准线,并据此对家庭人均收入低于最低生活保障线的居民给予差额补助[21]。1993年上海率先实施该制度,1997年国务院下发《关于在全国建立最低生活保障制度的通知》,该制度开始在全国推广,1999年《城市居民最低生活保障条例》的正式发布标志着我国城市贫困救济制度进入法制化阶段。我国的城市低保平均标准在2014年末已经增加到411元/月,该制度的实施对于保障城市贫困群体的基本生活、维护社会稳定方面发挥了重要作用。

(2)城市居民社会保险体系。我国城市的居民社会保险体系包括养老、医疗、失业、工伤和生育保险5个方面,随着转型时期我国国企改革的不断深入和贫困职工的逐渐增加,政府对原有社会保险体系不断改革并完善。2014年参加城镇养老保险的人数达到3.41亿,参加失业保险人数1.70亿,参加城镇基本医疗保险人数5.97亿,参加工伤保险人数2.06亿,参加生育保险人数1.70亿,参保人数还呈现逐年递增的趋势,城市的居民社会保险体系一定程度上缓解了城市的贫困问题。

(3)再就业工程。再就业工程的实施可以追溯到20世纪90年代,1994年原国家劳动部在上海等30多个城市开始试点“再就业工程”,1995年国务院批准了原劳动部提交的《关于实施再就业工程的报告》,1997年国务院发布的《关于在若干城市试行国有企业兼并破产和职工再就业问题的补充通知》标志着在全国范围内全面启动再就业工程,2002年的《中共中央国务院关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知》对再就业工程的政策扶持和优惠、培训要求、劳动力市场开发等做出了明确的规定,进一步完善了再就业工程体系。再就业工程是城市贫困减缓最有效的途径,自实施以来取得了显著的减贫效果[13]。

2.存在的问题

(1)低保救助水平不能充分满足受助者的最低层次的多种需求。2005~2015年我国城市低保标准及占城市居民人均收入和消费支出的比重如图6所示,可见尽管我国城市低保标准在逐年上升,但是其占城市居民人均收入和消费支出的比重却没有显著变化。低保占城市居民人均收入的比重由2005年的17.8%下降到2015年的16.9%,期间维持在16%左右;低保占城市居民人均消费支持的比重由2005年的23.6%增加到2015年的24.6%,增加幅度很小,期间维持在22%~24%之间。然而,由于我国经济社会的持续发展,城市贫困群体的需求也呈现多元化趋势,不仅仅包括最基本的食物消费,还包括住房、子女教育、医疗等各种消费,较低的低保水平显然不能满足城市贫困群体最低层次的多种需求,无法使接受救助的贫困群体过上有尊严的生活。

(2)贫困治理政策侧重于事后救急,忽视对贫困群体能力的开发。城市贫困治理是一项系统性工程,需要立足贫困发生的机理来采取不同的贫困治理策略,预防、减缓和应对是涉及贫困治理的3种主要策略。尽管我国已经建立了涵盖上述3种策略的制度体系,但是在实际操作过程中,政府的贫困治理策略一般是“事后救急”的应对策略,即在困难已经发生的情况下给予贫困群体帮助,在事前预防和减缓方面的努力还不够,忽视了对城市贫困群体能力的开发,如为贫困群体开展职业技能培训,提供工作机会等。这样的事后应对策略使得城市贫困群体的可持续生计长期得不到改善,贫困治理政策的效果也不显著。

五、解决城市贫困的对策措施

到2020年实现全面建成小康社会是党中央确定的“两个一百年”奋斗目标中的第一目标,要实现这个目标不仅要解决农村的贫困问题,也要有效解决城市的贫困问题。当前我国城市贫困群体不仅缺乏物质基础,还缺乏发展条件,要从根本上治理城市贫困问题,关键是要根据我国城市贫困的现状、特点、贫困的成因和影响以及当前贫困治理政策存在的问题制定新时期的反贫困措施。

(一)完善社会保障体系,缩小居民收入差距

完善社会保障体系,需要加快建立包括社会保险和社会救济在内的资金来源多元化、保障制度规范化、管理服务社会化、覆盖范围广域化的社会保障体系,将最低生活保障制度、社会保险制度、再就业工程等城市贫困治理政策整合,使各政策得到高效率的运行。同时要继续改善收入分配体系,不断缩小居民收入差距,保证城市社会和谐稳定的发展。

(二)加强城市基础设施建设,提高居民生活质量

加强城市基础设施建设不仅能够增强城市的承载能力,还能为众多的城市贫困群体提供更多的工作机会,在城市基础设施建设的过程中,要特别注重城市的道路、绿化、水电供应等服务功能建设,使城市的贫困群体也能享受到城市发展的红利,提高居民的生活质量。

(三)广泛开展职业教育培训,提升贫困群体谋生技能水平

培养贫困群体的职业技能对改善该群体的长期生计具有重要作用,政府应当广泛开展职业教育培训,通过资助各种社区学校、职业学校等为贫困群体提供免费的文化教育和技能培训,提高他们接受新知识、新技术的能力,增强他们在新时期谋生的能力。

(四)开展救助的同时鼓励有能力的贫困群体积极参加工作

部分贫困群体可能已经习惯于政府的救助,这显然不利于城市贫困的真正治理,在今后的救助工作中应当鼓励有能力的贫困群体参加工作,增强他们的脱贫意识,使其意识到通过工作才能真正的摆脱贫困。同时政府也应制定与救助制度相关联的、能够为贫困群体创造就业机会的方案。

[注 释]

① 即使用家庭收入与支出比较的方法确定贫困线,20世纪90年代,国家统计局给出的城市贫困线标准为1 700元至2 400元。但是由于家庭基本需求不同,满足基本需求的手段也不相同,该贫困线的确定存在较大争议。各城市多根据国务院1994年颁发的《关于加强对居民基本生活必需品和服务价格监审的通知》所罗列的20项“基本生活必需品的物品和服务”来确定贫困线,部分城市还会考虑本市的财政状况等因素。一般贫困城市采用的贫困定义较为窄,而富裕的城市采用的贫困定义较宽。

② 个案访谈法面临的问题是各省城市居民生活水平、消费结构、物价的巨大差别。

[参考文献]

[1] 范晨辉,薛东前,罗正文,等.转型期城市贫困演化空间模式研究[J].经济地理,2014,34(8):8-14.

[2] 苏勤,林炳耀.我国新城市贫困问题研究进展[J].中国软科学,2003(7):19-25.

[3] Townsend P. Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living[M]. Univ. of California Press, 1979.

[4] Oppenheim C. Poverty: the facts[M]. Child Poverty Action Group, 1993.

[5] Sen A K. Capability and Well-Being[J]. Quality of Life, 1993:30-54.

[6] 侯学英.当前我国城市贫困问题研究的评述与展望[J].现代城市研究,2014(3):64-73.

[7] 陈辉,张全红.Alkire-Foster模型测度城市多维贫困的研究——以广东省中山市为例[J].五邑大学学报(自然科学版),2013(2):32-36.

[8] 张全红,周强,等.中国贫困测度的多维方法和实证应用[J].中国软科学,2015(7):29-41.

[9] 袁媛,吴缚龙,许学强.转型期中国城市贫困和剥夺的空间模式[J].地理学报,2009,64(6):753-763.

[10] Wu F. The Poverty of Transition: From Industrial District to Poor Neighbourhood in the City of Nanjing, China[J]. Urban Studies, 2007, 44(13):2673-2694.

[11] 施杨.经济体制转型中工人从贫困到相对贫困的生活变迁[J].求实,2012(7):36-39.

[12] 杨亚非.乡村贫困向城市转移的趋势与治理——以广西为例[J].学术论坛,2015,38(10):109-115.

[13] 贺庆生,刘叶.论我国城市贫困治理的现实困境与路径选择[J].学习与实践,2015(12):81-88.

[14] 杨宇.城市贫困治理研究:发展型社会政策的视角[J].马克思主义与现实,2008(6):179-182.

[15] Lu Y, Ruan D, Lai G. Social capital and economic integration of migrants in urban China[J]. Social Networks, 2013, 35(3):357-369.

[16] 梁汉媚,方创琳.中国城市贫困的基本特点与脱贫模式探讨[J].人文地理,2011(6):61-66.

[17] 李善同.中国城市貧困已显现三大特征[J].领导决策信息,2002,42(11):26-26.

[18] 崔学刚,王成新,王雪芹,等.新型城镇化背景下我国城市贫困问题及对策[J].宏观经济管理,2015(7):34-36.

[19] 李伟.我国转型期城市贫困人口特征及影响分析[J].理论月刊,2005(9):153-155.

[20] 《中国的人权状况》编写组.中国的人权状况(白皮书)[M].北京:红旗出版社,1991.

[21] 李春根,夏琣.中国城市最低生活保障标准:变化轨迹和现实考量——基于2003~2013年31个省域城市低保数据的聚类分析[J].中国行政管理,2014(12):90-94.