论新媒体时代数字作品著作权的若干问题

2017-06-19詹启智刘彩玉

詹启智 刘彩玉

河南财经政法大学民商经济法学院,河南 郑州 450046

论新媒体时代数字作品著作权的若干问题

詹启智 刘彩玉

河南财经政法大学民商经济法学院,河南 郑州 450046

新媒体时代网络技术的发展,对文化产业带来了巨大冲击,数字信息、数字作品应运而生。数字信息并不必然受到著作权保护,它只有在具有独创性并具有可复制性情况下,同时符合著作权法规定的形式要件才构成作品受到著作权法的保护。数字作品权利归属的认定有其特殊性,应采取多种方式综合认定。数字作品的转载是最为普遍严重的情形,应从技术、经济、法律等层面入手进行治理,维护正常的网络创作与传播秩序。

新媒体;数字作品;著作权

随着互联网的发展,许多新兴的产业也逐渐崭露头角。互联网时代的网红盛起现象,其背后的新媒体平台功不可没。荔枝FM、喜马拉雅FM、简书、微博、豆瓣以及微信公众平台等新媒体的出现,是文化产业的新景象。与此同时,著作权也受到了挑战。新媒体的文字或者声音、图像、视频《著作权法》是否应给予它们一定的保护以及如何保护、以何种形式来保护值得探讨。本文试图从互联网行业以及新媒体模式等角度,论述数字作品的著作权保护问题。

一、数字作品之兴起

(一)新媒体时代网络技术的发展

为保护著作权,1709年初,英国议会通过了《安娜法典》。这是世界上第一部保护著作权的法律。之后,随着社会变革和科学技术的发展,著作权的保护开始不断扩张。《安娜法典》除第一条明确规定作者有权决定是否发表自己的作品外,整部法典重在对作者的经济权利保护,忽视了对作者精神权利的保护。随着启蒙思想运动的出现和发展,对于精神权利的保护开始关注并加以重视[1]。新的作品形式和科技进步相互推进,音乐作品、戏剧作品、摄影作品等等新类型的作品不断加入版权保护客体之中,版权内容更加丰富多彩,推动了著作权法的完善和发展。

纵观著作权的发展历程,传播技术的革命必然带来著作权制度的变革,著作权本身即是现代传播技术的“副产品”[2]。著作权的制定、修改历程证明,为了适应现代技术的发展以及社会的需求,有效地保护著作权人的利益,著作权只能适应时代的变化而不断扩张。“版权的扩张是对新技术引发的版权人利益损失的补偿”是对著作权扩张的最好的诠释[3]。互联网技术和数字技术以及网络通讯技术在20世纪下半期发展迅猛,它们将著作权带入了“数字版权”的新媒体时代。

(二)新媒体时代对文化版权产业的冲击

在传统媒体的背景之下,人们对版权作品的利用有一种刻板印象。认为书籍应由出版社出版发行,电影应该由电影公司制片发行,报刊杂志应由对应的报刊社出版发行。这种利用方式与新媒体相比,显得有些狭隘且不能使版权价值得到充分的实现。新媒体时代的到来,传统媒体与新媒体的深度融合,给各种作品传播提供了更多的平台,深度挖掘并为版权价值实现提供了现实基础。

根据中国数字出版产业年度报告显2015—2016与2014-2015相比,中国的数字出版产业发展迅速,且新媒体的出现也给市场经济带来了新鲜血液,促进了市场经济的快速增长。可见,数字作品之于新媒体载体,对当今的传统版权产业带来了的巨大冲击,同时也对著作权法带来了许多挑战[4]。版权促进了文化传播,推动了传播的创新性。随着以互联网为代表的新媒体的出现,版权内函不仅更为丰富,也带来了整个文化版权产业的新内涵、新业态。

二、数字作品

(一)数字作品的概念

作品指人类独创性智力成果的表达,一般指文学、艺术和科学领域的智力成果。在互联网体系中,“数字”是对“虚拟”的一种更加贴近的表达。数字信息是作品的表现形式,可以直接解读为数字作品是将著作权人的智力成果呈现在互联网上。但并不是所有用计算机系统呈现于网络上的文字组合或者声音与图像的结合都是数字作品。

网络作品可分为两种形式。其一为数字化作品。传统作品一般以书本、杂志、报刊等纸张为载体。传统作品通过计算机扫描系统或者其他转化系统转化为数字化作品,这些传统作品通过计算机的组织和整合,表现为计算机数字形式。于此过程中并未出现新的作品,单单只是发生了载体的改变[5]。其二为数字作品(这是本文论述的重点),指依数字终端与网络为载体,作品创作者将其作品直接以数字形式创作与呈现的作品。数字作品的首次公开即以数字形式呈现,不存在传统媒介的介入。承载数字作品的载体“网络”的便利性、快捷性、自由性和隐秘性,催生了数字作品的快速发展。

(二)数字作品的特征

随着信息技术的飞速发展以及web4.0时代,即真正意义上的全民出版时代的到来,数字作品的创作已经越来越多地融入了交互式、即时性、大众性等网络特征[6]。从新媒体行业来看,此时的数字作品依附于几种平台。如论坛式的讨论平台——知乎;原创式的分享平台——简书;纯粹发表意见或者营销渠道——微信、微博;交互式的体验以及分享平台——豆瓣;大众化娱乐的视频平台——秒拍、美拍;音乐分享平台——虾米音乐、网易云音乐等等。这些平台的不断发展,给予了拥有表达欲望的各种人,拿起键盘或者手机可以随时随地表达自己的所感所想。数字作品的特点可以概括如下:

1.创作主体的普遍平民化

数字作品载于互联网之上,无固定的格式或形态、体裁的限制,也无传统文学的限制,不必拘泥于固定的传统文学的创作。因而数字作品更趋向于“草根化”[7]。在各式新媒体平台之上,更加贴近普通大众的生活,更能引起读者的共鸣。

2.创作多元化的自由性和随意性

从创作者角度可见,数字作品的创作者可以是多人也可以是个人,其通过计算机软件或者是各种新媒体软件进行创作,具有高度的自由性和开放性。多人协作所创作的数字作品有更多的不可预测性,更能符合大众的猎奇心态。创作内容通过各新媒体平台发表供他人欣赏,也无需像传统作品一样经多次修改后,或者审查之后才得以发表。可见,其创作有很大的随意性和自由性。

3.作者和读者的开放互动性

交互式平台随着网络科技的发展也开始普及,数字作品的创作者能够更加便捷的与他人进行互动。在其数字作品发表之后能够随时得到大众的反馈。数字作品的创作者通过交互式的交流,从中吸取更好的创意和建议,进而对作品进行补充和修改,使其作品更加完善[8]。同时这种交流也能促进大众的创作热情,丰富其精神生活。

三、数字作品成为著作权保护对象的要件

(一)实质要件

要成为数字作品,首先应为作品。即其应符合著作权的客体即作品的特征。作品,是文学、艺术或者科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。“独创性”和“可复制性”是一个具体对象成为著作权法所称的作品的实质要件。

数字作品应先符合“独创性”和“可复制性”这两个不可或缺的条件[9]。新媒体行业依附着互联网这片沃土,迅猛发展。新媒体相关的领域也不断地扩大,从开始的文字到现在的遍网视频。新媒体行业寻求发展的欲望不断扩张。以微信为例,它逐渐成为当今社会交流的主要方式,微信公众号也呈现出野蛮生长的趋势。微信公众号分为营销号与原创号。营销号用于广告投入以及推广,原创号通常拥有明确的著作权。新媒体给予一部分具有想法和头脑的人,通过这些平台去展示自己独特的思想。通过写文章、影评、音乐评论等不同形式来表达观点。在各平台上制作原创视频、恶搞视频,又或者在虾米音乐、网易云音乐中通过整合好听歌曲组成独一无二的歌单,这些能否成为著作权的保护对象,取决于其是否具有独创性和可复制性判断。

1.数字信息的独创性

独创性。作品的独创性是指作者独立创作出作品,且此作品不是或者基本不是复制、抄袭、剽窃或者模仿现有作品[10]。作品是理念与表达的结合,二者往往不能截然区分。但著作权保护的是仅仅是表达而不延及理念等思范畴,这就是著作权保护的二分法基本原则。

作品的表达形式与科学技术有着千丝万缕的联系。新的传播方式,催生新的表达形式。人们基于网上表达看法是否都可以成为著作权的保护对象即作品,也应加以区分。新媒体平台的区分在一个侧面验证了这一点。在原创式或者交互式的平台上,有价值的言论才能成为平台发展的空间寄托,才能持续吸引更好的创作者入驻,继而为平台带来更大的粉丝流量,然后通过变现的方式维持平台的技术改造,不断完善平台的知识产权保护机制吸引创作者得到持续发展[11]。

而于一些言论即数字信息,或者营销表述乃至于纯粹的评论是否能够成为作品?在现有的新媒体平台中,例如微博,近些年来微博的使用者逐渐增多,注册账号的门槛极低使之成为大量不同阶层、不同人群的言论表达地,人们可以在自己的账号也可以在其他账号里发表言论。但在自我账号里的表达,是否能够成为作品值得商榷。如果自我账号的表达,其体现了账号拥有者对于事物的看法以及他自己独特的表达方式,他即符合独创性条件,否则就一票否决了其可版权性。

那么,在他人微博言论之下发表的看法是否能够成为作品,受到著作权的保护?作品的独创性,其虽然不同于专利法上的创造性标准,但仍然要求作品具备一定程度的智力创造。在作品创作时,作者应独立运用自己的智力和技巧,选择作品的构成要素,根据自己所确定的规则和顺序进行组织,表达自我的真实情感、自我的表述、自我的体验、自我的思想和情感。著作权保护虽然并不要求作品应该符合高度艺术性的标准,但是,并不是所有的“文字组合”都可以成为被保护的对象。于他人微博下评论并不满足独创性的条件,从而被一票否决其可版权性。

2.数字信息的可复制性

作品的第二个实质条件为可复制性。即著作权法所称的作品,可以被人们直接或者借助某种机械或者设备感知,并以某种有形物质载体复制[10]。数字作品依托于数字形式而存在,可以依托于互联网进行复制,通过数字编码二进制等形式,经过计算机进行组织、加工、存储,继而进行传播都是以在用户终端中生成复制件为条件的[12]。

无论是存储于哪种平台,互联网的特征是“共享”。大众的复制粘贴都可以在网上便捷的实现,将微博的言论复制到微信,将一个论坛的内容复制到另一论坛之中,都是非常容易实现的。因此,在新媒体时代,利用互联网技术,复制也更加便捷。此等言论作为数字信息符合可复制性实质要件是必然的。

因此,具有独创性数字信息,具有可复制性构成作品,依法可以作为作品受到著作权法的保护。数字信息的必然可复制性使网络上的数字信息具有可版权性受到著作权法的保护,主要取决于独创性实质条件。

(二)形式要件

除独创性和可复制性的实质要件之外,数字作品也应符合形式要件,即应当属于《著作权法》明确规定的作品类型,才能得到著作权法的保护。

根据我国《著作权法》第三条明确规定,作品包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(1)文字作品;(2)口述作品;(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(4)美术、建筑作品;(5)摄影作品;(6)电影作品和以类似摄制电影的方式创作的作品;(7)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(8)计算机软件;(9)法律、行政法规规定的其他作品。数字作品应当受到保护的前提,也应符合法律所明确规定的作品种类形式要件。

四、数字作品著作权的归属

(一)数字作品著作权的主体

著作权主体,也称为著作权人,是对文学、艺术或者科学作品依法享有著作权的自然人、法人或者其他组织。我国《著作权法》第11条第2款规定:“创作作品的公民是作者。”依照此规定,一般情况下,作品的作者就是作品的创作人。

数字作品的著作权主体较为复杂。通过对新媒体的观察与体验,认识到新媒体各种平台上的作品来源有所不同。其中有些作品是由个人发表的,例如微博、豆瓣、简书、知乎等平台;还有些作品是由团队管控发表的,例如微信公众号的原创投入,大批原创类型的公众号是由工作室找一些具有一定文字功底的作家,然后组成团体,根据热点以及话题创作命题作文然后帮助发表。所以,在新媒体行业来看,如何确定数字作品的著作权主体值得讨论。数字作品的主体包括:

其一为自然人。在各种知识乃至信息的交互式分享平台,自然人通过注册个人账号成为这些新媒体平台的用户,他们在这个平台上发表自己的真实情感、真实想法、有一定的独创性的文字组合、图像声音组合。毫无疑问,他们应该成为著作权的主体成为作者,拥有著作权利。

其二为视为作者的法人或其他组织。依据《著作权法》第11条第3款可知,将法人或者其他组织视为作者应当符合以下三个条件:(1)法人或者其他组织是创作作品的组织者;(2)创作者所创作的作品须代表法人或者其他组织的意志;(3)由作品所产生的法律责任由法人或者其他组织承担。上述三个条件应当同时具备。依此规定,新媒体行业中某些数字作品,法人或者其他组织也应该被视为作者。尽管新媒体行业与传统行业在传播媒介以及传播速度和范围、受众群体有很大不同,但改变不了劳动者与用人单位之间的法律关系。所以,当数字作品符合上述三个条件,应将法人或其他组织视为作者,依法享有著作权。

(二)数字作品著作权的归属认定

新媒体时代的数字作品大多依附于互联网而存在。在各种新媒体平台之上,公众创作作品并不一定使用其真实姓名,这就给数字作品著作权的归属界定带来了一定的难度。《著作权法》中对于传统作品著作权的归属作了明确的规定,若没有相反的证明,在作品上署名者为作者。显然数字作品并不能当然的使用这一规定。数字作品的特殊性应该有其自身的著作权归属界定方法。

新媒体平台给予大众更多空间发表作品。但目前大部分新媒体平台并不要求注册者实名注册,公众使用虚假信息在各平台进行注册并登录,使用注册名称在平台发表作品。在发生数字作品著作权侵权时难以界定其著作权归属。通常情况下,数字作品著作权属可以采用下列方式进行认定:

第一,数字作品的著作权人拥有作品发表平台的账号与密码[13]。是最基础的确定数字作品著作权归属的方法,但也是易有漏洞的环节。数字作品的著作权人能够顺利登陆其发表作品的新媒体平台,可以初步认定其是数字作品的著作权人。但是,网络环境下发生的盗号行为屡见不鲜,所以,数字作品著作权的归属还应符合以下条件。

第二,网络空间用户的身份认定也能够证明著作权的归属。例如新浪微博、腾讯微博、微信公众平台等新媒体平台给予用户加V的方式来认定用户的身份。这种方式也能直接证明新媒体用户于平台之上发表的作品归属于自己。这种情况下,网络服务提供者也可以提供证据证明用户的身份等相关信息,利于确认数字作品著作权的归属。

第三,数字作品的著作权人拥有作品的原始数据[14]。新媒体平台之上,用户可以提供其发表的最初时间进行比对。但是现实生活中,不同平台之间的数字作品侵权现象时常发生,新媒体平台的优点是发表时间会存于作品之上,不同平台之上的时间也可以进行比较。完整的原始数据能够证明作品的来源、作品的创作过程以及作者身份[15]。保存原始数据更能有力的证明数字作品著作权归属。

五、数字作品之新媒体平台的转载问题

新媒体平台的出现使公众获取知识的途径越来越便捷,数字作品能够更加直观地被公众感知。因其便捷性也带来了诸多侵权问题,未经许可转载是诸多侵权中最为严重的情形。

为保护数字作品的著作权,一些数字作品上有明确的数字水印。但是,仅仅依靠数字水印并不能够限制肆无忌惮的转载。我国《著作权法》第33条第2款规定了报刊转载法定许可,根据《信息网络传播权保护条例》的规定,报刊之法定许可并未延及于网络环境之下。在现行法律法规之下,网络的转载和摘编侵犯了作者的著作权。因转载侵权数量之庞大,难以规范。本文认为,规范网络转载侵权行为,可从技术、经济、法律等层面入手。

从技术层面来看,侵权转载行为可以得到遏制。例如微信的原创保护功能就是一种借鉴。微信公众平台于2015年1月公测上线了“原创声明功能”(如图1),此项技术的功能在于相似文章的比对,即微信公众平台上已经发布的原创文章与用户将要发表的文章进行对比,分辨其相似度,进而区分原创与抄袭,以此实现对原创的保护。这一功能的出现以及腾讯的运用,使自媒体内容的保护从被动时代进入主动保护时代。此外,其他自媒体也向微信寻求技术帮助,例如豆瓣和知乎,加入了原创保护机制,使得互联网中新媒体环境愈发良好。

图1 微信公众平台“原创声明功能”介绍

它依托于强大的计算机技术,对于文字相近的作品进行匹配,以判定是否抄袭或者篡改他人原创文章。那么,这种技术同样也可以适用于遏制转载行为。

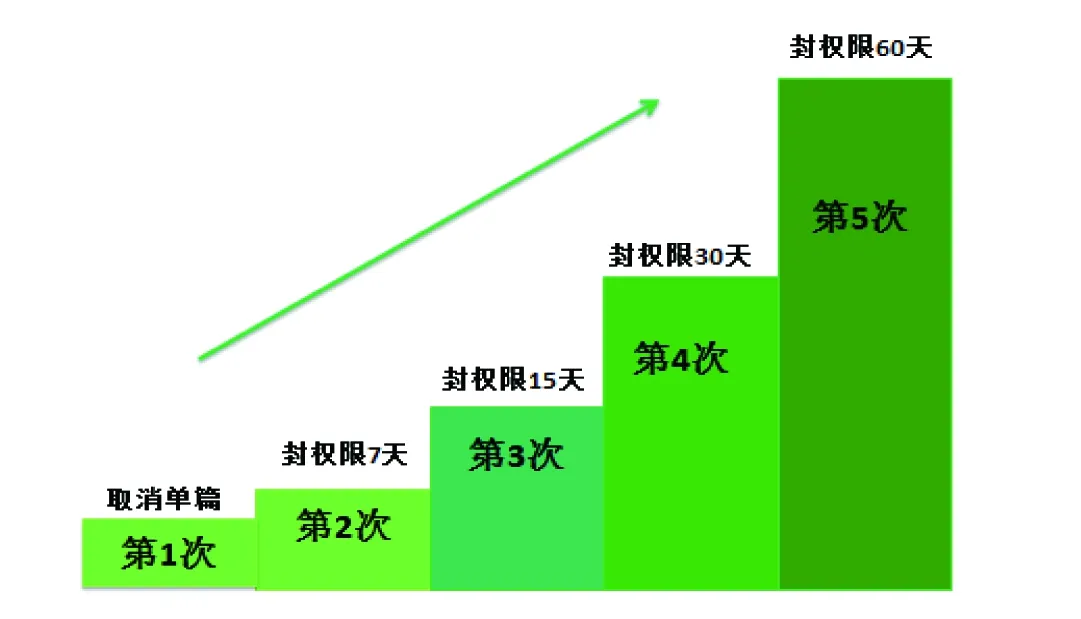

从经济层面应提升侵权转载者的成本,特别是再犯成本。微信公众平台中出现了未经许可转载他人作品的时候,或与他人原创冲突之时,大多数的处理方式时责令删除。最严重的惩罚是封锁公众号60天(如图2-图3)。

图2 微信公众平台违规通知

图3 微信公众平台违规规定

而一个银行卡号可以绑定五个公众号,也就是说再犯的成本极其之低。那么这种所谓维护原创措施,并不如预期那般强大与完善。遏制侵权转载行为应一卡一号,侵权转载被投诉,即永久封锁账号。

从法律层面应明确网路转载的侵权性质,且应当有明确的惩罚措施。国家版权局办公厅2015年4月22日颁布的《关于规范网络转载版权秩序的通知》,明确规定了转载他人作品之前,互联网媒体必须取得作者的同意授权,须对转载的作品支付报酬,指出作品的来源即作者姓名和作品名称,且在使用过程中不得随意歪曲篡改作品的内容,更不得歪曲作品整体的原意,也不得对作品的内容进行实质性的修改[16]。转载最

重要的是依法付费。可喜的是我国内容授权付费机制也开始建立。其中,知乎是付费机制相对比较完善的,对于用户体验来讲,知乎的用户体验和原创保护较为完善。知产库、法律读库等网站也逐渐建立完善的付费机制,这些平台的举措为接下来新媒体的发展方向起了良好的标示作用,也带来了良好的网络环境体验。

值得肯定的是,《通知》明确了转载的程序,对依法规范网络转载行为具有重要意义,但对侵权转载的惩罚不足,使之在实践中的意义会大打折扣。本文认为,不仅应明确网络转载程序,还应明确侵权转载的惩罚措施,才能真正遏制侵权转载行为。

六、结论

法律具有两大基本特征:一是稳定性,二是概括性。而社会生活则是多样的、灵活的。因此,法律总是滞后于社会生活的发展。早在18世纪,梅因爵士就曾对此作过经典阐释:“社会需要和社会意见常常是或多或少走在法律的前面,我们可能非常接近地达到它们之间的缺口的接合处。但永远的趋向,是要把这缺口从新打开,而我们所谈到的社会进步、人民幸福的或大或小,完全取决于缺口缩小的快慢程度[17]。”

互联网的兴起,是因为其便捷,也因为其一开始被推崇使用的时候带着“免费精神”。人们相较于花钱使用,内心都会不由自主的想到免费。这种互联网氛围的养成,一方面因为互联网推崇者没有制定好规则,另一方面也因为法律并没有与时俱进。活于当下这个时代,无论是思想还是实践都应该紧跟着时代潮流,认真的向前发展,而不是一成不变。

[1]黎淑兰.著作权归属问题研究[D].华东政法大学,2014.12.

[2]R·F·沃尔,杰里米·菲利普斯,王捷.版权与现代技术[J].国外法学,1984(06):17-21.

[3]袁泳.数字版权[A].郑成思主编.知识产权文丛[C].北京:中国政法大学出版社,1999.34.

[4]魏玉山.2015-2016中国数字出版产业年度报告[J].印刷杂志,2016(08):8-12.

[5]张福学.网络数字化信息版权问题研究[J].情报科学,2003(2):174-177.

[6]常素洁.从知识产权角度探析全媒体时代版权价值[J].出版广角,2015(Z1):80-81.

[7]张鹏程.自媒体时代知识产权保护的困境[J].出版广角,2015(16):20-21.

[8]刘琛.IP热背景下版权价值全媒体开发策略[J].中国出版,2015(18):55-58.

[9]胡瑾.互联网知识产权保护的热点与难点研究[J].信息网络安全,2009(02):13-15.

[10]吴汉东.知识产权[M].北京:北京大学出版社,2014:48.

[11]韩顺法,郭梦停.“IP热”背后的版权价值扩张效应及全媒体开发模式研究[J].电子知识产权,2016(11):45-50.

[12]汪丹.关于数字作品的著作权归属问题的探讨及几点建议[J].现代情报,2004(12):28-30.

[13]李振武.浅谈网络作品作者身份的认定途径[J].中国版权,2012(03):35-36.

[14]涂明辉.计算机网络时代背景下的著作权保护[J].传播与版权,2015(12):171-174.

[15]吴水兰.作品著作权人的认定[D].中国政法大学,2014,11.

[16]邵亚萍.网络转载中的版权保护问题及其对策[J].中国出版,2016(12):59-63.

[17]亨利·梅因,沈景一译.古代法[M].北京:商务印书局,1984:15.

D

A

2095-4379-(2017)16-0014-04

詹启智(1964-),男,汉族,河南武陟人,河南财经政法大学民商经济法学院,副教授;刘彩玉(1995-),女,汉族,河南孟州人,河南财经政法大学民商经济法学院,2017届学生。