穿越于茶盐文化中的栟茶古镇

2017-06-15朱冰清

■ 朱冰清

穿越于茶盐文化中的栟茶古镇

■ 朱冰清

2016 年 9 月,住建部、发改委等 7 部委联合发布最新一批全国重点镇名单,江苏省如东县栟茶镇顺利入选。这个黄海之滨尘封千年的前朝古镇,迎来新的发展生机。

栟茶位于苏东沿海,上海西北,成陆于西周,自古以来海洋资源天然独厚,至唐初已成为闻名朝野的煎盐场亭,栟地由盐始兴,领盛百业,由此带来了常驻人口的增量,也带来了多元经济、文化和生活形态,使栟茶形成统合型文商重镇。地处沿海,靠近上海,古镇谱写了不凡的发展历史,积淀了厚重的文化底蕴,成为江海大地久负盛名的“中国历史文化名镇”(见图 1)。

图1 中国历史文化名镇栟茶

古镇文化宝库星光璀璨,其中“一河、两树、三街、四寺、五桥”历史价值颇为显著,它们共同构成了栟茶古镇的历史文化特质。

一条古运河

“淮南江北海西头,中有一泓扶海洲”,古栟茶运河原为古扶海洲西北海潮沟。东晋年间,扶海洲汇入大陆,该潮沟剥离海面成为古栟茶运河,也成为先民赶海的重要航道。

盛唐时期,盐业成为国民经济的重要支柱。为推行朝廷“就场专卖制”盐政,栟茶盐场经由官府出资,将运河拓宽加深,以满足盐运需要,取名栟茶盐河(见图 2)。

宋咸淳五年,栟茶盐商贸易空前繁荣,引发朝廷关注,遂委派两淮制置使李庭芝在苏东组织开凿盐运河,栟茶盐河得到了疏浚,盐运更为便利。从此,茶盐通过此河运往泰州、扬州,直达京杭大运河,再转运各地,使茶盐扬名天下,故栟茶素有“苏东古盐都,运河入海口”的美称。

图2 栟茶古盐运河

新中国成立后,人民政府将运河入海口的三门涵洞(清乾隆年间建成)修建成九门小洋口大闸,承担起沿河百万亩农田灌溉和排涝任务。现在,人民政府成立了河长制,河道管理和水环境整治提升到新的水平,古老运河焕发出新的生机。

两棵古航标树

栟茶地名源于两棵古树(见图 3)。相传唐初,“当地有栟树、茶树各一,干高逾丈,冠大如盖。渔人下海捕捞,皆以栟茶二树为标,过往来去,设摊易货,搭棚为居,凿井成市,名为栟茶”。时过境迁,尽管两棵古树已成遥远的记忆,但栟树、茶树与古镇的不解之缘,却源远流长,积淀了人与树和谐共生的树文化。

图3 栟树、茶树石雕

许多见证古镇历史的老树,或在抗战烽火中,或在文革运动中,被砍伐殆尽,现存的“蓬蓬树”,是唯一树龄超过300 多年的宋代古树,百板桥边老槐树、南河畔老梧桐、镇西老杨树,均为民国时期栽种的百年老树(见图 4)。令人欣慰的是,在现今启动的古镇开发工程中,人民政府用历史的和发展的眼光,科学规划“栟茶树文化”,建设“古树展馆”,打造栟树园、茶树园、银杏园、香樟园。

图4 镇北蓬蓬树

三条古街

千百年来,盛名的茶盐造就了自东向西绵延千里的茶盐古道,栟茶东大街、中市街、西大街就是其中久负盛名的古街道(见图 5)。

图5 清代民居

茶盐古街道

东大街。最初栟茶先民祭海祈福之地,后逐步演变为官府、民间盛大的宗教活动场所,至宋代庙宇众多,香客云集,活动频繁。东街现存的石板街有 160 米长,街道两边遍及香火店、八卦摊、风水易经等商铺,商铺后是青瓦民宅区。东街城区密林环抱,北侧为古运河,运河畔自古就有绵延的芦苇荡和杨树林,是当年革命党秘密活动地。苏北区党委和苏北行政学院驻地于此,造就和培养了大批苏中县区行政干部(见图 6)。

图6 1941 年,陈毅、粟裕等军政领导在栟茶徐氏宗祠主持成立苏中军区

中市街。中市街是古镇腹地,至今保留着较多的明清古建筑,焕发出历史文化魅力,震惊大清王朝的“一柱楼”诗案(见图 7),就发生在栟茶小学老校区,其影响之深、波及之广,由大清文献《四库全书》可见一斑。石板街为清乡绅缪希陶出资铺设,石街中间横铺短石板,供官人乘轿行走,两侧竖铺长石条,为佣人提灯照明所有。沿街曾有许多老字号茶食店、金店钱庄、客栈酒楼等。店铺朝街为站立式木板店门,整房为多进。街道两侧有多条古巷,纵深望去,尽是青砖小瓦民宅,红漆木门院落。中市街保存有清代永祥当铺、育婴堂、民国大东旅社、李家旧居、状元祖屋等古建(见图 8)。

图7 古一柱楼

图8 永祥典当铺(清)

大东旅社(民国)

西大街。西大街是古镇最早大宗物资交易街,凭借天然的运河港湾“仓廒口”(见图 9),成为仓储重地和漕运中心。仓廒口堪称城中湖,河道深,水面开阔,可容纳上百条中型木船。

图9 西街仓廒口

民国时期的交易票据

西大街古建亦有存留,几经修缮的民国老粮库,仍保留着原有的功能、结构和风格,今人仍能由库房外观深感其精湛工艺,体现了栟茶工匠的高超智慧,创造了木架式库房大跨结构的成功范例。

四座古寺

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。唐初之前,栟茶寺庙始兴。至唐宋,多有名僧来栟传道,庙宇之风日盛。古镇寺庙有丰富的藏经和深厚的宗教文化,其中西寺庙、城隍庙、龙王庙和关帝庙遗存较多,影响广泛。

寿圣寺。“古运河畔寿圣寺,夜半钟声到客船”。寿圣寺,建于南宋咸淳年间,是南黄海边最大的传奇古刹。古刹于解放前夕因战乱遭毁,宝塔于“文革”期间被拆。2014 年,栟茶镇启动寿圣寺复建工程,至 2016 年年底,其基础设施建设已全部完成。后期工程计划用5年时间,建成为东方药师佛道场、华东沿海禅修中心,打造集古镇文化、禅修中心、智慧寺院于一体的品牌寺院(见图 10)。

图10 寿圣寺原貌

城隍庙。栟茶城隍庙建于清雍正年间,坐北朝南,主体建筑为三进院落,有山门、大殿、钟鼓楼、后殿等,采用悬山式琉璃顶,堪称古镇精品建筑。

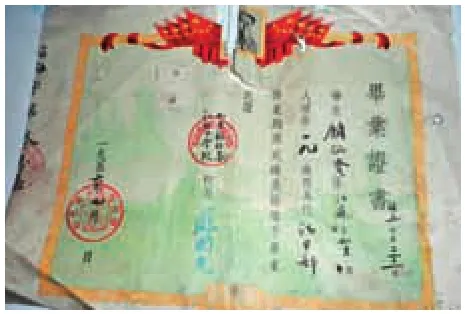

民国十七年(1928),城隍庙改建为东台栟茶私立初级中学,1941年至1945年间为日军驻地。建国后复为栟茶中学。昔日的城隍古庙,如今已成为以“平民教育”理念闻名的全国一流高级中学(见图 11)。

图11 1956 年栟中毕业证书

江苏省栟茶高级中学

关帝庙。传播诚信之道教文化的栟茶关帝庙建于清代乾隆三年,现存有山门,中殿和厢房,中殿供奉关圣帝君。在以茶盐商贸为格局的古镇栟茶,关帝庙在一定程度上传播了诚信的正能量,成为栟茶民众立身处世的道德楷模。现在,古镇爱国敬业、诚信友善的德育文化已合理融入当今公民道德建设的主流价值观。

龙王庙。栟茶临海,历史上屡遭洪灾。为借助神灵平息水患,清乾嘉年间朝廷诏准,在东街建庙供奉龙王。龙王庙所处地势较高,四周古树参天,整个建筑群气势雄伟,有龙庙宁潮之说,寄托了栟茶先民祈求平安的心愿。

五座古桥

“烟柳画桥,风帘翠幕,参差数万人家”。栟茶四面环水,河网交织,桥梁众多,高超的桥艺,悠久的历史,集中体现了江苏桥梁之乡的魅力。

百板桥。古运河穿北街而过,最初宋代先民在此处架设砖石桥(见图 12)。为了兼顾水陆两便,设计师将此桥改进为活动式抽板桥,如有大船通过,则将板抽掉,船过后再放回,让行人过河。为使桥管更为科学,乡绅缪中正在河道两侧打石墩,用粗木龙骨抬高桥梁,形成石墩木拱桥,这样桥架增高,南北陆路交通和东西运河航道互不影响,时刻畅通。如今,此桥已改建为大跨公路桥,并更名为“卫海桥”,主桥 150 米,南北引桥各 180 米。卫海桥将承载栟茶人民迈向小康大道的光荣使命。

图12 旧时百板桥原貌

东石桥。建于宋咸淳年。原为拱形桥,石桥两头分别立有高大壮观的圈门。相传当年日军进驻栟茶,一日本妇人因桥高阶陡又逢大雨,爬行过桥。日军闻此恼怒,责成地方改成石板平桥,桥东圈门上刻“日新街”,西圈门上刻“通利门”。此桥于解放后重新改建。现今东石桥已加固整修,桥下河宽水清,水上住户均上岸落户,成为古镇居民。

通济桥。该桥为南宋咸淳年间,栟茶工匠用花岗岩叠砌的拱形石桥,高大雄壮,气势非凡。传说建此石桥时,因桥跨大,中间条石直拱无法合拢,后经仙人托桥相助合并留下五个巨大指印。为感恩仙人相助,人们在桥北建大圣宝塔,供奉诸神,护城护桥。新中国成立后,因栟茶运河拓宽,通济桥被拆。如今,通济桥重建工作已列入栟茶古镇复建规划之中。

西虹桥、南堡桥,均为旧时栟茶护城河木桥,驻足木桥,尽览“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”的古镇美景……现在,此二桥改建为公路桥,桥下河水清澈,石驳护岸,垂柳绿茵,南圈门文化墙与民居掩映其中,构成“南堡新景”。西出虹桥眺望运河,更有“长河落日圆”的美好意境。

古镇存留了苏东地区最为完整的古石街、古建筑、古树、古井等文化古迹,诞生了栟茶中学、栟茶小学、栟茶幼儿园、浒零小学四所百年老校。纵观古今,古镇栟茶培养了历代众多的社会精英和勤劳智慧的民众群体,传承了中国传统文化,成为全国知名的文化圣地和历史宝典,也为打造国家级重点镇、实现可持续发展积淀了宝贵资源。

面朝大海,春暖花开。千年古镇跨上了十三五规划建设的快车道,迎来了新的发展生机,蓝图绘就,蓄势待发,栟茶镇必将成为国家级重点镇建设和发展进程中一颗璀璨的明珠!

图13 栟茶全景

(作者单位:东南大学建筑设计院)