汉语三种表比喻义的ABAC式

2017-06-08刘春梅梁秀梅

刘春梅+梁秀梅

摘 要:ABAC式是汉藏语中普遍存在的一种词语结构形式,是汉藏语言比较典型的类型特征。文章分析了以同义词“如”“似”“若”,充当A所构成的三种表比喻义的ABAC式结构的语义和句法功能特点。指出三种ABAC式绝大多数都是并列结构,但各自搭配的成分性质不同;三种ABAC式的B、C在语义上都具有相近或相类、相反或相对的关系,但偏重不同;三种ABAC式在句中的功能也有所不同。最后推断出汉语的ABAC式已变得更加能产与活跃。

关键词:ABAC式 比喻义 对比

一、引言

ABAC式是汉藏语最常见的四字格式①,也是汉语重叠式四字格中使用频率最高的一种形式(孙艳,2005)。关于汉语ABAC式的结构,陆志韦(1956)认为:这是一种半自由的结构,源于古代的骈文;AB与AC组成并立关系,但A与B、C可以组成多种结构;一个A可以搭配多组B、C,一组B、C也可以搭配多个A。赵永新(1997)则认为,AB与AC的结合有的严密有的松散,并非所有的ABAC式都不可分割;不同词性的A可以搭配不同词性的B、C。关于ABAC中B与C的关系,陆志韦(1956:63)认为,动宾格ABAC式中“两个宾语合起来本是一个多音词,很少例外”。蒋文清、陈爱文(1982)也认为,BC经常就是并列双音词,ABAC式固定成语就是BC词的扩展。赵永新(1997)、曹大为(2000)、孙艳(2005)的研究则从语义上揭示,ABAC中的B和C具有相近或相类、相反或相对的关系。在语素的选择上,虽然蒋文清、陈爱文(1982)、何珮珩(2012)认为汉语ABAC式的B、C选择与声调和韵律有关,但孙艳(2005)认为语义才是成分选择的决定因素。总而言之,虽然学者们对汉语ABAC式的形式和功能已有所揭示,但对于这个相当能产的ABAC式结构,仍有许多问题需要深入探究,比如:一个相同的A可以搭配多少组不同的BC,一组相同的BC搭配不同的A之间会有什么关系等等,都需要个案的深入研究。

《汉语水平等级标准与语法等级大纲》(2002)从丙级“固定格式”中开始出现ABAC式词语。留学生对这种格式既惊奇又困惑。惊奇在于它结构的整齐对应,表义的简洁凝练;迷惑在于它语素搭配的灵活多变,形式的“似曾相识”。本文选择三个表比喻义的同义词“如”“似”和“若”充当A所构成的ABAC式进行比较分析,以进一步探究汉语ABAC式的本质特点,帮助学生更好地理解和运用这种格式。

本文语料主要来自北大语料库、《现代汉语词典》(第6版)(2012)、《汉语四字格字典》(姜德梧,2000),共收集到“如”充当A的ABAC式词语292个,“似”充当A的ABAC式词语121个,“若”充当A的ABAC式词语67个。

二、三种ABAC式的结构特点

陆志韦(1956)认为,四字格既是一种构词格,也是一种造句格。周荐也认为,四字格中大部分是词,小部分是短语。以下从词性搭配方面讨论三种ABAC式的结构特点。

(一)“如”充当A的ABAC式结构特点

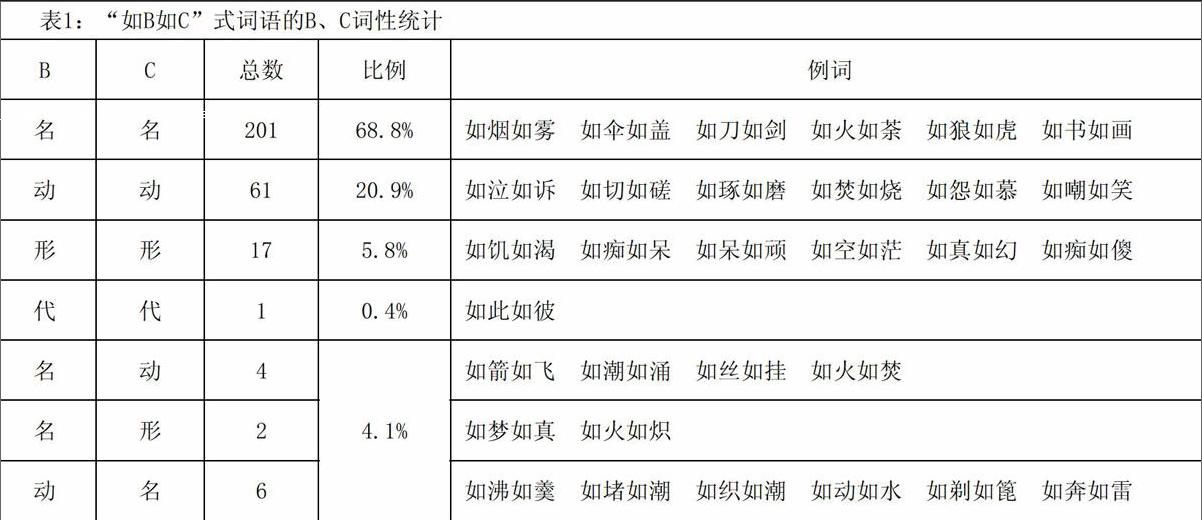

《现代汉语词典》(第6版)(2012)中对“如”的解释有8个义项:①适合;依照。②动,如同。③动,及;比得上(比较得失或高下,只用于否定式)。④介,用于比较,表示超过。⑤连,如果。⑥动,表示举例。⑦<书>到;往。⑧名,姓。对照词典解释,“如”充当A在ABAC式中应解释为动词性成分,表“好像”“如同”义。搭配的B、C词性有以下几种情况:

从表1可以看出,“如B如C”式词语中B、C词性相同的约占95.5%,只有4.1%的例句B、C词性不同。若B、C词性相同,“如B”和“如C”组成并列结构。这些并列结构中,以“如”后面搭配名词性的B、C构成动宾结构为最常见,如“如烟如雾”“如伞如盖”,约占68.8%;搭配动词性或形容词性B、C的分别约占20.9%和5.8%,此时的动词或形容词表示的是一种动作行为或物象的状态,具有名词性成分的特点,如“如泣如诉”“如饥如渴”,因此“如”也与B、C组成动宾式结构。但这些动宾式结构中的B、C并不一定能组成BC词语,如:泣和诉、伞和盖。

(二)“似”充当A的ABAC式结构特点

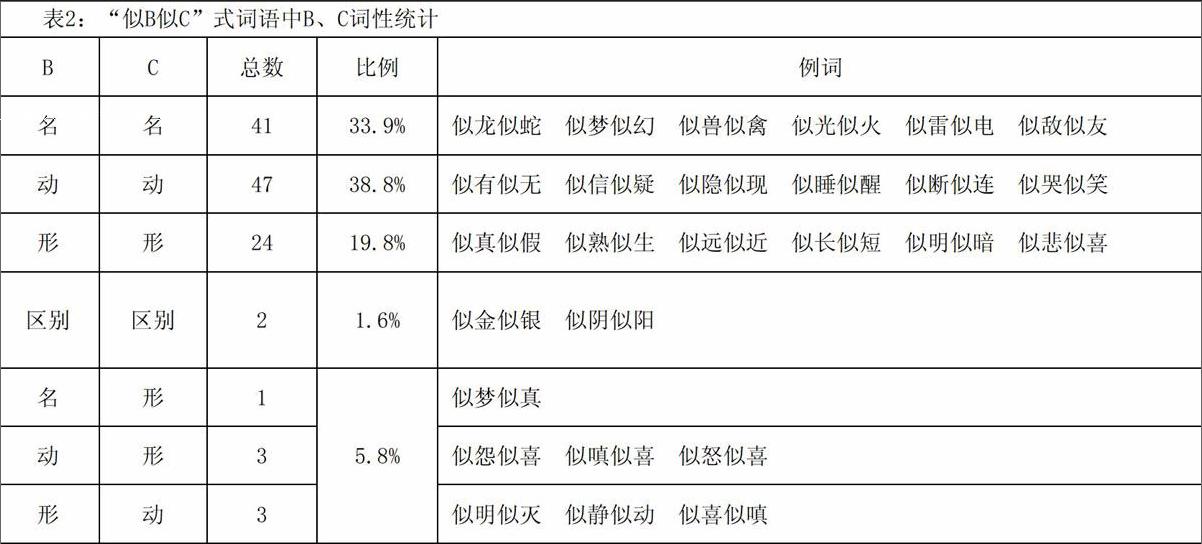

《现代汉语词典》(第6版)(2012)中对“似”的解释有3个义项:①动,像;如同。②副,似乎。③介,用于比较,表示超过。对照词典解释,“似”充当A在ABAC式中应解释为“像”“如同”。搭配的B、C词性有以下几种:

从表2可以看出,“似B似C”式词语中,B、C词性相同的约占94.1%,B、C词性不同的只约占5.9%。若B、C词性相同,“似B”和“似C”组成并列结构。这些并列结构中,“似”后面搭配动词性和名词性的B、C居多,分别约为38.8%和33.9%;搭配形容词性的约占19.8%;搭配不同词性B、C的只有约5.9%。“似”不仅与名词性的B、C组成动宾结构,如“似龙似蛇”;与动词性或形容词性的B、C也能组成动宾式结构,如“似隐似现”“似真似假”,因为此时的动词或形容词同样表示的是一种动作行为或物象的状态,具有名词性成分的特点。但这些动宾式结构中的B、C也并不一定能组成BC词语,如:龙和蛇、隐和现。

(三)“若”充当A的ABAC式结构特点

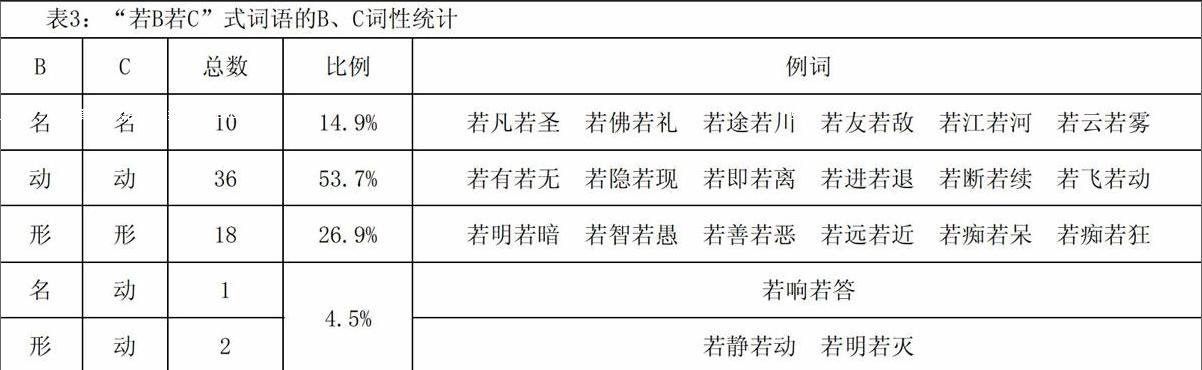

《现代汉语词典》(第6版)(2012)中对“若”的解释有两种,第一种有3个义项:①如;好像。②连,如果。③名姓。第二种是:<书>代人称代词。对照词典解释,“若”充当A,在ABAC式中应解释为:“如”“好像”。搭配的B、C词性有以下几种:

从表3可以看出,“若B若C”式词语中,B、C词性相同的约占95.5%,B、C词性不同的约占4.5%。若B、C词性相同,“若B”和“若C”组成并列结构。这些并列结构中,以“若”后面搭配动词性的B、C为最常见,约占53.7%;搭配形容词性B、C的约占26.9%;搭配名词性B、C的约占14.9%。不管是搭配动词性的,还是形容词性的、名词性的BC成分,“如”均與B、C组成动宾结构,但这些动宾式结构中的B、C并不一定能组成BC词语,如:凡和圣、友和敌。“若”后搭配不同词性B、C的约占4.5%。

由上可见,虽然三种格式中“如”“若”“似”词性相同,语义相近,但各自搭配的B、C词性却不相同。从数量上看,“如B如C”式有292种搭配,“似B似C”式有121种搭配,“若B若C”式有67种搭配。这说明,“如B如C”格式的能产性最高,“似B似C”式次之,最低的是“若B若C”式,这大概与“若”的文言色彩有关。三种ABAC式中的B、C均以名词、动词、形容词性成分居多,指示词、区别词性成分偶有出现。“如”以搭配名词性的B、C为最常见,“若”以搭配动词性的B、C为最常见,“似”以搭配动词性和名词性为常见。三种ABAC式中的B、C词性绝大部分相同。因此,三种ABAC式词语绝大多数是并列结构。有的结构比较紧密,有的结构比较松散。结构松散的,B、C位置可以互换,由此产生两个语义相同素序不同的同素异序词语,如“如诗如画—如画如诗”“似悲似喜—似喜似悲”“若无若有—若有若无”。有小部分的B、C能同时进入三种格式,但由于“如”“似”“若”语义上的相同,所以这些词语在语义上并没有太大的区别,如“如烟如雾—似烟似雾”“若隐若现—似隐似现”“若假若真—似假似真”。

三、三种ABAC式的语义特点

曹大为(2000)认为,汉语的ABAC式在表义上具有强化和兼容的特点。当B、C语义相似或相关时,与A结合后组成的并列结构有强化语义的作用,如“无边无际”比“没有边际”更强调宽广的状态。当B、C语义上为相反或相关时,ABAC则具有兼容的特点。如“时断时续”是两极兼容,不是断就是续;“不土不洋”是反向兼容,既不是土也不是洋。但笔者认为,ABAC式词语的语义不仅跟B、C的语义相关,也跟A的语义相关,因此不能仅由B、C语义的关系来推断ABAC的性质和范围。语料统计结果表明,三种ABAC式词语中B、C基本为相近或相类、相反或相对的关系。当B、C为相近或相类的语义关系时,ABAC表现的是“既像B又像C,同时兼有B、C特点”的状貌;当B、C为相反或相对的语义关系时,ABAC表示的是“或者像B或者像C”,或者“不像B也不像C”的状貌。

(一)“如”充当A的ABAC式语义特点

1.B、C为相近或相类的语义关系。这样的“如B如C”词语共有283个,约占总数的96.9%。这些词语中的B、C多为名词或动词性成分,表相近或相类的事物或动作行为。当B、C为名词性成分时,整个词语语义上具有兼容B、C事物的样貌,表“既像B又像C”,同时兼有B和C的特点,如“如烟如雾:好像烟又好像雾”“如火如荼:像火那样红,像荼那样白”。当B、C为动词性成分时,整个词语语义上具有兼容B、C动作行为的状态,也表“既像B又像C”,如“如泣如诉:好像在哭泣,又好像在诉说”“如饥如渴:好像饥饿,又好像口渴,形容要求非常迫切”。实际上“泣”和“诉”“饥”和“饿”都是交织在一起的。

2.B、C为相反或相对的语义关系。这样的词语仅有9个,约占总数的3.1%。这些词语中的B、C多为动词性或形容词性成分。由于B、C在词义上的两极性,整个词语语义表示的是“或者像B或者像C”的性质状态,如“如死如生”“如崩如兴”“如真如幻”。

(二)“似”充当A的ABAC式语义特点

1.B、C为相近或相类的语义关系。这样的词语共有63个,约占总数的52.1%。这些词语中B、C多为动词性或名词性成分。当B、C为动词性成分时,整个词语语义上表动作行为兼有B、C的性质,如“似怨似恨:好像怨也好像恨(有怨也有恨)”“似喘似咳:好像是喘又好像是咳(兼有喘和咳的状态)”。当B、C为名词性成分时,整个词语语义上表具有B、C事物的特征,如“似人似物:像人又像物(兼有人和物的特征)”“似山似海:像山又像海(兼有山和海的特征)”。

2.B、C为相反或相对的语义关系。这样的词语有58个,约占总数的47.9%。这些词语的B、C多为动词性或形容词性的成分。同样也由于B、C在词义上的两极性,整个词语语义表现的是“或者B或者C”的性质状态,如“似断似续”“似真似假”;或是“不B也不C”的状态,如“似哭似笑”“似熟似生”。

(三)“若”充当A的ABAC式语义特点

1.B、C为相近或相类的语义关系。这样的词语共有15个,约占总数的22.4%。这些词语的B、C多为形容词性或名词性成分,动词性成分很少。当B、C为形容词性成分时,整个词语语义表兼有B、C的性质状态,如“若痴若狂:好像痴又好像狂”“若淡若疏:好像淡也好像疏”。当B、C为名词性成分时,整个词语语义上表好像具有B、C事物的特点,如“若江若河:好像江又好像河”“若云若雾:像云也像雾”。

2.B、C为相反或相对的语义关系。这样的词语有52个,约占总数的77.6%。这些词语中B、C多为动词性或形容词性成分。同样由于B、C在詞义上的两极性,整个词语语义表现的是“或者B或者C”的性质状态,如“若有若无”“若即若离”;或是“不B也不C”的状态,如“若远若近”“若软若硬”。

从以上分析可知,“如B如C”词语中的B、C语义上绝大部分是相近或相类关系,“若B若C”词语中的B、C约四分之三为相反或相对关系,而“似B似C”词语中,B、C为相反或相对关系的各约占一半。从另一方面也可以看出,若B、C为名词性的成分,那么语义上容易表现为相近或相类的关系;若B、C为动词性或形容词性成分,则B、C在语义上容易表现为相对或相反的关系。如果B、C在语义上是相近或相类关系,那么不管是名词性的,还是动词性的或形容词性的成分,三种ABAC式词语在整体意义上都表示好像兼有B、C事物的特征或动作行为的性质状态。如果B、C在语义上是相反或相对关系,三种ABAC式词语在整体语义上表达的是“或者好像B或者好像C”或者“既不像B又不像C”的状态。

四、三种ABAC式的句法功能

三种结构虽然语义相近,结构相同,但由于搭配的成分不同,所以在句中充当的角色有所不同。

(一)“如”充当A的ABAC式的句法功能

如充当A的ABAC式词语在句中以充当状语和谓语为最常见,补语和定语次之,个别可以充当宾语和主语。

1.作状语

(1)“——他怎么可以这样对待我?”马林生如痴如呆地扭脸问夏家夫妇。(王朔《我是你爸爸》)

(2)只要吉尔走过他的房间,托比的眼睛就如饥如渴、发狂似地跟随着她,央求着她。(西德尼·谢尔顿《镜子里的陌生人》)

2.作谓语

(3)顿时,河面上扬起节奏明快的玛利雅奇乐曲:吉他声如泣如诉,小号声催人奋进,木琴声清脆动人。(归通昌《墨西哥》)

(4)人生如幻如化,短暂如朝露。(海之印迹《包容的智慧——星云大师语录》)

3.作补语

(5)一路上,他不失时机地按动照相机的快门,把以宋美龄为主人公的风景名胜拍了下来,一张张照片拍得如诗如画,如仙如幻。(程广、叶思《宋氏家族全传》》

(6)正是在他与战友们的号召下,五四运动方能开展得如火如荼。(徐文钦《领导干部不可不知的读书智慧》)

4.作定语

(7)无疑地,我们有些信念是错误的;因此,我们就不得不问:要判断如此如彼的信念并不错误,这究竟能确切可靠到什么程度呢。(罗素《哲学问題》)

(8)悲哀痛苦的姿势,如泣如诉的音乐,长长的说明性道白使情节层层推进,通俗剧的成份一样也没少。(西奥图·德莱塞《嘉莉妹妹》)

5.作主语

(9)如狼如虎是表面工作,船主悄悄地上岸,是实际行动。(杨里昂《爱国名人自述》)

6.作宾语

(10)当他们走进竹林精舍,看到那些佛陀的众多的弟子,现在都是如兄如弟,他们每个人都非常的欢喜!(星云大师《释迦牟尼传》)

(二)“似”充当A的ABAC式的句法功能

“似”充当A的ABAC式词语在句中主要充当谓语、定语和状语,小部分可以充当补语和宾语。

1.作谓语

(11)它由混浊而渐清澄,由虚缓而渐盈满,不动时像深渊,浮泛又像浮云,它似无似有,若亡若存。(杨宁宁《春秋战国及秦汉之食品客文化》)

(12)这个人物似真似假,似有似无。(蒋承勇、项晓敏、李家宝《20世纪欧美文学史》)

2.作定语

(13)用大海做底色,青春做笔,心血做墨,采摘来七彩阳光镶嵌出一道似梦似幻的风景。(王亚惠《不要丢掉自己的小伞》)

(14)高远的天空万里无云,只有在遥远的地尽头,好像有一些似烟似雾的东西在袅袅上升,一声乌鸦叫,声如裂帛。(秦巴子《被遗忘的经典小说(上卷)》)

3.作状语

(15)他似睡似醒地说,嗓子里仿佛堵着点什么。(老舍《骆驼祥子》)

(16)岳秀英这回倒是没有把朱预道的手拿开,但是仍然没有被说服,她仰起脸,似怨似恨地说:“任凭你说得塌天破地,可是你得跟我讲你去周四根家里去做什么。”(《历史的天空》)

4.作补语

(17)昏暗的灯光把屋内装饰得若明若暗,前厅加左右两个套房一共3室,我像进入一个探险的境地,尾随着警官蹑手蹑脚地行进。(朝左拉《葡萄心情》)

5.作宾语

(18)魔幻故事的特点是似真似假,亦幻亦真。(《全国精美作文年选初中2009年度经典》)

(三)“若”充当A的ABAC式的句法功能

“若”充当A的ABAC式词语在句中以充当状语和谓语居多,补语和定语次之,个别可以充当宾语和主语。

1.作状语

(19)老道若惊若疑地瞅着杨子荣。“这意思就是胜利了。”(曲波《林海雪原》)

(20)从车窗望出去,是无边无际的华北平原,一团昏黄的月亮若即若离地挂在车窗外,就像他剪不断、理还乱的思绪。(张清平《林徽因》)

2.作谓语

(21)河岸高低错落,古桥若隐若现,绿柳迎风拂水,民居古朴淡然,好一派“一水东西云窈窕,几家杨柳木芙蓉”的景致。(冯雁军《同里桥韵》)

(22)“千里江陵一日还”,你看,三峡的远山近岭皆笼罩在浓稠的烟雾之中,峡门开处,一叶扁舟疾飞而来,船头的少年挥篙激浪,高高的山崖上,巫山神女若隐若现。(张冬《三峡奇石》)

3.作补语

(23)昏暗的灯光把屋内装饰得若明若暗,前厅加左右两个套房一共3室,我像进入一个探险的境地,尾随着警官蹑手蹑脚地行进。(朝左拉《葡萄心情》)

(24)微弱的光亮,将整个池子衬得若隐若现,犹如仙境一般。(梨花颜《发妻不好惹下》)

4.作定语

(25)苏阑的眼睛,黑的就像没化开的墨,浓稠厚重,带着一点点若隐若现的寂寥,既没有怒气,也没有惯见的锐利。(芙蓉三变《非诚勿扰》)

(26)离婚后,赫索格在纽约和花店女主人雷梦娜保持着若即若离的关系。(索尔·贝娄《赫索格》)

5.作主语

(27)可是前两天见我的这个人,若进若退皆合规矩,没有丝毫的漏失;当机应对神变如龙,威猛似虎。(李思齐《南华真经释义(下)》)

6.作宾语

(28)自来签上的诗句,多半是若即若离,在似可解与似不可解之间。(姚雪垠《李自成》)

五、结语

综上所述,“如”“似”和“若”分别充当A时在ABAC式中词义相同,构成的ABAC式绝大部分是并列结构,同一个ABAC式中搭配的B、C绝大部分词性相同,但是三者搭配的特点不同。“如”充当A的ABAC式中,B、C多为名词性成分,语义上多为相近或相类的关系;“若”充当A的ABAC式中,B、C多为动词性成分,语义上多为相反或相对的关系;“似”充当A的ABAC式中,B、C以动词性和名词性成分为常见,语义上为相近或相类的与为相反或相对的各约占一半。在三种ABAC式中,由于B、C词义的相近相关,部分结构不紧密的ABAC的B和C位置可以互换,即ABAC式和ACAB式词语同时存在,语义上区别不大。这不仅可以丰富汉语的表达,而且还成为产生新词的一种途径。如果说之前学者们观察的动宾格ABAC式的BC是一个合成词,而本文所分析的动宾格ABAC式的BC已不再局限于一个词,在一定意义上说明汉语的ABAC式已变得更加能产与活跃。

注释:

①关于ABAC式结构,学界有不同说法,反映了不同的观点:陆志韦

(1956、1964)称“四字格”,徐悉艰(1981)、孙艳(2005)称“四音格”,赵永新(1997)、周荐(1997)称“四字语”。

参考文献:

[1]曹大为.说“ABAC”格式[J].泰安师专学报,2000,(5).

[2]何珮珩.非线性音系格局下汉语ABAC式四字格研究[D].长春:东

北师范大学硕士学位论文,2012.

[3]姜德悟.汉语四字格词典[Z].北京:北京语言文化大学出版社,

2000.

[4]蒋文清,陈爱文.关于并列结构固定词语的内部次序[J].中国语

文,1982,(2).

[5]陆志韦.汉语的并立四字格[J].语言研究,1956,(1).

[6]陆志韦等.汉语的构词法[M].北京:科学出版社,1964.

[7]孙艳.汉藏语四音格词研究[D].北京:中央民族大学博士学位论

文,2005.

[8]徐悉艰.景颇语的四音格词[A].民族语文编辑组.民族语文论

集[C].北京:社会科学出版社,1981:505-518.

[9]赵永新.析ABAC式四字语[J].语言教学与研究,1997,(3).

[10]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第6

版)[Z].北京:商务印书馆,2012.

[11]周荐.论四字语和三字语[J].语文研究,1997,(4).