快速城镇化地区土地利用演变及驱动机制

——以巢湖流域为例

2017-06-05范树平刘友兆程从坤张红梅

范树平, 刘友兆, 程从坤, 张红梅, 於 冉, 吕 军

(1.南京农业大学 公共管理学院, 江苏 南京 210095; 2.安徽省土地勘测规划院, 安徽 合肥 230601; 3.安徽农业大学 经济管理学院, 安徽 合肥 230036; 4.海南省三亚市土地整理中心, 海南 三亚 572000)

快速城镇化地区土地利用演变及驱动机制

——以巢湖流域为例

范树平1, 刘友兆1, 程从坤2, 张红梅2, 於 冉3, 吕 军4

(1.南京农业大学 公共管理学院, 江苏 南京 210095; 2.安徽省土地勘测规划院, 安徽 合肥 230601; 3.安徽农业大学 经济管理学院, 安徽 合肥 230036; 4.海南省三亚市土地整理中心, 海南 三亚 572000)

[目的] 探究巢湖流域土地利用演变特征规律及驱动机制,为实现区域土地资源的优化配置和社会经济的可持续发展提供理论依据。 [方法] 收集巢湖流域及区县1996—2014年土地利用变更调查及社会经济统计年鉴,运用土地利用数量、程度及空间差异计量模型,以及主成分分析法,采用数据统计软件,模拟巢湖流域土地利用变化演化规律及其驱动因素。 [结果] 近20 a来巢湖流域各土地利用类型均发生变化,但不同土地利用类型变化的总量、变化幅度和变化速度却存在明显差异,耕地、园地、草地减少较为突出,林地略有增加,其他农用地减少将近1/2;建设用地总量增长幅度更大,特别是城镇工矿用地及交通基础设施用地增长迅猛,农村居民点用地略有减少;巢湖全域土地利用程度自2004年之后呈现逐年上升趋势,合肥市辖区及周边县域土地利用开发程度较高,其他区域相对较低;耕地减少率金安区、瑶海区、肥西县、含山县居前,城镇用地增加率肥西县、长丰县、巢湖市位于前列;投资拉动、经济发展、工业推进、人口增加及城镇化是巢湖流域特别是近10 a多土地利用变化的主要驱动因素。 [结论] 巢湖流域加快建设长三角世界级城市群副中心城市及生态文明先行示范区,需进一步优化土地利用空间格局,盘活建设用地存量,提高建设用地效率,走资源节约型与环境友好型的土地利用模式。

土地利用; 演变; 驱动机制; 快速城镇化; 巢湖流域

文献参数: 范树平, 刘友兆, 程从坤, 等.快速城镇化地区土地利用演变及驱动机制[J].水土保持通报,2017,37(2):253-260.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.02.038; Fan Shuping, Liu Youzhao, Cheng Congkun, et al. Land Use Change and Driving Mechanism in Rapid Urbanization Region[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(2):253-260.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.02.038

土地利用/覆盖及其演化作为人类活动与自然最为密切、人地关系最为典型的命题[1-2],已成为全球变化研究的核心领域,一直得到国内外广泛关注[3-5],以此探究化解人地矛盾而走向人地协调的可持续发展路径[6]。通过当前文献梳理,土地利用/覆盖研究侧重点在于从时空变化上揭示土地利用演变趋势及规律,可进一步细分为土地利用变化特征、预测模拟、驱动机制及效应机理等4个层面,诸多学者在各层面均取得系列研究成果[4,7-9]。总体上看,由于中国社会经济快速且不均衡发展且区域自然地形地貌迥异而形成人文与自然的“叠加差异”,导致国内学者侧重长江三角洲、珠江三角洲及重点城市群等经济发展热点地区[5,10-12],以及农牧交错带、偏远山区、典型流域河口等生态环境脆弱区得到较多关注[8,13-15],且运用新技术或模型算法的计量方法成主流趋势。为此,本研究选择兼有涉及社会经济快速发展的合肥省会圈和环巢湖流域生态脆弱区“双重身份”的巢湖流域,以土地利用变更调查及社会经济统计数据为基础,综合运用土地利用结构变化和空间演变模型,深入分析巢湖流域1996—2014年期间的土地利用时空演变,进一步运用主成分分析法探究巢湖流域土地利用演变驱动因素,总结概述巢湖流域土地利用演变驱动机制,旨在巢湖流域土地资源优化配置及制定政策法规提供依据。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究区概况

巢湖流域位于安徽省中部,长江流域下游左岸,流域总面积达到1.40×104km2,其中75%处于50 m高程以下;地形总体由北向南渐低,西南为山区,东北为丘陵及浅山区,沿湖及东南为平原,河流水网密度大、纵横交错。巢湖流域涵盖安徽省会都市圈,区位条件及发展政策优势明显,国土面积占全省20%,GDP占全省总量接近40%;其中,第二、三产业达到5 500亿元以上,工业化程度相对较高;城镇化率由1978年20%不到,增加到2014年55%,特别是近20 a来城镇化得到快速提升。近年来,巢湖流域社会经济的快速发展,人口集聚及产业集中得到进一步加强,土地利用结构及空间格局将发生显著变化,区域建设发展与资源保护矛盾逐渐显现。探究巢湖流域土地利用变化及驱动机制,服务区域用地保障和资源可持续利用,促进城湖和谐共生,可视为亟待解决的重要任务。

1.2 数据来源与分类处理

为了便于资料收集及研究成果适用性,在此按照行政区划界定巢湖流域,其涉及合肥市、芜湖市、马鞍山市及六安市4个地级市,涵盖瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、肥东县、肥西县、长丰县、巢湖市、庐江县、无为县、和县、含山县、金安区及舒城县14个区县。围绕土地利用变化及其驱动机制的研究主旨,基础数据资料需要社会经济与土地利用2个方面数据资料。社会经济数据资料统一来源于安徽省,以及涉及市、县1996—2014年社会经济统计年鉴,并以市、县级为主,省级作为补充。土地利用数据统一采用涉及区县1996—2014年土地利用年度变更调查数据库,该数据是以大比例尺的土地利用变更调查数据汇总形成,且是年度变更及汇总,数据精度远远大于卫片解译方法,数据演变更加符合地方土地利用变化实际情况。由于1996—2014年土地利用数据使用分类包括全国农业区划委员会制定分类(1984年)、国土资源部制定《全国土地分类》(2001年过渡期间适用)、第二次全国土地调查土地分类(2007年),需要将不同分类标准统一转换到同一分类框架下,以便于对比分析。在此,根据本研究切实需要,土地划分为农用地、建设用地及生态用地3大类,进一步细分到2级类,其中居民点及工矿用地细分到3级类(表1)。

表1 研究区土地利用分类体系

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用数量指标 从宏观规模考量,采用土地利用变化幅度(M)和土地利用变化速度(R)2项指标,以此解译研究区域土地利用数量变化总态势。

(1)

式中:M——土地利用变化幅度;Ab,Ae——某一区域单元的某一土地利用类型在研究期初和研究期末的面积。

(2)

式中:R——土地利用变化速度;n——研究期初和研究期末相隔年份数。

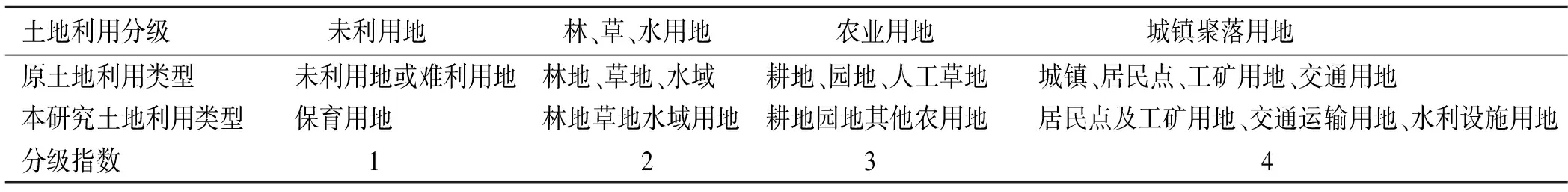

1.3.2 土地利用程度指标 人们对土地资源开发利用可用土地利用程度衡量,进一步可表征为土地利用/覆盖广度和深度[16]。刘纪远等[17]提出一套计量化土地利用程度分析方法,即:社会经济综合考虑下,按照土地自然综合体的自然平衡状态,将土地利用程度划分为4个等级并相应赋值,实现土地利用程度定量表达,是分析区域内部土地利用程度差异的理想手段。而其划分类别及其对应地类,诸多是在宏观层面而适合全国性小比例尺度,实践运用应结合地方土地利用实际进行修正调整。为此,针对巢湖流域土地利用现状而言,需要进一步深入细化,对应本研究土地利用分类表,修正后的土地利用程度分级详见表2。

表2 土地利用类型及分级

表征土地利用程度指标涉及土地利用程度综合指数I,土地利用程度变化量ΔI和土地利用程度变化率Rc。

(3)

(4)

(5)

式中:I——土地利用程度综合指数;ΔI——土地利用程度变化量; Rc——土地利用程度变化率; Li——研究区域内第i级土地利用程度分级指数(Li=1,2,3,4); Pi——研究区域内第i级土地利用程度分级面积百分比; Piy——某区域y时间第i级土地利用程度面积百分比; Pix——某区域x时间第i级土地利用程度面积百分比。若ΔI>0或Rc<0,则该区域土地利用处于发展期,否则处于调整期或衰退期。

1.3.3 土地利用空间差异指标 巢湖流域自然地形地貌差异显著,加之社会经济发展水平不平衡而导致区域内部土地利用变化空间差异增强,并用土地利用类型相对变化率来表征。

(6)

(7)

式中:Rr——单一土地利用类型相对变化率; S——区域内部土地利用变化汇总值; Ae,Ab——某一区域某一特定土地利用类型研究期初及研究期末的面积; Te,Tb——巢湖流域该类型研究期初及研究期末的面积。如果Rr=1,则表示某一区域此土地利用变化与全区域没有差异性,如果Rr>1,则表示该区域比全区域变化大,反之则小于全区域该类土地变化。S值越大,表示该区域内部土地利用类型变化差异性越大。

2 巢湖流域土地利用演变结果分析

2.1 土地利用数量变化分析

根据巢湖流域社会经济发展阶段及行政区划调整,选择1996,2004,2014年3个时间点,运用土地利用数量指标公式,测算1996—2014年土地利用数量变化情况(表3)。从表3可以看出,1996—2014年近20a来巢湖流域各土地利用类型均发生变化,但不同土地利用类型变化的总量、变化幅度和变化速度却存在明显差异。且从1996—2004,2005—2014年2个阶段对比分析,2005—2014年很多地类在总量、幅度及速度比1996—2004年大很多、快很多,特别是耕地、园地、草地、城镇用地、工矿用地、交通运输用地、生态用地发生差距更为明显,其主要原因在于随着国家社会经济环境调整,特别是围绕合肥都市圈建设发展,生产建设占用、农地结构调整、城镇工矿及基础建设等方面因素,导致耕地大量减少、农地结构调整频发、城镇工矿用地扩大、生态用地萎缩等突出现象。

农用地数量较大幅度减少,其中耕地减少较为突出,净减少1.36×105hm2,园地减少将近2/3,林地净增加4.74×105hm2,草地减少1/2以上,其他农用地减少将近1/2,主要建设占用导致耕地减少,受退耕还林、水土流失防治及农地结构调整导致林地增加,而园地及草地减少;其他农用地流入源在于农地结构调整,但大幅度减少却是由于土地整治项目建设导致。建设用地总量净增加10.84×105hm2,增长幅度达到34.44%,年均1.91%,特别是2005—2014年10a来更是以每年3.44%增长幅度,主要是城镇工矿用地及交通基础设施用地增长迅猛;其中,城镇工矿用地增多6.24×105hm2,扩大了将近2倍,相当于1.5个合肥建成区面积;农村居民点净减少2.30×105hm2,与城镇工矿用地增多相对,反映巢湖流域在城镇化、工业化的加快推进,大量农民转化为城镇居民的同时,虽然政府加强农居点综合整治减少空心村及拆并,但与城镇用地增长不成比例,后期农居点整治及增减挂钩潜力空间依然很大。

生态用地净减少6.49×105hm2,幅度达到32.89%,特别是近10a来由于未利用地开发而导致滩涂、沼泽等湿地大量减少,裸地、沙地等生态脆弱区依然存在,土地生态保护任务艰巨。

表3 巢湖流域土地利用数量变化情况

注:变化幅度M和速度R的单位均为%。

2.2 土地利用程度变化分析

根据土地利用程度指标公式,测算得出整个巢湖全域及其14个区县土地利用程度综合指数、变化量及其变化率(表4—5)。由表4可见,2004年及其之前,巢湖全域土地利用程度变化量以负为主,而2004年之后,变化量均为正值,表明自2004年之后,巢湖流域土地利用程度呈现逐年上升趋势。在此,以2004年作为起止期,将1996—2014年细分为1996—2004与2005—2014年2个阶段。在2004年及之前,土地利用变化程度总体呈现逐年降低趋势,主要由于区域社会经济较为低下,生产生活对土地开发利用与建设需求较小,加之国家退耕还林还草政策落实,进一步加剧土地利用向程度较低类型级别转变,使得总体利用程度趋低。在2004年之后,在国家及地方政策引导下,区域社会经济得到加快建设,特别是合肥都市圈框架搭建及空间规划布局,城镇工矿用地及基础设施用地急剧增加,农转非进程逐步加快,土地利用程度持续走高,其中2006,2009年变化率较大,直到2014年土地利用程度达到最大值297.09。现阶段,巢湖流域社会经济仍处于持续提升阶段,导致土地利用仍处于发展期,反映巢湖流域涵盖省会及其周边辐射区域,从而体现到社会经济发展及人类活动对区域土地利用与开发带来巨大影响作用。

由表5可见,从土地利用程度视角分析,瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区等合肥市辖区较为接近,均达到340以上高位状态,土地利用开发程度高;肥东县、肥西县、长丰县处于安徽省县域社会经济前列县域,社会经济发展较好,土地利用开发程度均达到300以上,也是相对较高区域;巢湖市、庐江县、无为县、和县、含山县、金安区处于280~300,土地利用开发利用程度相对较低,开发利用潜力则相对较大;舒城县最低,仅为261.09,应以因地制宜、适度开发为主,实现用地综合效益最大化。从土地利用程度变化视角分析,在2004年及之前8 a期间,仅有包河区、巢湖市、庐江县、无为县利用程度增加,受社会经济总体水平较低及国家政策导向影响,其他区域持平或降低,其中肥东县、肥西县、含山县减少幅度最大;在2004年之后10 a期间,除舒城县降低以外,其他区县均有不同幅度增加,其中瑶海区、庐阳区、包河区、巢湖市、金安区增长均有10以上,特别是包河区更达到27.04,和县、无为县、含山县增幅也相对较高,分别达到9.70,9.44,8.63,土地利用处于较为强劲发展期。

表4 巢湖流域土地利用程度

注:I为土地利用程度综合指数; ΔI为土地利用程度变化量;Rc为土地利用程度变化。下同。

表5 巢湖流域分区县土地利用程度

2.3 土地利用空间变化差异分析

根据土地利用数量和程度变化结果,结合行政区划调整实况,巢湖流域在2005年之前变化量、幅度及程度均较小,在2005年之后变化却很大,为此仅分析2005年近10 a来土地利用空间变化差异。从巢湖全域范围透视,农用地层级,林地、其他农用地、耕地3种类型变化程度较大,变化率分别达到134.75,32.39,30.74,表明农用地内部结构调整较大,特别是林地调整变化甚大;建设用地层级,特殊用地、农村居民点用地、城镇用地、交通运输用地依次居前。从不同区域单元透视,耕地层级,金安区、瑶海区、肥西县、含山县数值较大,变化率分别为7.60,4.44,4.40,2.94,无为县、长丰县、肥东县相对较低,不到0.2;园地层级,含山县、金安区、舒城县、肥西县、庐阳区均超过1,最大金安区1.38,最小瑶海区仅为0.01;林地层级,总体相对变化较大且区域差异明显,庐阳区、包河区、肥西县、无为县、金安区均超过10,最大值达到21.01,长丰县、庐江县、含山县、舒城县相对较低,最小值却也达到2.54;城镇用地层面,肥西县、长丰县、巢湖市相对较大,分别达到3.61,4.62,5.79,反映城镇用地变化大大快于其他区域单元,瑶海区、庐阳区、蜀山区、金安区、舒城县5个区县小于1,表征城镇用地相对变化率小于巢湖全域;农村居民点用地层级,金安区、瑶海区、蜀山区、肥西县相对较高,肥东县、长丰县、巢湖市、庐江县、含山县均小于1;工矿用地层级,瑶海区、庐阳区、包河区、肥西县、长丰县、无为县、含山县、金安区8个区县大于1,表明工矿用地需求强劲,相对变化率快于其他区域单元;交通运输用地层级,瑶海区、蜀山区、包河区、肥西县、长丰县、和县、含山县均大于1,蜀山区更达到10.60,表明随着社会经济发展,不仅带来城镇建设与工矿用地急剧增加,带动交通及其基础设施用地需求。

表6 巢湖流域2005-2014年各区县土地利用类型相对变化率

注:S为土地利用变化汇总值。

3 巢湖流域土地利用变化驱动研究

土地利用是人类为了社会经济目的,通过各种使用活动对土地长期或周期性经营。土地利用变化是地球表层系统最突出的景观标志,体现到用地类型方式、数量规模、结构比例及空间布局,可分为自然驱动与人文驱动。自然驱动主要是指由于流体地球与固体地球的变化对地球表层的作用,突出标志是在一定地形地貌基础上,气候、水文及形成独特土壤而对地表改造过程;后者主要包括工业的新陈代谢与土地转变,Tumer等[1]进一步将其分为人口与其收入的变化、技术的变化、政治/经济制度的变化以及文化的变化网络。自然驱动是内在基础条件,作用时间长、效力慢,人文驱动则是外在诱发条件,作用时间短、效力快。从巢湖流域土地利用数量、程度及空间变化特征分析,长期总体变化趋势稳定,只是近20 a来由于区域社会经济快速发展而导致土地利用变化强烈,由此表明人文驱动因素占据主导作用。基于人文驱动因素与土地利用变化的辩证关系,运用主成分分析法,计量分析影响土地利用变化的人文驱动因子,以便提出针对性用地、管地方针政策。根据主成分分析方法基本步骤,紧扣涉及土地利用变化的人口、社会、经济、产业等方面,遵循综合性、主导性、数据资料可获取性等基本原则,综合考虑人口组成、经济发展、产业结构、居民生活等人文驱动要素,选取了23个人文因子,指标因子数据均来源于巢湖流域涉及区县社会经济统计年鉴。

采用数理统计分析软件SPSS 20.0进行演算,计算得出特征值及各个主成分的贡献率与累计贡献率。为了使主成分更易于解释,采用最大方差旋转法对因子载荷矩阵进行旋转,能使载荷矩阵因子平方值向0,1两个方向分化,更能突出因子的重要性。从表8可知,提取特征根total大于1的主成分有3个,可确定有3个主成分,第1个主成分方差占所有主成分方差的81.571%,第2个占8.276%,第3个占5.101%,累计贡献率达到94.948%,完全达到了主成分分析要求的85%~95%的标准,故只需求出第1主成分、第2主成分及第3主成分即可,其已经充分反映了巢湖流土地利用变化的主要驱动因素(表7—8)。

表7 特征值及主成分贡献率

表8 旋转后的主成分载荷矩阵

(1) 第1主成分的贡献率为81.571%,与X6,X7,X8,X10,X11,X17,X18,X19,X20,X21,X22,X23有较大的正相关,反映与经济建设发展、城镇建设、固定资产投资及居民生活水平密切相关。从经济发展视角分析,巢湖流域地区生产总值由1 019亿元增长到2014年6 052亿元,翻了将近6倍,平均每年增长超过400亿元;经济密度由542万元/km2飙升到2014年3 222万元/km2;固定资产投资,2014年达到5 000亿元以上,新增固定资产3 359亿元,增长更加剧烈,两者均翻了10倍以上;经济发展及固定资产投资直接拉动居民生活水平提高,三者密切相关,进一步带动城镇工矿用地需求及基础设施建设,加快土地非农化进程,对区域土地利用变化及空间布局影响深远。第1主成分可明显反应区域由于投资建设及经济发展,带动居民生活水平提升,以及进一步促进城镇、开发园区建设及基础设施发展,以此成为区域土地利用变化的最大驱动因素。

(2) 第2主成分的贡献率为8.276%,与X9,X11,X12,X13,X15,X16相关度较大,反映与政府、企业投资及工业化发展,特别是工业总产值由1 083亿元增长到2014年6 000亿元以上,由于工业产值增加而促进用地需求强劲,进一步引致整个区域土地利用变化。

(3) 第3主成分的贡献率为5.101%,与X1,X2,X3,X4,X5,X14相关度较大,集中反映城镇化水平及进城就业人口增加,仅以2003年非农人口数、人口非农化率及就业人员分别由275万人,25.21%,33万人增长至2014年334万人,29.84%,145万人,城镇人口及就业人员集聚增长直接加速城镇居住建设用地需求及扩张。

4 结 论

(1) 1996—2014年近20 a来巢湖流域各土地利用类型均发生变化,但不同土地利用类型变化的总量、变化幅度和变化速度却存在明显差异;受生产建设占用、农地结构调整及农村土地整治,耕地、园地、草地减少较为突出,林地略有增加,其他农用地减少将近1/2;建设用地总量增长幅度更大,特别城镇工矿用地及交通基础设施用地增长迅猛,农村居民点用地略有减少;生态用地净减少将近1/3,土地生态保护严峻。

(2) 巢湖全域土地利用程度自2004年之后呈现逐年上升趋势,可将其划分为1996—2004与2005—2014年2个时期阶段;合肥市辖区及周边县域土地利用开发程度较高,均达到300以上,而其他区域相对较低。

(3) 从巢湖全域范围透视,林地、其他农用地、耕地3种类型变化程度较大,特殊用地、农村居民点用地、城镇用地、交通运输用地增幅居前;从不同区域单元透视,耕地减少率金安区、瑶海区、肥西县、含山县居前,城镇用地增加率肥西县、长丰县、巢湖市位于前列。

(4) 通过主成分法定量解译,巢湖流域土地利用变化驱动贡献大小依次为投资拉动、经济发展、工业推进及城镇化,经济高度发达的太湖流域土地利用变化驱动则以工业化及城镇化为主导[18-19],可见巢湖流域土地利用变化来源于政府投资及部门推动的政策需求,太湖流域则是社会经济发展对用地自然需求。

[1] TumerⅡB L, Clark W C, Kates R W, et al. The Earth as Transformed by Human Action: Global and Regional Changes in the Biosphere Over the Past300 Years[M]. New York: Cambridge University Press, 1993.

[2] Verburg P H, Soepboer W. Modeling the spatial dynamics of regional land use: The CLUE-S model[J]. Environmental Management, 2002,30(3):391-405.

[3] Eneko G, Petr M, Ibon T, et al. Assessing the effect of alternative land uses in the provision of water resources: Evidence and policy implications from southern Europe[J]. Land Use Policy, 2012,29(4):761-770.

[4] Deng Jins, Wang Ke, Hong Yang, et al. Spatio-temporal dynamics and evolution of land use change and landscape pattern in response to rapid urbanization[J]. Landscape and Urban Planning, 2009,92(1):187-198.

[5] 李凯,曾凡棠.番禺近30年土地利用变化及驱动因素分析研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(3):127-130.

[6] 冯年华.人地协调论与区域土地资源可持续利用[J].南京农业大学学报:社会科学版,2002,2(2):29-34.

[7] 常春艳,赵庚星,王凌,等.黄河口生态脆弱区土地利用时空变化及驱动因素分析[J].农业工程学报,2012,28(24):226-234.

[8] 韦仕川,吴次芳,杨杨,等.基于RS和GIS的黄河三角洲土地利用变化及生态安全研究:以东营市为例[J].水土保持学报,2008,22(1):185-189.

[9] 何英彬,姚艳敏,唐华俊,等.土地利用/覆盖变化驱动力机制研究新进展[J].中国农学通报,2013,29(2):190-195.

[10] 涂小松,濮励杰.苏锡常地区土地利用变化时空分异及其生态环境响应[J].地理研究,2008,27(3):583-593.

[11] 毛蒋兴,李志刚,闫小培,等.快速城市化背景下深圳土地利用时空变化的人文因素分析[J].资源科学,2008,30(6):939-948.

[12] 柯新利,韩冰华,刘蓉霞,等.1999年以来武汉城市圈土地利用变化时空特征研究[J].水土保持研究,2012,19(1):76-81.

[13] 贾科利,常庆瑞,张俊华.陕北农牧交错带土地利用变化及驱动机制分析[J].资源科学,2008,30(7):1053-1060.

[14] 刘晓娜,封志明,姜鲁光,等.西双版纳土地利用/土地覆被变化时空格局分析[J].资源科学,2014,36(2):233-244.

[15] 孙倩,塔西甫拉提·特依拜,张飞,等.渭干河—库车河三角洲绿洲土地利用/覆被时空变化遥感研究[J].生态学报,2012,32(10):3252-3265.

[16] 范树平,程从坤,项思可,等.皖江城市带城镇建设用地综合评价与优化对策[J].地域研究与开发,2013,32(4):134-139.

[17] 刘纪远,刘明亮,庄大方,等.中国近期土地利用变化的空间格局分析[J].中国科学(D辑):地球科学,2002,32(12):1031-1040.

[18] 肖思思,吴春笃,储金宇.1980—2005年太湖地区土地利用变化及驱动因素分析[J].农业工程学报,2012,28(23):1-11.

[19] 张落成,刘存丽.太湖流域土地利用变化特征与机制分析[J].长江流域资源与环境,2011,20(10):1205-1210.

Land Use Change and Driving Mechanism in Rapid Urbanization Region-A Case Study at Chaohu River Basin

FAN Shuping1, LIU Youzhao1, CHENG Congkun2, ZHANG Hongmei2, YU Ran3, LÜ Jun4

(1.CollegeofPublicAdministration,NanjingAgriculturalUniversity,Nanjing,Jiangsu210095,China; 2.AnhuiProvincialInstituteofLandSurveyingandPlanning,Hefei,Anhui230601,China; 3.SchoolofEconomicsandManagement,AnhuiAgriculturalUniversity,Hefei,Anhui230036,China; 4.SanyaLandConsolidationCenterofHainanProvince,Sanya,Hainan572000,China)

[Objective] The characteristics and driving mechanism of land use change in Chaohu basin were explored to realize optimal allocation of land resources and to promote sustainable development of social economy. [Methods] According to land use investigation and economic & social statistical yearbook in Chaohu River basin during 1996—2014, indices of land use quantity and intensity were used in spatial differences measurement model, and in principal component analysis to simulate the land use change in Chaohu River basin and its driving factors. [Results] Over the past 20 years, all types of land use had been changed in Chaohu basin, the amount, range and rate were different. Among which, cultivated land, vegetable land and grassland decreased remakbly, woodland increased slightly, half of the miscellaneous agricultural lands were changed into other types of lands that was mostly used as contstruction land. Especially, urban industrial infrastructure and traffic land increased rapidly; Rural residential land decreased slightly. Since 2004, land use intensity had increased year by year, high utilization intensity centralized around Hefei City and the surrounding regions was relatively low. In terms of the decreasing rate of cultivated land, districts of Jin’an and Yaohai, counties of Feixi, Hanshan had comparatively great values; The increase rates of urban land in counties of Feixi and Changfeng were relatively great. In the last 10 years, investment, economic development, industrial advancement, population growth and urbanization were the main driving factors of land use change in Chaohu River basin. [Conclusion] To accelerate the construction of the subcenteral group cities around the world-class city in Yangtze River delta and to set up an ecocivilized demonstration area, we need tooptimize land use spatial pattern, to release stocked land for construction, to improve the use efficiency of construction land. For all of these, land use pattern having resource-saving and environment friendly traits was prefered.

land use; evolution; driving mechanism; rapid urbanization; Chaohu River basin

2016-06-21

2016-08-03

国土资源部公益性行业科研专项“巢湖流域土地优化利用的技术支持系统研究”(201411006)

范树平(1984—),男(汉族),安徽省芜湖市人,博士研究生,工程师,主要从事土地可持续利用与土地资源管理方面的研究。E-mail:fanshupingnm@126.com。

刘友兆(1959—),男(汉族),江苏省淮安市人,博士,教授,博士生导师,主要从事土地可持续利用与土地资源管理方面的研究。E-mail:yzliu@njau.edu.cn。

B

1000-288X(2017)02-0253-08

F301.1