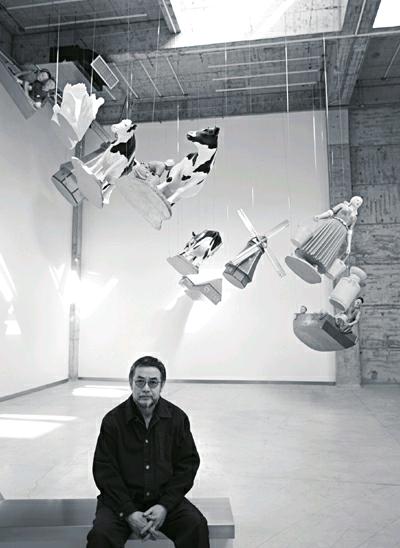

隋建国:艺术并不复杂 最简单就成立

2017-06-05王娜

王娜

在学雕塑之前,隋建国学的是中国画,但隋建国认为雕塑更适合一个男人,因为它更有可能流芳百世。

今年隋建国在佩斯北京《手迹》系列的展览作品,仅仅是使用高精密度的3D扫描技术及3D打印技术将自己随意捏的泥块放大,很多观众由此产生疑问:“这是雕塑吗?”

捏泥的时候隋建国有时候看电影,有时候想别的事,有时候会规定一个时间,然后闹钟一响,就放下,这个作品就结束了。

早年,隋建国曾为著名古希腊雕塑《掷铁饼者》穿上中山装,并深受艺术界赏识,如今他却觉得自己那会儿是“上了社会的当”。

在所有的英文单词中,隋建国认为“BE”是最神奇的一個词,代表着一种抽象的存在,being和was是他在思考人和时间的关系时,得到的初步答案。

“在学雕塑之前,我学的是中国画,宣纸很轻,而雕塑用泥和石膏,它们物质性特别强,适合一个男人,也适合我对自己的期许,因为它更有可能流芳百世。”很多年过去了,隋建国的雕刻理念从极其复杂到十分简单,从反映现实到顺其自然,但他依然清晰记得自己选择雕塑形式的初衷。最初的雄心壮志,百般情愫,最后也都变成一捏一握这样最简单的动作。

使用高精密度的3D扫描技术及3D打印技术将自己随意捏的泥块放大,在上面我们能看到泥土凹凸的每个印记,清晰地观摩到隋建国掌纹的每处痕迹,甚至能感觉到在未定型前,泥土即将流淌而下的欲望。其中,雕塑家的手成为无可否认的存在,除此之外,你几乎看不到任何雕塑家本身创造的技术成分。

面对今年隋建国在佩斯北京《手迹》系列的展览作品,很多人都会产生疑问“这是雕塑吗?”正如当年,他首次把12个泥块放在自己的展览里时,媒体的不解一样。在很多人的认知中,雕塑就是打磨,是雕刻技术的炫耀。而随着隋建国对雕塑认知的逐渐深刻,他作品中雕塑技术的重量却在逐渐降低,直至将其全部交托给其他技术形式本身。

在中国的画学史上,石涛的一画说颇为流行,他强调画家应该解除一切来自于传统、概念、物欲、笔墨技法等的束缚,进入到一片创作的自由境界中。如今隋建国的雕塑理论和其有很多相似之处。他认为“人只要跟事物、材料、媒介接触,就是雕塑,你可以借助得很复杂,也可以借助得很简单,关键是要借助,光看、光想是看不出,也想不出作品来的。”这其中也关系到他对中国传统文化的理解,在他看来人类文明可以无限复杂,但也可以特别简单,无论多么复杂,它的原理都是从简单开始的。隋建国说:“最简单其实就已经可以成为艺术了,不需要靠多么复杂的系统来支撑,当然很复杂也不错,但最简单就成立。”

早期的我“上了社会的当”

上世纪50年代出生的隋建国,无论是为人处事,还是早期的作品都深深地烙下了那个时代的印记。从《中山装》开始,他一直在试图通过作品反省,思考自己成长的社会主义环境、思考社会主义意识形态会如何影响人的思想、性格和思考方式,所以在他早期的作品中我们能感受到浓厚的现实气息。

1998年,他创作完成《衣纹研究——掷铁饼者》,为希腊雕刻家米隆(Myron)的《掷铁饼者》穿上了“中山装”,自从为它穿上了衣服后,再回头看没穿衣服的,他总觉得原型有些野、不文明。那时的他认为每个民族都应该把自然改造成自己的武器,他的改造方式就是让雕塑穿上自己的衣服,讲述我们民族的故事。作品诞生后,深受艺术界赏识,流畅的线条,精致的打磨,甚至连衣服褶皱处的细节都处理得十分精致,让人们不得不赞誉他的高超技巧。而现在再回头看这件作品,他却觉得不穿衣服更好,甚至光着身子都不要,他说“不同泥有不同的样子,泥本身就是自然,是肖像。”回忆起自己早期的创作理念,他认为自己上了社会的当,就如同古典雕塑是被环境束缚的产物一样。

他说,如果你仔细留意人民英雄纪念碑,你会发现它并不是一个独立的个体,而是和周围的前门、国家博物馆、人民大会堂等建筑有着密切的空间关系,而人民英雄纪念碑更像是一个定海神针,这是早期雕塑作品的典型代表,那时的雕塑大多都放在公共空间里,需要和周围的环境发生关系。从罗丹开始,雕塑才丢掉了自己的“家”,而向下“吃掉”自己底座的雕塑从此获得了真正的自由,开始思考其本身的意义。

这就如同早期的隋建国,开始时,他总是试图寻求自己和社会的关系,更多强调人民而忽视了个体。随着认识的逐渐深入,他意识到自己“上了社会的当”,于是静下心,开始思考他和世界的关系,“因为我和世界的关系,包裹了我和国家、和社会意识形态的关系,虽然我在这个社会里面生存,但我也可以摆脱这个意识形态的束缚,去寻找更有意思的东西,通过这个意识形态去寻找抵抗它的办法。”因此在捏泥的过程中,他会选择留下自己的手纹,因为泥谁都可以捏,而一旦有了他的手纹,便是不可替代的,是一个更加私密、更加自我的结果。

我的身体要比我想的更好

这一转变可以隋建国他的作品《盲人肖像》中寻求到最初的痕迹,从那时起,他就一直在摸索,思考雕塑的意义,思索人和时间和空间的关系,在他的作品中,艺术家与雕塑自身的内在关系也逐渐显现出来,并成为他创作思考的主线。在所有的英文单词中,他认为“BE”是最神奇的一个词,代表着一种抽象的存在,“咱们正在做的事就是being,这个ing很有趣,人活着就是ing,在睡觉、在吃饭、在走路,这时你可以证明自己,但一旦你死了,就没有being了,而是变成一个was,就是说你只能靠别人的描述来存在。”being和was是他在思考人和时间的关系时,得到的初步答案。在他的认知中,这同时也代表着人或艺术跟存在的关系,“being的时候,你是真诚的,一旦成了was,你就只能在别人的嘴里存在……所以我们要在being的时候证明自己,自我表述、自我证明。”

他将自己最近一次的展览命名为《肉身成道》,这和西方的道成肉身表达的意思恰好相反。他认为,先有路,人再去走,那肯定不会走错路,因为路固定在那儿,必定是通向一个地方的。可是世界真正的现实应该是你根本不知道要走到哪,只有走,路是在脚步的后边,而不是在脚步的前边。“我觉得不管是一个人还是一个文明,这个状态其实是最佳的状态,别人规定好的状态,都不是好的。”

他也不再试图通过作品去传达思想,因为他认为“做”本身就是“想法”,而他做了它,他的想法也自然就融合在里面了,所以不用故意想,刻意表达,甚至他的身体要比他想的更好。他说他希望自己能像老子说得那样,把自己变成一个婴儿,带着最新鲜的感觉去面对世界。“我觉得整个人类文明积累到现在这种程度,适当忘掉这些文明也挺好,因为你会不知道自己要干什么,完全被训练,忘记一个人到底要怎么活着。”

从中央美术学院退休后的隋建国几乎很少进城,每天早上起来锻炼锻炼身体,吃点饭,从沾《时间的形状》开始一天的工作,吃完午饭再继续工作,偶尔看些书和电视节目,争取每晚都能在11点前入睡。同《手迹》系列作品一样,《时间的形状》也是件不过多包含雕刻技术的作品,他只是把一根棍子在油漆桶里沾一下,每日如此,日积月累一根小小的棍子也在慢慢改变,成为了不可替代的那个,这项工作将成为他持续终生的作品,一直陪他走过余生。

最近,他准备看《西部世界》,因为在别人的文章中,看介绍说这部HBO的科幻电视剧谈的是意识问题,和时间有关。“按照作者的说法,原始社会,人的大脑分为左边和右边,一边发命令,一边听,所以基本上没有自我意识,其实很晚神开始消失,人才产生意识,你说神也行,说一种生物基因也可以。” 而这正是他近来操心的事,所以他想去看看,“因为时间,我才想到意识和时间的关系,你不仅看不到时间,而且也意识不到,但它又确实有这个东西。”

Q=《北京青年》周刊A=隋建国

偶然中包含了一切

Q:捏泥的时候,你在想什么?

A:我大脑去干别的,不要想我在捏泥,有时候看电影,有时候想别的事,有时候我会规定一个时间,然后闹钟一响,我就放下,放下这个作品就结束了。

我觉得捏泥,很像咱们中国人把玩一个小把件,有人拿两个核桃,有人拿钢球,他会随时掏出来把玩,不会看,这是一个很自然的状态。我觉得这时候的人是最好的状态,所以我捏泥的时候也应该是这个状态。你看它的时候,就意味着它结束了,这个作品就完成了。

Q:你现在会用技术将作品中个体的痕迹放大得特别明显,包括掌纹和指纹,可以理解为你是想在作品中寻求自我吗?

A:是啊,这个自我很辩证,它不是我故意追求的,但是它确实在里边,因为是我的手在捏。在捏泥过程当中,所有偶然的东西,泥的撕裂、扭动、擦痕都和我同时存在,同时留下来。这些东西本来是看不出来的,因为太小了,但通过这种高精度的3D扫描、打印就给它强调出来了。

Q:强调的是什么?

A:强调的就是这种偶然,表面看起来什么也没有,但其实什么都有。这种强调其实是一个人很私密的动作,但可以通过技术获得一种公共性,让别人来看,而且能看到,它会让别人去想象、复原这个过程。至少有这种可能性,也许还更多。

Q:你曾经说,雕塑其实是一个公众性的东西,但现在你的作品更强调自我,这是不是和公众的关系更疏远了?

A:我把它放大到了一定的尺度,就已经袒露给公众。本来它在很小的空间里,我自己要选哪个来放大的时候,我都是拿放大镜仔细看的,我会从中选一个,能向观众袒露地比较好的、比较有意思的那个,但这并不是我特意做的,我会同时做很多,挑一个而已。

我觉得公众其实是需要尊重的,因为观众有他自己的情感和审美出发点,他会给你袒露这个东西,赋予他能赋予的东西。当然你可以说,艺术家赋予了它很多东西,但其实我不希望观众只是理解了我想说什么,我觉得观众可以自己获得他的东西,就像一棵树,每个人都会从中看到不同的东西,有人看到植物学,有人看到时间,有人看到生命力,也有人看到无奈——这棵树永远不能移动,永远在这——那其实就是观众在完成自我。一旦有一个对象,他会有这种互相反馈,把自己的审美投射到对象身上。

其实现在的雕塑也是和公众有联系的,只是建立联系的方式和通道变了。原来是靠我们共同生活的社会中的一个东西,一个符号之类的联系。但实际上《中山装》这件作品在你这个年龄(90后)的人来看,它这个通道已经不是那么多元了,它会传达某种固定的东西。因为你没有亲身体会,它对我们之前那些人(50后)会有特别独特的经验,到你们这儿已经格式化了。

Q:你的独特经验是什么?

A:我穿过中山装,我对我出生以来——上世纪上世纪五十年代以来中国的社会状态有亲身的经验,我看中山装里面有酸甜苦辣,公共的背景和个人的经验全部混合在一起。在你这儿只有公共的背景,它是像教科书一样放到你面前。

泥也不是教科书,因为它很自然,其实它是挺野性的东西,就像一块石头,或者一棵草,它没怎么经过文明的驯化,我就是想尽量少驯化。

Q:所以你不希望觀众在看你作品的时候联想到某些固定化、符号化的东西,而是想激发大家的想象力?

A:你看到的东西就是这个东西,我也不想告诉你是什么东西,你自己会得到答案。当然批评家、理论家,包括记者会给大家找很多钥匙,哪把钥匙适合哪个观众,他会借这个机会进来。