中西方传统学徒制比较研究

2017-05-29赵学瑶于萍林若鑫

赵学瑶+于萍+林若鑫

摘 要 传统学徒制是以师带徒强化技能传承、技术创新的一种人才培养模式。一方面,中西方传统学徒制在生成背景、管理主体、制度属性、学徒资格、学徒年限等方面存在差异;另一方面,它们在教学过程与生产过程的统一、个别教学是主要教育形式等方面体现共性。目前我国高技能人才培养取得了长足进展,但也存在着总量和社会支持力度不足等问题。加快高技能人才的培养,需要借鉴传统学徒制培养人才的成功做法:发挥政府的统筹作用;引导企业积极实施传统学徒制;积极探索以“大师工作室”为载体、“师徒带教”为途径的传统学徒制培养机制。

关键词 传统学徒制;高技能人才;技能传承

中图分类号 G712.4 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2016)34-0035-06

“中国制造2025”战略的实施,亟需大批技艺精湛、素养优良的高技能人才作支撑,如何培养适应经济社会发展需要的高技能人才值得深思。传统学徒制以师傅带徒弟强化技术技能传承创新的培养方式与当下我国高技能人才培养有着高度的契合性。从比较研究视角看,借鉴传统学徒制培养古代手工艺者的成功做法,结合我国经济建设发展实际和高技能人才培养现状,探讨以传统学徒制培养国家高技能人才的培养机制,能够有目的性地、更好地统筹推动高技能人才队伍建设,全面提升我国高技能人才培养的整体水平。

一、中西方传统学徒制比较分析

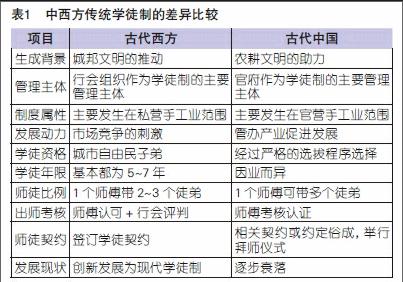

(一)中西方传统学徒制的差异性分析

传统学徒制作为社会发展中长期存在的、培育古代手工业者的重要教育形态,在古代生产技术的发展与创新中扮演着重要角色,但中西方传统学徒制在生成背景、管理主体等方面却存在明显差异,见表1。

1.生成背景

西方制度化传统学徒制是在以“民主、法制、科学、自由”为特征的城邦文明基础上创生的。城邦文明中,古代西方形成了“个体本位”的社会组织结构和“人人平等”的主流精神信仰。受此影响,清教徒“天职论”的观点一度成为古代西方社会的主流职业思想,这不仅使职业平等精神突破了宗族等级伦理的枷锁,也促进了古代西方“民主与法治至上”[1]社会理念的形成。而在古代中国农耕文明中形成了以“血缘关系”为核心的社会组织结构、以“天人合一”为基础的传统生存模式。受此影响,古代统治者推崇“君权神授”的政治理论,倡导“人治主义”的治国理论,还确立了专制主义中央集权制度。在此背景下,古代中国确立了以“权在官府”为基本特征的官办学徒制。

2.管理主体

制度化传统学徒制不仅与行会组织密切聯系,还在行会的严格管理下不断走向繁荣。古代西方,学徒制逐步完全置于行会的控制之下,并成为受到行会公共监督的一种职业教育形式。如行会组织对学徒时间、学徒双方的契约等一系列内容进行严格规定[2]。而古代中国,由于封建社会中央集权政治制度的制约,官办学徒制成为传统学徒制的主导模式,并逐步成立了完善的官办学徒制组织机构。最终,官府长期作为官办学徒制的管理主体来推动传统学徒制的运行和发展。如从秦朝至清朝初期一直存在的少府监,是建筑、纺织等官营作坊学徒制的管理机构,其负责对官办学徒的发展进行严格的监督管理。

3.制度属性

西方传统学徒制主要分布于个体私营手工业作坊中。手工业作坊的私营业主是学徒培养和考核等一系列活动的主导者。作为学徒制管理主体的行会,是由民间各手工业主自发组织而形成的管理主体,私人属性较为突显。而古代中国,官办学徒制的主导地位,不仅使学徒制中的学徒培养与学徒教学等一系列活动主要在官办的手工业作坊中开展,还使中国传统学徒制的官办属性浓厚。

4.发展动力

西方传统学徒制的私营性质,决定了学徒与师傅制作的手工业产品的市场属性。从市场竞争看,师徒的技艺水平和工艺产品的受欢迎度决定了师徒获取收益的多少。而古代中国传统学徒制主要服务于王公大臣的生产、生活,其劳动产品并非通过市场交易来实现价值,故而不存在面临行业竞争的发展形势。学徒制发展的规模与水平更大程度上由官府体制内部的需求以及对产品技艺的要求决定。

5.学徒资格

古代西方社会对于民主、自由的倡导,使得西方传统学徒制的参与更多地体现出自愿性特征。城市自由民子弟可根据自身的兴趣喜好来学习相关行业的技术技能。而在古代中国,学徒服务人群的高端性决定了学徒选拔门槛的高层次性。如明朝时期,学徒选拔需经过严格的考查程序。通常,学徒首先需要有名望、有信誉的人保举,之后官府将对学徒的籍贯、家庭背景等进行严格审查,其动机是便于日后对学徒的管理[3]。

6.学徒年限

为提高学徒培养质量,提升学徒技艺,西方传统徒制对学徒培养的期限进行了严格规定。如英国1562年颁布的《英国学徒制法规》规定学徒期限为7年,而欧洲其他大陆国家则相对较短,一般以3-4年为主,以此确保学徒取得师傅所应具备的条件。相反,在我国传统学徒制发展历程中,学徒年限的长短往往取决于工种的复杂程度。可以说,在学徒年限上中国传统学徒制表现出灵活性的特点。如《新唐书·百官三》对此已有明确的规定:“细镂之工,教以四年;车路乐器之工,三年;平漫刀矟之工二年,矢镞竹漆屈柳之工半年焉;冠冕弁帻之工,九月”。[4] 这也成为唐代官营工坊中教学计划制定的基本依据。

7.师生比例

西方传统学徒制中,行会组织对行业师生比进行了明确规定:每个师傅带徒弟的数目为2~4名。此外,行会学徒制还规定师傅可聘请助教来辅助教学,以确保学徒制育人的质量。从师生比来讲,严格控制学徒人数有助于避免因雇佣学徒数目过多而致使工资降低、虐待少年等不良结果。而中国传统学徒制往往采取一对多的教学形式。宋代以后,学徒制逐步规范化、标准化。官府将生产实践的经验和基本操作知识汇集成册,形成了“法式”学徒训练法[5]。此法逐步成为我国传统学徒制的课程形式,并作为对于徒弟考核的模本。

8.出师考核

西方传统学徒制中,学徒考核是由师傅和行会决定的。具体来说,学徒考核须通过师傅的技艺认可和行会的监督审核后学徒方可独立从事相关行业。考核过程为:学徒学习期限完成后,师傅向行会提出申请,后通过特定的仪式来检验学徒的学习成果,其中,行会向师傅质问学徒的学习状况以及学徒学习期间的职业道德遵守情况,直至无任何不妥之处便可举行结业仪式、发表宣言来完成出师,获得工匠资格。而我国传统学徒制规定,学徒须通过严格的考核标准,其中,不仅对学徒的技能水平进行验证,还对于学徒的道德素质进行考察。如《唐律疏议》中规定:“官为立样,仍题工人姓名,然后听鬻之。诸器物亦如之。以伪滥之物交易者,没官;短狭不中量者,还主。”[6]

9.师徒契约

西方传统学徒制的契约需要师傅、家长及学徒共同签订,以规范学徒、师傅之间的权利和义务。契约不仅是日后双方产生纠纷进行处理的依据,也是保证学徒制规范化运行的重要内容。一方面,学徒契约规定匠师对学徒进行教育和传授技术,不准苛待或只用不教;另一方面,规定学徒为匠师服务,技术保密,不准犯规或有不良行为[7]。而在中国传统学徒制发展过程中,契约签订更多是通过拜师的仪式,来确立双方的师徒关系,并形成观念上的权利和义务对于师徒双方未来的学习生活进行约束。

10.发展现状

西方传统学徒制伴随着产业革命的爆发,逐步走向了衰落。20世纪90年代以后,随着西方传统学徒制逐步融入教育体系,形成了“现代学徒制”的培养模式,传统学徒制在适应社会需要中得到创新发展。而中国传统学徒制,尤其是在改革开放以后,随着我国传统工业通过引进外资和技术迅速升级,加之企业突出经济发展的战略选择,企业原有的教育培训职能大大弱化,学徒制、学徒工[8]已经不是普遍的行为,师傅带徒弟传承技艺这种非常实际的职业教育方式逐步衰微。

(二)中西方传统学徒制的共性分析

尽管中西方传统学徒制生成的社会结构、政治制度、文化习性等背景不尽相同,但在教学过程、教学方式、师生关系、技能培养方面却不乏相同之处。

1. 教学过程与生产过程的统一

不管是西方传统学徒制还是中国传统学徒制,学徒的培养过程往往与生产过程相伴而行。这使得“做中学”的教学方式在古代学徒培养过程中始终占据主导地位。学徒在实际生产过程中通过观察、体悟、试误、联系等方式逐步形成熟练的操作技能,而学习的知识与技能更多的是缄默知识,需要学徒自身在反复练习过程中逐步在大脑中建构起相关的操作程序,形成抽象的理论框架。同时,在师傅严格的教学过程中,對于操作环节、工具使用、工作态度等方面的督导,促使学徒逐步塑造良好的职业精神、形成良好的职业道德。

2. 个别教学是主要教育形式

中西方传统学徒制都将个别教学视为主要教育形式。为防止同行窃取技艺、确保师徒培训质量,官府或行会通常会严格限制师傅招收学徒的规模。一般来说,中西方传统学徒制是“一对一”的学徒制模式,即一个徒弟仅能跟一个师傅学习。通过限制学徒的招收规模,能够确保手工业作坊内生产质量和产品质量的连续性。如清朝后期,重庆染绸行业协会规定,商铺以三年为期限招学徒一名,出徒以后,方能复招另一名学徒。如重招学徒,罚戏一台,且逐重招之徒。如中世纪后期,各行会对学徒制均有较严格的规定,都强调采用小作坊中师傅带徒弟的个别教学作为主要教育形式,并注重行会对学徒制的管理。

3.家庭成员式的师生关系

传统学徒制由家庭内部逐步走向家庭外部扩大化的过程中,师傅通过收养养子或者契约的形式来进行技能传承。通常,学徒的生活和学习过程与师傅的生活紧密相连。与此同时,不管是西方社会,还是古代中国,师傅经营作坊的收益状况决定了学徒自身的发展状况,即师傅和学徒的根本利益具有一致性,这也决定了师徒间通过建立和谐的师徒关系,从而实现师徒双赢的目的。因此,师傅不仅要关心学徒的学习过程,还需照顾学徒的情感和生活,从而形成了师徒间亲密的关系。

4.注重学徒的技能水平

中西方传统学徒制都较注重学徒技术技能的培养。西方传统学徒制以构建学徒晋升机制的形式来提升学徒的技能水平。从学徒到师傅的职业成长,不仅需要参与生产获取实践经验,还需要完成展示自身技能水平且较高水准的生产作品。而我国传统学徒制也通过建立考核制度、完善考核标准、评价学徒技能等途径来提升学徒的技能水平。如《礼记·月令》中记载:“物勤工名,以考其诚,功有不当,必究其情。”即为考核学徒制作工艺的优劣,规定每位学徒需在本人制作的器物上标注姓名,并对于不严格履行义务的学徒进行处分[9]。

二、我国高技能人才培养现状解析

(一)高技能人才培养的成就

高技能人才作为我国现代人力资源的重要组成部分,在推动技术创新、实现科研成果转化、提升企业核心竞争力、优化产业结构升级等方面发挥着重要的支撑作用。近年来,我国高度重视高技能人才培养,相继颁发实施了以《关于进一步加强高技能人才工作的意见》《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》等旨在完善高技能人才成长环境的一系列政策举措,在高技能人才培养方面取得了长足进展。

一是高技能人才培养的政策扶持力度加大。当前高技能人才严重短缺问题已成为制约我国区域经济持续发展和产业转型升级的瓶颈。如何打破高技能人才紧缺的瓶颈束缚、培养与产业发展相适应的高技能人才,是我国经济社会发展中亟需攻克的重要课题。为此,国家积极践行《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》《中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》要求,将高技能人才培养上升到国家战略层面,颁布实施了一系列旨在加快高技能人才培养的政策文件,以不断完善高技能人才培养的政策环境。如2010年,人力资源和社会保障部出台《高技能人才队伍建设中长期规划(2010-2020年)》,2011年,人力资源和社会保障部颁布的《国家高技能人才振兴计划实施方案》。

二是高技能人才培养规模不断扩大。自《关于进一步加强高技能工作的意见》颁布实施以来,我国高技能人才培养工作取得新进展,高技能人才培养规模呈较快增长趋势。截至2004年底,我国高技能人才总量达到1860万,2009年底我国高技能人才总数则达到2631万,比2004年增加771万人,增长约40%[10]。截至2010年底,我国高技能人才总量达到2867万,2015年底则达到4501万人,比2010年增加1634万人,增長约57%[11]。

三是高技能人才成长发展的社会环境不断优化。“十二五”期间,我国紧密结合提升产业工人队伍整体素质及促进经济转型升级等发展性需要,积极实施《国家高技能人才振兴计划实施方案》,对完善高技能人才成长发展的社会环境进行了大量卓有成效的探索和实践创新。如国家人力资源和社会保障部在“十二五”期间共建设了400个国家级高技能人才培养基地和500个国家级技能大师工作室[12];再如,国家人力资源和社会保障部与天津市政府在2012年合作共建“世界技能大赛中国研究中心”,对促进我国高技能人才培养与国际标准对接具有重要的推动作用。

(二)高技能人才培养的问题

尽管近年来我国在高技能人才培养中取得了一定成就,高技能人才培养规模不断扩大,但从总体上看,我国高技能人才培养基础薄弱,人才培养的政策保障机制有待完善、高技能人才培养总量不足,高技能人才培养的社会支持体系有待优化。

其一,高技能人才培养的政策保障机制有待完善。自2003年在全国第一次人才工作会议上明确高技能人才的社会地位后,我国先后颁布实施了诸多助推高技能人才培养的政策举措,扩大了高技能人才培养规模。不可否认,国家出台实施的若干政策举措仅从宏观政策层面对高技能人才培养的重要性、培养背景、培养的主要成就、基本经验、存在问题、面临形势、指导思想、基本原则、发展目标等问题进行了政策解读,在一定程度上有助于明确当前和今后我国高技能人才培养的发展方向。但在微观层面上,高技能人才培养的政策保障机制有待完善,如合理认定政策所要解决的问题、在政策制定前明确各培养主体的责权利、在政策实施中明晰高技能人才培养层次的适度比例结构、在政策评估中确定高技能人才培养示范基地的考核评估标准等。

其二,高技能人才培养总量不足。我国目前正处于经济发展方式转型升级和构建现代产业体系的关键时期,迫切需要培养造就大批适应经济社会发展、兼具技艺高超、技能精湛和工匠精神的高技能人才。然而,近几年我国高技能人才需求旺盛,高技能人才培养能力不足,高技能人才培养数量不足与经济社会发展对高技能人才需求强烈之间的供需矛盾突出。2009年,我国高技能人才需求总量达3067万人,而我国高技能人才培养总数则为2631万,总供需差额为436万人[13];2015年,我国高技能人才需求总量为4967万人,而高技能人才培养总数则为4501万人,总供需差额为466万人[14]。

其三,高技能人才培养的社会支持体系有待优化。从“社会支持体系”的概念分析,我国高技能人才培养需要获得以政府、企业、院校为代表的利益相关者的社会支持,并形成“多元一统”“三位一体”支持体系。但当前我国高技能人才培养社会支持体系存在着政府越位、企业缺位、职业院校错位的失衡现象,这不仅导致我国高技能人才培养能力不足,还阻碍了高技能人才培养质量的提高,亦难以形成与经济社会发展相适应的高技能人才队伍结构。

三、以传统学徒制培养高技能人才的思考

(一)以传统学徒制培养高技能人才的必要性

我国高技能人才培养的主要方式有:一是以高职院校、高级技工学校、技师学院为基础的院校培养,二是以企业为主体的企业培养,三是以校企融合为机制的合作培养。院校培养具有目标明确、培养计划规范等优势,在高技能人才培养方面发挥着基础性作用,但院校培养需要3至5年,培养周期较长,难以满足企业对高技能人才的迫切需求。企业培养具有紧跟技术前沿、实训设备先进的优势,在高技能人才培养中发挥着主体性作用,但企业培养存在投入成本较高、经济回报较慢、培养周期较长等不足,企业不愿承担培训费用及培养义务。校企合作培养具有资源整合、优势互补等优势,在高技能人才培养中起着不可替代的重要作用,但校企合作培养是校企双方按合约进行自发性的合作行为,尚未形成一项规范的制度性安排,同时企业参与校企合作培养高技能人才的积极性不高。

传统学徒制作为高技能人才培养的重要形式,是对院校培养、企业培养和合作培养的必要补充,在技艺传承与创新方面发挥着不可替代的重要作用,其以师带徒强化技术技能传承的运行模式,在培训形式和内容上都能满足高技能人才培养的要求。此外,医学、艺术、职业运动、航天等领域中的学习内容为默会知识的范畴,需要通过师傅指导徒弟习得知识或技能、学徒在真实工作情境中观察师傅实作的传统学徒制方式来培养与职业岗位标准相适应的高技能人才。同时,从技艺传承的视角看,随着一批技艺精湛的工匠前辈的荣休,高技能人才培养显得尤为重要。为传承大批工匠的高超技艺和绝招绝活,需要充分发挥“世界技能大赛能手”“全国技术能手”等能工巧匠在高技能人才培养中的作用,在条件允许的企业或职业院校积极探索以“大师工作室”为载体、“以师带徒”为核心的传统学徒制培养机制。目前传统学徒制依旧是澳大利亚、英国等发达国家培养高技能人才的主要方式,其作为精湛技艺传承与创新的主要方式,依然深受澳大利亚、英国等发达国家年轻人的青睐,成为年轻人认可的培养方式之一[15]。

(二)传统学徒制在高技能人才培养中的探索

传统学徒制作为人才培养的一种形式,在培养高技能人才方面扮演着重要角色,其在高技能人才培养中经历了起伏跌宕的实践探索。20世纪50年代末至80年代初,传统学徒制在高技能人才培养方面发挥了重要作用,培养了大批支撑我国工业发展所必需的高技能人才。20世纪80年代后,以高职院校、高级技工学校、技师学院为基础的院校培养逐步成为我国高技能人才培养的主要载体,而传统学徒制在高技能人才培养方面的重要性则不断下降,并逐渐走向衰落,但这不意味着其将因此退出历史舞台。在深入实施“中国制造2025”“一带一路”等国家战略的新背景下,如何发挥传统学徒制在培养高技能人才方面的作用,使其作为院校培养、企业培养、协同培养的重要补充,是当前和今后我国高技能人才培养的努力方向。

从实施路径看,成功实施传统学徒制,需要形成以“政府宏观统筹、企业深度参与、职业院校实施”为特色并与传统学徒制相适应的运行机制。一是发挥政府的统筹作用,助力实施传统学徒制。政府统筹作用主要体现在政策扶持、经济投入、监测评估上。首先,政策扶持是力推传统学徒制实施的重要保障。政府要依据传统学徒制运行的特点,颁布实施以《传统学徒制实施细则》为核心的行为限制性教育政策,明确规定各级政府在推动实施传统学徒制中的责权利,约束规范各实施主体的不当行为。其次,政府需要对推行传统学徒制的企业提供经费支持,以调动企业参与的积极性。各教育行政主管部门应整体上把握传统学徒制实施进度,评估传统学徒制的实施效果。

二是充分调动企业参与的积极性,引导企业积极实施传统学徒制。企业深度参与是成功推行传统学徒制的必由之路。企业可根据运行机制、管理体制、参与前景等实施条件,结合上海“万名技师带高徒”的成功经验,推行以“师徒带教”为载体的传统学徒制,选拔生产、服务一线技艺精湛、素质优良、师德高尚的工匠作为名师,选取生产、服务一线作风优良、爱岗敬业、学艺动机强、文化基础扎实、具备响应初级、中级技术等级的工人作为学徒,最终依据企业生产任务和技术技能人才队伍结构,在明确师徒各自权利与义务的基础上,师徒双方签订《师徒协议书》,并报上级业务主管部门和地方劳动部门备案。同时,企业要成立以董事长或经理为组长,由人力资源和社会保障局、教育局等部门成员参与的名师带徒领导小组,专门负责此项工作,并将此工作纳入企业年度工作计划。另外,有条件的企业每年还应从职工工资总额中提取适当比例(具体额度由企业依据实际情况自行确定)用于奖励在协议期间培养学徒表现突出的师傅及考核成绩优秀的学徒。

三是在高职院校、高级技工学校、技师学院积极探索以“大师工作室”为载体、“师徒带教”为途径的传统学徒制培养机制。高职院校、高级技工学校、技师学院是实施传统学徒制的主要场所。从大师工作室与传统学徒制的关系来说,大师工作室是高职院校、高级技工学校、技师学院成功推行传统学徒制的主要抓手。引导一批有条件、基础能力好的高职院校、高级技工学校、技师学院实施传统学徒制,积极探索传统学徒制人才培养规律,有助于逐步扩大实施传统学徒制的范围和规模,使传统学徒制成为我国高技能人才培養的重要途径。因此,以高技能人才为目标的高职院校、高级技工学校、技师学院,应根据市场需求、办学能力、办学水平,成立与其相匹配的技能大师工作室,充分发挥技能大师在技艺传承、带徒研制新产品、携徒攻克技术难关、师徒合力破解工艺难题、师徒协作开展课题研究等方面的不可替代作用。

参 考 文 献

[1]陈杰斯.比较与启示:中华农耕文明与西方工商文明[C]//儒家的经济思想—云南孔子学术研究会第十六次学术研讨会论文集,2009.

[2]芮小兰.中西方学徒制的比较与启示[J].教育前沿,2008(10):84-85.

[3]刘晓.我国学徒制发展的历史考略[J].职业技术教育,2011(9):72-75.

[4]郑新悦.中国古代艺徒制与英国现代学徒制的比较研究[D].长沙:湖南师范大学,2012:10-11.

[5][6]汪涛.科举制与学徒教育[D].济南:山东师范大学,2012:18.25.

[7]滕大春.美国教育史[M].北京:人民教育出版社,2001:102.

[8]路宝利,赵友.艺徒制度:中国古代“工艺学校”技术传承研究[J].职业技术教育,2012(166):74-75.

[9]颜忠军.中世纪西欧学徒制发展的兴衰与启示[J].职业技术教育,2006(22):75-77.

[10]我国高技能人才总数超过2600万人[EB/OL].(2011-07-26)[2016-09-23].http://news.xinhuanet.com/politics/2011-07/26/c_121723461.htm.

[11][12]截至2015年全国高技能人才总量达4501万人比2010年提高57%[EB/OL].[2016-08-23].http://wwe.workercan.cn/28264/201608/23.shtml.

[13][14]高技能人才队伍建设中长期规划(2010-2020年)[EB/OL].[2011-06-22].http://www.tech.net.cn/web/articleview.aspx?id=2011062117540 1481&cata_id=N002.htl.

[15]传统学徒制[EB/OL].[2016-09-22].http://baike.so.com/doc/7864407-8138502.html.

A Comparative Study on the Traditional Apprenticeship in China and Western Countries

——Further Reflection on Cultivation of High-skilled Talents in China

Zhao Xueyao, Yu Ping, Lin Ruoxin

Abstract The traditional apprenticeship is a kind of talents training mode which provides an internship with skilled masters and emphasizes on the skills inheritance and technical innovation. There exist difference and similarity in traditional apprenticeship between China and western countries. On the one hand, it shows sorts of differences such as formation background, management entity, institutional nature, driving forces, apprenticeship qualifications, apprenticeship, etc. On the other hand, it has four kinds of general characteristics such as the unification of teaching process and producing process, the choice of individual instruction as the main educational pattern, etc. The cultivation of high-skilled talents in China made great progress at present, but it still remains several problems such as total quantity insufficiency and insufficient social support, etc. A good way to promote the cultivation of high-skilled talents is to draw successful lessons from the traditional apprenticeship in China and western society. Exactly speaking, it should be made efforts as follows: playing the role of government on the whole, guiding enterprises to implement traditional apprenticeship actively, and exploring the traditional apprenticeship which focus on setting up several master studios and the traditional way of training apprentices by masters.

Key words traditional apprenticeship; high-skilled talents; skills inheritance

Author Zhao Xueyao, research assistant of Vocational Education Institute of Guangzhou Baiyun Technical College of Business and Technology(Guangzhou 510450); Yu Ping, senior lecturer of Yantai Technician College of Business and Technology; Lin Ruoxin, Guangdong Baiyun College