中国—东盟自由贸易区贸易结合度指数分析

2017-05-27项义军汤保君

项义军+汤保君

摘 要:通过对2006—2014年中国与东盟国家的贸易数据进行整理,构建中国—东盟自由贸易区的贸易结合度指数测算模型。经过对贸易结合度指数数据的分析,得出中国对东盟国家的出口贸易结合度不断加强、进口贸易结合度不断减弱的结论,充分说明中国—东盟自由贸易区升级对中国更加必要。

关键词:中国—东盟自由贸易区;区域经济一体化;贸易结合度指数

中图分类号:F74 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2016)31-0155-04

一、引言及文献综述

(一)引言

中国与东盟山水相连,文化和种族相近。自古以来就与中国东南沿海以及南方各省贸易关系密切。2000年,时任国务院总理的朱■基率先提出了构建中国—东盟自由贸易区的伟大构想,得到了东盟各国高层的认可和积极响应。2002年中国与东盟签署了第一份框架协议——《中国—东盟全面经济合作框架协议》。2004年开始实施了“早期收货计划”,并于同年签署了《货物贸易协议》。2007年和2009年又分别签署了《服务贸易协议》和《投资协议》,标志着中国—东盟自由贸易区的建立已经从很大程度上克服了制度限制,双方约定从2010年1月1日起,中国—东盟自由贸易区(CAFTA)正式成立。

中国—东盟自由贸易区成立至今,经过长达五年的贸易往来和双方政策的不断调整。终于在2015年11月23日,中国同东盟各国领导人达成了中国—东盟自由贸易区升级的最终合意。至此,中国—东盟自由贸易区正式进入了2.0时代。

通过对中国—东盟自由贸易区各国以往的数据进行研究,运用相应的经济学方法,分析中国和东盟各国经济增长之间的关系和相互影响的显著性因素。实现中央的“十三五规划”和“一带一路”建设提供决策依据。通过研究提出开发和提高我国东南沿海各省以及大湄公河次区域经济开放和发展的对策建议。

(二)文献综述

随着中国—东盟自由贸易区升级谈判的正式达成。有关东盟自由贸易区的研究被学术界更多的关注。近年来,中国—东盟自由贸易区也受到了国外学者的广泛关注,在国际会议及期刊杂志中发表了许多重要的研究成果。

Park和Estrada(2009)通过定性和定量结合的分析方法研究了中国—东盟自由贸易区的前景,得出中国—东盟自由贸易区的建立极大地促进了双方经贸关系发展的结论。Michael G .Plummer(2006)着重分析了中国—东盟自由贸易区建立后部分协议的签订和“早期收获计划”产生的影响,同时还分析了自贸区的建立对世界经济及全球政治格局的影响。Roberts AB.(2004)认为,东盟地区与中国在能源和自然资源方面存在互补性,双方也都存在有待开拓的巨大市场;自贸区双方在对外贸易出口市场上存在较强竞争,因此中国—东盟自由贸易区的未来发展机遇与挑战并存。

从国内的研究情况来看,李光辉(2013)认为,中国—东盟自由贸易区全面建成以后,亚太地区的区域一体化水平会明显提高,双边货物贸易额将会得以迅速增长。沈铭輝(2013)指出,自从中国—东盟自由贸易区建设计划实施以来,中国同东盟之间的双边经贸关系发展迅速,而且在多数年份中双边经贸额度的增速要高于各自对外贸易额度增速。庞卫东(2011)通过对中国和东盟2002—2009年出口相似度指数的测算和实证分析,认为双方激烈的贸易竞争将在很大程度上影响相互之间的贸易利益。

二、中国—东盟自由贸易区的发展现状

从中国—东盟自由贸易区的提出至今,中国同东盟贸易的发展成阶段性特点。从中国—东盟自由贸易区概念的提出(2001—2003年),处于一个起步和提速阶段,双方贸易额增速保持着高于我国对外贸易总额增速5个百分点的水平增长。2004—2008年,由于双方的贸易政策的调整和世界经济危机的影响,贸易额增速回落到我国对外贸易增速平均水平。随着中国—东盟自由贸易区的建立,贸易额从2009年的2 130.06亿美元增长到2014年的4 802.86亿美元,年均增长速度为17.66%。

中国—东盟自由贸易区作为一个经济整体而言,对我国南方各省以及中国经济都占有重要地位。东盟已经连续多年成为中国前三大贸易伙伴地区。2014年东盟又以仅次于欧盟和美国成为我国第三大贸易伙伴(见表1)。

由于《中国—东盟全面经济框架协议》于2002年正式签署,本文重点研究2003—2014年中国—东盟自由贸易区的贸易状况。

自从2002年中国与东盟签署了第一份框架协议——《中国—东盟全面经济合作框架协议》以来,中国与东盟整体的贸易发展状况成逐年上涨并有小幅度波动趋势,双方贸易额从2003年的782.55亿美元增长到2010年的2 928.61亿美元,贸易额增长超过4倍,年平均增长率超过17.93%。2011年中国—东盟自由贸易区成立元年,贸易额更是突破3 630.89亿美元。到2014年中国同东盟贸易额达到4 802.86亿美元,年平均增长率为7.24%。除2009年受世界经济危机影响,双方进出口额有所下降外。2003—2014年十二年间进出口额均呈现不同程度的增长。值得强调的是这十二年间出口额增长速度明显超过进口额增长速度,贸易状况由2003年的逆差164.01亿美元转变为2014年的顺差638.05亿美元(见表2)。

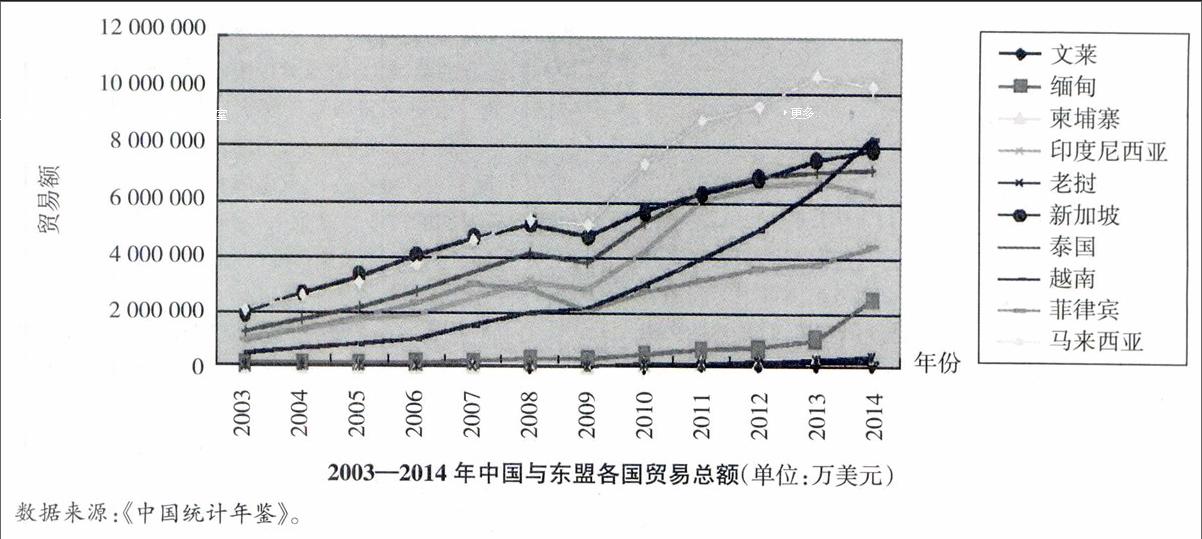

中国与东盟国家之间的贸易往来则遵循“重者恒重”的规律。中国与马来西亚和新加坡仍旧保持高度的贸易往来,并逐年大幅度增长。与缅甸、柬埔寨等国家贸易额也保持平稳并有所提升。下页图为2003—2014年中国与东盟各国进出口贸易总额。

三、中国—东盟自由贸易区贸易结合度指数测算

(一)贸易结合度指数

贸易结合度指数(Degree of Trade Combination)是由经济学家布朗(A.J.Brown,1947)提出的,并经过小岛清(1958)等人研究和完善。贸易结合度指数主要是用来衡量双方的贸易关系密切程度的国际贸易学数据算法,公式表述如下:

Tij=(Xij/Xi)/(Mj /Mw) (1)

公式中,Tij代表i国和j国之间的贸易结合度指数,Xij表示i国向j国的出口总额,而Xj则表示i国的出口总额。因此,(Xij/Xi)是i国对j国的出口占i国出口总额的比重;其代表的是国家i的出口能力。Mj表示j国的进口总额,Mw表示世界进口总额,(Mj /Mw)代表j国进口总额占世界进口总额的比重,其代表的是国家j的进口能力。如果公式中Tij>1,说明i国与j国的贸易关系比较紧密。即i国对j国的出口依赖程度比较高,或者说,j国对从i国的进口依赖程度比较高。如果公式中Tij<1,则说明i国与j国的贸易关系松散。

本文选取东盟具有代表性的4个国家(两个发达国家和两个发展中国家)。根据上述公式和相应数据,对中国与东盟四国2006—2014年的贸易结合度指数进行分析。

(二)中国对东盟四国出口的贸易结合度指数

由表3可知,中国对东盟4个国家的贸易结合度指数在“1~1.5”之间波动。其中,中国对印度尼西亚和马来西亚出口的贸易结合度指数明显高于中国对新加坡和泰国出口的贸易结合度指数。中国对印度尼西亚出口的贸易结合度指数基本平稳。中国对马来西亚出口的贸易结合度指数呈逐年增长趋势,这说明马来西亚更依赖于从中国进口商品。新加坡的贸易结合度指数虽偏低,但也都在“1”上下波动。导致这种现象的原因主要在于,自由贸易区的建立和关税减让政策的实施,才使得中国与东盟各国的贸易额不断上涨。

(三)东盟四国对中国出口的贸易结合度指数

当然,只考察中国对东盟出口的贸易结合度指数并不能全面准确地解释中国—东盟自由贸易区建立对中国和东盟各国的积极效应。还要从东盟作为出口方,中国作为进口国的角度考察中国—东盟各国的贸易结合度指数。

由表4可知,东盟4个国家对中国的贸易结合度指数在“1.5~2.5”之间波动,双方之间的贸易结合度非常高。其中,印度尼西亚和泰国对中国出口贸易结合度指数相对较平稳。新加坡对中国出口贸易结合度指数最低,这说明中国对从新加坡进口的商品依赖度并不很高。其原因在于,中国对新加坡的产业内贸易依赖度不高。马来西亚对中国的出口贸易结合度指数很高,说明中国对从马来西亚进口的商品依赖度较高。

结合上述分析可知,中国与东盟之间整体上对彼此的贸易结合度指数趋于平稳,彼此贸易结合度指数在“1~2”之间来回波动,说明两个经济体之间的依赖程度很高。因此,证明了中国—东盟自由贸易区的建立对区域内各方均带来了正向的贸易效应。

四、结论及对策建议

(一)结论

通过上述对中国—东盟自由贸易区建立后贸易结合度指数的分析,可以得出如下结论:

第一,随着自贸区的成立和发展,中国与东盟国家整体的贸易结合度越来越大,说明中国与东盟国家的贸易联系越来越紧密。但是自贸区成立前后,中国与东盟各国之间的贸易结合度指数发生明显变化,中国与东盟之间的贸易往来由最初的逆差到2012年后转变为贸易顺差,中国对东盟各国出口的贸易结合度指数也有所扩大,而东盟对中国出口的贸易结合度指数有所减小,这将使得在以后的发展中中国将更多地享受到自贸区建立所带来的红利。

第二,由于自由贸易区的建立和升级产生了规模经济效应,使得区域内的国家之间经济联系变得紧密,从而加强了政治上的往来,有利于形成国家之间的政治联盟,共同对抗外部国家和环境。

(二)对策建议

1.充分发挥中国与东盟各国之间的经济互补性优势。开放对东盟国家的贸易投资,实现投资与贸易相互协调发展,以投资促进贸易,以贸易带动投资,同时也要鼓励东盟国家对华投资。由于中国与东盟各经济大国之间的贸易集合度指数相对较高,因此对于区域内产业整合具有一定优势。在保护本国产业的基础上,适当对东盟国家开放我国具有相对劣势的产业。引进东盟国家的资金、技术和特殊产品的生产线。根据产品生命周期理论,不同产业在不同国家的发展周期不同,同一个产业会在国家之间相互流动。因此,中国可以将处于衰退期的产业过渡到东盟处于该产业成长期的国家,同时引进中国处于成长期产业的相关技术,提高产业的整体竞争力。

2.适当削弱垄断行业,打造服务型政府。对于削弱政府控制的垄断行业的限制,需要政府方面具备足够的勇气,而且有些行业必须由政府把控。但對于可开放的或可部分开放的行业,政府应积极主动地进行开放。这样一来,既有助于提高投资和相互间的贸易,同时又有利于行业自身的提高,从而加深区域内的经贸关系。

3.提高中国与东盟各国的文化认同,大力发展文化产业。中国与东盟国家具有文化同源、认知度高等特点,但中国与东盟国家的文化贸易相对较弱。各国间的文化产业发展也不完善。因此,中国与东盟国家的文化贸易发展潜力特别巨大。结合中国—东盟自由贸易区的升级,充分发挥自贸区升级所带来的影响,使区域内各国人民尽快享受到自贸区升级所带来的红利,巩固和发展经济利益纽带,提高国家之间的政治和文化认同。

参考文献:

[1] 项义军,赵阳阳.基于G-L指数的中国工业制成品产业内贸易水平与类型研究[J].哈尔滨商业大学学报:社会科学版,2014,(5):

3-15.

[2] 魏民.打造中国—东盟自贸区“升级版”:问题与方向[J].国际问题研究,2015,(2):127-140.

[3] 张久琴.中国—东盟自由贸易区:问题与对策[J].区域合作,2010,(7):32-33.

[4] 侯铁珊,宋岩.中国与东盟的贸易相关指数分析[J].国际贸易问题,2005,(7):41-47.

[5] 刘卓林.对中国东盟自由贸易区的经济效应分析[J].经济纵横,2004,(4):12-15.

[6] Park D.The Prospects of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA):A Qualitative Overview[J].Journal of the Asia Pacific Economy,

2007,(12):485-503.