前沿

2017-05-20

中国科学院第十四届“科星新闻奖”颁发

1月18日,中国科学院第十四届“科星新闻奖”颁奖活动举行。中国科学院院长、党组书记白春礼,中国科学院副秘书长邓勇出席颁奖仪式,颁奖仪式由中国科学院传播局局长周德进主持。

白春礼代表中国科学院向本届科星新闻奖获奖者表示祝贺,并对长期参与和支持中科院新闻工作的媒体工作者表示感谢。白春礼表示,过去两年,新闻界的朋友们与中科院共同见证了这些重要历史时刻。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,是全面完成创新型国家建设任务的重要时期,也是中国科学院深入实施“率先行动”计划、基本实现“四个率先”目标的跨越发展阶段。中科院也将积极响应习近平总书记对于科技创新与科学普及工作的重要指示,为提高全民科学素质,普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法而共同努力。

自1990年以来,“科星新闻奖”已举办到十四届,本届“科星新闻奖”评选了从2014年7月至2016年6月期间的优秀新闻作品,共评选出获奖作品96项,其中文字作品一等奖10项、二等奖22项、三等奖34项;电视作品一等奖2项、二等奖4项、三等奖3项;广播作品一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项;网络新闻作品一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项;摄影作品一等奖2项、二等奖3项、三等奖4项。另评出“突出贡献奖”10项;“丰产奖”10项。

国家天文台一阿里云天文大数据联合中心成立

1月22日下午,中国科学院国家天文台与阿里云计算有限公司在北京签订合作协议,揭牌成立“天文大数据联合研究中心”,双方将共同推进大数据时代的天文学科学研究和科普教育工作。

根据合作协议,国家天文台与阿里云将互为天文云计算大数据领域的唯一战略合作伙伴。国家天文台一阿里云天文大数据联合研究中心将采用联合主任负责制,设立科学研究、技术发展、平台数据、科普教育等工作组。中科院国家天文台台长严俊表示,跨界合作对双方都有促进和提高,国家天文台与阿里云的跨界“融合”是科学大数据与丰富的云资源和深厚信息技术的“融合”,在天文学上结出硕果的同时,将在更广阔的领域内发挥引领和示范作用,推进大数据的应用创新和技术发展。

双方将以中国虚拟天文台为抓手,逐步实现国家天文台科技资源的“上云”,如天文学研究和科普教育工作需要的科學数据、在线服务、软件工具、数据处理系统、分析挖掘环境等。其中包括郭守敬望远镜(LAMOST)、500米口径球面射电望远镜(FAST)、明安图太阳射电日像仪、中国SONG项目、NVST太阳真空望远镜等设备的观测数据,以及远程天文观测网络和数据驱动的特色科普教育项目。

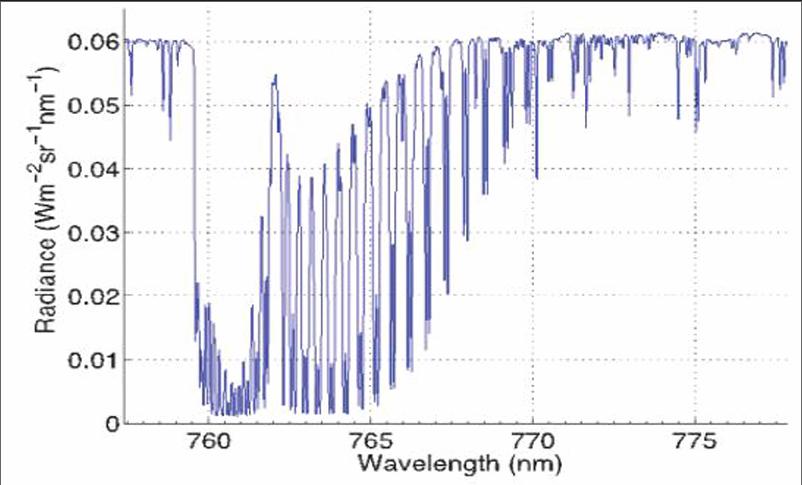

碳卫星成功获取首组观测数据

中国首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星(简称“碳卫星”)于2016年12月22日在酒泉卫星发射中心成功发射入轨。经过平台测试、载荷加热排污等一系列工作后,有效载荷于1月12日成功开机,1月13日转入在轨观测任务模式并获取首批观测数据,其中包括碳卫星高光谱二氧化碳监测仪获取、经过地面处理生成的碳卫星第一组大气氧气和二氧化碳吸收光谱图。这也是我国从太空获取的第一组大气氧气和二氧化碳吸收高分辨率光谱图。

首批观测数据的获得表明碳卫星与地面应用系统均运行良好。卫星平台按指令准确实现了各种复杂指向模式,主载荷高光谱探测仪工作稳定、功能正常、状态良好,为后续科学家开展大气二氧化碳高精度反演打下了坚实基础。

碳卫星由科技部立项,中国科学院国家空间科学中心负责工程总体,中科院微小卫星创新研究院负责卫星系统,中科院长春光学精密机械与物理研究所研制有效载荷,中国气象局国家卫星气象中心负责地面数据接收处理与二氧化碳反演验证系统的研制、建设和运行。

欧航局“小型地球同步轨道平台”首星成功发射

北京时间1月28日9时03分,一枚俄罗斯“联盟”运载火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,将采用欧洲航天局“小型地球同步轨道平台”的首颗卫星送入轨道。

负责发射的欧洲阿丽亚娜航天公司说,“联盟”火箭升空约33分钟后,这颗代号为Hispasat36W-1的通信卫星成功与火箭分离,进入地球同步转移轨道。

这颗通信卫星由德国OHB系统公司为西班牙卫星公司建造,发射质量约3.2吨,携带20个Ku波段转发器和3个Ka波段转发器。卫星定位在西经36度,用于向西班牙、葡萄牙、加那利群岛和南美洲提供通信服务,预期工作寿命15年。

“小型地球同步轨道平台”由OHB系统公司开发,其主要特点是模块化,无需对卫星总线大修改即可根据用户需求安装不同的模块,成为不同功能的卫星。这使卫星总装时间大为缩短,也降低了成本,提高了可靠性和任务灵活性。这一平台最适合搭载通信模块,但也可以作为地球观测卫星、气象卫星的基础平台。

这是阿丽亚娜公司今年首次发射。根据此前公布的计划,该公司2017年预计发射7枚阿丽亚娜5型火箭,3枚“织女星”火箭和2枚“联盟”火箭。

首台低温永磁波荡器在我国问世

1月24日,由中科院上海应用物理研究所上海光源团队自行研制的我国首台低温永磁波荡器CPMU在上海光源储存环上取得高流强测试成功。当储存环在3.5GeV/240mA状态下运行,波荡器工作在最小磁间隙6mm时,实验人员利用17U光束线进行了光谱测量,获得了清晰的9次谐波辐射,相应的磁场相位误差为3.5°,达到了国际上同类设备的先进水平。专家认为,这标志着该所在高性能波荡器技术发展方面又踏上了一个新台阶。

高性能永磁铁在低温下具有较高的剩磁和较高的矫顽力,利用这一特性,使真空内波荡器的永磁铁工作在液氮温区,可使波荡器的峰值磁场提高约20%。上海光源团队经过4年的努力,解决了高性能钕铁硼永磁铁制备、永磁铁冷却和温度均匀性控制以及在低温和真空环境下波荡器磁场的测量和垫补等关键技术问题,在常温真空内波荡器技术的基础上研制成功这台周期长度20mm、周期数80、最小磁间隙6mm的基于钕铁硼永磁铁的低温永磁波荡器。

该波荡器于2016年8月安装到上海光源储存环C17单元直线节中,经过温度补偿、束流清洗、小束流测试等阶段,与17U光束线紧密合作,最终成功完成了高流强束流测试,在12.66keV常用的光子能量上测得了比目前周期长度25mm、周期数80的17U常温真空内波荡器高40%的光子通量,并利用该波荡器辐射进行了蛋白质晶体结构解析实验。

据悉,上海光源团队目前还在进行基于镨铁硼磁铁的低温永磁波荡器和超导波荡器的研制,以期进一步提升波荡器的性能指标,服务束线工程建设和用户实验需要。

我国地震预警重大工程年底前“上马”

中国地震局1月18日表示,我国“十三五”期间的重大工程——国家地震烈度速报和预警工程目前已进入初步设计阶段,预计在2017年年底前“上马”。

按计划,国家地震烈度速报和预警工程将用5年左右的时间建设完成,届时发生破坏性地震,我国将能提供秒级地震预警信息服务。数秒钟即发布地震预警可谓“生死时速”,是在和地震波“赛跑”争抢时间。工程项目总设计师金星研究员解释说,地震发生时,具有破坏性的s波是以每秒3.5公里的速度从震中向四周扩散。比如10秒钟s波只扩散到距震中35公里左右的区域,而一般7级以上的地震都有很大的断层,如2008年汶川地震破裂范围超过200公里。因此10秒左右对外发布地震预警,就抢在s波到来之前,为老百姓逃生避险赢得宝贵时间。

为实现这一目标,国家地震烈度速报和预警工程需要在未来投资18.5亿元,在全国建设1960个配置测震仪和强震仪的基准站、3309个配置强震仪的基本站、10241个配置烈度仪的一般站。