学制改革与地方纷争:1920年代安徽实施“新学制”研究

2017-05-20周宁

周宁

关键词: 安徽;教育界;新学制;地方主义

摘要: 1923年,安徽教育厅长江暐召开实施新学制讨论会,在安徽推行新学制。然而,根深蒂固的地方主义让安徽的新学制改革大打折扣。在安徽的新学制改革中,由于经费短缺,高级中学发展明显滞后,这直接导致三年后初中生升学的困难。而此时,筹办安徽大学,将高中改办预科的动议,又引发了中学“三三制”与“四二制”的争议。新学制改革的困难与阻力,以及自由与弹性,在安徽均得到了淋漓尽致的体现。

中图分类号: G4009文献标志码: A文章编号: 10012435(2017)03037307

Key words: Anhui; educational circles; new educational system; localism

Abstract: In 1923,the Anhui education minister,Jiang Wei held discussion of the implementation of the new educational system,advocating the new educational system in Anhui.However,deeprooted local protectionism made the effectiveness of Anhui new educational system greatly reduced.In the new educational system reform,because of the shortage of funds,and high school development lagging behind obviously,triggered the dispute of “three three” and “four two” systems.The difficulties and resistance of the new educational system,as well as the freedom and flexibility,have been fully reflected in Anhui.

1922年“新学制”改革奠定了近代中国“六三三”的基本学制架构。学界对此已经进行了比较深入的研究。但就研究成果而言,多集中于学制实施前的酝酿与争论,较少实施过程的深入探讨;①就研究视野而言,多侧重于国家制度层面的宏观勾勒,缺少实施状况的个案分析。②有鉴于此,笔者以安徽为例,分析地方社会实施新学制引发的各种反应及其调适过程,以期增进对1922年“新学制”如何“落地”的动态了解,在此基础上加深对近代中国地方教育发展的认知。

一、安徽实施“新学制”

清末民初,中国主要借鉴模仿日本学制。这种学制时间偏长且过于僵化,实施之后弊端逐步显现。迨至五四时期,教育界要求改革学制的呼声日趋高涨。

1915年4月,全国教育联合会第一届大会在天津召开,湖南省教育会就提出改革学校系统案。时隔五年之后,学制改革再次成为教育界关注的焦点。1920年,全国教育联合会第六次大会召开,“提出学制议案者有安徽二案,奉天、云南、福建各一案”。[1]846847大会以时间短促,不能骤行议决,特拟定办法四条,广泛征集意见,并将学制系统案作为下届大会优先讨论的议题。1921年,全国教育联合会第七次大会共收到学制议案11件。会议以广东省教育会提案为底本,与其他各案进行比较审查,最终议决学制系统草案。相比以往,草案最大的变化在于中小学学制的改变。其中小学取消国民和高小的划分,修业年限定为六年;中学分为两段,初高中各三年。草案议决之后,一方面通函各省区教育会、高等教育机关、全国各报馆、教育杂志社征求意见,一方面呼吁各省区拟定各级课程草案及实施办法,提交下届联合会讨论。[1]860第二年9月,“教育部鉴于全国教育会联合会连年提议改革‘学制”,且“已通过草案,各省有讨论者,有试行者,知旧制之必不能保全”,[1]983乃召开学制会议,通过学校系统改革案等四项议案,并转交同年10月第八届全国教育联合会进行讨论。在与全国教育联合会代表沟通斡旋后,教育部于同年11月呈请大总统批准实施学校系统改革案。由于教育部的学校系统案完全不提第七届全国教育联合会学制草案,并单方面希望能够维持教育部学制会议的原案,一度与全国教育聯合会代表发生争执,浙江省代表许倬云甚至登台演说大骂教育部。后在胡适等人调停之下,折中两种方案,才平息了双方纷争。参见胡适:《记第八届全国教育联合会讨论新学制的经过》,收入曹伯言编:《胡适学术文集:教育》,中华书局1998年版,第234239页。

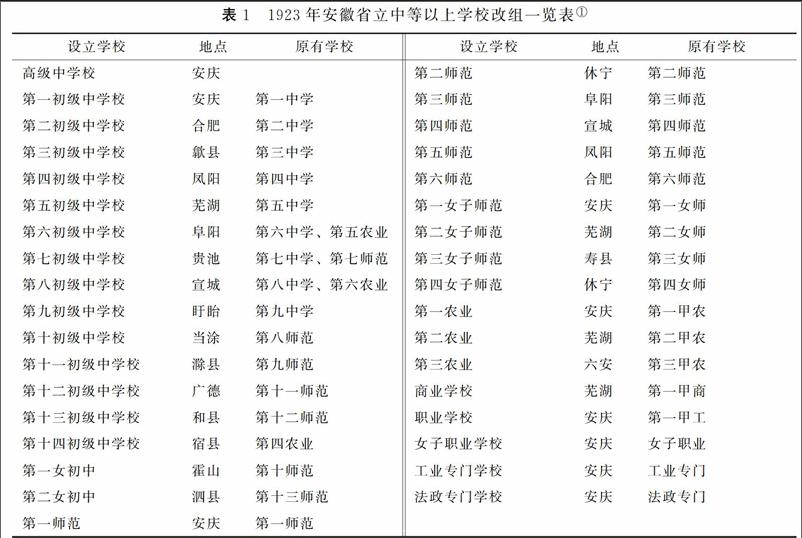

在这场“新学制”改革中,安徽教育界颇为积极。早在1920年全国教育联合会第六次大会上,安徽代表就提出改革学制的两条议案。1922“新学制”颁布后,新任安徽教育厅长江暐“醉心新知”,“拟首先实施”,当即“呈请省署,邀请全国名流”,[2]举行实施新学制讨论会。为慎重起见,江暐先期召集省内教育界专家,组织实施新学制讨论会筹备会,提出讨论草案。[3]1923年2月1日,大会正式召开,除梁启超、胡适、王星拱、高一涵因病因事未到外,所邀名流如黄炎培、陈宝泉、郭秉文、廖茂如、陆步青、孙洪芬、陶行知、张小涵、韩竹屏均如期到会。与会人员分为5组,对11条草案进行分组审查,其中中学教育组和师范教育组讨论最为激烈。“此次学制会议关于地方教育、小学教育、职业教育之改组,关系较小,中等师范之改组较为复杂,关系其大,故是时颇有讨论”。《安徽实施新学制讨论会详记》,《时事新报》1923年2月28日。会议进行三日,议决各种计划,其主要内容包括:在安庆试办高级中学;裁减省立男子师范和甲种农业学校,扩充省立初中;改甲种工业学校为职业学校;在地方设立县教育局等。会议闭幕后,教育厅即根据讨论结果,制定了具体学校改组方案。(表1)

应当说,这一方案既兼顾省立学校的历史沿革,又充分考虑当时安徽的教育经济状况。与江苏、浙江将省立中学升格为高级中学相比,浙江、江苏省立中学的改组,参见璩鑫圭、唐良炎:《中国近代教育史资料汇编:学制演变》,上海教育出版社1991年版,第9951001页。安徽将省立中学和部分省立师范“降格”为初级中学,旧制中学和师范均为四年,新制初中只有三年。态度相对更为谨慎。此外,在筹设高级中学上,也多少反映了旅外安徽名流胡适等人的意见。胡适在1920年代与安徽教育界有频繁接触,并受邀参与此次安徽实施新学制讨论会,虽最终未能成行,但他主张从严设立高级中学的观点多少会对学校改组方案有一定影响。

二、皖北教育界的抗议

民国以来,安徽省立学校设置多遵循地域均衡原则,一旦分配稍欠公允,教育界即有争执发生。平情而论,安徽此次省立学校改组,也尽可能坚持了区域均衡。比如,实施新学制草案总纲明确规定,“省立学校校址之分配,以谋全省教育平均发达为主旨”。[3]改组后的十四所省立初级中学,有十三所是按照八府五直隶州的旧制进行平均分配。但改组方案公布后,仍然引起了皖北教育界的不满。

其实,这种不满早在江酝酿实施新学制时,

就已经开始出现。1922年9月,江暐受安徽省长许世英之邀出任教育厅长。江暐深知安徽教育困难重重,上任之初,即提出教育经费独立等三项要求作为就任条件。省长许世英虽一一应允,但如何落实经费独立,仍是一大难题。缘民国十一年度安徽教育预算207万元,但全省财政收入不到200万,教育预算只不过空有其名。江暐认为,“充其量就皖省实力而论,担负教育经费,至多不过一百五十万元而已。” 《皖教厅整理教育计划》,《时报》1922年11月5日。有鉴于此,江暐一方面力争教育经费独立,一方面采取收束办法,“凡未设之机关,江氏以为不宜再行添设,现在筹备各学校,一律停止筹备。”《皖教厅之整理教育谈》,《新申报》1922年11月5日。在江暐看来,这些学校“大都率鉴于省库经济奇绌,先由就近地方自行设法筹垫,再由省款逐渐拨还。建设之初,经济基础未固,又急于观成,因陋就简,无可讳言,而于学生学业,实蒙莫大之损失。”《皖教育界又发生暗潮》,《民国日报》1922年11月2日。更重要的是新学制不日将要实施,“学校系统,及课程编制,悉行变更,而对于建筑设备,在在均有密切关系,自不能循旧进行,致学校开始时,未能适用,或遭废置之虞。”《皖教育厅长之新主张》,《时事新報》1922年11月13日。江暐自认一片苦心,但方案一经公布,立即在教育界引起一片轩然大波。因为停止筹备的三所师范和一所女师均在皖北,同时在皖南筹备的省立第十一师范和第四女子师范,因为已经开始招生,得以继续保留。皖北教育界对此非常不满,认为江暐厚此薄彼。加之江暐为皖南徽州人,不免让人认为内幕重重。皖北教育界“群以地方主义相责问”,江暐毫不示弱,“据理而争,并检出卷宗为谈助。谅解者固不乏人,但议论激烈者,亦复不少。”《安徽整理教育计划》,《中华新报》1922年11月5日。面对皖北教育界的抗议,江暐一方面召开实施新学制讨论会,借名流之力推进安徽新学制改革;一方面采取缓和措施,尽可能注意省立学校设置的平均主义原则。但方案公布后,仍然引起皖北教育界的强烈反弹。焦点是省立甲种农业学校的合并与改组。

民国以来,安徽先后设立省立甲种农业学校六所,其中皖北淮泗道、皖中安庆道、皖南芜湖道各两所。此次改组,六所农校保留其三,两在皖中,一在皖南,独皖北付诸阙如,故皖北教育界人士愤愤不平,哗然而起。他们指责教厅处事不公,力请保留设立较早的皖北四农。应该说,教厅如此改组不无道理,省立一农、二农、三农办学悠久,且各有特色。更重要的是,实施新学制讨论会已经明确农校改组方案:“皖省原有甲农六校,现留三校。安庆一农研究改良全省农林,芜湖二农研究改良全省蚕桑,六安三农研究改良全省茶业。”《安徽实施新学制讨论会详记》,《时事新报》1923年2月28日。然而,皖北教育界对此并不接受。在他们看来,实施新学制草案明确规定职业学校“每道各设一所,俾职业教育平均发达”。[3]现在教厅改组方案无异出尔反尔。四农学生更是群情激奋,要求保留四农。他们呈文教厅,指出皖北土地面积最广,最适宜农桑。现在三所农校,“一在省城,二在商埠,三者独在极西一隅之六安”,“欲驱二十三县志兴实业之学生,舍此而就彼”,“是直接绝学子之前途,间接断地方之命脉也”。《训令省立第四农业学校第三九二号》,《安徽教育公报》1923年第5期。四农学生言辞恳切,加之皖北教育界极力反对,教厅不得不作出让步,表示方案未得到教育部核定实施前,四农可照旧办理,即使将来实施期届,未毕业学生仍可在校按旧制毕业。此后,学校改组方案实施,教厅迫于反对压力,以及学校区域均衡考虑,也没照原计划将四农改办初中。四农得以保存,与初级中学的设置有很大关系。江暐此次学校改组,大力发展中学教育,共计划成立14所初级中学,其中第一至第十三初级中学均按前清八府五直隶州的旧制平均分配,唯有凤阳府设有两所,而多出的第十四初级中学正是由四农改办,故四农是否改办初中对总体计划影响不大。这种绝对的省校区域均衡原则,虽照顾了地方主义情绪,但确不利于安徽教育的改革及深入发展。

在四农与教厅交涉的同时,同处皖北的五农也继之而起,反对与六中合并。江暐深恐出现连锁反应,从根本推倒省校改组方案,以教育部核准在案,与通案不符为由,予以断然拒绝。《训令阜阳县知事第三七四号》,《安徽教育公报》1923年第9期。江暐虽然没有同意保留五农,但在改组计划实施时,还是有所变通,允许其以原有经费归并六中改办职业科。

由上可见,江暐的新学制改革刚刚起步,就因皖北教育界的反对大打折扣。皖北教育界的抗议,从表面上看是心系桑梓,但背后更多的是利益之争。因为省立学校的存废,不仅牵涉经费,更与教师饭碗有密切关联。面对新学制改革,地方教育界人士,往往从一己或区域之利表明立场,缺少全局眼光和长远考虑。他们的反对或支持,多少会影响改革的成效。由此也可以看出,在民国初年,省界认同的同时,“府界”的观念仍然根深蒂固。北洋政府时期,府、州被废,实行省、道、县三级行政区划。但府州的观念仍然深入人心。省立学校的设置往往遵循旧制府州的成例。在团体联合之时,府州与更高级别的道,就成了动员和组织的有效认同形式。对于省内的重要事务,这种“府界”和“道界”的意识恐怕影响更为深远。

三、设立安庆市教育局风波

新学制改革不仅关系学制的变化,亦牵涉到地方教育行政机构的变更。自晚清以来,地方设置劝学所,协助县知事督办地方学务。有关劝学所的沿革,参加刘福森、王淑娟:《劝学所沿革述论》,《重庆社会科学》2006年第12期。1921年的第七届全国教育联合会“佥以我国教育办理已数十年,劝学所名词已不适用”,“主张代以教育局制”。[4]1701922年,教育部召开学制会议,遂决定改劝学所为教育局。在安徽的新学制改革中,江暐积极响应,借名流之力,顺利通过《试行设立县教育局组织大纲》。[1]10061007随后教育部公布《县教育局规程》和《特别市教育局规程》。江暐即拟在省城进行试点,先行设立安庆市教育局。从表面看,江暐此举合规合法,既有安徽新学制会议的决议,又有部定规程的依据。然而方案一经公布,即在省城怀宁教育界引起强烈反弹。争执的焦点在于,江暐将省立三模范小学划归安庆市教育局管理。

省立三模范小学由省城公立小学合并而成,向由教育厅直接管辖,每年均有省款补助。由于办学经费充足,且头顶“省立”名衔,三模范小学一直在省内教育界有较大影响。江暐将其划归安庆市教育局管理,无异降低三模范小学的“校格”。这自然让三模范小学师生在情感上无法接受。其实,江暐此举并无不妥。自晚清以来,无论何种学制,小学均归地方办理。此次新学制改革,更是明确小学由县设立。对于管辖权的变化,江暐也有解释:“窃查小学教育本不属于省地方办理,安庆省城因有特别情形,凡省款补助各小学向均直接职厅,原系一时权宜办法,现中央已颁有特别市教育局组织章程十二条,所有省会省款补助各小学,自市教育局成立后,一律划归主管”。《呈省长第六三五号》,《安徽教育公报》1923年第20期。

江暐将三模范小学划归地方有法可依,三模范小学无法正面提出异议,遂决定釜底抽薪,在安庆市教育局合法性上大做文章。他们质问:“省会既无市政厅,何独有市教育局?以根本不能成立之机关,置健全小学于其内,覆巢之下,安有完卵!”《反对市教育局之皖学潮》,《新申报》1923年8月10日。在他们看来,“皖垣既未办理市政,何用市教育局,非推翻不可。”《皖教育厅长辞职离省》,《申报》1923年8月19日。客观地说,三模范小学的质疑不无道理,因为根据《特别市教育局规程》,“特别市教育局长,商承认市长主持全市教育行政事务。”[5]15当时安庆尚未设市,市教育局自然不能成立,那么将三模范小学划归安庆教育局管理也就成了无本之木。对此,江暐辩解说:“厅中明知市政厅尚未成立,而亟先从事设立者,其理由有以下数点:一、部规程未发表以前,本省政府即咨部备案,此次省会教育局之组织,实可视为本省之一种单行条例。二、天津市尚未成立,已有市教育局之设,非无先例可援。三、各县参事会均未成立,而部规程许各县改组教育局,可比类援引。四、部颁规程与议会通过之法律案不同,省政府可以酌量地方情形,变通办理。五、此次教育局规程之颁布,名为改实为创。厅中议先于省会地方试行,后乃推行各县,于行政方面实较为步次稳健。”《江暐声明去职原因》,《时报》1923年9月3日。在江暐看来,设立安庆教育局已经事先报经省政府同意,向教育部备案,并且由先例可以参照,因此并不违法。其实,江暐的解释并不能掩盖与《特别市教育局规程》抵触的事实。他一再强调“单行条例”“先例可援”“比类援引”“变通办理”,也再好不过地说明了其在此问题上的底气不足。不过,由于其推行新学制过于心切,遂不顧三模范小学的反对,将安庆市教育局正式挂牌成立。

然而,就在安庆市教育局成立的第二天,省政府态度突然有变,省长吕调元命令主管教育科长,向教育部请示设立安庆市教育局是否合法。这种看似中立的行为让江暐十分被动。因为此前江暐一再强调“本省政府咨部备案”,“省政府可以酌量地方情形,变通办理”,顿失所据。省政府的暧昧态度也无异给三模范小学师生火上浇油,他们立即“手持省长指令”,要求“立即取消教育局非法组织”。《江暐辞职后之皖教厅》,《申报》1923年9月2日。失去了省政府的支持,江暐自知计划失败,遂辞职他去。与此同时,安庆市教育局也被通令取消。

江暐上任之初被各方寄予厚望,但为时不到一年,就因新学制改革遇到了重大挫折,究其原因还在于教育界地方主义利益的短视。其实,在设置安庆市教育局之初,江暐已经多次与三模范小学沟通,并一再强调管辖权的变化并不影响三模范小学经费由省款补助。但三模范小学并不能谅解。在他们看来,“此种办法,系贬损三模范校格”。[6]他们义愤填膺的背后,不过是一己一校之私。这同皖北教育界的抗议并没有本质的差别。在理想与现实之间,如何平衡相关利益方的立场,的确是新学制改革的一个难题。

四、新旧衔接:大学预科与高中之争

新学制改革后,初级中学得到迅猛发展。以安徽为例,除了省立的十四所初中,县立初级中学如雨后春笋般出现。这与办学行政权的下移有很大关系。新学制明确规定初级中学由县设立。据第一次中国教育年鉴统计,1922年安徽县立中学3所,其中旧制中学2所,新制初中1所;1923年6所,其中新制初中3所;1924年11所,其中旧制中学1所,新制完中1所,初级中学9所;1929年92所,其中新制完中2所,初级中学90所。[7]295与此同时,高级中学发展却明显滞后。1923年安徽新学制改革之初,仅在安庆设立1所试验性质的省立高中。虽然江暐一再表示,待财力充足,会尽快在皖北、皖南筹办第二、第三高中,《皖省荡漾中之两厅近况》,《大公报》(天津)1923年4月16日。但迟至1926年,除第一高中外,仅有合肥第二中学与怀宁六邑中学可以附设高级中学。1925年,江暐第三次出任安徽教育厅长,通令各中学校一律取消初级字样,以中学依次命名。初高中比例的严重不对称,不可避免造成初中升学的困难。此种现象也引起了教育界人士的担忧。夏承枫早在1925年就指出:“各省设施应有通盘之筹划。当就初中每年毕业生数,一计其出路,而以增加高中班次、容纳初中毕业生为主要政策。”[8]31926年安徽新制初中生陆续毕业,新制初中多数从1923年开始招收第一届学生,至1926年已到毕业年限。面对无学可升的局面,皖北、皖南教育界人士请求设立高中的呼声日益高涨。《皖省增设高中之争议》,《新闻报》1923年8月16日。

然而,就在教育界要求增设高中之际,安徽教育厅却有停办第一高中、筹办大学的动议。在省长高世读的大力支持下,教育厅长洪逵邀请旅外皖籍名流,召开安大计划会议,准备借第一高中先办安大预科。为配合大学预科招生,洪逵主张将新制初中延长一年,由三三制改为四二制,这样四年毕业的学生均可直接报考大学预科。洪逵认为这是一举两得,大学预科既可招到合格生源,又暂时解决了初中升学的困难。不过,在众人看来,洪逵此举更多还是为了便利日后安大预科招生。“盖三三制之初级、高级均有设置,则大学无办理预科之必要,若改为四二制,四年毕业之初中学生,即可直接升入大学预科矣。”《开幕在迩之安大计划会议》,《芜湖工商日报》1926年7月18日。

自新学制改革以来,中学学制一直争议不断。教育部颁布的《学校系统改革案》虽规定中学校修业年限六年,初级三年,高级三年。但同时又有附加说明,“依设科性质,得定为初级四年,高级二年,或初级二年,高级四年”。[1]991因此,洪逵主张变更学制也并非无据可寻。而且在此之前,教育界就已经有变更学制的呼声。皖省自改用三三制之后,教育部即有通电到皖,“谓中等学校亦可采用四二制。而办学人员,亦有人以初中毕业生,除升学者不成问题外,无力升学者,仅仅修业三年,学力未充,如在社会服务,似嫌不足,主张改为四二制,初中学生之肆业年限,庶可延长一年。至于学生方面,希望在初中肆业四年者,亦不乏其人,在不升学者,固然系为多受一年教育,即升学者亦以大学预科,招收四二制之初中畢业生,毕业以后,即可投入大学,途径较为宽大。”[9]安大筹办之后,省立第一女师、省立十一中等校也先后呈请教厅,提出将三三制改为四二制。但是洪逵的学制改革并没有取得理想效果。暑假结束之际,洪逵即通令各中学校本学期应行毕业生仍留校补习一年,作为四二制初中毕业。但通令发出之后,“各校初中班,大半举行毕业,取得证明书,纷纷投考省内外相当学校,留之不得,招之不来。”《皖省中学学制变更之决定》,《新闻报》1926年8月7日。

仓促变更学制既没取得预期效果,第一高中又停办在即,新制初中生在省内升学不免有彻底断档之忧。在此情况下,洪逵不得不采取变通办法,决定先办安徽大学补习班,招生新制初中毕业生,学习一年之后转入安大预科。但皖北、皖南教育界人士认为,补习班名额有限,且只办一届,并不能解决学制衔接问题。更让他们担心的是,如果以第一高中改办大学预科,牵一发动全身,皖北、皖南第二高中、第三高中将成为泡影。皖北教育协会首先哗然而起,他们与洪逵交涉,请求保存高中:“大学预科之设,意在招收旧制四年制之毕业生,为合预科大学之资格,设自此废止高中,以后皖北所毕业之中学生,皆新制初中三年,短欠一年,永无合乎大学预科入试之资格。若谓初中毕业生,再先开补习班,然后入预科,则皖北交通不便,贫苦学生,皆无入高级学校之希望。何如预科与高中并行不悖,既可以使旧制中学毕业生有升入大学之机会,高中毕业生亦可迳考大学本科,即有不能升入大学者,亦有高等中学之知识。”《淮泗道力争教育平等》,《芜湖工商日报》1926年7月29日。参与安大计划会议的皖北学界名流郭绛侯和常宗会也表示:“此次回皖,为谋桑梓教育发达,并非为筹设安大,即停止高中而来”;“若废止高中,则大学将来从何处招生。”《皖教育界请办高中与力争庚款》,《申报》1926年8月25日。皖北教育协会要求在皖北适宜地点添设第二高中,并将筹办经费列入十五年度预算。与此同时,芜湖道教育会和芜湖道区旅省同学会也一致请愿,力催筹办第三高中,并指明地点以芜湖为宜。然而,随后由于北伐战事影响,政局动荡及经费短缺,包括筹办安徽大学这些计划均未能变为现实。

洪逵筹办安徽大学多少也反映了各方对于新学制理解与认知的分歧。1922年新学制改革明令废除大学预科,然而1920年代很多大学筹办又往往从预科办起。这一方面是新制高中尚未普及,另一方面也说明旧制中学仍有很大市场。而将高中改办大学预科,则说明教育行政人员对于高中与大学预科的定位不清。如前所述,包括胡适在内的很多名流,都认为高中兼具大学预科的职能,因此很多省份在筹办大学之时,往往直接将高中改办大学预科。预科方便与本科更紧密的衔接,但大量预科的存在势必又对中学学制提出挑战。洪逵在筹办安大之时,通令新制中学延长一年毕业,就再清楚不过说明了这种连锁反应。

余论

在1922年新学制酝酿与讨论之时,时人鉴于日本学制过于僵化的弊端,曾提出新学制改革要“发展青年个性,使得选择自由”,“多留各地方伸缩余地”。[1]861胡适在评价全国教育联合会《学制系统草案》时也指出:“新学制的特别长处在于他的弹性。”在胡适看来,这种“五花八门性”,“正是补救现在这种形式上统一制的相当药剂”。[10]231正是由于这种共识,在随后新学制实施之时,地方被赋予了更多的权力。如前所述,虽然教育部通令初级中学由县经费设立,但安徽实施新学制却规定“先就省立中学试办初级中学”。这种变通的处理办法,固然是经费短缺所致,但本不富裕的省款被初级中学所占,高级中学的发展必然受到制约,这直接导致了三年后安徽初中生升学的困难。在此情况下,安徽教育当局试图恢复中学四年旧制,但仓促调整又导致了学制系统的紊乱。尽管时人大多认为这是为了方便大学预科招生,但1922年新学制改革已经明令取消大学预科。地方教育行政机构的权力越界,一方面是对新学制“弹性”的最好注解,同时也提示了学制规定文本与现实之间的差距。

学制改革牵涉到学校的改组与合并,就其本质而言,是教育界利益的重新分配。安徽自晚清以来,教育界的地方主义一直非常强烈。徐绍端曾指出:“大抵各校之添设,由于省议会之提议,而省议员大率目光短浅,不能祛除私利而专公益,挟其前清府治之旧观念,欲于府城之中,设置中等学校,以增进其本籍地方之利益。而又有欲为校长者,出而主张之,遂由议决而成事实。” [11]26因此,在新学制实施过程中,学校的大规模改组不可避免会引起地方主义情绪。不论是皖北教育界的抗议,还是三模范小学的不满,都不免让安徽新学制改革的成效大打折扣。不仅如此,新学制改革还引发了人事纠纷。新学制改革将地方劝学所改为教育局,但教育局长候选人互相攻击,以致新学制改革实施近二年,全省60县只有24县任命了教育局长。地方主义、地方纷争与新学制改革相伴相生,这从某一个层面说明对于新学制的理解,更多的要从地方出发,注意区域的差异,在碎片化理解的基础上才能拼凑出新学制改革的全貌。

参考文献:

[1]璩鑫圭,唐良炎.中国近代教育史资料汇编:学制演变[G].上海:上海教育出版社,1991.

[2]理郎.皖省实施新学制讨论会开幕[N].晨报,19230208.

[3]兼心.安徽实行新学中等教育草案[N].中华新报,19230127.

[4]朱有,等.中国近代教育史资料汇编:教育行政机构及教育团体[G].上海:上海教育出版社,2007.

[5]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编第3辑:教育[G].南京:江苏古籍出版社,1991.

[6]理郎.皖省最近之要闻种种[N].晨报,19230822.

[7]钱曼倩,金林祥.中国近代学制比较研究[M].广州:广东教育出版社,1996.

[8]夏承枫.改制后中等教育政策商榷[J].教育杂志,1925(7) .

[9]无求.皖省变更学制之发动[N].时事新报,19260620.

[10]曹伯言.胡适学术文集:教育[C].北京:中华书局,1998.

[11]徐绍端.改革安徽中等教育意见书[J].安徽教育月刊,1921(37) .

责任编辑:汪效驷