“问题儿童”的成因及对策分析

2017-05-13马文彬南京市鼓楼幼儿园

文/马文彬 南京市鼓楼幼儿园

“问题儿童”的成因及对策分析

文/马文彬 南京市鼓楼幼儿园

一、问题的提出

实录一:

“贝贝,大家都在画画,你在做什么啊?”“贝贝,坐在椅子上吃饭好吗?”“贝贝,下楼梯不要跳啊,注意安全啊!”“呀!贝贝,椅子倒了,你还伤着啦?”“贝贝……”“贝贝……”“贝贝……”“贝贝……”“就不怪我,就怪他们,就怪他们!”“呜呜呜呜……”这就是我们班的“头疼儿”——贝贝。

实录二:

下午,孩子们在吃点心,贝贝边吃边和旁边的小朋友说话。他见瑞瑞也在说话,就说:“你不要再说话了!”他用手捂住瑞瑞的嘴。瑞瑞扭过头,笑了笑,吃了两口,继续和旁边的小朋友说话。贝贝皱着眉头说:“不许说话!不许说话!”他又用手捂住瑞瑞的嘴,瑞瑞又笑了笑,继续说话。这时,贝贝伸手就“啪!”一巴掌打在了瑞瑞的脸上。老师赶忙上前制止,抱着瑞瑞。瑞瑞愣住了,委屈地流着眼泪。我请贝贝过来,问他发生了什么事儿。贝贝说:“我让他不要说话的,可他就是说话!”我说:“那你也不能打他伤害他呀!他伤害你了吗?”贝贝嘶吼着:“不是的!这就是不怪我!就是怪他!”说着,他就在班级里转着圈子跑,边跑边哭,指着我们喊:“就是不怪我!就是不怪我!不是你说的那个样子的!”

贝贝这样的孩子有他自己的优点:脑筋动得快,思维方面的问题对他来讲是小菜一碟。专注力强,班级里的电子积木需要按照图纸安装,他能安安静静地在那里研究很长时间,最后都能搞定。故事复述能力高,在阅读方面他不仅能很长时间专心阅读,还能够将故事内容完整地复述。可以说他是所有家长公认的思维能力很强的孩子,但在与同伴交往上就显得相当的“自我”,他有自己的“权威”,他要所有人都要服从他的“道理”,包括老师和家长,否则他会对所有人拳脚相加,吼叫不断。

在某种程度上,贝贝就是我们说的以自我为中心比较严重的“问题儿童”。

二、成因分析

造成贝贝这样的问题儿童的原因有很多,下面我们从个体因素、家庭因素、同伴因素等几个方面来考量。

1.个体因素。

研究表明,幼儿行为与个体气质和性格有关,幼儿的气质类型和人格特征会直接影响同伴冲突事件的发生和发展,贝贝属于多血质的孩子,支配性的人格特征。这样的孩子喜欢使唤别人,以自我为中心,不容易接受别人的建议和规则,因此容易和别人发生冲突。自我中心是儿童早期自我意识发展的一个必然阶段,他们往往从自我角度来进行行为选择和活动设计,而不考虑他人。可以说,自我中心人人都有,只是程度和发展速度上存在着个体差异。如果自我倾向过于严重,是高级心理机能发展不充分的结果。这类儿童往往把注意力过分集中在自己的需求和利益上,不能采纳他人的意见。如果成人不给予正确引导,随着年龄的增长,这种性格和行为习惯造成的困扰会愈加明显。

2.家庭因素。

儿童自我中心的形成往往和不恰当的家庭教养方式有关。在和贝贝家长沟通后了解到,贝贝在遇到事情的时候,每次都说“不怪我,就怪你们”,习惯于把责任推给其他人。贝贝的爷爷奶奶都是老师,时常教育他不要遇到什么事情都大叫大跳指责别人,对别人拳脚相加,要先想一想自己是不是有道理,可最终都是在贝贝的哭闹下,以摇头告终,然后就不了了之。这在很大成程度上让贝贝养成了推卸责任的毛病。

妈妈在贝贝中班的时候在家里放了个鞋拔子,除了说理,偶尔还加用“鞋拔子家法”,家法之后,稍有效果,但正如他妈妈说的“总不能天天打吧?!万一孩子打疲了也不好” 。贝贝妈妈除了“家法”以外再没有行之有效的方法了。贝贝的爸爸经常不在家,所以对贝贝宠溺得厉害,贝贝的拳打脚踢,爸爸是照单全收,算是对贝贝的亲情补偿,并没有考虑到贝贝用同样的方式来对待同龄儿童的后果。

也就是说,在贝贝家,包括爷爷、奶奶、爸爸、妈妈在内的家庭成员虽然意识到了贝贝的“问题”行为,在主观上也在寻找合适的方法想帮助贝贝,但是客观上正如我们开头看到案例那样,“问题”依旧存在。家长苦恼不已。

3.同伴因素。

贝贝在小朋友眼里,是生活中的调味剂,也像是生活中的一只小刺猬,每次他又叫又跳的时候,孩子们都围着看他笑话,越是这样的刺激,贝贝越是着急,越是挥动着拳头,感觉小朋友们是在挑战他的权威。时间一长,贝贝和同伴之间的关系恶性循环了。以致于幼儿园有外出活动或者演出活动的时候,没有小朋友愿意和他搭伴走在一起,连玩玩具的时候,他也是一个人在一组玩,除非实在没地方坐了才有人和他玩,有的小朋友宁愿挤进其他组也不愿意和他一组,于是,贝贝成了孩子们孤立和远离的对象。

对于幼儿来说,幼儿园的集体生活就是一个小社会,幼儿的为人处世、交往方式、自我调整等都在集体生活中有所体现。由贝贝个体原因造成被孤立状态的大环境,反之,贝贝也被这样的氛围裹挟着。

三、我们可以这样做

1.学会换位思考:与“权威”对话。

换位思考,就是站在别人的立场来思考问题,这个词本身并不陌生,但是真正执行起来却不那么容易,尤其是对于3-6岁的幼儿。

实录三:

我说:“贝贝,请你过来,我们好好说话!”贝贝歇斯底里地哭喊着:“不要!我不要!”我一把把他抱过来,“贝贝,请你看着我!你先安静一下!我们好好说话,好好谈谈。”他觉得挣脱不了了,安静下来,我给他一张凳子,坐了下来,“你觉得你每次这样子不讲道理能解决问题吗?”贝贝摇摇头:“不能。”我说:“那你来说说,刚才发生了什么事?”贝贝这才平静下来,说:“我不想让瑞瑞上课的时候说话,我就捂他嘴巴的,可是他就是不听,还是说话,我就打了他嘴巴。可我是不想让他说话!”我说:“那你呢?你讲话了吗?”贝贝说:“讲的。”我说:“那是不是应该别的小朋友也打你一巴掌?”贝贝小声地说:“不是。”我说:“你中午睡觉打扰得全班都睡不好,是不是全班每个小朋友都要给你一巴掌?”贝贝看了我一眼说:“不是。”我拉着他的手说:“每个人都有打扰别人的时候,但是武力就能彻底解决问题吗?”贝贝说:“我最近学跆拳道的。”我说:“跆拳道的老师是教你打人的吗?”贝贝说:“不是。”我说:“跆拳道是用来让你的过敏哮喘更快地好起来的,是用来健身的,不是让你去伤害你的好朋友的。你对瑞瑞要求不讲话,对自己有要求吗?!你自己吃点心就能讲话吗?”“有什么事情你可以好好对他说,说他打扰你了,请他别说话了,说不通了,你可以告诉老师。但是你对他有所要求的时候,对你自己也同样要做到,否则别人为什么要听你的?”贝贝摇摇头,“你对别人的正确的要求你做到了,别人当然会听你的。你觉得我说的对吗?”贝贝说:“对。”“如果你被别人打一巴掌,你会有什么感受?”贝贝小声的说:“我会很难过。”“你还会喜欢那个打你的人吗?”“不会。”“是啊!那瑞瑞呢?他都哭了!”贝贝低声地说:“老师,我知道错了。以后我再也不打人了,我还是想和瑞瑞做好朋友。”我说:“我希望以后再也听不到‘就是怪你’‘就是怪他’,什么事情好好说,好吗?”贝贝说:“好的。”我说:“你看看你,那么喜欢动脑筋,那么多小朋友愿意和你一起玩,你经常发生这样的事情,其他小朋友都是看在眼里的,他们会怎么想?!”我还没说完,贝贝就说:“他们肯定就不愿意和我玩了。”“做什么事情想想如果别人这样对你,你会怎么想会有什么感受,再去做。好吗?”“好的。”

2.学会接纳:我来帮助你。

幼儿对教师是否爱自己的认知与体验,不是通过语言来获得的,而是通过教师对自己的情绪和动作行为获得的。幼儿若能体验到教师对他的尊重、关注、接纳和宽容、关爱等,幼儿就会认为教师是喜欢自己和爱自己的。当幼儿出现问题的时候,站在幼儿的立场,体验他的情绪,和小朋友一起来帮助他。

实录四:

经过“一个巴掌”事件与“权威”的谈话后,为了改变目前贝贝社交的现状,我在早上晨谈时间和小朋友们一起聊了聊贝贝的情况,先让大家说一说贝贝的优点是什么,有的说:“他喜欢动脑筋,喜欢学习。”有的说:“他帮助人。”有的说:“他会想办法。”……贝贝听得不好意思地笑了起来。“那我们再来说一说他有哪些行为是大家接受不了的,需要改正的。”有的说:“我希望他吃饭的时候不要再做恶心的行为。”有的说:“我希望他不要抢我的玩具乱跑。”有的说:“我希望他不要用玩具砸人。”……贝贝听着低下了头,小声地说,“我以后会好好说的。”其实贝贝也很喜欢交朋友,只是不知道用合适的方式与同伴正确交往,见状我补充说:“每个小朋友都有自己的优点和缺点,我们要学习别人的优点,同时接纳别人的缺点,帮助他改正,你们愿意帮助他吗?”很多小朋友都原谅了贝贝,并说要一起帮助贝贝。

每天放学前有空的时候,我都要请贝贝来告诉我他和谁玩的,有什么有趣的发现等,他总是和我眉飞色舞地夸夸其谈,“今天我和×××还有×××,我们一起合作搭了一个舰队,我给这个舰艇加了一个防水的装备,×××建造了隐形飞机停在舰艇上,我们还建造了炮弹,我和×××是一队,×××和×××是一队,他们用高射枪向我们扫射,把我们的雷达打坏了,我们就躲进水里向他们开炮……”自此,当你路过我们班的时候,基本不再听到呜哩哇啦的叫喊、任性的哭闹,每每游戏时间,贝贝也不再是形单影只。

3.家园共育,树立正确的育儿观。

贝贝的交往冲突和自我中心与父母的教养方式密切相关。因为,父母的教养观念和教养行为直接影响了儿童的行为习惯和社会性发展。贝贝父母的放纵型教养观念和散养式的教养方式间接强化了贝贝的冲动性和攻击性行为,导致不会从自身出发和换位思考处理冲突和矛盾。

针对贝贝的特殊情况,还有贝贝妈妈每天对贝贝情况的询问,我们统一方法,做了好事及时鼓励,发生冲突及时交流,与贝贝妈妈共同合作制订贝贝在家的玩具奖惩办法,一起为贝贝融入集体、成为大家欢迎的小朋友而努力。贝贝如今情绪稳定多了,遇到事情愿意去和同伴交流商量,而不再是一接受挑战立刻暴跳如雷。

我还跟贝贝爸爸沟通,帮助他树立正确的育儿理念和科学的儿童教育观。同时在教育问题上,大家要统一态度和角色,不在孩子面前发生育儿矛盾冲突。

四、案例反思

1. 正确理解和运用西方的“自由发展”观念。

现在很多家长标榜着西方国家是怎么让孩子自由发展的,完全放任孩子依着自己的个性去发展,去进入他们的“小社会”,他们没有看到西方国家的孩子过马路是自觉遵守交通规则的,进入音乐厅是主动安静聆听的,在离开教室进入另一个教室的时候是排着整齐的队伍,安静有序地进入的……他们只看到了“自由”二字。

孩子在家里,自己拨弄着手机,玩具弄得乱糟糟的,喊两声,爷爷奶奶、保姆跟着收玩具;班级联欢会,舞台上小演员们卖力地表演,舞台下却有些孩子跑来跑去,砸食物,到了他们表演时,他们在舞台上不知所措,他们妈妈平常在家中会说:“平时在幼儿园老师都管着,今天高高兴兴的,就随他玩吧!你也不要总是说你家儿子,又不是外面的正规场合。”平时没有规矩,到了所谓的“正规场合”就有规矩了?

为此,我针对孩子们日常情况做了观察记录和情况统计。

偶尔和同伴交头接耳,仔细听活动规则幼儿园亲子活动 13 10 7幼儿园教学活动 4 10 16外出下农村活动 4 13 10行为人数时不时地和同伴交头接耳场合大部分时间大声喧哗,不能安静倾听配合,行动自由

从上面的表格很明显地看出,小朋友在幼儿园里,在没有家长的情况下,更有规则意识,然而亲子活动的时候,一些孩子跑来跑去地叫喊,一部分孩子在舞台上表演,家长的行为更显示了家长的育儿观。

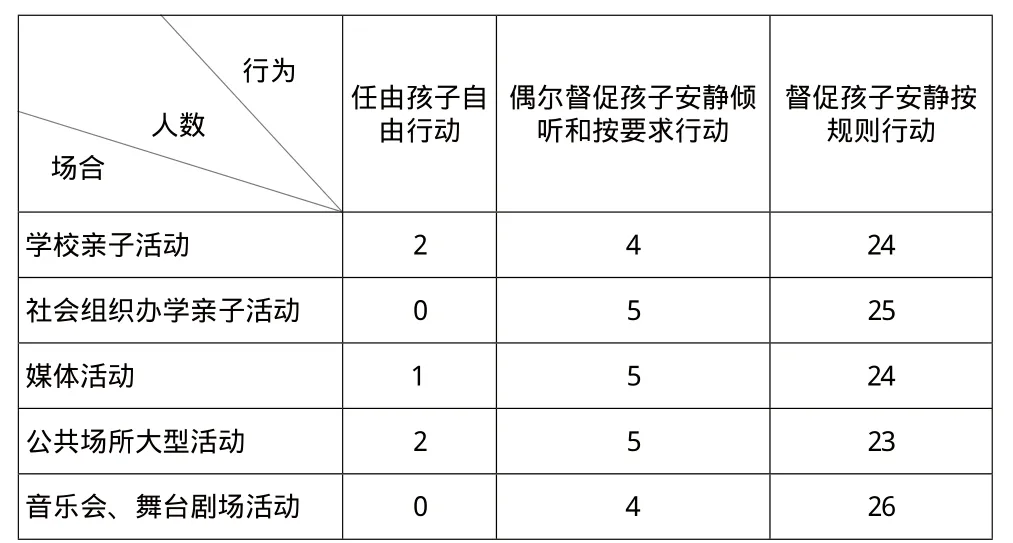

为此我在我们班的班级家长会上针对上述情况,和家长们做了一个分享和讨论,当家长们口中的小事长时间累积成了习惯,就成了惯性行为,合理的惯性行为受大家的欢迎,不合理的惯性行为是对别人的不尊重。自此交流之后,我班的情况改善了很多,我们和家长们配合做了小朋友在公共场所和幼儿园的行为记录,并对家长的育儿观进行了调查和统计,“如果您的孩子在以下公共场所追逐、大声喧哗,你现在会怎么做?”结果如下:

行为人数任由孩子自由行动偶尔督促孩子安静倾听和按要求行动督促孩子安静按规则行动场合学校亲子活动 2 4 24社会组织办学亲子活动 0 5 25媒体活动 1 5 24公共场所大型活动 2 5 23音乐会、舞台剧场活动 0 4 26

从上图表中可以看出家长们在观念上和行动上都有了很大的改善,在“任由孩子行为”的几个孩子中,他们全都是很自律、有规则意识的孩子,在活动中基本上不需要家人提醒,他们都能仔细听规则配合活动。

所以说,有的家长觉得西方的自由发展就是绝对的自由,其实不然。社会是有规则的,是有道德体系的。从小没有规则意识的约束,对于孩子以后的成长会有很大的障碍,为什么“我”过去想怎样就怎样而现在却有这些条条框框?为什么我觉得是有趣的事情别人却觉得是对他们的不尊重?为什么?……没有一定的约束,如何适应得了大社会呢?!

2.真正的“权威”,接受“挑战”,正视“挑战”。

小朋友天生的以自我为中心,我们的单元活动也是以他们的发展和能力为重要前提的,自信是非常可贵的,然而随着孩子们年龄的增长、视野的开阔,自信膨胀成自我绝对的“权威”就会随之而来很多问题。

首先自我情绪管理的问题。当其他一个小朋友发生思想上的碰撞,那么他就在心理上很大程度无法接受对方的想法,或者说想都不想,一下子就否决他人;当出现一些人和他发生思想上的摩擦时,当他成为众矢之的的时候,自我情绪的管理就出现问题,有可能就开始挥舞的拳头,随之而来的武力,其实就是想让大家和他想的一样;即使是当他发现自己有问题的时候,自尊心让他避重就轻地大声地表现出自己所谓正确的一面。

还有与同伴的社会交往问题。别人总是谦让,他总是要强,总是要让别人按照自己的想法去做,必然带来独来独往的现状。然而,没有朋友的陪伴又是让人无法愉悦的,所以贝贝在吃饭的时候吐口水到别人的碗里,其实他是想和其他小朋友之间能有接触,但他的底线和标准让其他小朋友无法接受,随后就是他无法接受别人的指责,其实他只是想和他们做朋友,可适得其反,大家都远离了他。

所以说“权威”经受不了挑战,不去正视挑战,就谈不上真正的“权威”,小朋友都喜欢好好说话的老师和同伴,什么事情大家用语言发表自己的看法,可以不赞同别人的想法,但偏要逼着别人和他一样的想法这样就过于任性了,有谁愿意和这样的“权威”一起玩呢?!

3.教师是孩子的合作者、引导者和参与者,及时与家长沟通交流。

作为教师,大多数是跟班三年,每天大部分的时间是和老师和小朋友相处的,

对于班上的孩子有时比他们的父母更了解他们,通过和父母的及时沟通,就能更快地发现症结所在,也能更有效地解决问题。

作为教师,我们蹲下和孩子们一起合作,一起游戏,一起进行思想上的碰撞,互相丰富各自的经验,进而更多地了解孩子们的内心和想法。完成幼儿观察记录能特别有效地让我们亲近幼儿、感受幼儿、发现幼儿,在与孩子们合作的同时发现问题,之后加以引导,让孩子们能够自主地解决问题,这也就是“授之以渔”。至于最后到底怎么打渔,吃鱼还是养鱼,怎么养鱼,怎么吃鱼等都交给孩子,但有一定的底线规则,如不能破坏生态环境等,这才是真正的让幼儿“自由”发展。和贝贝家长的及时沟通,让贝贝慢慢地改变自己,从而接纳他人,与此同时,小伙伴们也接纳了贝贝。

通过大家的努力,家园的配合,贝贝让人头疼的行为发生了可喜的变化,他也学会了如何正确地与同伴、老师、父母沟通协商,让自己的“权威”少一些,而多一些谦让和妥协,他的内心也多了幸福和快乐,更多了朋友。

其实,冲突并不可怕,“问题儿童”也不是天生就有的,成人应学会正视这些“冲突”和“问题”,关注冲突的解决方式,而不是冲突的本身,因为它是孩子们交往之间必不可免的一种交往形式。我们要做的是,帮助孩子认识自身存在的问题,学会解决冲突,在这“磨合”和“解决”中提高社会性水平,提高社会交往能力和解决问题的能力。