为唐诗而生的美国人和他的爱情

2017-05-13黄小凡

黄小凡

宇文所安,英文本名Stephen Owen,直译应该称作”斯蒂芬·欧文”,他偏偏给自己取了中国字中的姓氏“宇文”。这个姓让人想起《隋唐英雄传》中的人物宇文成都,他在隋唐十八好汉中排名第二,仅次于李世民的弟弟李元霸。

对这个名字,宇文所安自己的解释是出自《论语·为政篇》,“视其所以,观其所由,察其所安”,他从中摘得“所安”两字,作为自己的身份符号。而“宇文”是古代胡人的姓,所以这也是一个胡汉结合的名字。他常说搞不清自己是个汉化的胡人还是胡化的汉人。

唐代伟大诗人杜甫留下的诗作达1400多首,要一个人单独完成全部古诗的翻译工作,显然是个不小的工程,更不要说译者还要担任教学工作。但作为唐诗的狂热爱好者,宇文所安一直以来都有一个想完成翻译杜甫诗全集的想法。2006年得到美国梅隆基金的慷慨资助,他才有机会完成这个愿望。

作为中国古典诗歌中的“诗圣”,西方对杜甫诗的翻译并不少,大量选集中都收录有杜甫的诗作,如19世纪传教士詹姆士·理雅各翻译的《汉文经典》(The Chinese Classics)中就选译有杜甫的《春望》和《秋日夔府咏怀奉寄郑监李宾客一百韵》,在后来的《古今诗选》(Chinese Poetry in English Verse)《松花笺》(Fir-flower Tables: Poems from the Chinese)等英美汉学家的译著中都曾选译杜甫的诗作。如今哈佛英文版杜诗全集的出版,对国外读者了解中国这位大诗人,更是一个极大的方便。

宇文所安翻译的杜诗,不仅仅是英文,而是中英文对照呈现,这样有助于掌握一些汉语知识的读者更好地阅读杜甫的诗作。这套《杜甫诗》是哈佛出的《中华经典文库》(Library of Chinese Humanities)丛书的一部分,目标读者包括西方读者和华侨。

在美国,华侨是一个正在不断壮大的群体,他们自己是中国传统文化的爱好者,大多数也是自发的传播者。他们生活在英语语境下,对汉语比生活在祖国本土的人更敏感,他们在阅读古典诗歌的时候,有更强的切身感受,尤其是那种思念故乡的主题,“举头望明月,低头思故乡”,这种简单的诗句,足以让他们流泪。

宇文所安对杜诗的理解,与国内读者有很大不同。比如,他关注到,在杜甫青年以后的岁月中,食物也成为其诗作的主题。“他为吃到生鱼欢庆,缠着亲戚索要香葱,感谢友人的一锅豆酱汤,感谢在困难时期的‘饥荒食物。”宇文所安說,大概是因为杜甫体弱多病,杜甫诗作中对药的描写基本与食物一样多。

宇文所安是地道的美国人,他1946年生于美国密苏里州圣路易斯市,1959年移居北方大城市巴尔的摩。宇文所安从少年时期就对诗歌感兴趣。坊间流行的一个传说是,14岁那年,他在巴尔的摩市立图书馆里随手翻阅,第一次读到了李贺的《苏小小墓》:“幽兰露,如啼眼。无物结同心,烟花不堪剪。”中国唐朝诗人的忧郁吟唱,成为少年宇文痴迷唐诗和中国古典文学的机缘。自此他欲罢不能,沉迷其间。

宇文所安的父亲是一位物理学家,曾一度担心他对遥远而陌生的中国古典诗歌的嗜好,会让他将来饿肚皮。宇文所安也曾自嘲说,自己后来竟能够自食其力,“实属侥幸”。

后来,他进入耶鲁大学东亚系学习。1972年,26岁时以论文《韩愈与孟郊的诗》获文学博士学位。1972—1982年他任教于耶鲁大学。1977年,31岁的他发表了令学界耳目一新的的研究著作《初唐诗》,1982—1984年任哈佛大学中国文学教授,1984年至今,他担任哈佛大学中国文学与比较文学教授,成为美国汉学界研究唐诗的著名学者。

德国著名汉学家顾彬对宇文所安赞赏有加,他在接受记者采访时,说起美国汉学家:“斯蒂芬·欧文排第一,他的新思想特别多,并会开拓一个新的方向。他是真正的汉学家,他在天上,而我们在地上。”

同许多研究中国古典文学和中国文化的学者一样,宇文所安也性乐烟酒,心好诗歌,简脱不持仪形,喜俳谐。在茶余饭后、工作之余,喜欢捧读吟诵王维、李白的诗句,达到一种忘我之境。每每说到兴起,也总是起身从书架上抽出一册唐诗,找到要解读的原诗,用汉语大声朗读起来。

而他常执在手中的烟斗,还记载着他所执教的哈佛大学“爱屋及乌”的一段逸事。哈佛大学一向有规定,禁止教授在学校抽烟。但宇文所安的办公室似乎成了例外,学校破天荒给他安装了一个通风的风扇,以满足他在办公室抽烟斗的癖好。谈起这段逸事,宇文所安不免有些得意。原来,早些年有所北美名校鼓励宇文所安跳槽去教书。哈佛得知自己的名教授将遭人挖角的消息后,也赶去做他的工作。“学校知道,拉拢我,关键是要帮助我解决我的烟斗问题。”最后,哈佛用一台小小的风扇成功地“笼络”了宇文所安的心。此后至今,宇文所安一直安于哈佛。

虽然喜欢唐诗,但问起愿意生活在中国哪个朝代,宇文所安却愿选择活在南宋,因为“南宋的生活是比较享受的”,“我不会希望生活在唐朝的,太危险了”。

友人曾戏称他是为唐诗而活着的美国人。他却自称是“唐诗王国的异乡人”“在学习和感受中国语言方面,中国文学的西方学者无论下多大功夫,也无法与最优秀的中国学者相并肩”。但就是这样一个所谓的“异乡人”,不但在中国古典诗歌尤其是唐诗领域的研究中做出了举世属目的成就,也像许多西方汉学家一样,娶了个“异乡人”的太太,来自中国的才女田晓菲。

1971年出生的田晓菲,5岁习古诗、10岁出版诗集、14岁时因为在诗歌方面的才华,而被北京大学破格录取,经过北大英语系、心理学系、中文系老师面试后被特招进入北大英语系。回想起来,田晓菲不能忘的仍是她的诗歌情结。而这也得益于从事文字工作的父母的影响。那时,每逢周末,爸爸就在家里开展诗歌比赛,和晓菲一起写诗,然后交给妈妈评判。

田晓菲在北大校园结识了15岁考入北大的查海生,也就是诗人海子。海子在农村长大,1979年15岁时考入北京大学法律系,大学期间开始诗歌创作。1983年自北大毕业后分配至北京中国政法大学哲学教研室工作。1989年3月24日(他生日这一天)在山海关卧轨自杀,年仅25岁。)在诗人短暂的生命里,保持了一颗圣洁的心。田晓菲曾拿着诗歌去找过海子,海子说:“如果你能坚持下去,你将是位伟大的诗人。”

1989年,田晓菲听到了海子卧轨自杀的消息,之后,她很长时间没有写诗。她无法理解一位鼓励自己坚持的诗人,为何没有选择坚持?那时候,田晓菲开始思考人生的价值,海子逝世两年后,20岁的田晓菲到哈佛大学比较文学系攻读博士,成为哈佛大学历史上最年轻的博士生。

正如田晓菲自己所言,“不是每个少年成名者都可以幸存”,但她不仅幸存,还继续着让人惊诧的旅程。20岁开始攻读哈佛大学比较文学博士学位,35岁成为哈佛大学东亚系教授——田晓菲这段生命历程,大半都可以用“破格”来概括。

更重要的是,在哈佛大学,田晓菲邂逅了狂热的中国迷宇文所安,他们年龄不同,但是生日却是同一天,这给他们以“缘分”的感觉。他们都热爱中国古典诗歌,宇文所安对深深爱着自己祖国传统文化,尤其是对古代诗歌有深厚研究的田晓菲产生了好感。两个人交谈的话题逐渐多了起来,从李白到杜甫,从白居易到欧阳修,他们几乎是无话不谈。

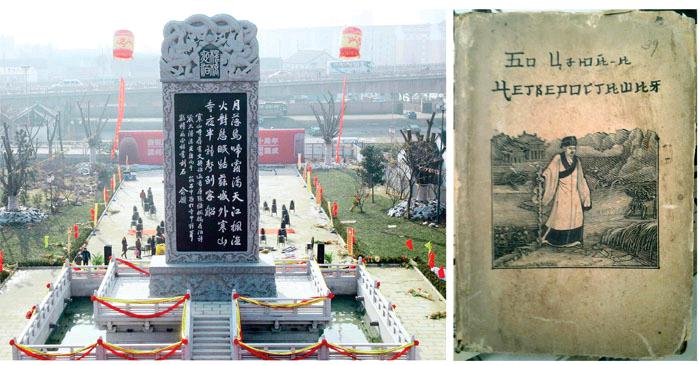

当时追求田晓菲的人有很多,但是宇文所安得以胜出。宇文所安改写的一首古诗深深打动了她:“月上柳梢头,人约黄昏后,千里蝉娟照,爱若磐石坚。”这首诗放到古代,不算是好诗,但是对一个外国人来说,写出这样的古体诗已经很不容易了,田晓菲发现宇文所安原来是这么一位冷静客观的诚实男人,骨子里又带着中国人的传统爱情观。于是,田晓菲答应了宇文所安的求婚。

1999年元旦,他们在美国纽约州举行了浪漫的婚礼。婚后,在爱情的滋润下,田晓菲的事业有了突飞猛进的发展。后来,田晓菲在面对留学生如何把握跨国婚姻的提问时,不无感触地回答:“在深深热爱本民族文化的同时,找一个和你志同道合的伴侣最为重要,当然相互理解和尊重是根本前提。”

这两个同一天出生的人,分享着对工作、对生活、对诗歌的激情。在几乎每一本书中,他们互称“知音”,互致“感谢”。在他们看来,夫妻关系是最微妙的,但“互相爱,互相尊重”,则是此中的菁华妙义。

两人既是夫妻,也是学术伙伴,在宇文所安主编的《剑桥中国文学史》中,田晓菲承担第三章从东晋到南北朝再到唐太宗的部分。“我们都觉得自己找到了知音,我们唯一不同的是,他喜欢唐朝,我喜欢南朝,不过都很喜欢诗”,田晓菲教授如是说。

宇文所安最早接触的中国诗集是《白驹》,此后他便立志要研究中国古诗,还是从唐诗開始。

对中国的学者而言,要研究唐诗,需要很大的勇气,因为前人的研究实在太多了,但是作为一个外国人,反倒有一种“初生牛犊不怕虎”的气势。宇文所安的父亲是物理学家,父亲做研究的方法是“从头开始”,这对他有很大的启发。他读了一些唐诗,很喜欢,就这样开始研究了。这一开始就没有了回头路,在研究具体诗人之前,先做一下时代研究,光这个就花了两三年时间。

如今,他已经成了世界范围内研究唐诗的顶尖学者,他的著作翻译成中文,甚至成了畅销书。在过去,美国大学的比较文学系做欧洲文学研究的人总是比做亚洲文学的多,哈佛的东亚系还比较大,有许多做中国文学研究的同行,还不算太冷清;但有些大学可能教中文的就一两个人,那可能是真寂寞了。

宇文所安对此持反对意见,他也一直在努力改变这种局面。现在越来越多的哈佛本科生想学汉语,可能也有一些实用的考虑;对中国古典文学感兴趣的也越来越多,但从选课的情况看,可能现当代文学对他们而言更容易进入一些。一般来说,他每年收1-2个非常优秀的研究生。现在全美以及加拿大很多大学如加州大学伯克利和洛杉矶分校、芝加哥大学、哥伦比亚大学、多伦多大学的东亚系都有宇文所安教过的学生;除了在学术界外,也有从事其他职业的,比如上海美领馆的副总领事也曾是宇文所安的学生。

宇文所安说过,如果美国人懂一点唐诗,也许中美之间会多一点了解。

他认为,在中国的唐代或者宋代,政府官员都是要从读文学开始的,而往日的英帝国要训练自己的官僚,也是要从拉丁文和希腊文开始学习的。这种比较广博的教育对于政治家、教育家、医生、律师等等都是很有好处的。哈佛的本科生毕业之后可能会选择比较专业的职业,可能是医生、律师等,然后干一辈子,所以在大学期间是他们接触文化、文学更广博的知识的最好时期,这是最好的一个思考的时期,不仅仅是中国文学,整个人文教育在大学都是很重要的。