性诱与灯诱结合使用对沙棘木蠹蛾的诱捕效果试验

2017-05-12马云波高成龙

马云波+高成龙

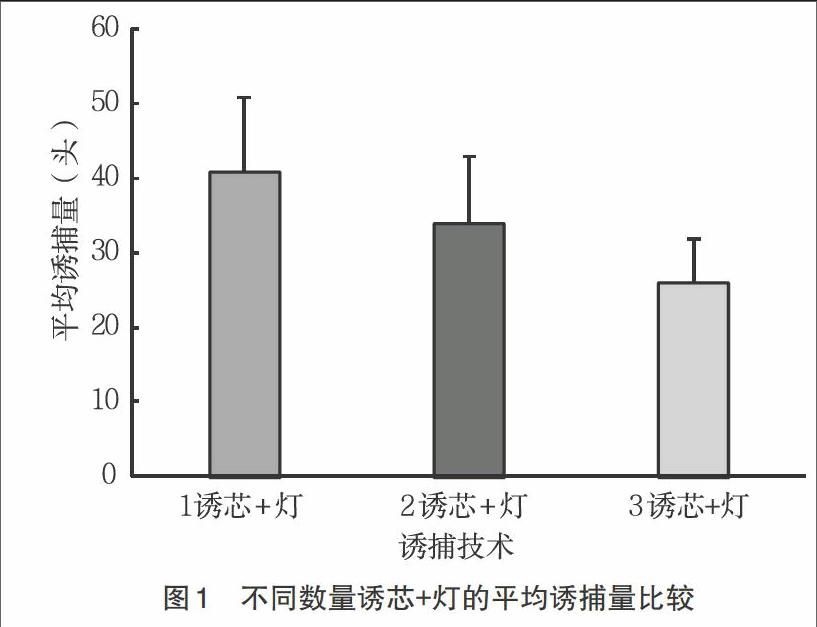

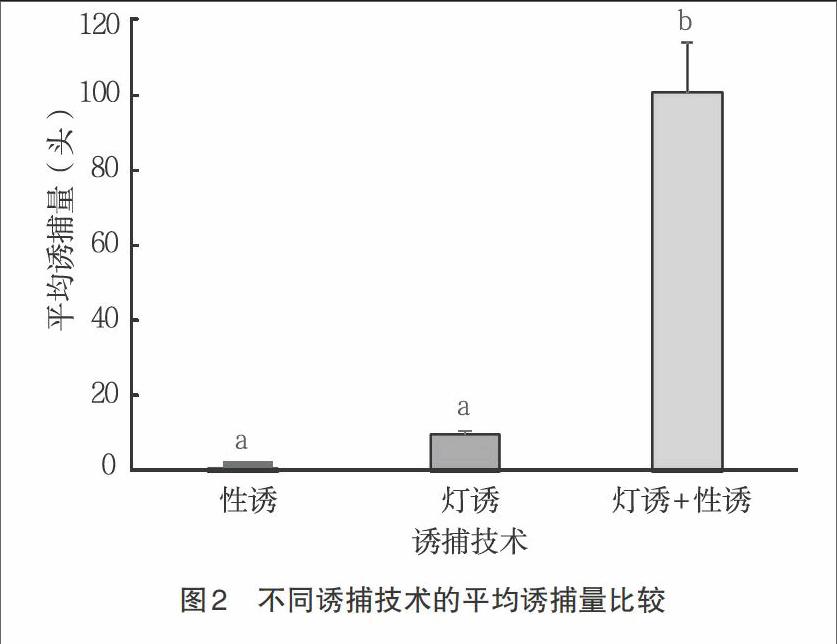

摘 要:该文研究了单用诱虫灯、单用性诱剂、诱虫灯与性诱剂结合等3种方法以及不同数量诱芯+诱虫灯对沙棘木蠹蛾的诱捕效果,结果表明,诱虫灯与性诱剂相结合的诱捕效果与另外2种方法比较差异性显著,成虫诱捕量大幅度提升;不同数量诱芯+诱虫灯对沙棘木蠹蛾的成虫诱捕效果没有明显差异,但随着诱芯数量的增多,诱捕数量有明显减少的趋势。

关键词:沙棘木蠹蛾;性诱;灯诱;诱捕效果

中图分类号 S763.3 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)08-0076-02

沙棘木蠹蛾[Eogystia hippophaecolus(Hua,Chou,Fang et Chen)]属鳞翅目(Lepidoptera)木蠹蛾科(Cossidae)线角木蠹蛾属(Eogystia)的一种钻蛀性害虫。近几年来,该害虫在陕西、陕西、辽宁、内蒙古、宁夏和河北等地暴发,沙棘木蠹蛾主要以幼虫蛀食沙棘主干及根部,使其大部分被蛀空,水分和营养物质无法传输,从而导致沙棘整株衰弱或死亡[1]。辽宁省建平县曾经系我国乃至世界最大的沙棘人工林[2],在国内外皆有重要影响,但由于沙棘木蠹蛾的大面积暴发致使当地沙棘锐减,个别地块沙棘死亡率达90%以上,给当地沙棘产业造成严重的影响。

研究发现,沙棘木蠹蛾具有较强的趋光性,利用杀虫灯对成虫的诱杀具有环保、高效等优点。自1959年从蚕蛾中鉴定出第一个性信息素开始[3],性信息素的研究也迅速开展,其高效、无毒、选择性强、可保护环境等优点,国内外已经将其广泛的应用于大量诱杀农林害虫中,例如,2005年,宗世祥利用山西农业大学与北京林业大学联合开发的沙棘木蠹蛾人工合成新信息素的有效活性组分进行了野外测定试验,平均每个诱捕器日自高诱捕量高达11头,效果显著[4]。为探究杀虫灯、性诱剂以及二者结合对沙棘木蠹蛾的诱杀防控潜力,笔者于2016年7月沙棘木蠹蛾羽化高峰时期针对不同诱捕技术进行了林间诱捕试验研究。

1 材料与方法

1.1 材料 沙棘木蠹蛾诱芯由北京格瑞碧源有限公司生产,载体为白色橡胶塞,长度1.5cm,将诱芯置于三角形黏胶诱捕器内,杀虫灯为佳多公司生产的PS-15Ⅱ型号频振式杀虫灯。

1.2 试验地点及时间 试验点设在辽宁省建平县白山林场,选择沙棘木蠹蛾发生较为严重的沙棘林内,通过前期调查,当地沙棘木蠹蛾株虫口密度达15头/株,试验时间为沙棘木蠹蛾羽化高峰期(2016年7月),连续从7月2—7日共6d。

1.3 试验方法 (1)性诱剂诱捕。将含有沙棘木蠹蛾诱芯的三角形诱捕器悬挂在观察道上,高度为1.2m。(2)杀虫灯诱捕。将发电机与1个杀虫灯连接,立与观察道上。(3)性诱剂与杀虫灯诱捕结合使用。将连接好发电机的3个杀虫灯立于观察道上,并在3个杀虫灯灯管上分别悬挂1、2、3个诱芯。将1个三角形诱捕器与4台杀虫灯随机置于观察道上,两两之间相距50m,避免相互之间影响;连续诱捕6d,每天都随机打乱顺序,排除林间虫口密度不均匀的影响;每日的监测时间定为19:00—24:00。分别记录诱捕到的雄蛾和雌蛾数量。

2 结果与分析

2.1 不同数量诱芯+杀虫灯诱捕效果比较 将1个诱芯+杀虫灯、2个诱芯+杀虫灯、3个诱芯+杀虫灯的数据利用SPSS18.0进行单因素方差分析,两两比较后,表明不同数量诱芯+杀虫灯之间的诱捕量没有显著差异。从图1可以看出,随着诱芯数量的增加,诱捕量有减少的趋势,日平均诱捕量分别为41、34、26头。

2.2 不同诱捕技术间诱捕效果比较 将性诱、灯诱、性诱+灯诱3种沙棘木蠹蛾诱捕方法获得的数据使用SPSS18.0进行单因素方差分析两两比较,表明性诱与灯诱两种诱捕技术的诱捕量差异不显著,而性诱+灯诱技术与其他2种方法比较差异性极为显著(F=54.33,P<0.05)。从图2可以看出,性诱+灯诱对沙棘木蠹蛾的诱捕效果要明显优于其他2种单一诱捕方法。

3 讨论

随着人类对生态环境重视程度的日益增加,国际上对化学农药等防治手段的限制也越来越严格,合成昆虫性信息素对昆虫进行大量诱杀,完全符合IPM策略[5],保证不会产生残留、抗性、再猖獗的现象。由本次试验可知,随着诱芯数量的增加,诱捕量并没有增加,反而有明显减少的趋势。其原因可能是:人工合成诱芯时已通过试验验证,不同浓度的性信息素对沙棘木蠹蛾的诱捕效果有明显差异,将多个诱芯放在一起后,诱芯同时挥发信息素在空气中后,相互之间进行叠加,使昆虫感应的信息素浓度过高,从而降低了对沙棘木蠹蛾的诱集效果。因此,在未来昆虫信息素的使用中,信息素诱捕器之间的间隔距离要盡量大于诱芯的有效诱捕半径,避免信息素成分的叠加效应影响诱集效果。

杀虫灯作为一种重要的害虫防治技术,在全国乃至世界的林业生产中同样发挥着重要作用,对农林害虫、卫生害虫、储粮害虫的大量诱杀以及预测预报上都已有广泛应用[6-9],并且它作为一种物理防治的手段,对环境近乎零污染,其优势同样显著。对于杀虫灯有效诱捕距离方面有过相关研究[10],但对于沙棘这种灌木林,光在林间的有效传播距离非常有限,而信息素作为一种以空气为介质的气体,其扩散距离远远大于光,如沙棘木蠹蛾诱芯成分扩散的有效半径可以达到200m[4]。本研究将二者进行结合后,既有效地增加了对沙棘木蠹蛾的诱捕效果,同时对于暴发性害虫更具有针对性,随着杀虫灯应用领域的不断扩大,应用杀虫灯针对某一种害虫进行大量诱杀时,可以通过增加诱芯来提高其诱捕效果,这将会对害虫的防治起到事半功倍的作用。

参考文献

[1]路常宽,宗世祥,骆有庆,等.沙棘木蠹蛾成虫行为学特征及性诱效果研究[J].北京林业大学学报,2004(02):79-83.

[2]宗世祥,骆有庆,许志春,等.沙棘木蠹蛾卵和幼虫空间分布的地统计学分析[J].生态学报,2005(04):831-836.

[3]胡玉伟,管楚雄,许汉亮,等.害虫性信息素种群监测和大量诱杀技术的应用[J].广东农业科学,2013(16):81-86.

[4]宗世祥,骆有庆,许志春,等.沙棘木蠹蛾性信息素林间诱蛾活性试验[J].北京林业大学学报,2006(06):109-112.

[5]马涛,温秀军,李兴文.昆虫性信息素人工合成技术研究进展[J].世界林业研究,2012(06):46-51.

[6]张明,郑光华,张祖培.双波灯诱集仓虫试验[J].商品储运与养护,1994(04):15-16.

[7]杨秀军,王克让.黑光灯诱集仓库昆虫的初探[J].昆虫知识,1996(06):350-352.

[8]姚渭,郝绍玉,傅剑萍.YC97B型储粮害虫数量光电传感探头技术性能快速检测[J].粮食储藏,2004(06):7-11.

[9]胡成志,赵进春,郝红梅.杀虫灯在我国害虫防治中的应用进展[J].中国植保导刊,2008(08):11-13.

[10]季香云,万年峰,蒋杰贤.杀虫灯诱杀昆虫的有效距离及生态学参数[J].应用昆虫学报,2011(03):669-674.

(责编:张宏民)