内蒙古自治区耕地利用效益时空特征分析

2017-05-08聂学海宋戈王蓓王萌萌刘璐璐

聂学海 宋戈 王蓓+王萌萌++刘璐璐

摘要:耕地利用综合效益是衡量耕地生产能力和農业可持续发展的重要指标,对于保证国家粮食安全、保障社会稳定和维持生态平衡等方面具有重要意义。以内蒙古自治区为研究区,从耕地利用的经济效益、社会效益、生态效益三方面构建耕地利用综合效益评价体系,对内蒙古自治区近15年耕地利用效益时空特征进行分析。结果表明:2000—2014年内蒙古自治区耕地利用效益指数整体呈波动变化状态,经济效益指数呈上升趋势,社会效益、生态效益指数在波动中有所下降,综合效益指数略有上升。内蒙古自治区耕地利用效益具有明显的空间聚集性,表现为耕地利用经济效益、社会效益、综合效益指数空间分布具有一致性,较高水平地区主要分布在河套平原及自治区中部,生态效益指数高的地区主要分布在东部丘陵区。综合研究发现,在耕地利用效益中,经济效益、社会效益处于主导位置,生态效益受环境影响大,在今后的耕地利用过程中,应注重社会、经济、生态三大效益的协调发展。

关键词:耕地;利用效益;时空特征;综合评价;内蒙古自治区;合理利用;综合效益

中图分类号: F323.211文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2017)04-0206-05

耕地资源在为人类提供最基本的生产和生活资料,产生经济效益的同时,还具有净化环境、改善气候等方面的生态效益和保障国家粮食安全、维护社会稳定等方面的社会效益[1]。随着新型城镇化和工业化的加速推进,耕地资源的非农利用已经成为经济发展和社会进步中的普遍现象。尽管国家一直实行着最严格的耕地保护制度,坚守1.2亿hm2耕地红线,但其实施结果与预期有着很大的偏差,我国耕地不仅在质量上下降明显,数量上也仍在减少,人均耕地仅为954 m2,不到世界水平的40%[2]。内蒙古自治区作为我国粮食主产区之一,耕地资源的高效利用与保护尤为重要。内蒙古自治区耕地面积较大,但其耕地中70%以上为中低产田,质量较差。近年来耕地有机肥施用量呈现下降的态势,但化肥施用量不断增加,加之工业“三废”的排放,致使土壤结构恶化,耕地品质下降。近年来,随着内蒙古自治区城镇化的推进,社会经济的高速发展和城镇规模的不断扩大对耕地资源的保护造成了更大的压力。当前对于内蒙古自治区耕地的研究主要集中在耕地的占补平衡[3]、集约利用[4]和耕地转出空间格局和规律[5]等方面,对于耕地利用效益的研究鲜有涉及。基于此,本研究从经济、社会、生态方面构建耕地利用效益评价模型,对内蒙古自治区近15年耕地利用效益进行评价,并对其时空变化特征进行分析,以期为耕地资源的合理利用和综合效益的提高提供参考。

1研究区概况

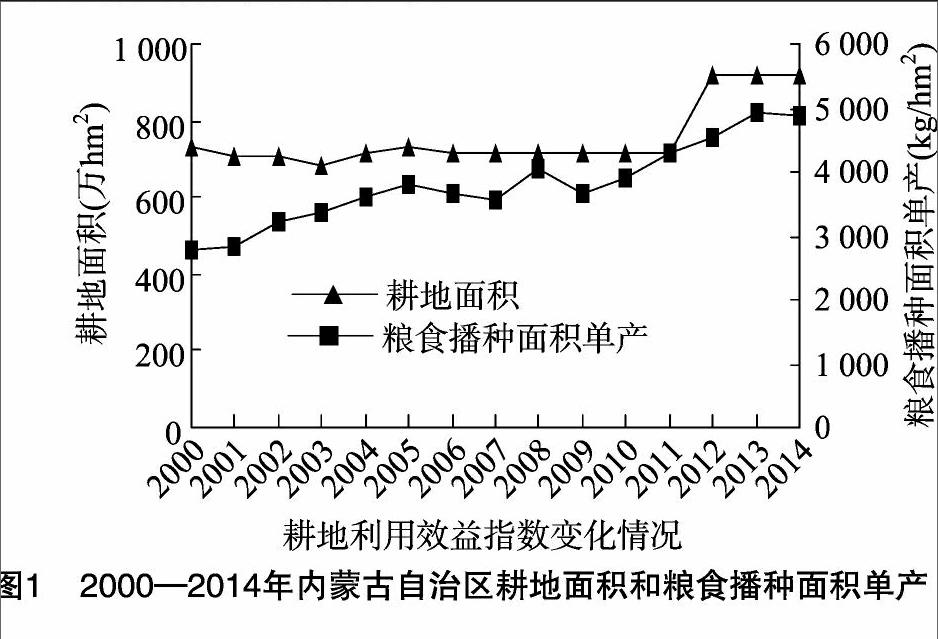

内蒙古自治区位于中国北部边疆,土地总面积 118.3万km2,占中国总面积的12.3%,是我国粮食主产区之一,也是我国北部重要的生态安全屏障。内蒙古的地形以高原为主,高原从东北向西南延伸3 000 km,全区地势由南向北、自西向东缓缓倾斜,一般地区海拔1 000~1 500 m。高原的外沿分布着河套平原、鄂尔多斯高原和辽嫩平原,这3个地区中除鄂尔多斯高原土质较差和比较干旱以外,其他2个地区均为肥土沃野,是自治区的主要农耕地带。2000年内蒙古自治区耕地面积为731.7万hm2。近15年,自治区耕地面积在2000—2003年呈下降趋势,耕地面积减少45.4万hm2,2004—2014年呈增长趋势(除2006年外,2006年较2005年减少22.21万hm2),耕地面积增加212万hm2。2014年,内蒙古农业生产喜获丰收,粮食生产再创历史新高,实现了内蒙古粮食生产历史性的11连丰。2014年粮食总产达到275.35亿kg以上,较上年增产136.65亿kg,2014年内蒙古农作物总播面积继续保持在666.7万hm2以上,粮食作物播种面积573.4万hm2,同比增加11.7万hm2,增长2%。短短11年时间,粮食综合生产能力再增138.9亿kg,为国家打造了一个250亿kg商品粮基地。从数量上看,除个别年份外,其耕地面积总体呈增长趋势。

2研究方法及数据来源

2.1耕地利用效益评价指标体系的构建及指标权重确定

耕地利用效益涉及经济、社会、生态效益3个方面。经济效益指对于耕地资金、劳力、科学技术的投入,具体表现为耕地产量的增加、生产成本的降低以及生产效率的提升等;社会效益是耕地利用中对于社会粮食安全和社会稳定等的保障水平;生态效益则强调耕地利用对水资源、土壤等生态环境的影响。为了合理、全面、科学地评价耕地利用效益状况,遵循全面性、系统性、可操作性等原则,参考相关研究成果[6-10],结合内蒙古自治区自身实际情况和数据的可获取性,分析选取了人均粮食产量等6个社会效益指标、土地生产力等5个经济效益指标和复种指数等7个生态效益评价指标构架内蒙古自治区耕地利用效益评价指标体系(表1)。

评价体系中,不同评价指标对于整个评价单元的影响程度不同,因而根据每个指标对于评价单元影响程度的大小赋予相应的权重。本研究采用熵权法[11]对耕地利用效益评价指标赋予相应权重,并根据评价指标体系层级结构得出各层次指标权重值(表1)。

2.2数据来源及处理

本研究所涉及的数据主要来源于《内蒙古统计年鉴》(2001—2015)、《中国城市统计年鉴》(2001—2015)、各盟市国民经济与社会发展统计公报以及各政府门户网站、政府工作报告等。为使各项评价指标具有可比性,本研究采用极差标准化方法对各指标数据进行处理,以处理后的数据值作为评价的基础(表2),方法如下。

对于正向指标:

[JZ]x′ij=[SX(]xij-xijminxijmax-xijmin[SX)];

对于逆向指标:

[JZ]x′ij=[SX(]xijmax-xijxijmax-xijmin[SX)]。

式中:xij为指标实际值;x′ij为极差标准化后数值;i为指标个数;j为年份;xijmax表示第i个指标第j年的最大值;xijmin表示第i个指标第j年的最小值。

2.3耕地利用效益评价模型

依据上文的数据处理,结合评价指标的权重,确定耕地利用效益评价模型如下:

]x′ij×wij;E=∑[DD(]n=11i=7[DD)]x′ij×wij;F=∑[DD(]n=18i=12[DD)]x′ij×wij;C=Ewe×Sws×Fwf。[JP]

式中:x′ij为指标极差标准化后数值;wij为指标权重;S、E、F、C分别为耕地利用社会效益、经济效益、生态效益、综合效益;we、ws、wf分别为经济效益、社会效益、生态效益所对应的层级权重。为了方便绘图分析,对耕地利用效益评价模型所得分值通过公式(耕地利用效益×10+100)处理得到耕地利用效益指数。如耕地利用社会效益=S×10+100,经济效益、生态效益、综合效益也同理。

为了对内蒙古自治区当前耕地利用特征进行区域分析,依据上述评价模型,选取2014年各地区12个盟市相关数据进行耕地利用效益评价,并应用ARCGIS 9.3软件以盟市为评价单元建立耕地利用效益数据库,进行统计计算,运用反距离权重插值法(IDW)对全区耕地利用效益指数空间分布进行直观显示。

3结果与分析

3.1内蒙古自治区耕地利用效益时间变化分析

根据前文所述耕地利用效益评价模型,计算得出内蒙古自治区耕地利用经济效益、社会效益、生态效益、综合效益指数动态变化趋势图(图2)。经济效益(E)呈明显增长趋势,生态效益(F)呈明显下降趋势,社会效益(S)和综合效益(C)基本呈现增长趋势。

从图2中可以看出,2000—2014年内蒙古耕地利用效益变化可以分为3个阶段:(1)第1阶段(2000—2003年)耕地利用社会效益、经济效益、生态效益、综合效益总体呈现下降趋势,耕地利用生态效益总体高于经济效益、社会效益及综合效益(仅2000年社会效益高于生态效益),2000年达到其峰值106.20。这一阶段内蒙古自治区耕地资源生态环境较好,如水土协调度为84%,明显高于后期指数。单位耕地农药、化肥施用量少,耕地的复种指数相对较低,耕地承受生態压力少;人口较少,人均粮食产量高,社会需求满足度也较高,劳动力转移指数低,社会效益指数也明显高于经济效益指数。但由于这一阶段社会经济发展水平不高,农业机械化水平低,万元产值能耗处在一个较高水平,耕地利用经济效益指数偏低,在2001年达到其最低值,仅为101.65。(2)第2阶段(2004—2010年)耕地利用效益指数均呈现波动变化,经济效益指数在波动中有所上升,由2004年的102.37上升到2010年的104.93;生态效益指数和社会效益指数在波动中基本持平;综合效益有小幅增加。总体来看,生态效益指数高于经济效益、社会效益、综合效益指数,社会效益指数最低;这一阶段,随着社会经济的发展,农业机械化水平提高,农业增加值在农林牧渔增加值中的比重不断上升,粮食单产增加,经济效

益指数呈现增长趋势;人均耕地面积、人均粮食产量、劳动力转移系数率均出现波动变化。在2007年,人均耕地面积、人均粮食产量分别为0.287 6 hm2/人、520.41 kg/人,均为近15年的最低值。这一时期耕地利用社会效益指数变化显著,生态效益变化较小,水土协调度为71%。(3)第3阶段(2011—2014年)耕地利用社会、经济、综合效益指数呈现明显上升趋势,生态效益指数下降明显,总体表现为经济效益指数>社会效益指数,综合效益指数>生态效益指数,经济效益指数增长明显,由106.38上升为109.61,社会效益、综合效益分别增加3.54、2.23。这一时期,农业机械化水平由 5.214 3 kW/hm2 上升为8.134 7 kW/hm2,农业增加值占农林牧渔增加值比重由53%上升到60%;劳动力转移指数上升,农民人均GDP增长,社会需求满意度稳步提升;万元产值能耗有所下降,但每公顷耕地化肥、农药施用量却大大增加,复种指数连年上升,水土协调度仅为53%,导致耕地利用生态效益下降明显。总体看来,近15年内蒙古自治区耕地利用效益整体呈上升趋势,但在提高社会效益和经济效益的同时,忽略了耕地利用生态效益。

3.2内蒙古自治区耕地利用效益空间特征分析

为了研究内蒙古自治区耕地利用效益水平在空间地域上的分布差异,以2015年《内蒙古自治区统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、各盟市(共12盟市)的统计数据为基础,依照上述评价模型,对各盟市耕地利用综合效益(C)、社会效益(S)、经济效益(E)、生态效益(F)进行评价,并在ARCGIS 93中应用反距离权重插值法(IDW)对各盟市耕地利用效益进行直观显示。

3.2.1内蒙古自治区耕地利用效益空间分布

内蒙古自治区耕地利用社会效益指数处于103.00~104.00的地区集中分布在自治区中部地区,包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市及巴彦淖尔市4市。兴安盟、呼伦贝尔、通辽3市耕地利用社会效益指数介于102.00~103.00,赤峰市、锡林郭勒盟及

乌兰察布市耕地利用社会效益指数在101.00~102.00之间,而乌海市及阿拉善盟耕地利用社会效益指数小于10100。经统计,全区人均粮食产量和人均耕地面积平均水平为 1 017.65 kg/人、0.26 hm2/人,劳动力转移指数和土地垦殖指数的平均水平为52.75%、10.89%。呼和浩特市等地区社会效益指数高得益于其人均粮食产量高于平均水平的2倍之多,人均耕地面积也远远高于其他地区;劳动力转移指数高且土地垦殖系数也处在自治区前列;呼伦贝尔等3市土地垦殖指数也较高,但其人均耕地面积较少且人均粮食产量较低;赤峰市、锡林郭勒盟与乌兰察布市人均粮食产量还不到自治区平均水平的一半,劳动力转移指数较低,单位耕地劳动力过多,锡林郭勒盟草原资源丰富,但耕地资源很少,土地垦殖系数不足自治区平均水平的1/5,严重制约着耕地利用社会效益。乌海市人均粮食产量仅为70.52 kg/人,远远低于联合国规定的255 kg/人的平均水平,且其人均耕地面积仅为 0.01 hm2/人;阿拉善盟受限于其地形、气候条件,地域内多沙漠,很大程度上制约着耕地利用社会效益的提高。

耕地利用经济效益指数大于103.00的地区有呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市及巴彦淖尔市,经济效益指数介于102.00~103.00之间的盟市为呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市及赤峰市,而阿拉善盟、乌海市经济指数在101.00~102.00之间,锡林郭勒盟与乌兰察布市则低于101.00。呼和浩特等3市组成了自治区著名的“呼包鄂城市群”,经济水平发展高,农民人均纯收入高,且耕地质量好,粮食单产高;巴彦淖尔市地处“河套平原”,地势平坦,沃野千里,耕地生产力高,粮食单产在自治区名列前茅,且其机械化水平也高于其他地区,单位耕地农业总产值约为自治区平均水平的2倍;呼伦贝尔等4市耕地利用经济效益指数处在较高水平,粮食单产处在自治区前列,农业机械化水平处于自治区平均水平,农民人均纯收入低于呼和浩特等地区;乌海市及阿拉善农民人均纯收入较高,农业机械化水平及粮食单产均处于自治区平均水平上下,耕地利用经济效益指数较低;锡林郭勒盟与乌兰察布土地生产力严重受到降水的影响,且耕地质量低,大型的农业机械无法开展作业,农业机械化程度低,不足自治区平均水平的1/2,单位面积农业总产值也远远低于其他地区。

呼伦贝尔、兴安盟、通辽3市因其耕地复种指数低,为78.3%、70%、75.2%,远低于自治区平均水平(97.91%),加之其单位耕地化肥施用量为206.32、102.63、133.00 kg/hm2,单位耕地农药使用量为0.68、0.97、0.76 kg/hm2,均低于自治区的平均水平,且为自治区的最低水平,使其耕地利用生态效益指数为全区最高(大于103.00)。耕地利用效益指数介于102.00~103.00的地区包括赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市及巴彦淖尔市,该类地区典型特征为耕地复种指数极高,受气候、地形条件影响严重,且单位耕地化肥施用量和农药施用量较高。阿拉善盟及乌海市耕地利用效益指数小于101.00,因其耕地复种指数偏高,为101.2%与117.6%,森林覆盖率偏低;单位耕地面积农药使用量为9.04、8.81 kg/hm2,化肥施用量为513.52、703.73 kg/hm2,远高于自治区平均水平(自治区平均水平:农药使用量3.98 kg/hm2、化肥施用量 368.05 kg/hm2),导致土壤结构被破坏,土地生产力退化,耕地利用生态效益处在全区最低水平。

综合效益指数高于103.00的地区包括呼和浩特、包头、鄂尔多斯市及巴彦淖尔市,与社会效益指数与经济效益指数分布具有相似性,说明内蒙古自治区耕地利用效益高的地区受社会经济驱动力明显。呼伦贝尔市、赤峰市、通辽市及兴安盟综合效益指数位于102.00~103.00,说明内蒙古自治区大部分地区耕地利用效益处于中等水平,这些地区综合效益指数较低,主要受经济效益或社会效益影响较大。锡林郭勒盟与乌兰察布市耕地利用效益指数介于101.00~102.00,低于 101.00 的地区包括乌海市与阿拉善盟,这些地区由于社会经济水平发展较低,综合效益受影响较大。

3.2.2内蒙古自治区耕地利用效益空间聚类分析

通过对内蒙古自治区耕地利用效益指数空间分布情况的分析,内蒙古自治区耕地利用效益呈一定的空间分布特征,为了更好地把握耕地利用效益空间变化规律,对内蒙古自治区2014年各盟市耕地社会效益、经济效益、生态效益进行有效概括,对2014年内蒙古自治区耕地利用社会效益、经济效益、生态效益指数进行聚类分析,分析结果如表3所示。

可以看出,Ⅰ类地区耕地利用综合效益高,经濟效益与社会效益起主导作用;Ⅱ类地区综合效益较高,经济社会效益不高但是较协调,生态效益占主要优势;Ⅲ类地区耕地利用综合效益偏低;Ⅳ类地区耕地利用综合效益较低,其社会效益与生态效益均处于较低水平。

综合分析内蒙古自治区耕地利用效益分布特征,表现为具有一定的空间集聚性。表现为耕地利用经济效益、社会效益高的地区,其综合效益指数也高,而且集中分布在河套平原及自治区中部,这些地区经济社会发展水平较高,也可以说这些地区的耕地利用主要受社会效益、经济效益的影响;而生态效益高的地区主要分布在东部丘陵区,这些地区经济水平发展较低,所承担的环境压力较小,耕地利用生态效益水平也相对较高。

4结论与讨论

为了有效把握内蒙古自治区耕地利用效益时空特征,本研究以内蒙古自治区2000—2014年统计数据以及2014年12个盟市相关数据构建耕地利用效益评价模型,开展耕地利用效益指数时间序列变化特征与空间分布规律研究。结果表明:(1)2000—2014年内蒙古自治区耕地利用效益指数变化表现为经济效益指数整体呈上升趋势,由102.30上升为109.61;社会效益、生态效益以及综合效益指数呈现波动变化趋势,其中生态效益指数有所下降,综合效益及社会效益指数在波动中略有上升。在时间序列上,内蒙古自治区耕地利用效益变化呈现出阶段性特征:第1阶段(2000—2003年)耕地利用社会效益、经济效益、生态效益、综合效益总体呈现下降趋势,耕地利用生态效益总体高于经济效益、社会效益、及综合效益(仅2000年社会效益高于生态效益),2000年达到其峰值106.20。第2阶段(2004—2010年)耕地利用效益指数均呈现波动变化,经济效益指数在波动中有所上升,由2004年的102.37上升到2010年的104.93;生态效益指数和社会效益指数在波动中基本持平;综合效益有小幅增加。第3阶段(2011—2014年)耕地利用社会效益指数、经济效益指数、综合效益指数呈现明显上升趋势,生态效益指数下降明显,总体表现为经济效益指数>社会效益指数,综合效益指数>生态效益指数,经济效益指数增长明显,由106.38上升为 109.61。综合内蒙古自治区耕地利用效益的阶段性变化特征来看,耕地数量、农业生产环境及自然条件、农业生产效率等对耕地利用效益产生了不同程度的影响。(2)内蒙古自治区耕地利用效益具有明显的空间聚集性,表现为耕地利用经济效益、社会效益、综合效益指数空间分布具有一致性,较高水平地区主要分布在河套平原及自治区中部,生态效益指数高的地区主要分布在东部丘陵区。对其进行聚类分析,耕地利用效益空间分布主要可以分为4类:Ⅰ类地区耕地利用综合效益高,经济效益与社会效益起主导作用;Ⅱ类地区综合效益较高,经济社会效益不高但是较协调,生态效益占主要优势;Ⅲ类地区耕地利用综合效益偏低;Ⅳ类地区耕地利用综合效益较低,其社会效益与生态效益均处于较低水平。综合分析内蒙古自治区耕地利用效益分布特征,表现为具有一定的空间集聚性。表现为耕地利用经济效益、社会效益高的地区,其综合效益指数也高,而且集中分布在河套平原及自治区中部,这些地区经济社会发展水平较高,也可以说这些地区的耕地利用主要受社会效益、经济效益的影响;而生态效益高的地区主要分布在东部丘陵区,这些地区经济水平发展较低,所承担的环境压力较小,耕地利用生态效益水平也相对较高。综合研究发现,在耕地利用效益中,经济效益、社会效益处于主导位置,生态效益受环境影响大,在今后的耕地利用过程中,应注重社会效益、经济效益、生态效益三大效益的协调发展。(3)本研究所采用的研究方法以及得出的结论对实现自治区耕地利用效益具有一定参考意义,但影响自治区耕地利用综合效益的因子种类众多且有些指标难以量化,如农户自行的土地利用行为、国家农业政策的调整以及农地利用规划的影响等。本研究是在假定这些因素对耕地利用效益一定的前提下进行研究,进一步的研究将把这些因素考虑进去,以便进一

步的深化研究。

参考文献:

[1]任平,吴芬娜,周介铭. 我国“两个最严格”土地管理制度:理论矛盾与现实困境[J]. 经济管理,2012(8):173-182.

[2]宋小青,吴志峰,欧阳竹. 1949年以来中国耕地功能变化[J]. 地理学报,2014,69(4):435-447.

[3]刘志华. 内蒙古耕地总量动态平衡的途径与措施[J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版),2010,12(2):87-88,92.

[4]宋佳楠,金晓斌,周寅康. 基于多层线性模型的耕地集约利用对粮食生产力贡献度分析——以内蒙古自治区为例[J]. 资源科学,2010,32(6):1161-1168.

[5]白雪红,闫慧敏,黄河清,等. 1991—2010年内蒙古耕地转出时空格局及分布规律[J]. 资源科学,2015,37(2):360-369.

[6]刘琼峰,李明德,段建南,等. 基于GIS的湖南省耕地利用效益时空变异研究[J]. 经济地理,2013,33(9):142-147.

[7]吴涛,任平. 基于综合评价的耕地利用效益时空特征分析:以四川省为例[J]. 四川师范大学学报(自然科学版),2015,38(5):746-753.

[8]李全峰,杜国明,胡守庚. 不同土地产权制度下耕地利用综合效益对比分析——以黑龙江省富锦市垦区与农区为例[J]. 资源科学,2015,37(8):1561-1570.

[9]向云波,谢炳庚,郭湘. 近50年湖南省耕地利用绩效时空分异特征[J]. 经济地理,2015,35(2):169-177.

[10][JP3]聂艳,乌云嘎,于婧,等. 基于能值分析的武穴市耕地利用效益时空特征分析[J]. 长江流域资源与环境,2015,24(6):987-993.[JP]

[11]赵磊,刘洪彬,于国锋,等. 基于嫡权法土地资源可持续利用综合评价研究[J]. 资源与产业,2012,14(4):63-69.