民丹岛,赤道度假秘境

2017-04-27刘芳

刘芳

民丹岛位于印度尼西亚西北部,是一处新近开发的海岛景区。这里野性的自然环境,丰富的人文遗存,优越的度假设施,无不展现着赤道海岛独有的魅力。

走出新加坡樟宜机场,热浪裹着热带植物特有的味道扑面而来。我们由此驱车赶往新加坡丹娜美拉码头,再乘坐55分钟渡轮,就可以到达此行的目的地:民丹岛。这是印度尼西亚廖内群岛最大的岛屿,早在15世纪,郑和下西洋的记载中就曾提及。作为海上贸易的重要中转站,民丹岛因其优越的地理位置,很早就吸引了葡萄牙、荷兰、英国以及阿拉伯国家商人的注意。岛上至今留存有多民族文化交融的痕迹。

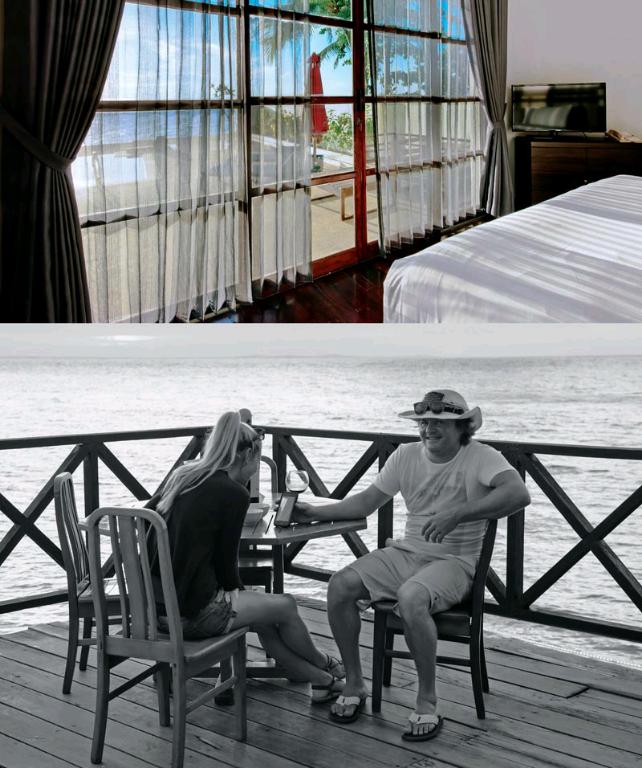

民丹岛接近赤道,终年阳光普照,年平均气温在26℃左右,海水清澈蔚蓝、沙滩白净细腻,动植物资源极为丰富。整个民丹岛的面积大约1866平方公里,相当于2.5个新加坡,东海岸散布着有“海上吉普赛人”之称的当地渔民的传统民居,南部保留有早期到民丹岛生活的华人形成的村落,离岛蜂岛则自古以来就是马来人的聚居地。由于交通便利,紧邻新加坡的民丹岛不仅是新加坡人热爱的周末假期好去处,还吸引了世界各地的游客,我们乘坐的渡轮上就有不少来自欧美国家、亚洲国家的面孔。印尼政府将民丹岛北部32平方公里划为特别行政区,和新加坡政府相关企业共同开发规划成国际级度假胜地;目前,前往民丹岛度假的游客大多就集中在这个“民丹岛度假胜地”。这里汇集了不同风格的国际级度假酒店,休闲设施完善,几乎每家度假酒店都有属于自己的海滩,并为来客提供丰富的室内外活动。

短短五天的造访,对我们来说只是轻轻掀开了民丹岛神秘面纱的一角,而丰富的探访体验则已经带来了说不尽的惊喜与愉悦。

原生态海岛的自然野趣

汽车从民丹特拉尼渡轮码头逐渐驶入岛内,高大的热带植物不断在车窗外闪过。我们的司机是精通英文的马来人,不时殷勤地向我们介绍,左前方这棵是芒果树,右边那棵是莲雾树。这些当地人司空见惯的花木,当然让常年在大陆生活的我们眼界大开。在辨认树种的时候,我们总会发出惊叹,有时是因为发现互相追逐的松鼠一溜烟不见了踪影,有时是因为蹲在路边的银叶猴向我们投来漫不经心的目光。

向导向我们解释道,由于民丹岛尚未大规模开发,且已开发的部分严格遵循不破坏生态的原则,因此岛上的自然环境和自然资源得到了最大程度的保护。我们前往的娜湾花园度假村,入口处便是一座苏门答腊象的等比雕像。细节的布置似乎已经透露出度假村的经营理念。

稍作休整后,我们踩着度假村为房客提供的平衡车,在度假村中自如穿梭。整个度假村占地面积广大,分为不同的区域,即便是有助力的平衡车,所及区域仍是有限。阳光、海滩向来是热带岛屿的标配。我们所处的媚阳沙丽海滩沙质细腻,静谧的小木屋面朝大海,拥有最佳视野。最令人惊喜的是,度假村竟然有一处小型动物园,饲养着包括巨型蜥蜴、蟒蛇等在内的多种珍稀动物。

来民丹岛游玩,不得不提到这里的红树林。红树林是热带、亚热带海湾、河口泥滩上特有的常绿灌木和小喬木群落;其中红树是一种稀有的木本胎生植物,具有呼吸根或支柱根,种子可以在树上的果实中萌芽长成小苗,然后再脱离母株,坠落于淤泥中发育生长。民丹岛是很多红树林的家,当地也采取了许多措施来保护这项珍贵的自然遗产。深入民丹岛的红树林,开启一次野生动植物探险之旅,对于饱享阳光、沙滩风光的游客无疑是上佳的选择。

我们趁着早上天气还有些许凉爽的时候驱车出发,很快便到达红树林的入口处。穿过一片茂密的林地,就可以看到原木搭建的码头。“除了照片什么都别拿走,除了脚印什么都别留下(Take nothing but pictures,leave nothing but our footsteps)”,指示牌上的警句让人马上感受到当地人对自然环境的珍视。带领我们的向导是一位当地华裔居民,名叫陈秋然;他已经是第三代移民,夹带着浓重马来口音的中文算得上流畅自如。接下来,我们乘坐摩托快艇,在陈向导和驾驶员的带领下,开始了思梦河(Sungai Sebung)红树林之旅。

思梦河全长6.8公里,小船离开码头在宽阔的水域上飞驰,河两边可见不少渔夫们休息和摆放渔具的木屋。大约十多分钟后,我们的快艇开始靠近成片的红树林,根据陈向导介绍,印尼拥有全世界18%的红树林,而其中又以民丹岛红树林的规模最大。河岸不时有高大的炭窑映入我们的眼帘。向导说,自古以来当地人将红树林的木材经过烧制变成木炭,这种木炭燃烧时火焰均匀而不冒烟,且热量高,为价值极高的薪材,因此吸引了大量砍伐者。随着社会的进步和对自然环境保护意识的提升,民丹岛的很多地方已经停止这项活动。

此时,两旁的红树林越来越密,驾驶员也渐渐放慢行驶速度,以便让向导向我们介绍有关红树林的各种知识,并指引我们观察生活在红树林根部附近的水生动植物。密林之中时而有紫鹭飞过;而当快艇驶入越来越窄的河道时,高大的红树林几乎遮天蔽日,给人以一种被红树林包围的感觉。陈向导提示我们向上看,枝叶间盘着一条黄黑相间的蛇。“金环蛇,有剧毒。不过它们通常比较温顺,现在应该在睡觉。”向导轻松地向我们解释道。快艇驶到河道尽头时,又先后发现两条金环蛇,“少见多怪”的我们不由地摒了一下呼吸,低头看着拇指大的小螃蟹在泥土里进进出出,煞是可爱。

回程时陈向导告诉我,他从事向导工作两年多,旺季时,一天大约要带五六批客人往返红树林,赶上观赏萤火虫的季节,还会加班到晚上9点甚至10点。“夜里的红树林危险得很,毒蛇、鳄鱼都出动了,一不留神就要出危险。”即便工作如此辛苦,他还是满脸笑意地说,陪伴客人探索自然带来的成就感,让他越来越热爱这份工作。

探访海上吉普赛人

印尼由约17508个岛屿组成,是马来群岛的一部分,也是全世界最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,有“千岛之国”之称。民丹岛不仅拥有国际级的度假村,还保留着原始、旖旎的海岛风光。

从旅游区驱车大约1个小时,即可抵达民丹岛东海岸的Tanjung Berakit,这里有当地传统的渔村,延续着古老的海上游牧生活,因此也被称为“海上吉普赛人”。据司机介绍,以前这些寄生于辽阔海洋的原住民,会在浅海的珊瑚礁上搭建房子,简易的吊脚楼和小木船几乎是他们全部的家当。后来当地政府为了让更多的孩子能够有接受教育的机会,开始帮助他们建立定居的村落。

因为事先准备了零食,我们的到来显然让村子里的孩子兴奋不已。这些孩子脸上流露出纯真的笑容,拿到零食时会羞涩一笑,然后远远地跑开。跟随司机往村落深处走,家家户户门口都堆满各式各样的渔具,叫不上名来的海鱼晾晒在向阳处,散发着腥咸的味道。孩子们追跑打闹,自如地在一人宽的窄道穿梭,胆大一点的还会跟我们笑着打招呼。司机问候了几位像是老友的村民,虽然听不懂他们在聊些什么,但是那种如海上阳光般灿烂的笑容,让人不由地从心底生出一种暖意。

告别了这座小小的村子,我们来到东海岸另外一处绝美的海滩——Trikora,洁白细腻的沙子踩在脚下颇为享受。海岸上還有木头搭建的又像吊脚楼又像帐篷的棚子,据说是向游客出租的“海景木屋”。坐在高高的木屋里,远远地看着蔚蓝的大海里,一朵一朵洁白的浪花涌上沙滩,海风轻轻吹拂脸颊,再加上美酒和几样可口的小食,恐怕坐上一整天都不够。正当我陶醉在这美梦之中,听到不远处司机和几位工匠师傅攀谈了起来。循声走过去,发现草丛中横着一艘还未完工的木船。据说Trikora海岸的造船工匠们保留着传统的造船技术,每一位工匠都掌握了整套工序,可以独立完成一艘木船的制造。造船也是他们主要的经济来源。我们请造船的师傅与自己的“作品”合一张影,起初的几秒他还稍显局促,很快便自然了起来,也许每一位匠人都自带一种不做作的底气。

华人渔村的现在和过往

明末、清朝至民国是中国人下南洋最为集中的时期,民丹岛紧邻新加坡,自然少不了华人生活的痕迹,民丹岛南部的胜卡朗自古以来便是华人聚集的村落。最初打拼到此的华人,通过向新加坡人出售木炭和织染品来获取经济利益,凭借着过人的生存智慧和能力,他们在这里繁衍了一代又一代。

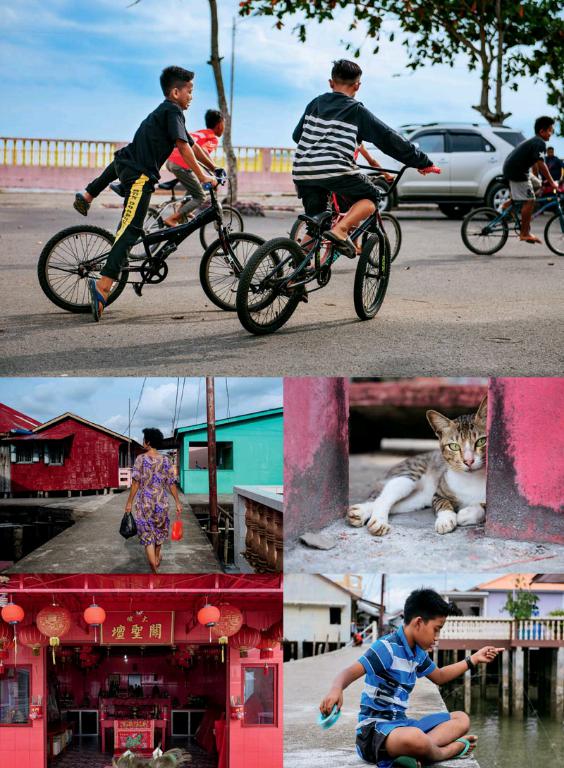

码头和渔村相连接的长长的栈桥,已成为小男孩们钓鱼的乐园,他们只是拽着一根细细的鱼线,就可以完全沉浸在徒手钓鱼的乐趣里。从村口的小路往里走,两边是常见的海上民居,但与“海上吉普赛人”的居所却大为不同,这里的民居融合了当地风情,而细节处又体现出深受故土文化的影响,比如家家户户都有临街的院子,不论大小都保持着整洁与利落,为了通风大多数家人会敞开门窗,堂屋内摆有佛龛,门框外挂有八卦铜镜。如同所有的乡间小路,通往村子深处的主路并不宽敞,最多能容纳三人并排行走,不过路面却很平整,不时有村民骑着摩托车经过,而一张张和我们相似的面孔,加上听上去约莫是潮汕话的语言,竟让人有些穿越之感。

村子里的杂货店也保留着古老的样式,一块一块竖长的门板打开,就可以开始一天的生意,日落之后再一块一块地挡回去。店门口有时会有卖烤肉串的小摊贩,被放学的孩子们团团围住。不管是杂货店的老板还是推车卖货的摊贩,多是年过花甲的老人,或许是日子过得闲适,他们漫不经心地摇着扇子,有时跟客人凑在一起打打扑克或麻将,笑声轻快爽朗。和古早味的杂货店相比,村民自己的房子倒是墙体颜色鲜艳,有的甚至看上去富丽堂皇。司机介绍说,这里新一代的华人后代大多已经不从事祖辈的营生,而前往新加坡寻找新的机会,按照中国传统文化,有出息的子孙会回来翻建祖屋,以示对父母的孝敬之心。

穿过海上民居,走进村子腹地。人多了,究竟是华人还是原住民,渐渐已不大能分出来,只有一处古老的祠堂,似乎诉说了一些久远的过往。这座名为“大夫第”的祠堂颇为破旧,与两株百年榕树长成一体,祠堂内除了供奉有佛龛外,没有太多可查阅的信息,只有角落处一块蒙尘已久的木牌子,上面用印尼语写了一些话,大意是1811年,一艘来自中国的船只停靠这里,一位姓沈(音译)的官员留下来帮助当地人建设家园,为了纪念这位开拓者,他的后人们修建了祠堂。这些记载是否真实可信不得而知,至少可以确定的是,那些下南洋的华人及其后代,曾经历了我们可能无法想象的艰难困苦。

离岛上的马来人聚落

提到东南亚的国家,“马来”这个词很常见。马来西亚的原住民叫马来人,大多数来自马来群岛不同的岛屿。印尼的原始马来人则很少,最新的人口统计显示,印尼的马来人只有4%。民丹岛有一座离岛——蜂岛,是马来人聚居的地方,需要乘坐摆渡船前往。关于马来人究竟来自哪里,到现在都很有争议。现在普遍可以接受的观点认为,马来人是从我国华南地区经台湾岛到菲律宾,再前往其他南方岛屿,甚至更远的地方,如南太平洋、夏威夷群岛等。

为了赶时间,我们租了几辆三轮摩托车,司机都是当地村民,一般在码头停靠拉活儿。进入蜂岛的马来人聚落,发现这里与这两日所见的海上渔村、华人村落大不一样,乡间小路蜿蜒曲折,两边是低矮的马来民居。我们要看的几处和廖内苏丹有关的建筑遗存,散布在村子的各个地方。

7 世纪中叶,占据着苏门答腊东南部的是一个信奉大乘佛教的海上强国室利佛逝帝国,而在那时,廖内群岛就已经成为重要的贸易基地。室利佛逝帝國瓦解后,廖内群岛归属马六甲苏丹国(中国史书称“满剌加”)。1511年,葡萄牙攻占马六甲,马六甲苏丹转移至廖内群岛继续统治,称“柔佛苏丹”或“柔佛-廖内苏丹”,使得廖内群岛成为马来文化的中心。

大约19世纪初,蜂岛成为廖内-岭加王国的行政首府,进而成为伊斯兰教和古马来传统的中心。当时荷兰殖民者已成为控制这一区域的主要政治势力。廖内-岭加的最后一任苏丹不愿遵从荷兰人的指令签署终止廖内传统君王及官员权益的合约,因而移居新加坡,蜂岛在政治上扮演的重要角色也就随之告终。荷兰殖民者威胁没收苏丹包括王宫、建筑物、田地的全部资产。为了防止财产落入荷兰人手里,苏丹下令蜂岛居民拆毁荷兰当局要占领的建筑和产业。我们在蜂岛上只看到了几处皇陵、一两座旧王宫及其他建筑遗存。有意思的是,蜂岛有大约2500名居民,其中大约三分之一有皇族血统。这些岛民大部分仍过着渔民的生活。

蜂岛最重要的建筑遗存是廖内苏丹清真寺。它始建于1818年,是一座传音设计完美的黄色清真寺。全寺占地约1500平方米,主体建筑占地600平方米,由四根立柱支持。13个圆顶和4个尖锐的塔楼,让这座清真寺看起来更像是印度的皇家宫殿。值得一提的是,这座清真寺在建造时,在石灰和砂石中混入蛋清(一种加固材料);这种古老的“混凝土”配方让建筑至今完好坚固。我们到达时,天色已近黄昏,清真寺传来悠远的邦克声。孩子们聚集在寺内玩耍,对着我们的镜头唱歌、跳舞、做鬼脸,一脸纯真。这恐怕是蜂岛能够追忆廖内王国昔日辉煌的唯一一处遗迹了。

新加坡樟宜机场—— 既是机场,又是不一样的目的地!

樟宜机场是新加坡主要的民用机场,也是亚洲重要的航空枢纽。走进樟宜机场,与其说是为了等候航班,不如说一次惊喜不断的旅行正在拉开序幕,因为机场本身就是一个值得一游的目的地。从1981年投入运作以来,新加坡樟宜机场可以说是全球设计、设施、绿化、服务等方面最具实力的机场之一,36年来,樟宜机场凭此获得了530多个奖项。今年三月,樟宜机场连续第五年荣获Skytrax“全球最佳机场”称号,同时还获得了“最佳休闲设施机场”和“亚洲最佳机场”奖。目前,樟宜机场与中国内地32座城市通航,每周有近700趟往返航班,其中有许多是二线和三线城市。

樟宜机场目前拥有3座航站楼,全新的4号航站楼将于今年下半年投入使用。已投入运营的3座航站楼内拥有360家零售店铺和创新复式免税店,包括DFS葡萄酒及烈酒旗舰店和ZARA旗舰店,以及140多家餐饮店,其中有40多家24小时运营。此外,樟宜机场尽可能在机场设施服务及零售购物方面,为中国旅客提供便利和首屈一指的机场体验。