乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区与血清免疫逃逸变异HBsAg的关系

2017-04-26梁振昌

梁振昌

(广东省中山市石岐苏华赞医院 检验科, 广东 中山, 528400)

乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区与血清免疫逃逸变异HBsAg的关系

梁振昌

(广东省中山市石岐苏华赞医院 检验科, 广东 中山, 528400)

乙型肝炎病毒; 酶联免疫吸附试验; 乙肝表面抗原

乙型肝炎病毒(HBV)属于一种脱氧核糖核酸(DNA)病毒,隶属于嗜肝DNA病毒科,是当前医学界已知的、具有广泛传播性的病毒类型,不仅对患者正常工作生活带来严重影响,同时也在一定程度上加剧了疾控工作压力与难度,产生的社会影响较为深远[1]。虽然乙型肝炎病毒DNA、抗原、特异性抗体三种标志物均可以在乙肝病毒患者外周静脉血之中被检测出来,但是部分患者在进行酶联免疫吸附试验检测时,其HBsAg检测信号常常处于灰区范围,使得临床诊断存在较大争议[2]。本文针对乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区与乙肝病毒免疫逃逸变异(HBV IEM)的关系展开深入研究,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2014年1月—2016年2月筛选出来的100例乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区的乙型肝炎病毒患者为研究对象,其中男65例,女35例; 年龄38~65岁,平均年龄(45.5±1.5)岁; 临床表现:面色晦暗、食欲不振、消瘦、营养不良、腹胀、上腹部不适。纳入标准: ① 经酶联免疫吸附试验检测确定其乙肝HBsAg检测信号处于灰区者; ② 无免疫系统缺陷或疾病者; ③ 已经签署知情同意书者。排除标准: ① 既往具有肝炎史者; ② 生化指标数值剧烈波动者; ③ 不同意本次研究方案者。

1.2 方法

在征得所有患者知情同意下采用G6-ELISA以及市面上销售的ELISA检测试剂对乙肝患者血清免疫逃逸变异HBsAg进行检测。首先,采用中山生物工程科技有限公司生产的乙型肝炎病毒HBsAg检测试剂盒对本次研究入组的100例乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区的乙型肝炎病毒患者血清HBsAg进行检测,检测步骤严格按照检测试剂盒说明书要求执行。在市售ELISA检测工作完毕后实施G6-ELISA检测,具体检测流程如下: ① 将单克隆抗体(mAb)采用pH 9.6的碳酸缓冲液进行稀释,随后将稀释后的G6-mAb缓冲液逐一添加到酶标反应板的各个孔中,剂量以85 μL为宜,于4 ℃环境下静置12 h[3]。② 将过夜的G6-mAb样本采用加入非离子表面活性剂(Tween-20)的磷酸缓冲液(PBS)反复予以洗涤,每次洗涤持续时间为60 s, 随后向其加入2%的牛血清白蛋白(BSA)每孔85 μL, 放置在37 ℃环境下封闭2 h[4]。③ 将稀释液样本中封闭液去除并向其中添加不同稀释浓度的待检测血清样本,每个酶标反应孔50 μL, 同样置于37 ℃环境下孵育30 min。④ 洗板步骤同上,再次向其添加50 μL的羊抗HBS-HRP后同样条件、同样孵育时间操作。⑤ 洗板、孵育环境和时间同上,再次添加TMB-H2O2溶液进行显色,显色时间为10 min, 之后以2 mol/L硫酸溶液终止反应后将其置于酶标仪上,对450 nm波长处吸光度进行测定, P/C数值≥2.1为此次研究阳性判定标准[5-6]。

1.3 观察指标

本次研究中所选取的观察指标为不同检测方法下血清免疫逃逸变异HBsAg阳性率及P/C数值,将P/C数值在1.20~1.80定义为亚临界、1.90~2.50定义为临界、2.60~5.00定义为超临界,阳性率=(亚临界+临界+超临界)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

本次研究当中的所有数据均采用SPSS17.0统计软件进行处理,计量资料采用均数±标准差表示,以t检验,计数资料采用率(%)表示,以卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

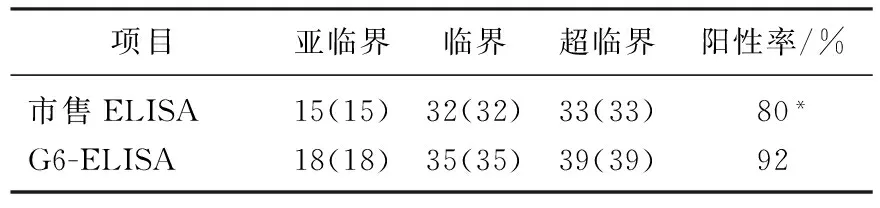

2.1 两种检测方法血清免疫逃逸变异HBsAg

阳性率比较

G6-ELISA检测血清免疫逃逸变异HBsAg阳性率为92%, 而市售ELISA检测阳性率为80%, 二者差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

表1 两种检测方法血清免疫逃逸变异HBsAg阳性率比较[n(%)]

与G6-ELISA比较, *P<0.05。

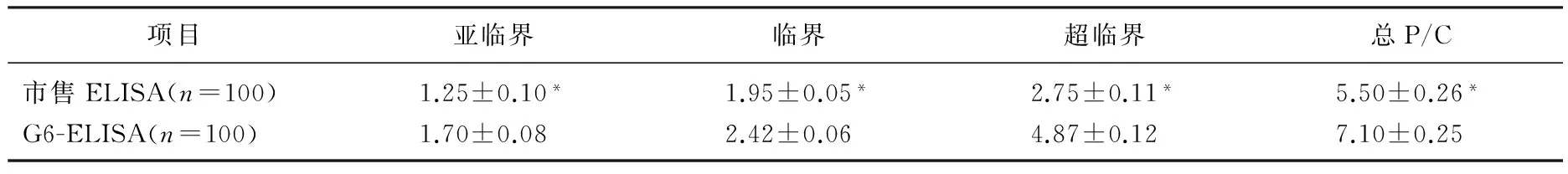

2.2 两种检测方法P/C数值比较

两种检测方法所得P/C数值相比较,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两种检测方法P/C数值比较

与G6-ELISA比较, *P<0.05。

3 讨 论

乙型肝炎病毒是当前世界范围内的一个重大的公共卫生问题,尽管乙肝疫苗得到了普遍推广使用,乙肝患者发病数量及概率被有效控制,但是由于近些年来诱发乙型肝炎病毒的因素日益增多,使得乙肝病毒重新引起了社会各界的广泛关注。特别是因不良生活习惯、饮食结构所致的肾脏疾病患者数量显著上升,此类患者往往免疫能力较为低下,感染乙型肝炎病毒的概率大幅提升[7]。该病症如果没有得到及时处置,将会诱发肝细胞癌、失代偿性肝硬化等一系列并发症,危及患者生命安全[8]。此外,临床检验工作中乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测异质化(灰区)的报道逐渐增多,使得临床诊疗工作开展受到不同程度影响,引起了医学界的高度关注。

既往研究[9-12]证实,乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区的形成因素主要与标本或者是检测试剂污染、自身免疫物质缺乏、食物抗体、血清中某些因子过量存在具有直接关联性,随后的研究中临床检验规范化程度也被列入其中。但是,关于血清免疫逃逸变异HBsAg与乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区之间影响关系的研究却尚未系统开展,理论研究方面仍然存在着较大不足之处。因而,本次研究围绕该课题所展开的深入分析和研究,能够填补或丰富该领域存在的空白,使得人们对于二者关系能够具有一个更加清晰的认知。同时则能够为乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区检验工作提供帮助,无论是从理论研究还是实践应用均具有重要研究价值与现实意义。

本次研究通过采取G6-ELISA法对乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区患者血清免疫逃逸变异HBsAg进行检测,亚临界检出18例、临界35例、超临界39例,阳性检测率92%, 而市售ELISA亚临界15例、临界32例、超临界33例,阳性检测率80%, 二者阳性率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。P/C数值方面, G6-ELISA法所得结果更加符合实际,与市售ELISA检测结果比较,差异有统计学意义(P<0.05)。由此可知,乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区的患者在排除检测试剂影响因素或自身影响因素外,可以被确定为乙型肝炎病毒感染者,而G6-ELISA法对血清免疫逃逸变异HBsAg具有较高的敏感性。导致此种现象出现的原因在于目前市面上所销售的酶联免疫吸附试验检测试剂采取的单克隆抗体绝大多数是针对HBsAg“a”决定簇,或者是与其空间结果具有关联性的抗原定位点,但是如果乙型肝炎病毒基因发生了变异,使得抗原性漂移在一定程度上影响了表达抗原与检测试剂中抗体的结合能力,继而影响最终检测结果[13-15]。此外,同一抗体对于血清免疫逃逸变异HBsAg虽然能够发生免疫反应,但是此种免疫反应的亲和力相对较低,同样是导致乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区出现。

综上所述,血清免疫逃逸变异HBsAg是导致乙肝HBsAg酶联免疫吸附试验检测信号灰区的重要原因,提高血清免疫逃逸变异HBsAg检测能力有助于临床诊断乙型肝炎病毒工作开展。

[1] 彭静媛, 黄蓉. 乙肝疫苗联合乙肝免疫球蛋白阻断乙肝病毒母婴传播的临床效果[J]. 湖南师范大学学报:医学版, 2016, 13(3): 103-104.

[2] 吴子安, 徐宁, 邱智詠, 等. 乙肝表面抗原ELISA试剂盒检测灰区的探讨[J]. 实用医学杂志, 2013, 29(10): 1679-1682.

[3] 赵楚生, 吴令杰, 郭耿龙, 等. 治疗前HBsAg/HBV-DNA比值预测恩替卡韦初始治疗慢性乙型肝炎长期应答反应的效能[J]. 广东医学, 2015, 15(16): 2554-2556.

[4] 杨柳青, 吴元凯, 元云飞, 等. 血清GPC3、GS和HSP70检测在乙肝相关肝癌诊断中的应用[J]. 广东医学, 2015, 10(6): 912-915.

[5] 黄祎, 黄彦, 李梅, 等. 疏肝健脾解毒方治疗肝郁脾虚型HBeAg阳性慢性HBV携带者168例的临床疗效[J]. 重庆医学, 2014, 24(25): 3265-3267.

[6] 陈德凤, 齐鲁楠, 彭涛, 等. 乙型肝炎病毒及黄曲霉毒素暴露的肝细胞癌中β-catenin、PTEN的mRNA表达[J]. 重庆医学, 2014, 11(14): 1681-1683.

[7] 彭文丽, 毕小云. 血清可溶性共刺激因子CTLA-4和CD28在乙型肝炎患者血清中的表达及意义[J]. 第三军医大学学报, 2013, 35(1): 82-84.

[8] 朱素菲, 贺巧, 胡琴, 等. 骨髓基质细胞抗原2抑制乙肝病毒复制与释放[J]. 第三军医大学学报, 2015, 37(17): 1709-1714.

[9] 史静, 张亚, 邹麟, 等. 酶联免疫吸附试验检测乙型肝炎5项性能评价的改进与优化[J]. 国际检验医学杂志, 2015, 25(23): 3369-3371.

[10] 蔡丹, 陈建明, 李慧梁, 等. 电化学发光免疫分析法检测低值HBsAg与乙肝五项检测结果比较[J]. 检验医学与临床, 2015, 10(07): 982-983.

[11] 彭凤英, 车小琼, 赵宏斌. 恩替卡韦对慢性乙型病毒性肝炎患者HBV?DNA、HBsAg及HBeAg定量的影响[J]. 实用临床医药杂志, 2016, 20(7): 41-44.

[12] 邓樱, 刘明, 郭艳, 等. 干扰素提高低水平HBsAg慢性乙型肝炎患者临床治愈率的分析[J]. 第三军医大学学报, 2016, 38(18): 2053-2059.

[13] 杨思佳, 刘瑾红, 佟雪莲, 等. 乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白联合接种对母亲HBsAg阳性的新生儿感染情况的影响[J]. 海南医学院学报, 2016, 22(7): 698-700.

[14] 余雪平, 郭如意, 柯邵鹏, 等. 慢性乙型肝炎及其肝硬化患者HBsAg与HBV?DNA定量变化及其相关性[J]. 南方医科大学学报, 2015, 35(5): 682-686.

[15] 张汉奎, 王伟佳, 黄燕华, 等. HBcAb阳性伴HBsAb阴性的人群HBsAg合适临界值的研究[J]. 海南医学院学报, 2014, 20(9): 1199-1201.

2017-01-05

广东省卫生厅资助项目(20150134)

R 512.6

A

1672-2353(2017)07-179-02

10.7619/jcmp.201707061