乡村墓园规划建设初探

2017-04-26耿秀婷偶春陈雨婷马凯

耿秀婷+偶春+陈雨婷+马凯

摘 要:当前我国正处于大力建设“美丽乡村”和“新型农村社区”的重要时期,但散乱差的坟地在广大农村地区随处可见,无法满足乡村对基础服务设施和生态环境的要求,因此建设乡村墓园势在必行。该文在分析乡村墓地现状的基础上,指出了其存在的问题,探讨了如何从用地性质、交通可达性、风水文化上进行科学选址,利用生态化、公园化、人文化等设计理念,统一规划,建设集传统殡葬、园林景观、人文纪念功能于一体的现代生态乡村墓园,并就殡葬改革的推行提出了一些建议,以期为今后乡村墓园建设提供一些参考。

关键词:美好乡村;农村社区;公墓;规划建设;殡葬改革

中图分类号 TU986 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)07-0003-04

Abstract:At present,China is in an important period of vigorously building“beautiful villages”and “new rural communities”. However,poorly scattered cemeteries can be seen everywhere in the vast rural areas and cannot meet the basic service facilities and ecological environment requirements. Thus the construction of rural cemetery is imperative. Based on the analysis of the status quo of the rural cemetery,this paper points out the existing problems and discusses how to select the site scientifically from the nature of the land,the accessibility of the traffic,Fengshui culture(the geomantic omen),the use of the ecological,park,as well as unified planning and the construction of traditional funeral,landscape,humanities memorial function in one of the modern ecological village cemetery. This paper also puts forward some suggestions on the implementation of funeral reform,with a view to provide some reference for the future construction of the village cemetery.

Key words:Beautiful village;Rural community;Cemetery;Construction;Funeral reform

近些年,从中央到地方对于农村问题高度关注,出台了一系列方针政策。十六届五中全会提出扎实推进社会主义新农村建设,要求建设乡风文明、村容整洁的新农村。2013年,中央一号文件提出要建设“美丽乡村”,加强农村地区生态建设、环境保护和综合整治工作,加快美丽中国的建设步伐。殡葬用地作为乡村建设的重要组成部分,对于美丽乡村的建设有着十分重要的意义。但是,目前广大农村地区普遍存在着坟地零星分布、杂乱无章、随意挤占耕地林地等一系列问题,严重影响了“社会主义新农村”和“美丽乡村”的建设步伐,同时也无法满足人们对自己身后安息之地更高层次的期求。加上近年来,各地政府大力推进“新型农村社区”建设,很多地区的若干行政村被合并在一起,进行了统一规划建设,导致村民远离了自己的宅基地,搬进了农村社区,而其先人坟冢并没有随之迁移,造成清明春节祭祖路途遥远,十分不便。虽然一些地区为了解决村民上坟难的问题建立了公墓,但是采用的是傳统的大面积硬化、单一墓葬方式,青山白化现象严重,严重破坏了当地的生态环境。加上老龄化背景下农村死亡人口逐年上升,给原本“人多地少”的农村又再次增加了土地使用负担,给粮食安全和人居生存空间带来挑战。因此,为了建设美丽乡村、节约耕地、守住生存空间、便于农村社区集中管理,在乡村地区建设墓园势在必行。目前,关于公墓的研究从选址、立意,到实践案例有很多,但绝大多数集中在城市,有关乡村公墓的研究很少[1-4]。

1 乡村地区殡葬现状

1.1 乡村墓地现状—坟冢分散无序,公墓硬化突出 目前,我国东部广大农村地区,先人去世后,一般都会选择棺葬,自由选址,葬于自家土地;北方平原地区基本安葬在自家的田地里,边上植树;南方山地丘陵区则会选择安葬在自家山林地中。“村村有坟冢”在中国农村是普遍现象。这些分散无序的坟冢,在城市化快速发展、耕地面积日益紧张的今天,已成为浪费土地的始作俑者,必须进行及时合理的整治。一些地方政府,为了加强土地资源的合理运用,在农村地区建立了公墓,将各村民组零星分布的坟冢通过迁坟,进行集中安置,一定程度上缓解了散乱差的问题,但是因公墓建设大面积耕地林地被开垦,土地裸露或者硬化,青山白化、黄化现象突出,生态环境受到了严重破坏,已经超出了环境承载力。

1.2 当前殡葬观念—土葬厚葬居于主导,生态殡葬滞后 尽管因地理环境、生产方式的不同,我国各民族形成了各自独特的殡葬方法,如火葬、天葬、海葬、水葬、悬棺葬、野葬、瓮棺葬、洞葬、衣冠葬、二次葬等等[5]。但是因汉族人口众多,其所推崇的土葬仍是我国主导的殡葬方式。汉字“葬”,也很好的诠释了这一习俗:人死后,将其置于土中,下面填埋树枝,上面撒上泥土,再种上植物。2008年,我国死亡人数935万人,土葬超过50%,占用耕地10几万亩[6]。此外,一些农村地区对死者停放时间的长短、下葬的方位、祖坟的大小、墓碑的高低都十分讲究,认为其是关系到后代子孙兴旺的大事。一些大户人家长辈去世后,大操大办,阴宅甚至建的比阳宅还要豪华。即使有一些思想先进的农民想要采取厚养薄葬的生态殡葬方式,在这样的舆论环境中也很难践行。在安徽的安庆部分偏远农村地区,存在着一种独特的殡葬方式,即厝柩,棺木在地上停放3a后方能入土下葬。这些陈旧的思想观念成为我国建设资源节约型、环境友好型社会的绊脚石。

1.3 现行悼念方式—有声悼念为主,无声方式受众度低 农民在上坟祭奠时,认为只有通过焚烧大量的纸钱、纸车、纸房子、燃放鞭炮等方式才足以表达他们的思念和孝道,数量越多,意味着越尊敬逝者。每逢清明、七月七、春节,坟地鞭炮声此起彼伏,草纸味四处弥漫,导致空气质量大大下降,甚至引发火灾,对当地的森林植被造成大面积的毁坏。当前鲜花、墓志铭等在城市盛行的无声无污染生态纪念方式在习俗浓厚的农村地区受众范围很小。

2 乡村公墓规划建设要点

2.1 选址依据

2.1.1 用地性质 为了保障国家粮食安全,中央提出保持我国耕地总量“18亿亩”不能减少的刚性约束,任何人、任何地方不得以任何理由突破限制。因此乡村公墓在选址时,应当充分利用荒山荒坡荒滩瘠地,最大程度的节约生产用地。南方山地丘陵地区应尽可能的不占耕地而选择荒山荒坡作为墓园的基址。在无山林地的北方平原地区应尽可能的选择荒地荒滩,坚持少占良田,珍惜每一寸耕地资源。

2.1.2 交通通达性 城市公墓多建设在城市内部或者城郊结合部,基础设施完善,交通通达性良好。乡村公墓不同,大多地理位置相对偏僻,交通成为其主要制约因素。但是作为祭奠性场所,逢年过节人流量和车流量必定会出现一个峰值,因此其建设必须保证交通可达通畅。在新农村建设的浪潮下,绝大部分农村地区都践行了“村村通”工程,因此乡村墓园选址时尽可能选择此类村庄,后期道路建设只要在原有“村村通”道路基础上实行拓宽和加长工程,可节约建设成本,缩短建设周期。另外,在一些经济发达的已经实行新型农村社区的乡村地区,可建设大型集中型公墓,公墓选址时应考虑与社区的距离,将公墓尽可能建在中心行政村附近,位于社区服务半径之内,保证各行政村村民都能比较便捷的到达墓地。

2.1.3 因地制宜结合风水文化 乡村墓园进行选址时,应该因地制宜,充分利用现有的地形、水源、植物资源,做到物尽其用,节约建设成本,缩短建设周期。还应适当考虑风水学,满足几千年来农村地区人们的趋吉避凶的文化心理。从传统风水学的角度来说,龙吟福地应当是“前有水为照,后有山为靠,左右有山为抱”、“藏风,聚气,得水”之地[7]。这其中实际上包含了现代地理学和生态学的某些知识:墓园有山,排水容易;周边有水,可起到防护隔离作用;山水结合,树木葱郁,生态效益良好。

2.2 地形处理及道路设计

2.2.1 地形设计 平原地区因地形平坦,墓园建设时应注意做好排水处理,分区域进行地形抬高,边缘采用明沟排水,区域内部可结合墓道设置地下排水官网系统。山地丘陵地区,根据土壤安息角原理,山体坡度宜控制在30°以内,不能超过50°,防止山体滑坡。墓区可沿着等高线进行设计,由上至下,呈“梯田式”布局,减少土方工程量,节约投资。

2.2.2 道路设计 为了营造墓园整体景观,平原地区的墓园中道路一般采用规则式布局方式。山地丘陵地区,道路可沿着等高线进行设计,呈自由式环形布局,减少土方工程量,最大限度的保护原始地貌和生态环境。陵园道路一般分为三级,一级道路即主干道,是全园的骨架,成循环体系,净宽6~8m,能满足车辆双向行驶的需要;二级道路为次要道路,宽度为5m左右,结合无障碍坡道、消防车道进行设计;三级道路为各墓区和园林绿地中游步道,设计宽度为1.5~2m。

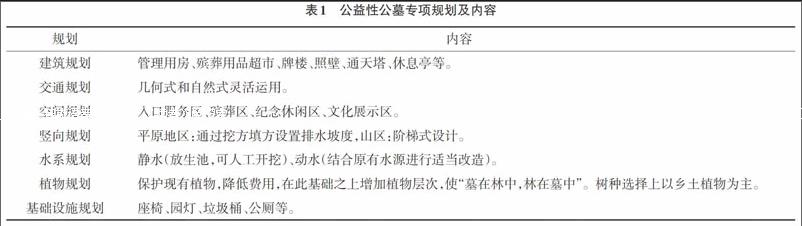

2.3 统一规划,合理利用土地资源 在墓园设计之初,应进行统一规划,做好总体规划(规划目标、规划结构、规划分期)和专项规划(建筑规划、交通规划、空间规划、竖向规划、水系规划、植物规划、基础设施规划),按照“长远规划,分期建设”的模式运作,合理利用每一寸土地,让整个墓园看起来整齐划一,肃穆可敬。

根据性质划分,墓园可分为2大类,公益性公墓和经营性公墓。目前,市、县级公墓多为经营性公墓,乡镇和乡村地区公墓绝大多数为公益性公墓,由当地政府通过财政拨款的方式进行建设,不以盈利为目的,其在投入使用时,无法采用“以园养园”的经营模式。因此乡村公墓建设时,不能一味照搬照抄那些耗费大量物力财力建成的城市经营性公墓,设施建设应量力而行,有所取舍,殡葬建筑设施规划应当从简,把更多的精力放在植物生态规划和基础设施规划上。

2.4 改革土葬,建设生态殡葬设施 为了破除迷信、节约丧葬成本、增加更多耕地、防止瘟疫,殡葬管理条例(2012年修正本)总则第二条:“积极地、有步骤地实行火葬,改革土葬,节约殡葬用地,革除丧葬陋俗,提倡文明节俭办丧事”,这为殡葬改革提供了政策支持。加上随着科学技术的发展,人们对待死亡更加理性化,殡葬方式也由传统土葬逐渐向生态殡葬形式转变,城市中越来越多的人开始慢慢接受草坪葬、树葬、花葬,也有少部分人选择骨灰墙、骨灰塔等形式,有学者做过关于城市地区最欣赏的殡葬方式调查,结果显示:57%的人选择了墓葬(大多数为老年人),43%选择了非墓葬(大多数为年轻人),说明生态殡葬方式是我国殡葬事业发展的必然趋势,前景看好[8]。尽管现阶段生态墓园在农村地区的推广仍然存在较大的阻力,但是在建設乡村公墓时,我们应该大胆做一些尝试,引入树葬、花坛葬、草坪葬、壁葬、塔葬等节地新方式,为推行新的殡葬改革提供基础设施保障。

2.5 运用公园化、生态化、人文化理念进行规划

2.5.1 墓园公园化 墓园除了为前来祭奠的人们提供庄严肃穆的气氛之外,还应该拥有一定的景观,为人们提供短暂的休憩地,同时引导人们思考生命的意义和真谛。要想达到这样的目标,墓园公园化势在必行。通过草坪、花卉、树木、亭台、小径、流水等园林造景要素,为冷冰冰的墓园增添绿色和生机,以公园的要求来建设墓园。目前“墓园公园化”在国内外已经有成功的例子,如美国洛杉矶玫瑰墓园,道路两侧高大的树木下种植了大片的玫瑰花海,已成为当地一道靓丽的风景线,人们会到墓地露营、游览、甚至结婚。又如上海福寿园,因其高质量的景观,已成为“上海一日游”景点之一。早在1999年,民政部门就针对公墓建设提出了“保护地球生态,共建绿色陵园”的口号,这为我们建设乡村墓园指明了方向。虽然乡村公墓因建设资金有限,并不能严格按照公园化标准来建设,但是可以结合周边水景、地质地貌、乡土植物进行设计,加入一些休息型设施,做到有景可观、有地可憩。

2.5.2 墓园生态化 在设计之初,除了科学选址,规划墓碑、园路,还应该在墓园内留有适量空间用作绿化,增加绿地面积,提升景观绿化层次,提高生态效益。

(1)平面构图上,采用“块+廊”的网络生态绿化模式,将自然与人工景观融合。墓区:以常绿树种沿着墓道进行规则式种植为主,营造祭奠氛围;休闲区以自然式(孤植、群植、丛植)配置为主,充满生活气息,给生者以抚慰。

(2)树种规划上:以乡土植物为主,外来植物为辅,北方地区多用杨、柳、榆、槐、椿,南方多为马尾松、构树、泡桐、水杉、杉木、竹子、柳树等;用材林与经济林相结合,公墓绿化可以采用当地退耕还林树种,如水杉、杨树、杉木、榉树,也可种植一些苗圃果树等经济植物,绿化的同时可增加农民的收入,如毛竹、茶叶、桂花、紫薇、山核桃、板栗、石榴;考虑防火树种的运用,形成防火隔离带,防患于未然。如木荷、海桐、杨梅、石楠、油茶等;选用色彩变化丰富的植物,展现丰富的季相景观,如红枫、枫香、紫叶李、黄连木、银杏、乌桕、无患子、马褂木等;选择各类鸟嗜、蜜源植物,营造鸟语花香的场景,如槐树、桂花、火棘、枸骨、海桐;打破传统的松柏类植物的垄断地位,可选精神内涵丰富的植物,营造追思空间和场所,如松、竹、梅(岁寒三友,四季常青,虚心直节,梅开五福),玉兰、海棠、迎春、牡丹、桂花(玉棠春富贵);桑树、梓树(家乡),荷花、睡莲(圣洁之花);对区域内国家重点保护野生植物,如南方红豆杉、香榧、连香树、香果树等尽量不砍伐,挂牌保护,尤其是在安徽大别山区和皖南山区,生物多样性保护尤为重要。

2.5.3 墓园人文化 中国传统文化中的佛教文化、慈孝文化、图腾文化、生命文化都可以为我们营造当代公众陵园的意象提供传统的文化主题[9]。乡村墓园建设时,可以从中吸取不少素材,同时结合当地历史文化、名人故事,通过设置一些名人墓、文化景墙、雕塑、宣传牌等作为载体,对这些文化进行传承,让后人更深层次的理解中国传统殡葬文化、孝道文化以及生命文化。

3 结语

乡村墓园是“美好乡村”和“新型农村社区”建设背景下的必然产物,其建设可以有效改善传统墓地分散无序的状态,提升乡村整体风貌,有利于农村社区实现集团化管理。其选址应考虑用地性质、交通可达性、风水学,科学选址;应统一规划,分期建设;将公园、生态、人文等理念融入其中,走生态殡葬之路。但是当前,我国的公墓建设研究集中在大城市和县区,乡村公墓处于起步阶段,相关的理论和实践较少。另外,农村地区人们对于几千年来所推崇的土葬方式已经根深蒂固。如何真正从思想上转变其思想观念,接受新式殡葬,大刀阔斧的推进殡葬改革,除去规划层面,政府部门还应该大力引导推进殡葬改革,在实施过程中,应加强领导,严抓共管;加强宣传,转变公众意识;循序渐进,防止一刀切;拓宽资金渠道,最终加快乡村公墓建设。

参考文献

[1]赵群,李桂文.城市公墓的可持续发展[J].华中建筑,2008(2).

[2]陈宇鹏.现代园林公墓建设和运营模式初步探讨[D].北京:北京交通大学,2008.

[3]陈健.西安市现代公墓景观艺术设计研究[D].西安:西安建筑科技大学,2014.

[4]安力加.現代城市公墓设计升级与优化策略研究[D].重庆:重庆大学,2014.

[5]张晟,邓禧.中国殡葬文化及现代墓园景观规划设计初探[J].华中建筑,2007(6).

[6]张宇峰.新农村建设背景下农村发展生态公墓的可行性探析[J].长沙民政职业技术学院学报,2015(3).

[7]魏蓉.风水观对中国现代丧葬文化的影响[D].太原:山西大学,2012.

[8]李欣然,黄成林.生态墓园殡葬方式的大众心理研究[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2011,20(1).

[9]唐孔.现代墓园景观规划设计研究[D].西安:西安建筑科技大学,2011. (责编:徐焕斗)