中国城镇化、配套产业发展与农村居民消费拉动

2017-04-26姚星杜艳周茂

姚星 杜艳 周茂

摘要农村居民消费不足是现阶段我国经济失衡的一大表现,加快我国城镇化建设的重要目标之一在于促进农村居民消费,于此同时,城镇化建设对农村居民消费的影响,还受制于配套产业发展水平的高低。本文首先探索性地构建城镇化影响农村居民消费的理论解释。在此基礎上,采用2000—2012年我国30个省(市、区)的数据,运用双向固定效应模型,实证检验了城镇化水平、产业发展与农村居民消费之间的关系,其中重点从地区工业发展水平和服务业发展水平两个方面探讨配套产业发展的调节效应。此外,在估计过程中考虑到研究对象的区域异质性,对于东、中、西部分样本还进行了分组对比考察。本文研究结果表明:①城镇化能够显著促进农村居民的消费,工业发展水平具有明显的正向调节作用,但服务业发展水平的调节作用并不显著;②东部地区相比中、西部地区,由于配套优势,城镇化的推进更能有效地促进农村消费的提升;③东部地区工业发展水平的正向调节效应显著存在于工业化水平由最低端向中端攀升的过程中,而在西部地区,由于工业发展低效益伴随的农村劳动力外流以及对当地耕地的低效利用,工业发展反而削弱了城镇化的正向调节作用。因此,为了更好地通过促进农村消费实现扩大内需,本文研究的政策建议包括:在当前我国城镇化建设进程中,要特别注重对配套产业特别是工业的培育,防范产业空心化风险,稳定就业。东部工业发展的重点应是扶持工业最不发达区域,缩小区域之间工业发展差距,西部工业发展的重点则在于提高工业发展的效益,引导农民工回流,调整经济发展结构和模式。

关键词城镇化;配套产业发展;农村居民消费;调节效应

中图分类号F126.1文献标识码A文章编号1002-2104(2017)04-0041-08doi:10.12062/cpre.20170325

改革开放30多年来,中国经济持续快速增长,但其高速增长的背后隐藏着一系列的失衡现象,其中消费不足是其重要的一环,尤其是农村居民消费不足更为明显,其中,2012年城镇居民人均消费为16 674 元,农村居民人均消费为5 908元,农村居民消费仅为城镇的30%左右(中国统计年鉴)。后危机时代,扩大内需是我国经济增长方式调整的长期战略方针,农村居民消费不足,扩大内需的根源在农村。与此同时,在加强三农建设的基础上,政府的经济工作重点也逐步向城镇化建设转变,以此实现开拓农村消费市场,提高迁入城镇农民的生活水平的目的。那么城镇化的发展对农村居民的消费到底有怎么的影响呢?此外,自改革开放以来,我国城镇化发展与劳动力转移呈现出“候鸟式迁移”的特点,这种模式下,如果只是简单的人口空间转移,不注重经济结构变迁与经济空间转移的耦合,就不能使农村居民真正从这场改革中受益。这种耦合在现实中主要体现为城镇化进程中的配套产业发展是否适宜。那么探讨产业发展在利用城镇化拉动农村居民消费过程中所发挥的作用具有重要的现实意义。鉴于此,本文将从以下三个方面进行关注:首先,探索性地构建城镇化和农村居民消费关系的理论解释;其次,充分考虑到城镇化的空间转移与产业的结构变迁之间的耦合,以产业发展的调节效应为研究视角,重新探讨城镇化、产业发展和农村居民消费三者之间的关系;最后,在估计过程中对于东、中、西部分样本的分组对比考察,可以充分考虑到研究对象的区域异质性以及政策的针对性。

1文献综述

在我国城镇化进程不断加快推进的背景下,究竟城镇化的实施与农村居民的消费有怎样的关系呢?既有文献基于不同视角,对此问题进行了研究,一部分学者比较一致地认为城镇化的发展有利于促进农村居民的消费。胡日东和苏梽芳[1]基于1978—2004年的数据,构建VAR模型探讨了城镇化发展水平与城镇居民、农村居民两类人群消费之间的动态关系,研究发现从累计效应来看,城镇化更能促进农村居民的消费;吕景春和胡钧浪[2]认为扩大农村居民的消费尤其是生活性消费可以从消除制度方面的阻碍因素着手,借助城镇化手段实现;蒋南平等[3]基于2008年234个地级城市层面的数据探讨了城镇化发展水平对城镇居民和农村居民两类人群消费的差异性影响,结论认为无论是对于城镇居民还是农村居民,城镇化发展都能促进消费,但对比来看,对前者的促进效应更大;姜凌和高文玲[4]在回归方程中加入了消费习惯的影响后,应用广义距方法研究了我国城镇化发展对农村居民消费的影响,结论认为城镇化能显著提高农村居民的消费水平。

然而,还有一部分学者认为由于某些制约条件的存在,导致城镇化对农村居民消费的作用并不明确。吴敬琏[5]指出大力发展中小企业,逐步建立城乡衔接的社会福利保障制度是实现农村剩余劳动力转移和发挥城镇化效应的必备前提;来自2010年度国务院发展研究中心关于城镇化发展的相关研究[6]认为,进城农民缺乏对城市的归属感,从而造成这部分转移的农民实际上在城市除基本生活之外的消费倾向非常低;邓玲和张鸥[7]运用动态模型分析了四川的工业化与城镇化的互动效应,得出了四川工业化与城镇化互动对经济增长的推动效应强;薛贺香[8]重点考察农业生产性服务业、城镇化与农村居民消费之间的互动,结论认为农业生产性服务业的发展有助于扩大农村居民的消费及推进城镇化建设,但对于城镇化建设具有短暂的时滞性;夏锋[9]认为为了释放城镇化的最大潜力,关键在于推进人口城镇化的转型与改革。

3实证模型、变量和数据

3.1实证模型

为此,根据(9)式的理论模型,我们将实证模型设定为双向固定效应模型,如下:

Cit=α+βY′it+γUit+∑2[]j=1θjDjitUit+∑4[]j=3θjDjitUit+∑4[]j=1θjDjit+

瘙 窞 i+

瘙 窞 t+εit (10)

在估计式(10)中,Cit和Y′it分别表示i地区t年农村居民的消费水平和收入水平,Uit表示i地区t年的城镇化发展水平,地区工业化发展水平和服务业发展水平分别用虚拟变量D1、D2以及D3、D4表示。

瘙 窞 i代表地区固定效应,控制省级层面不随时间变化的因素对农村居民消费的影响,

瘙 窞 t代表时间固定效应,剔除时间趋势的影响,α为常数项,εit表示误差项。本文对整体样本进行回归后,为了分析区域差异对产业发展调节效应的异质性影响,将进一步采用分组回归的方法。

3.2变量

农村居民消费指标(Cit)。选取各地区农村居民家庭人均消费支出衡量农村居民消费水平,以2000年为基期对数据进行平减处理。

农村居民收入指标(Y′it)。选取各地区农村居民家庭人均纯收入衡量农村居民收入水平,以2000年为基期对数据进行平减处理。需要说明的是,按照理论模型,农村居民收入本应该用其中的经营性收入和财产收入两项加总,由于数据所限,这里用总收入近似替代。

城镇化指标(Uit)。目前,对于城镇化率的衡量主要有:人口比重指标法、调整系数法、现代化城镇指标法、城镇利用土地指标法和农村程序化指标法。由于上述很多测算方法在实际操作中存在概念和范围界定等方面的困难,实际应用中最常用的是人口比重指标法。考虑到我国现有户籍制度的特点,本文主要根据人口比重指标法,采用城镇常住人口在全地区总人口中的所占比重来表征城镇化的发展水平。

工业化发展水平的划分(D1、D2)。选取各地区工业产值占地区总产值的比重来衡量工业化发展水平,再将30个省按照各自的工业化发展水平逐年排序,平均划分为高、中、低三个区,给区内的各个省赋予相应的工业化发展水平虚拟变量。具体表示为:高(0,0),中(0,1),低(1,0)。那么从实证模型可知,参数γ、γ+θ2、γ+θ1分别表示在高、中、低三个等级的工业化发展水平下城镇化对农村居民消费的影响,它们之间的差值很好地反映了工业化发展水平对于城镇化影响消费的调节效应。

服务业发展水平的划分(D3、D4)。选取各地区第三产业产值占地区总产值的比重来衡量服务业发展水平,关于服务业发展水平的划分方法同上,虚拟变量的具体含义为:高(0,0),中(0,1),低(1,0),参数的解释同上。

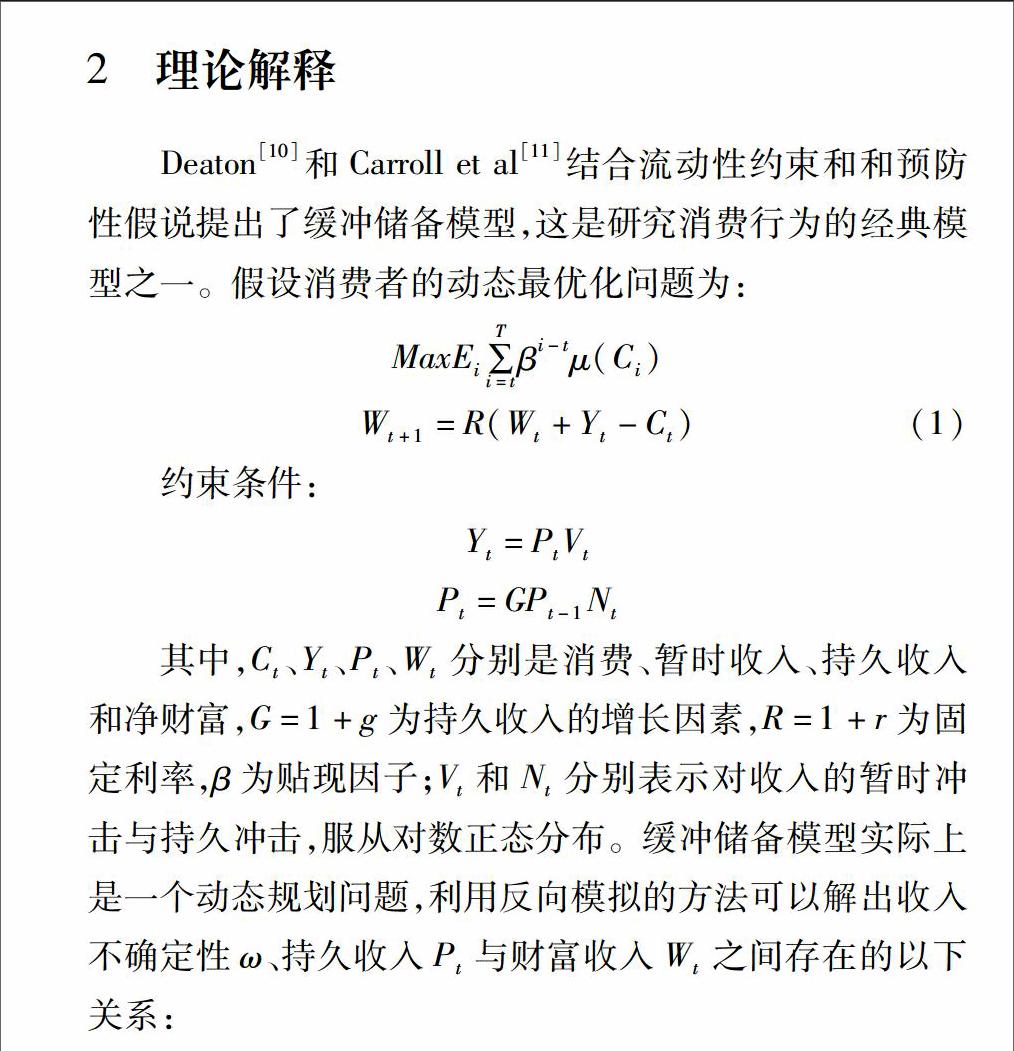

在参数估计过程中,考虑到以上变量可能存在的非线性关系,对于所有的解释变量和被解释变量均采用自然对数形式。所有变量的描述性统计如表1。

3.3数据

本文选取2000—2012年我国东、中、西部30个省(市、区)的数据,其中东部包括:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南;中部包括:山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部包括:四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。各变量的数据均来源于《中国统计年鉴(2001—2013)》、《新中国60年统计资料汇编》和各省(市、区)2000—2012年的地方统计年鉴。

3.4面板数据的单位根及协整检验

3.4.1单位根检验

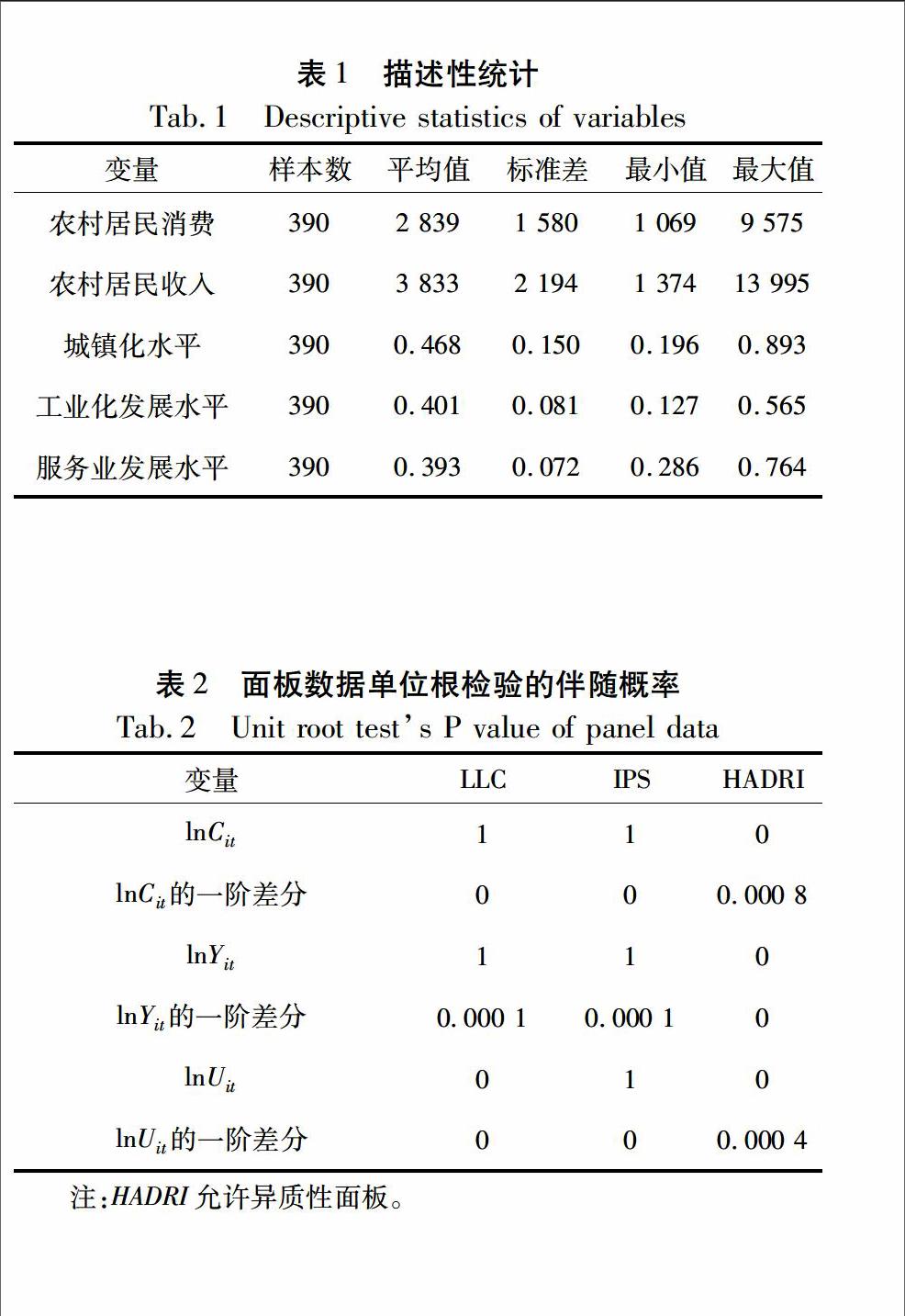

通常来说,消费、收入等宏观数据多数不是平稳的,如果直接用来回归,很容易造成伪回归问题。因此在做回归分析之前,我们有必要先进行单位根检验。我们采用LLC、IPS、HADRI三种方法进行综合判定。

3.4.2协整检验

进行单位根检验后,由于本文重点要通过回归考察原序列变量之间的关系,因此需要判定各变量间是否存在协整关系,即需要进行面板数据的协整检验。在本文中,我们使用Kao检验和Pedroni检验两种方法进行判定。

如表3所示,面板数据的Pedroni检验所包含的七组统计指标中,有四组的伴随概率都小于5%,基本可以说明变量之间存在协整关系;Kao检验结果表明,ADF统计量非常显著,也可以说明各变量间是存在协整关系的。综上,通过对面板数据的单位根和协整检验说明,可以对模型进行回归分析。

4实证结果及分析

4.1全样本回归

对(10)式进行全样本回归,回归结果见表4:

综合表4中的4列回归结果,lnYit的系数为0.9左右,在1%的水平上显著,表示农村居民收入變动1%,消费将同方向变动0.9%。收入与消费基本存在同比例变化关系,这充分表明农村消费很大程度受制于收入水平,农村居民收入的提高能有效推动农村居民的消费。这也符合王宏伟[13]、方松海等[14]的研究结论:进一步增强农村居民消费能力的根本着力点在于大幅度地提升农民的收入水平。

如表4中的第1列结果所示,lnUit的系数显著为正,第2列到第4列回归在考虑到地区产业发展和城镇化交互作用后,可计算总效应也为正,表明城镇化水平与农村居民消费呈明显的正相关关系。这很好地证明了近十年来国家对于城镇化进程的大力推进大大刺激了农村居民的消费,这符合国家实施城镇化政策的一大初衷,也与姜Di的系数表示产业发展对于农村居民消费的直接影响。可见虚拟变量D1系数的绝对值显著大于D2系数的绝对值。前文对表征工业化发展水平的虚拟变量D1和D2定义为:高(0,0),中(0,1),低(1,0),这表明随着地区工业化发展水平的提升,当地的农村居民消费有增加的趋势,且当某地区工业化水平由低端向中端爬升时,对消费的带动作用最强。这种结果可能的解释为:某地区工业化水平的提升一方面能增加农村居民的收入,从而引致消费的增加;另一方面工业化水平的提升能有效弥补农村消费品种类供应的不足,从而促进消费。

表征服务业发展水平的虚拟变量D3、D4的系数都不显著。这表明目前中国某地区服务业的发展与农村居民消费没有明显的相关关系。这种结果与一些学者的观点并不一致,可能的解释为:乡村生活方式主要以自我消费为主,以饭馆、酒店、家政等为主的服务业消费市场在农村的规模容量非常有限,并且目前我国农民的收入水平还普遍较低,因而当地服务业的发展很难有效刺激消费的增长。

本文重点关注地区产业发展在城镇化促进农村居民消费中起到的调节作用,即交互项的估计系数:

D1×lnUit和D2×lnUit的系数综合表征工业化发展水平对城镇化带动农村消费的调节效应。以第(4)列结果为例,两者的系数都显著为负,分别为-0.213和-0.086,根据前文对虚拟变量系数含义的阐述,这代表的具体含义为:处于高工业化水平的地区,城镇化率对于农村居民消费的边际贡献为0.333(即0.333-0.213×0-0.086×0),处于中等工业化水平的地区,城镇化率对于农村居民消费的边际贡献为0.247(即0.333-0.213×0-0.086×1),处于低工业化水平的地区,城镇化率对于农村居民消费的边际贡献仅为0.12(即0.333-0.213×1-0.086×0)。这种城镇化对于农村居民消费的差异化影响集中体现在所在地区工业化发展水平上,随着某地区工业化水平的提高,城镇化进程的推进越有利于农村居民消费的增长,工业化发展能够起到对于城镇化带动消费的正向调节的作用。对于工业化发展的正向调节效应,可能的解释为:我国近十年的平均城镇化率为40%左右,与发达国家相比,还处于劳动力从农业向非农转化的早期阶段,在这一阶段工业是吸纳劳动力就业的主要产业。以轻工业为例,其具有鲜明的劳动密集型特征,相比服务业而言对劳动力的专业技能没有过高的要求,有助于农村地区剩余劳动力转化为非农产业。在城镇化的进程中,工业起到的吸纳就业作用很大程度上提高了原本以“务农”为主的农民的收入,并且由经营性收入向工资收入的收入结构转化也大大减小了转移农村劳动力的收入不确定性,收入的提高从根本上促进了农村居民消费的增长。如果说城镇化是空间结构的变革,工业化是产业结构的变迁,那么工业化对于城镇化带动消费的正向调节作用表现为产业结构与空间结构的良性互动。

D3×lnUit 和D4×lnUit的系数综合表征服务业发展水平对城镇化带动农村消费的调节效应。然而两者的系数都不显著,说明城镇化对农村居民消费的作用几乎不受服务业发展水平的影响,即相比于工业化,服务业发展水平的调节效应并不显著。对于此结果的分析同上,主要因为在城镇化初期,服务业对农村劳动力的吸收作用很弱,在这场“人”的转移过程中,并不能有效提升农村居民的收入,因此几乎不能刺激消费的进一步增长。城镇化拉动农村居民消费的最主要途径是稳定和提升收入预期,根据持久收入假说,对于低收入人群,熨平未来收入不确定性比提升收入更为重要。因此,发挥城镇化拉动农村居民消费作用的关键在于要有能够提供稳定就业岗位的配套产业作支撑,在这方面,现阶段工业吸纳劳动力就业的持续期要远长于服务业。

4.2分区域样本分组回归

在全样本回归中,已经证明了城镇化对于农村居民消费的促进作用以及工业化发展在其中发挥的正向调节作用,我国地域广大,地区差距比较大,为了进一步分析各省份所处地区差异对上述结果的影响,我们将把全样本分为东、中、西部三个区域进行分组回归比较,结果见表5。

东、中、西部三个地区lnYit的系数及显著性都与全样本结果一致,农村居民收入的增长都能显著地促进消费。

比较三个地区lnUit的系数发现,系数的显著性存在明显差异。东部地区相比中、西部地区,城镇化的推进更能有效地促进农村消费的提升。这种结果可能的解释是:从中国区域实践看,中、西部的城镇化无论是起步时间还是发展水平都明显滞后于东部地区,并且在城镇化的实施进程中,由于先天优势,东部在资金、产业、教育、社会保障等配套措施方面也都优于中、西部,因此中、西部目前的城镇化水平还不足以在提升农村居民收入、消费水平及构建真正意义上的“市民化”过程中发挥太大的作用。目前中西部城镇化进程中存在的问题主要还体现为城镇布局不合理,基本呈现东密西疏的特点,这种区域内部的断层发展很不利于发挥城镇化的功效,这种布局结构在一定程度上还可能会进一步拉大中西部整体与东部的差距。

三个地区的D3、D4、D3×lnUit、D4×lnUit的系数及显著性也与全样本结果一致,一是说明服务业的发展并不能显著地促进农村居民的消费;二是说明在农村居民消费方面,服务业的发展也并不能显著地起到对城镇化的正向调节作用。

分组回归的一大发现在于对工业化发展水平这一变量系数的挖掘。考虑到区域异质性后,差异性的结果主要体现在以下两点:

一是,东部相比于中、西部地区,D1的系數显著为负,D2的系数不显著,表明工业化发展显著地促进东部地区农村居民的消费,但是这种促进作用只存在于工业化水平由低端向中端攀升的过程中,换句话说,在东部区域内部,工业化水平最低的地区相对于工业化已经发展较好的地区,其工业化发展对农村消费的边际贡献更大。这与齐红倩和刘力[15]的发现是一致的:收入分配差距过大是长久以来中国消费市场疲软的重要原因。据中国家庭金融调查报告显示,东部的基尼系数为0.59,比中、西部要高,因此,重点加快东部区域内部最低工业化水平地区的发展,能有效地增加该地区居民尤其是处在城镇化转型期的农民收入,这样有利于缩小东部地区的内部收入差距,进而促进东部地区的整体消费。

二是,与全样本结果差异最大的是,西部地区D1×lnUit和D2×lnUit的系数都显著为正。这表明在西部现阶段实施城镇化的进程中,工业化发展在西部地区对城镇化的消费带动作用呈现明显的负向调节效应。基于我国目前区域发展的实际,我们探索性把西部地区城镇化与工业化无法耦合的症结归结于农村劳动力向东部沿海地区的大量外流。在城镇化的进程中,政府大力推进配套工业的初衷是为了更好地吸纳这部分“市民”,但是由于西部地区的工业较东部来讲起步较晚,又由于先天的交通和基础设施的劣势,造成了工业化无法实现聚集和规模化效应,效益不佳造成了西部地区工资水平普遍较低,结果导致农民工的大量外流,因此当地工业的零星发展对这部分“农转非”居民来讲,并不能起到有效增长收入和刺激当地消费的作用。相反,在城镇化和工业化的“同步”发展过程中,由于大量废弃的规划工业园区对原先耕地的占用,很大程度上还导致了农民这部分靠务农的经营性收入的流失,这可能还会进一步降低农民的消费。西部的例子很好地说明了在城镇化的进程中,低质量的配套产业发展不仅不会起到有效吸收“农转非”居民就业促进消费的作用,还会由于挤占土地等有限自然资源反倒降低农民的务农收入,削弱农村居民的消费能力。

5结论及政策建议

农村消费市场的空间十分广阔,蕴藏着极大的市场开拓潜力,对于农村消费市场的激活是我国扩大内需的重要着力点。在我国城镇化进程不断加快推进的背景下,究竟城镇化的实施与农村居民的消费有怎样的关系呢?经济发展是经济空间转移和经济结构变迁不断耦合的结果,那么在农村劳动力向城市的转移过程中,产业结构变迁到底又发挥着怎样的调节作用呢?本文通过构建理论模型与实证分析试图回答这些问题,得到以下主要结论:

第一,从全样本来看,城镇化能够显著提升农村居民的消费水平;分样本来看,东部地区相比中、西部地区,由于配套优势,城镇化的推进更能有效地促进农村消费的提升。

第二,从全样本来看,工业发展在城镇化带动农村居民消费中起到了非常显著的正向调节作用,而服务业发展的调节效应并不显著;分样本来看,东部地区工业发展对于农村居民消费的促进作用只显著存在于工业化水平由最低端向中端攀升的过程中,而在西部地区,由于农村劳动力的大量外流,工业化发展反而削弱了城镇化的正向调节作用。

从我国城镇化发展的现状出发,结合研究结论,可以提出以下政策建议以完善我国城镇化建设:

第一,农村居民消费水平的提高仍然很大程度上取决于收入水平,在城镇化进程中,只要政府设法给“农转非”居民提供创收途径,并不断改革完善社会保障制度,就能利用城镇化进程的推进促进农村居民消费,很大程度上有利于解决我国内需不足的问题。

第二,自改革开放以来,我国城镇化发展与劳动力转移呈现出“候鸟式迁移”的特点[4],这种模式下,只是简单的人口空间转移,不注重经济结构变迁与经济空间转移的耦合,就不能使农村居民真正从这场改革中受益。政府在推进城镇化的进程中,要注重配套产业的发展,在城镇化初期,尤其要注重对具有规模效应的工业产业的培育,达到有效地吸收农村劳动力,通过保障他们的就业使他们的收入稳固提高,才能更好地发挥城镇化在促进消费方面的重要作用。

第三,考虑城镇化与工业化互动在促进农村居民消费方面的作用,东、中、西部地区要差异化对待。对于东部地区而言,基于收入差距不斷扩大的现状,在城镇化的进程中,要重点加快东部区域内部最低工业化水平地区的发展,通过给当地农民创收,缩小内部收入差距,进而促进东部地区的整体消费;对于西部地区而言,在城镇化的进程中,劳动力大量外流是工业发展产生负向调节效应的症结所在,因此,如何吸引农村劳动力的回流是政府的当务之急。对此,西部地区还是要坚持以发展的观念解决问题,一方面要保持经济增速,另一方面要调整经济发展结构和模式,要切实发展实体工业经济,减少对固定资产投资和房地产开发的依赖,防范产业空心化,提高工资的整体水平,使回流的农村劳动力的收入有实实在在的提高,才能在城镇化进程中更好地发挥工业发展对当地消费的促进作用。

(编辑:刘呈庆)

参考文献(References)

[1]胡日东, 苏梽芳.中国城镇化发展与居民消费增长关系的动态分析——基于VAR模型的实证研究[J].上海经济研究,2007(5):58-65.[HU Ridong, SU Zhifang. The dynamic analysis between Chinas urbanization and resident consumption: empirical research based on VAR model[J]. Shanghai economic review, 2007(5): 58-65.]

[2]吕景春,胡钧浪.城镇化与扩大内需的作用机理—兼谈我国农村城镇化的基本路径[J].中国流通经济,2011(8):73-78.[LV Jingchun, HU Junlang. The function mechanism of urbanization and expanding the domestic demand[J]. China business and market, 2011(8):73-78.]

[3]蒋南平,王向南,朱琛.中国城镇化与城乡居民消费的启动——基于地级城市分城乡的数据[J].当代经济研究,2011(3):62-67.[JIANG Nanping, WANG Xiangnan, ZHU Chen. Chinas urbanization and start of urban and rural consumption: study based on the data of prefecture level city including urban and rural[J]. Contemporary economic research, 2011(3):62-67.]

[4]姜凌,高文玲.城镇化与农村居民消费——基于我国31个省(区)动态面板数据模型的实证研究[J].投资研究,2013(1):141-149.[JIANG Ling, GAO Wenling. Urbanization and rural consumption: study based on a dynamic panel data model of 31 provinces[J]. Review of investment studies, 2013(1):141-149.]

[5]吴敬琏.农村剩余劳动力转移与“三农”问题[J].宏观经济研究,2002(6):6-9.[WU Jinglian. Rural surplus labor transfer and three agriculturerelated issues[J]. Macroeconomics, 2002(6):6-9.]

[6]国务院发展研究中心课题组.农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响[J].经济研究,2010 (6): 4-16. [Research Group of Development Research Center of the State Council. The effect of citizenization of rural migrant workers on the domestic demand and economic growth[J]. Economic research journal, 2010 (6):4-16.]

[7]邓玲,张鸥.四川工业化与城镇化互动效应的动态研究——基于VAR模型的实证分析[J].经济问题,2011 (12):115-118.[DENG Ling, ZHANG Ou. The dynamic analysis between Sichuans industrialization and urbanization: empirical research based on VAR model[J]. Economic problems, 2011 (12):115-118.]

[8]薛贺香.城镇化、农业生产性服务业与农村居民消费互动的实证研究[J].广东商学院学报,2013 (6):81-88. [XUE Hexiang. An empirical research on the interactive relationship between urbanization, agriculture producer services and rural resident consumption[J]. Journal of Guangdong University of Business Studies, 2013 (6):81-88.]

[9]夏锋.规模效应、人口素质与新型城镇化的战略考量[J].改革,2013 (3):25-36. [XIA Feng. Scale effect, population quality and the strategic considerations of new urbanization[J]. Reform, 2013 (3):25-36.]

[10]DEATON A. Saving and liquidity constraints[J]. Econometrica, 1991, 59(5): 1221-1248.

[11]CARROLL C D, HALL R E, ZELDES S P. The bufferstock theory of saving: some macroeconomic evidence[J]. Brookings papers on economic activity, 1992(2): 61-156.

[12]RIVAS M G. The effects of trade openness on regional inequality in Mexico[J]. The annals of regional science, 2007, 41(3): 545-561.

[13]王宏偉.中国农村居民消费的基本趋势及制约农民消费行为的基本因素分析[J].管理世界, 2000(4): 163-174. [WANG Hongwei. The analysis about main trend of Chinas rural consumption and main factors of restricting farmer consumption behavior[J]. Management world, 2000(4):163-174.]

[14]方松海, 王为农, 黄汉权. 增加农民收入与扩大农村消费研究[J].管理世界,2011(5):66-80. [FANG Songhai, WANG Weinong, HUANG Hanquan. The research of relationship between increasing farmer income and boosting rural consumption[J]. Management world, 2011(5):66-80.]

[15]齐红倩,刘力.城市化:解决我国有效需求不足的关键[J].管理世界,2000(2):10-14. [QI Hongqian, LIU Li. Urbanization: the key of solving insufficient domestic effective demand[J]. Management world, 2000(2):10-14.]