川北丘区玉米改土培肥高产增效技术研究

2017-04-25税红霞王秀全卢庭启张华蒋晓芳何

税红霞+王秀全+卢庭启+张华+蒋晓芳+何丹+庞启华

摘 要:该文针对川北丘区土壤耕层“浅实少”和质量下降等问题,采用裂区设计研究秸秆还田对川北丘区对玉米产量、病虫害发生及土壤物理特性的影响,为川北丘区玉米改土、高产增效提供理论依据。结果表明:(1)秸秆还田特别是免耕处理能获得较高的产量;采用秸秆还田,穗粗与产量的相关性最大,行粒数、穗粗对产量的直接通径系数为正值,穗粗对产量直接作用最大,秸秆还田处理可能通过增加穗粗来提高产量;(2)采用秸秆还田处理,4个副处理的茎腐病平均發病率、螟虫平均受害率比秸秆不还田处理要高,但纹枯病平均病情指数比秸秆不还田处理低,秸秆还田可能增加了玉米的病虫害发生风险;(3)在0~20cm土层,秸秆还田垄作轮耕的处理紧实度小,孔隙度最大,田间持水量最大,秸秆还田增施有机肥的容重最小。20~40cm土层,秸秆不还田增施有机肥的紧实度最小、孔隙度最大,秸秆不还田免耕处理的田间持水量最大,秸秆还田垄作轮耕处理的容重最小。秸秆还田可能对0~20cm土层的作用较明显,土壤紧实度变小,孔隙度增大,容重降低以及田间持水量增大,而对20~40cm土层的作用不明显。

关键词:秸秆还田;玉米;产量;土壤物理特性

中图分类号 S513 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)02-03-0013-04

川北丘区土壤耕层瘠薄、耕地质量下降等问题,严重影响了玉米的生长发育,最终导致玉米产量不高、抗逆性差。为实现农业的高产、高效、可持续发展,需要首先解决土壤问题。为此,本文通过研究秸秆还田与不还田处理对玉米产量的影响及对土壤的作用,为川北丘区玉米改土、高产增效提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料 供试玉米品种为成单30。

1.2 试验设计 采用裂区设计,共8个处理,主处理:A1(秸秆就地覆盖还田);A2(不还田)。副处理:B1(免耕);B2(垄作轮耕);B3(增施有机肥30 000kg/hm2);B4(播前耕整)(CK)。种植密度48 000株/hm2,行距0.7m,株距29.7cm,小区面积100m2,重复3次。

1.3 田间实施 4月1日浇足底水后直播。底肥用量如下:有机肥600kg/hm2(N∶P∶K=5∶5∶5),硫酸钾150kg/hm2,复合肥225kg/hm2(N∶P∶K=15∶15∶15),采用一次性施肥,混合后深施于沟内,5月5日追施尿素150kg/hm2,作攻苞肥。播种后喷施金玉捷作芽前除草1次;苗期用氯氰菊酯连续治地下害虫2次,后期不防虫不防病,便于病虫害发生发展的调查研究。

1.4 调查项目及方法

1.4.1 农艺性状及产量 (1)产量:小区实收计产,并折算成标准含水量(14%)的产量。(2)产量构成因素:包括穗长、穗粗、秃尖、穗行数、行粒数、千粒重等,按照单穗平均法每小区取20个样穗考种,采用区试标准与方法调查,平均值比较。

1.4.2 病虫害调查 (1)玉米螟:每小区调查5点,每点调查20株,共100株。在玉米大喇叭口期和乳熟期调查2次。(2)茎腐病:每小区调查5点,每点调查20株。乳熟后期调查。(3)纹枯病:每小区调查5点,每点调查20株。蜡熟期调查。

1.4.3 土壤物理性状 一般在玉米收获后,每小区选取代表性的3点0~20cm、20~40cm 2个土层土样对土壤物理性状进行监测。(1)土壤坚实度:选用TYD-2型土壤紧实度仪。(2)容重:采用环刀法测定,环刀体积100cm3。分别烘干用环刀取得的2个土层原状土,称重,重量与体积比值即为容重(单位g/cm3)。以3个样点的平均数代表小区水平。(3)总孔隙度:用环刀分别取0~20cm、20~40cm原装土,水中浸泡一昼夜,取出马上称重-烘干-再称重,水的体积比总体积即为总孔隙度。以3个样点的平均数代表小区水平。(4)田间持水量:采用环刀法,用环刀分别取0~20cm、20~40cm 2个土层原状土上下加滤纸后盖好(A样),同时在各层采集一些散土,烘干,过1mm孔径土壤筛,装入另一环刀,装满为止(B样)。将原状土同环刀(A样)一起放入水中饱和一昼夜(面水不能淹没环刀顶);将A样盖子打开,连同滤纸一起放在B样上,并使2个环刀紧密接触,经过8hA、B样之间吸水;采用烘干法测定吸水后的A样含水量(即田间持水量)。以3个样点的平均数代表小区水平。

2 结果与分析

2.1 不同处理对玉米产量的影响

2.1.1 不同处理的玉米农艺性状及产量变化 由表1可知,行粒数最多的是A2B3,最少的是A1B4;穗长最长的是A1B1,穗长最短的是A1B3;秃尖最长的是A2B2,最短的是A1B3。各处理之间的穗行数、穗粗差异较小。穗数最高的是A1B3,最低的是A2B1;千粒重最高的是A1B3,最低的是A2B2;出籽率最高的是A2B3,最低的是A2B2;产量最高的是A2B3,其次是A1B1,采用秸秆还田处理的产量分别排在2、3、5、6位。表明秸秆不还田、增施有机肥的方式能获得高产,秸秆还田、免耕的方式能获得较高的产量。秸秆不还田、垄作轮耕的方式不能获得很好的产量收益。

2.1.2 不同处理的农艺性状与产量的关系

2.1.2.1 秸秆还田方式下各农艺性状与产量的相关性及通径分析 由表2可知,采用秸秆还田方式,穗粗与产量的相关性最大,且呈极显著正相关,其余性状与产量相关性不显著。说明秸秆还田处理,穗粗对产量的影响大。由表3可知,行粒数、穗粗对产量的直接通径系数为正值,穗粗对产量直接作用最大,通径系数为0.844 5。从间接系数来看,行粒数通过穗粗所起的间接效应为正值,穗粗通过行粒数所起的间接效应为正值。

2.1.2.2 秸秆不还田方式下各农艺性状与产量的相关性及通径分析 由表4可知:采用秸秆不还田的方式,行粒数、穗粗、千粒重、出籽率分别与产量呈极显著正相关,且相关性大小依次为穗粗>行粒数>出籽率>千粒重。其余性状与产量相关度小。表明秸秆不还田处理,穗粗、行粒数、出籽率和千粒重对产量的影响大。由表5可知:行粒数、千粒重对产量的直接通径系数为正值,行粒数对产量直接作用最大,通径系数为0.785 4。从间接系数来看,行粒数通过千粒重所起的间接效应为正值,千粒重通过行粒数所起的间接效应为正值。

2.2 不同处理对玉米病虫害发生情况的影响 由表6得出,玉米螟大喇叭口期受害率最高的是A1B3,乳熟后期受害率最高的是A1B2,茎腐病发病率最高的是A1B3,纹枯病病情指数最高的是A1B4。秸秆还田处理的4个副处理的茎腐病平均发病率、螟虫平均受害率比秸秆不还田处理要高,但纹枯病平均病情指数比秸秆不还田处理低。

2.3 不同处理对土壤物理特性的影响

2.3.1 不同处理对土壤紧实度的影响 由表7可知:0~20cm土層,A2B1的紧实度最大,A1B2紧实度最小,秸秆不还田免耕与秸秆还田处理差异显著;20~40cm土层,A1B1的紧实度最大,A2B3的紧实度最小,各处理间差异不显著。在0~20cm土层,秸秆还田垄作轮耕的处理紧实度小,有利于作物耕种。

2.3.2 不同处理对土壤孔隙度的影响 由表8可知:0~20cm土层,A1B2的孔隙度最大,A1B4的孔隙度最小,二者之间有显著差异。总趋势是秸秆还田处理的孔隙度比秸秆不还田处理的孔隙度要小;20~40cm土层,A2B3的孔隙度最大,A1B2的孔隙度最小,各处理差异不显著。0~20cm土层,秸秆还田垄作轮耕处理的孔隙度最大,土壤的通透性更好。

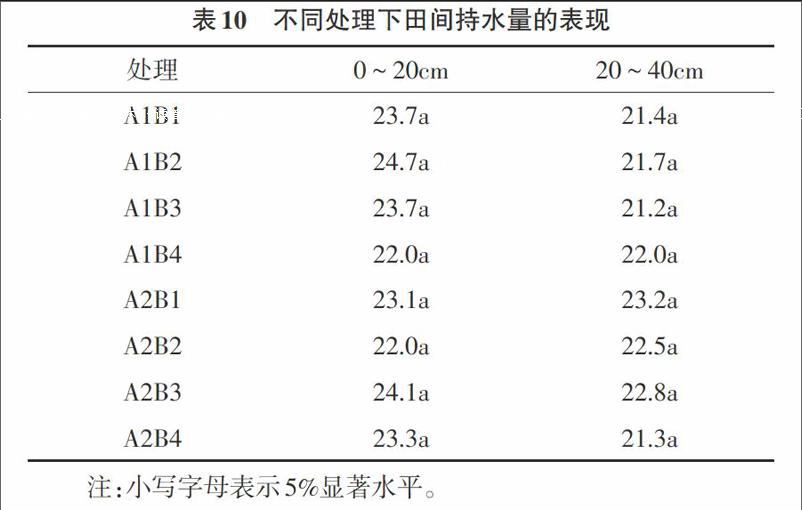

2.3.3 不同处理对土壤容重的影响 由表10可知:0~20cm土层,容重最大的是A2B2,容重最小的是A1B3,各处理差异不显著;20~40cm土层,容重最大的是A2B4,容重最小的是A1B2,各处理间有显著差异。20~40cm土层,秸秆还田垄作轮耕处理的容重最小,说明该处理的土壤可能有机质含量高,结构性好。

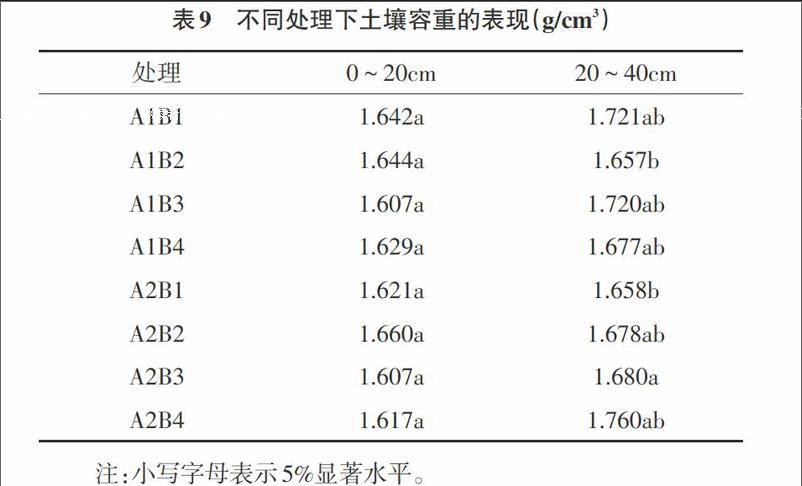

2.3.4 不同处理对田间持水量的影响 0~20cm土层,田间持水量最大的是A1B2,田间持水量最小的是A1B4,各处理差异不显著;20~40cm土层,田间持水量最大的是A2B1,田间持水量最小的是A1B3,各处理差异不显著。0~20cm土层,秸秆还田垄作轮耕处理的田间持水量是最大的,说明在该处理下,土壤能保持最大的田间持水量,有利于提供给作物更多的水分。而在20~40cm土层,秸秆不还田免耕处理下的土壤持水量最大,说明没有秸秆还田,但免耕可以让土壤保持较多的水分;而秸秆处理、增施有机肥对田间持水量的影响较小。

3 讨论

3.1 秸秆还田对产量的作用 本研究表明,秸秆还田特别是免耕处理能获得较高的产量。这可能是因为免耕覆盖可以促进玉米根的生长[1],秸秆还田后可增加作物的光合面积,促进干物质的积累与分配,最终影响到产量和经济效益[2]。杨志平等[3]研究表明,秸秆还田对作物的光合特性有明显的调控作用,使作物的光合作用处于较高水平,从而为作物的正常生长发育、产量的提高提供了物质保障。也有研究表明,秸秆还田可以延长玉米灌浆期,促进干物质积累,显著提高产量[4]。采用秸秆还田处理,穗粗与产量的相关性最大,对产量的直接作用最大,表明秸秆还田处理可能通过增加穗粗来提高产量。这与卜玉山等[5]的研究结果不一致,他认为秸秆还田处理提高了玉米的百粒重、穗长和穗粒数。效可能因试验环境和材料等不同而异。

3.2 秸秆还田对玉米抗性的作用 采用秸秆还田处理,4个副处理的茎腐病平均发病率、螟虫平均受害率比秸秆不还田处理要高,但纹枯病平均病情指数比秸秆不还田处理低,秸秆还田可能增加了玉米的病虫害发生风险,有待进一步的试验研究。

3.3 秸秆还田对土壤改良的作用 本研究发现,在0~20cm土层,秸秆还田垄作轮耕的处理紧实度小,孔隙度最大,田间持水量最大,秸秆还田增施有机肥的容重最小。这与李玮等[6]采用秸秆还田和施肥对砂姜黑土理化性质及小麦-玉米产量的影响的研究结果一致,他认为逐年连续全量秸秆还田,能起到疏松土壤、降低土壤容重、增强土壤蓄水能力、增加孔隙度的作用。此外,劳秀荣等[7]研究发现秸秆还田可以降低耕层土壤容重,增加土壤孔隙度,改善通气状况;同时,秸秆还田为土壤微生物提供了丰富的能源和营养物质,激活酶的活性,从而促进了土壤中各种养分的有效转化。杨志平等[8]研究表明秸秆还田可以很好地保持水土,保蓄水分。孙伟洪[9]发现秸秆还田与砂壤容重和中壤孔隙度的关系密切,单施秸秆对降低土壤容重,提高孔隙度明显优于单施化肥,改善了土壤物理性质的改良。20~40cm土层,秸秆不还田增施有机肥的紧实度最小、孔隙度最大,秸秆不还田免耕处理的田间持水量最大,秸秆还田垄作轮耕处理的容重最小。在本试验中,秸秆还田可能对0~20cm土层的作用较明显,土壤紧实度变小,孔隙度增大,容重降低以及田间持水量增大,而对20~40cm土层的作用不明显。

参考文献

[1]R MONNEVEUX,QUILEROU E,SANCHEZ C,et al.Effect of zero tillage and residues conservation on continuous maize cropping in a subtropical environment(Mexico)[J].Plant and Soil,2006,279(12):95-105.

[2]武继承,杨永辉,郑惠玲,等.不同水分条件对小麦-玉米两熟制作物生长和水分利用的影响[J].华北农学报,2010,25(1):126-130.

[3]杨志平,周怀平,李红梅.旱地玉米秸秆还田秋施肥的增产培肥效应[J].干旱地区农业研究,1999,7(4):10-15.

[4]李志勇,王璞,魏亚萍.不同施肥条件下夏玉米的干物质积累、产量及氮肥利用效率[J].华北农学报,2003,18(4):91-94.

[5]卜玉山,苗果园,绍海林,等.对地膜和秸秆覆盖玉米生长发育与产量的分析[J].作物学报,2006,32(7):1090-1093.

[6]李玮,乔玉强,陈欢,等.秸秆还田和施肥对砂姜黑土理化性质及小麦-玉米产量的影响[J].生态学报,2014,34(17):5052-5061.

[7]劳秀荣,孙伟红,王真,等.秸秆还田与化肥配合施用对土壤肥力的影响[J].土壤学报,2003,40(4):618-623.

[8]杨志平,周怀平,李红梅,等.早农区秸秆还田秋施肥对春玉米产量及水分利用效率的影响[J].农业工程学报,2001,17(6):49-52.

[9]孙伟红.长期秸秆还田改土培肥综合效应的研究[D].泰安:山东农业大学,2004.

(责编:张宏民)