自然造物:去传统的前线

2017-04-18何涵妃

何涵妃

张书雁创立自然造物,做风物和民艺,一方面是因为它背后的价值和潜在市场;另一方面,传统的手艺和风物,是有人情味的事业,通达四方。对他而言,民艺的春天才刚刚到来。

张书雁在很多场合都做过公开演讲,为地方民艺和风物发声,这里面既有企业年会、商会,也有乡创平台和高校。但电话里聊起创办“自然造物”的初衷,他却三缄其口。在他看来,如果不能够面对面交流,这项“事业”的过程和诚意会大打折扣。

张书雁下巴上蓄着胡子,粗犷中有沉着,许是因为长年在乡间奔走。他从事设计领域14年,成立了品牌公司,过往的履历洋洋洒洒。但他却没能得到相应的成就感,相反地,城市快节奏的工作生活,让他有些透不过气。

他决定出去走走。放下手头的工作,他带着老婆和孩子,开一辆车从杭州出发,一路向南,前前后后走了大半个月,从游人如织的风景区到鲜为人知的山村,一路上,他发现许多从未关注过的人和风景。在村子里,他知道了老乡自家吃的蔬菜都在后山,那些蔬菜因为没打农药,长得难看;老手艺人辛辛苦苦打的一把铁锹,拿到市场上,却常常卖不出去。

这些鲜活的事实,敲打着他的心。

“柿”由 :被低估的风物

穿越松阴溪南侧群山的一个个皱褶,沿坑岭村就落在山顶。这里人烟稀少,只零星剩下一些老人,虽然房屋保留得非常完好,但不久当地政府就要把整个村子移到山下。一个自然村落即将从地图上消失,张书雁感到有点惋惜,这样封闭、自给自足的小山村,在他看来,“人有人味,菜有菜味”。

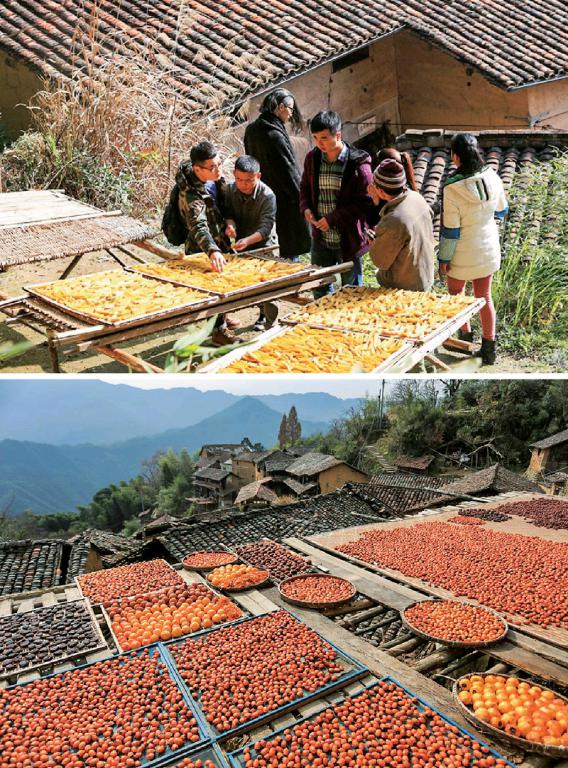

村子里的野生金枣柿树到了秋冬就开始挂果,不起眼的几十株树,听老人说,是三百年前栽下的,十分珍贵。那些鹅蛋大小的柿干,是沿坑岭的传统吃食,经过采摘、刮皮、晒饼、捏饼等程序。屋顶上、空地旁,码得齐齐地放在篾子里,像橙色波浪般。自给自足之余,乡亲们常会担到集市去卖。

柿干制作环境天然,没有添加剂,吃起来绵实甜糯,风味自然比超市里卖的柿饼要好,张书雁和孩子都十分喜欢。他一口气买下很多,想回去送给朋友。为了体现心意,他还动了点心思,因为量少无法印模,张书雁就用简单的纯手工的方式将柿干包装起来。

没想到,朋友们都说“怎么这么好吃”,能不能再买一些。这让他苦恼又兴奋,不能因为几斤柿干,就专程跑一趟吧?而敏锐的市场嗅觉,又让他兴奋起来,如果把柿干包装起来推向市场,未尝不可行。他找来几个朋友,其中之一是热爱骑行的王猛涛,“忽悠”他说,现在流行的旅行方式,是边旅行边赚钱,把路上的好东西都找出来。几个人一辆摩托车和两辆车,兜着一腔热血就出发了,从杭州开了38个小时,一路都用影像记录。

这些远离城市的原乡风景和风物,让张书雁开始反思。柿干前后经过采摘、刮皮、晾晒,要半个月的时间,辛苦做出来却没有销路,老人们常常要走两个多小时,到很远的景区去售卖,还冒着被赶的风险。而实际上,这些柿干只卖到6块钱一斤。

小小柿干的价值和潜在市场,被张书雁挖出来,他甚至觉得可以为这个村做点什么。既然城市里有人为它买单,为什么不好好包装一下把它卖出去呢。他将村里的柿干以高于市场的价格收购,经过设计,配以手工纸和礼盒。菜市上6块钱一斤的野生柿干,经过加工和包装设计之后打样成为68块钱的礼品装。如果卖出去,天然的果干心意十足,全程透明的影像记录,让更多人关注乡村,收益也会直接改善农户的生活。

包装解决了,接下来的供应链、仓储和物流是麻烦的问题。张书雁找到遂网网店协会的会长潘东明。潘以前是做咨询的,两人类似同行,还是老乡,见面聊天之后十分投机。遂网有自己的物流、质检和仓库,人手充裕。潘东明爽快地答应,将余裕的仓庫“借“给张书雁。但只能到“双十一”电商节前。眼看“双十一”临近,要将几千斤柿干在短时间内售完,张书雁有些忐忑,但也咬牙答应下来。

从采购、拍片、打样、入库、质检、包装,到预售,不过短短的二十五天,2000份“善果”竟被预售一空。这样的结果,让张书雁和团队十分意外,只是玩票性质的尝试,团队中没有人做过农产品,也不通过淘宝走流量,靠自己的方式,表达透明的概念,短短的时间,成就了一个十分鲜活的风物再造的案例。

沿坑岭村的纪录片,通过网络得到大量的反馈,媒体都在追溯这件事,政府也开始重视,通过各方的关注,让这个原本衰败面临消失的小山村,顺利保存了下来,并因为小小的柿干,激发了新的活力。

除了记录,还能为手艺做什么

张书雁认为,“善果”的成功并不是偶然的。首先,做这件事情没有冒太大的风险,野生柿干这样的自然风物,或是老手艺的稀缺性,及它们背后的故事,使得这块的市场空间是存在的。通过这些自然馈赠的风物和手艺,城市也能和乡村打通。

这样的理念之下,张书雁成立了“自然公社”和“自然造物”。三年中,团队走了全国将近两百多个村落,拜访了一千多个手艺人,拍摄了一百二十六部纪录片。通过“一人”“一事”“一物”,全程透明化地将这些风物和手艺记录下来。在他看来,所有的事物不是因为物而有多少价值,而是因为这个人,通过人切入,体现风物、手艺背后的价值。

在乡野走访的过程中,团队目睹不少面临消亡的老手艺,这激发了他们不断地去思考,未来谁去学?传承是问题,再者需求也是问题。乡间铁匠用一天时间打一把锄头,75块钱,再有用也卖不掉,因为现代人不需要锄头。竹编的鸡笼 、菜篮子,这些制作传统用具的老手艺,都面临同样的问题。怎样回归,肯定要转化,有需求就有订单,有订单就会反哺给手艺人,有反哺就有收入、有社会价值、社会需要,手艺也能够传承起来。这样简单的逻辑,也是通过反反复复的走访、记录得出来的。

张书雁和团队不断地摸索,民间手艺除了记录还能怎样去做呢?他们试图通过再现、再造、再生三大版块,着手进行产品转化,将老手艺再造设计。什么样的老手艺能做成产品?不仅要考虑它的稀缺性,还要考虑供应链。一个月只能做三五个,这样的低产量,是没办法面向市场的。2015年清明节期间,自然造物推出遂昌长粽,十万个粽子,团队将粽子的大小、克数明确,用一个相对标准化的东西去约束手工,对这些村民进行指导、培训。

非标供应链里,如何将这些传统的手艺打造成相对标准化的生产,并且将不同地域的同体系手艺连接起来,推向市场,是团队进一步摸索的问题。在寻找铁器的过程中,二十家铁铺遍布在浙江各个地方,松阳、丽水、杭州,团队提供被雨水冲刷过、腐蚀的天然铁块,经过不同地方铁匠的锻打,通过设计,转化为花器或是茶器。目前这些铁器的销量不错,甚至还销往日本和台湾。张书雁希望把老手艺转变成生活用品,因为整个利润空间足够了。

生活方式在转变,消费升级的热潮又在眼前。而老手艺要保留,就要改变传统工艺的市场逻辑,传统手艺的用途要改变,通过创新、转化,使之成为符合市场的产品。自然造物目前跟许多的设计师联合开发传统民艺,库淑兰,第一个世界级美术工艺大师,她的剪纸作品成为宝贵的民间艺术。如何将民间艺术家的作品更好地传承和再造,张书雁又开始琢磨。传统民艺的输出有两个版块,一个是实物输出,就如自然造物之前所做的一样;还有就是知识产权输出,像库淑兰这样的民间艺术家的作品,购买其使用版权,通过丝网印等方式,用在丝巾、月历上,这样应用的范围就很广了。

现下越来越多的人开始尝试做民艺再造、手艺新生,张书雁说,他不怕同质化,“自然造物”所有的记录和再造都是全透明的。他希望有更多的人加入进来,未来可以有越来越多的“自然造物+”。他同时注意到,有很多商业品牌,例如奔驰的广告,用车灯跟皮影结合,配上字幕“照亮民间艺术”,包括New Balance的“匠心”系列片。这也是一种表达,意味着更多的商业品牌,不同层次地都在关注传统手艺,在他看来,是不同程度地在反映这个问题。

他甚至还觉得,传统手艺可以和不同的业态进行结合,会做出很好玩的东西。近几年火热的民宿,同样也有传统民艺的操作空间,通过体验經济,将民艺加入软装,将民宿的附加值提高,带动周边整个地域特色的东西,会是很好玩的业态。每个人都关注那么一点点,那么民艺的回归就变得容易的多。“中国这么大,本身就需要更多的人加入”。

传统手艺的格局正在慢慢打开,怎样的形式能把中国打通,需要整个系统的构架和经营,通过点、线、面,每个人都在为乡村发力。如张书雁所说,“中国民艺的春天,才刚刚开始”。

对话:海峡旅游×张书雁

海峡旅游:做“自然造物”的初衷是什么?

张书雁:我自己是做设计的,中国没有一家设计公司能为乡村的老手艺服务。那些手艺匠承担不起设计费和宣传费,于是我在思考总有一家公司去做。第二,民间的手艺在消亡,基本上我们去的村落做这些的都是老人和留守儿童。

我记得小时候,我父亲、爷爷请一些篾匠、铁匠或者是木匠到我家干活的时候,我们非常尊敬这些艺人,称他们为师傅,至少下午三点钟肯定给他们准备点心,我觉得这份东西在城市里没有。我希望通过自然造物,年轻人不再将传统手工艺当作没前途的工作,从而将其传承下来留住乡村。

海峡旅游:自然造物的商业模式是怎样的?

张书雁:自然造物团队大量走访乡村和手艺人,通过再现、再造、再生三大核心版块,着手进行产品转化,将传统风物和民艺进行

再输出,这里面有两个,一个是实物输出,就如自然造物之前所做的一样,第二就是知识产权输出。

每个时代做事的方式不一样,我觉得未来的生意要从心里生出一个有意义的事情,才能配得上生意,不然就只是倒货的买卖者。

海峡旅游:和日本的传统手艺相比,中国的手艺再造应该怎么做?

张书雁:日本1923年就开始民艺运动,这是一个时间的积累,以及意识形态的认知,首先自我的信心回归是最关键的,让那些手艺人的价值被承认、被尊重,他们不是为了工作而工作,应该是用心在做。

民间手艺一定要通过典型案例的方式展现给大众,让民艺得到更多的指导。今年五月份我们计划在墨尔本做展览,包括米兰、德国,把中国的民艺传播出去。