同伴接纳对儿童公平分配行为的影响 *

2017-04-08陈晓燕莫秀锋张玲玲

陈晓燕 莫秀锋 张玲玲

(1 广西师范大学教育学部,桂林 541004) (2 宜春幼儿师范高等专科学校学前教育学院,宜春 330800)

1 问题提出

在儿童道德发展研究中,“公平”向来都是一个重要的课题。平等与公正,也是我国社会主义核心价值观的重要组成部分。因此,公平地分配资源,是一种重要的亲社会行为。分配公平性,也称分配正义,意指个体如何将利益或资源以公平或道德的方式进行分配(Hsu, Anen, & Quartz,2008),它包括分配公平性判断和分配公平性行为(张雪, 刘文, 朱琳, 张玉, 2014)。不过,公平是相对而言的,在资源分配中,儿童对共有资源进行平均分配、按贡献多少分配或者按需要分配,以及进行利他分配的行为,都属于公平分配行为。比如,在研究儿童公平分配行为的常见范式——最后通牒博弈(ultimatum game)和独裁者博弈(dictator game)两种范式中,儿童可以根据自己的意愿做出利己分配、平均分配和利他分配这三种选择,其中平均分配和利他分配行为,即属于公平分配行为。

研究发现,儿童的分配行为受多种主客观因素的影响,其中自身利益和社会关系是近年来颇受关注的两种因素。

尽管各年龄段儿童在资源分配中普遍体现出公平偏好(fair preference)(Bloom, 2013; Li,Wang, Yu, & Zhu, 2016),但是若涉及自身利益,年幼儿童还是会优先关照自己。比如,70%以上的3-5岁幼儿会将第一块糖果先分给自己(Rochat et al., 2009)。当儿童既是分配者又是资源共有者时,他们要7岁以后才会整体性地表现出公平分配行为(Fehr, Bernhard, & Rockenbach, 2008),而仅作为第三方分配者、不涉及自身利益时,儿童就会分得更加公平(Li et al., 2016),年仅3.5岁时即可做出公平分配行为(Olson & Spelke, 2008)。可见,自身利益是影响儿童分配公平性的重要因素,7岁以上的儿童才能够更好地处理它对公平决策的干扰。那么,对7岁以上的儿童来说,在满足自身利益有被否决的风险,以及无此风险的情境下,其分配行为是否会有所不同呢?

相对而言,最后通牒博弈和独裁者博弈结合运用,可能有助于比较自身利益对个体分配行为的影响。在最后通牒博弈中,个体可能要考虑对方是否接受,而不得不抑制自身利益最大化的冲动、做出相对公平的选择。在独裁者博弈中,个体无需担心对方的拒绝,他们完全可以做出自身利益最大化的选择,此时提议者的公平动机显得更加纯粹(李占星, 牛玉柏, 曹贤才, 2014)。研究也表明,在独裁者博弈中,被试往往分更少的资源给对方,分配量大约只有最后通牒博弈中的一半(Forsythe, Horowitz, Savin, & Sefton, 1994)。因此,在独裁者博弈中,若个体并没有最大化自己的收益,则说明他们表现出来的慷慨与内心的利他主义有一定的关系,并非仅仅出于策略上的考虑。遗憾的是,Forsythe等人这项以成年人为对象的研究,博弈范式只是一种被试间变量,并未考察同一群体在两种博弈范式中分配行为的可能变化,以及引发这种变化的因素。

除了自身利益,社会关系也在一定程度上影响儿童的分配行为。以迫选法让幼儿分配资源,他们更愿意将资源分配给已经拥有较多资源的朋友,而不是资源匮乏的陌生人,友谊超过了需要(Paulus, 2016)。幼儿还会向亲属好友倾斜而少分给陌生人,向对自己慷慨的人倾斜而少分给吝啬者(Olson & Spelke, 2008)。Olson和Spelke认为,幼儿在分配时的这些表现,表明他们初步懂得了人际交往中合作的基础,即直接或者潜在的互利互惠。有关小学生和大学生的研究,也得到了类似结论(Staub & Sherk, 1970; Tsang, 2006)。

对儿童而言,同伴关系是一种非常重要的社会关系。同伴关系质量高的个体亲社会行为更多(Bédard, Bouffard, & Pansu, 2014)。同伴接纳是反映个体同伴关系质量的一个重要客观指标,它与儿童的亲社会行为呈正相关(Kornbluh & Neal, 2016)。受欢迎儿童比被拒绝和普通儿童,亲社会行为水平更高 (赵景欣, 张文新, 纪林芹, 2005),而被拒绝儿童亲社会行为水平较低,攻击性水平更高(McQuade, Breaux, Gómez, Zakarian, & Weatherly,2016)。那么,同伴接纳水平高的儿童,是否也会体现出更多的公平分配行为呢?有待考察。

基于对已有研究的回顾,可知:(1)在儿童资源分配行为中,自身利益是不可忽视的影响因素,但是,在满足自身利益要承担被否决的风险和随心所欲满足无此担忧的情境下,同一群体儿童分配的公平性前后是否会发生变化,尚不明确;(2)与分配者拥有长久或者临时的积极社会关系,会促使儿童做出更为公平的分配行为,同时,同伴接纳水平与儿童的亲社会行为关系密切,但是,不同的同伴地位对儿童的公平分配行为有何具体影响,有待考察;(3)基于最后通牒博弈和独裁者博弈规则的分析,独裁者博弈中的公平分配行为更显得难能可贵,那么,被认为处在亲社会行为水平两个不同端点上的受欢迎和被拒绝儿童,他们的公平分配行为若存在差异,是否主要集中在独裁者博弈中呢?

本研究以两种博弈范式作为被试内因素,比较不同同伴接纳水平的儿童,在需要顾虑和无需顾虑对方否决权的情况下,如何进行资源分配,以解决上述三个问题。

2 方法

2.1 实验设计

采用4(同伴接纳:受欢迎,被拒绝,被忽视,普通)×2(博弈范式:最后通牒博弈,独裁者博弈)两因素混合设计,其中同伴接纳为被试间变量,博弈范式为被试内变量。因变量为儿童的公平分配行为。

由于受欢迎儿童通常被证实拥有更多的亲社会行为,被拒绝儿童往往体现出更少的亲社会行为,因此,他们在分配行为中,可能也会体现出相似的特点。为此,我们假设:(1)同伴接纳会影响儿童的公平分配行为,受欢迎儿童分配的公平性高于其他各组,被拒绝儿童分配的公平性则低于其他各组;(2)博弈范式会影响儿童的公平分配行为,在最后通牒博弈中,因为要顾虑被对方否决的风险,所以小学儿童在最后通牒博弈中分配的公平性,将会高于他们在独裁者博弈中的表现。

2.2 研究对象的选取与分组

研究设计经过伦理审查之后,以桂林市某所小学二、三年级7个自然班的329名儿童作为研究对象。以测量儿童同伴接纳水平的经典方法“两维五组”模型(Coie, Dodge, & Coppotelli, 1982)作为标准,对每个班的儿童分别进行同伴提名。

首先,以班为单位,对每个班的所有儿童采用个别施测法,即要求每个儿童分别提名“本班”的:3个自己最喜欢与之一起玩的同学,以及3个自己最不喜欢与之一起玩的同学,排名不分先后。然后,将每个儿童所获得的正提名数(P)和负提名数(N),在本班中转化成标准分数ZP和ZN,作为同伴接受和同伴拒绝的指标。最后,进一步计算出儿童所获得的社会选择性分数(SP=ZP-ZN)和社会影响力分数(SI=ZP+ZN)。

社会选择性分数表明儿童受同伴接纳的程度,社会影响力分数则指儿童被同伴关注的程度。以此将儿童分为五组:受欢迎(SP>1.0,ZP>0,ZN<0),被拒绝(SP<–1.0,ZP<0,ZN>0),被忽视(SI<–1.0,ZP<0,ZN<0),有争议(SI>1.0,ZP>0,ZN>0),普通(–1.0<SP<1.0,–1.0<SI<1.0)。

经过同伴提名,在329人中,其他各类儿童人数均占10%以上,但是有争议儿童所占的比例只有3.6%,总数仅仅12人,所以本研究不再对其进行考察。此外,随机选取各类儿童进行研究,在保证每组至少有30人的情况下,最终有131人参与研究,其中5人进行了预研究,剩余126人参与正式研究。其中,受欢迎组30人,平均月龄:99.83±7.226;被拒绝组32人,平均月龄:98.52±7.307;被忽视组33人,平均月龄:98.97±7.477;普通组31人,平均月龄:98.39±8.040。男生66人,女生60人。

2.3 研究材料

以代币作为分配资源(之后可兑换礼物)。自制纸盒2套,红绿各1套,分别供被试和匿名玩伴放置代币。每套由1个方形小盒(放置某次分配的代币)和1个矩形大盒(储存多次分配的代币)组成。另备小学儿童喜欢的、可用代币换取的小礼物。

2.4 研究程序

为检查指导语是否清晰、研究材料是否可行等,随机从各组儿童中选取5名儿童(受欢迎组2人,被拒绝组2人,被忽视组1人)进行预研究,根据预研究结果进一步优化指导语和实验流程,由此确定包括以下两个环节的正式研究程序。

环节一为最后通牒博弈。告知儿童要进行4次分代币的游戏(资源数量分别为1、2、3、4),结束以后可用所得代币换取不同价值的小礼物。桌上备有两套共四个盒子,随机指定一套给被试,并说明另一套是同班同学的,但是我们并不知道他是谁。然后说明游戏规则:你可以提出任何一种分配方案,自己想怎么分都可以,但是另外那位同学有拒绝权,若他拒绝你的分配方案,那你们谁都得不到代币;若他接受,你们就按照你的方案来分代币。确保儿童明白了规则之后,开始分配。为平衡顺序效应,随机呈现不同数量的代币。

环节二为独裁者博弈。过程与环节一基本相同,不同之处在于游戏规则:你可以提出任何一种分配方案,自己想怎么分都可以,而且就按你的方案分;另外一位同学只能接受,无拒绝权。确保儿童明白规则以后,即开始分配。

2.5 编码和计分

本研究将平均和利他分配行为,都认定为公平分配行为。如,4个资源时,有(4,0)、(3,1)、(2,2)、(1,3)和(0,4)(顺序为“自己,他人”)五种可能的分配方案,其中采用(2,2)、(1,3)或(0,4)的为公平分配行为。

两种博弈都各有资源数量为1、2、3、4的四次分配任务。儿童的公平分配行为水平,以特定范式下“累计公平分配次数除以分配总次数(4)”的方式计分。如:某儿童在最后通牒博弈中有2次公平分配行为,其在最后通牒博弈中公平分配行为的水平即为“2/4=0.50”。如此,算出每位儿童在两种范式下的公平分配行为水平。

采用SPSS20.0处理数据。

3 研究结果

3.1 各组儿童在两种博弈范式下的公平分配行为

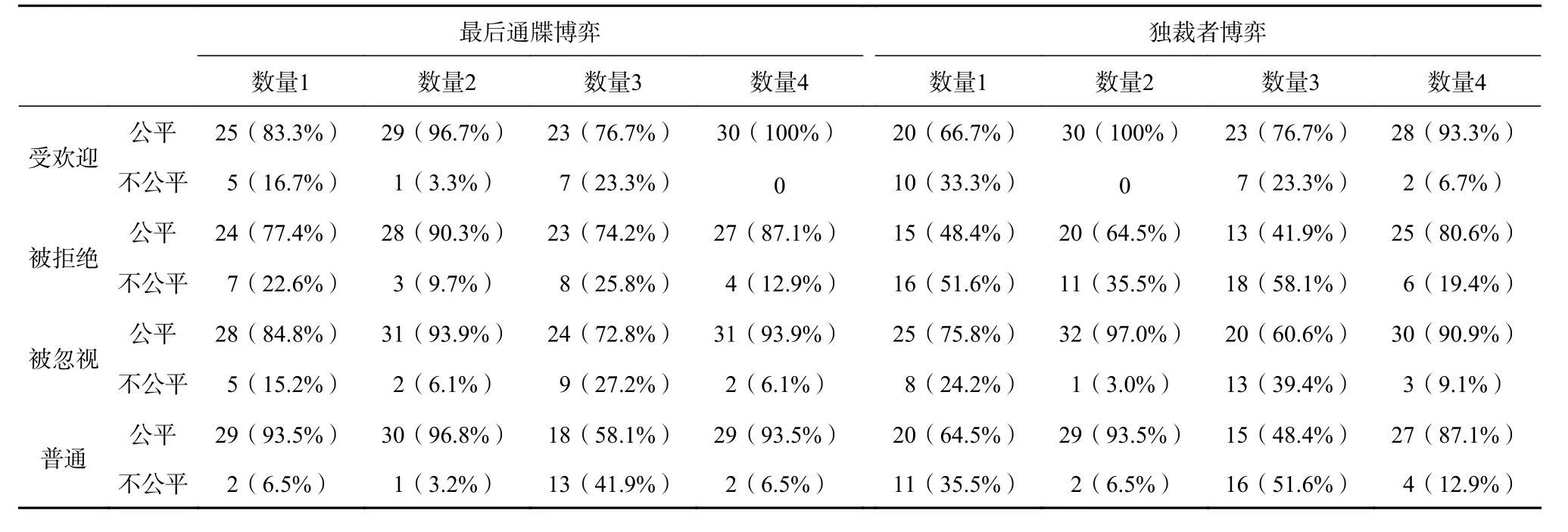

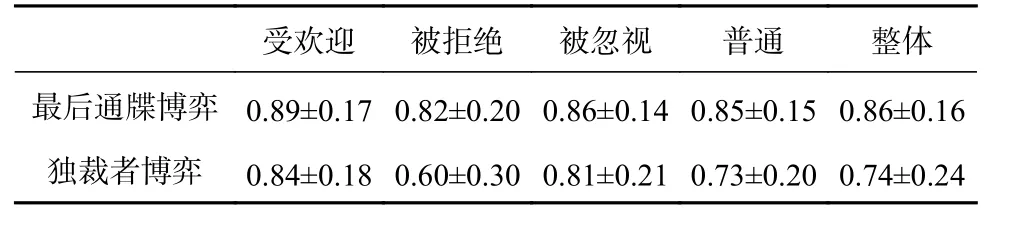

四组儿童在最后通牒博弈和独裁者博弈中,各完成了资源数量不同的四次分配任务,其公平分配行为的人数分布,以及相应的公平分配行为水平,分别详见表1和表2。

由表1可知,在最后通牒博弈任务中,儿童整体上都做出了较高的公平分配行为:无论哪一组,无论哪一种资源数量的分配任务,儿童公平分配的人数都比不公平分配的人数多。而在独裁者博弈中,四组儿童在不同资源数量条件下的分配行为则有所不同。受欢迎组和被忽视组儿童不论在何种资源数量下,做出公平分配的人数至少都在60%以上;普通组儿童只有在资源数量为3的情况下,做出公平分配的人数未达到一半;而被拒绝组在资源数量1和数量3的情况下,都表现出更多的不公平分配行为。

表1 两种博弈范式下各组儿童公平分配行为的人数分布与百分比

表2 两种博弈范式下各组儿童在四次分配任务中公平分配行为所占的比率(M±SD)

相似地,由表2可知,四组儿童公平分配行为的水平,在最后通牒博弈四种不同数量的分配任务中,亦无较大的差别,但是在独裁者博弈中却出现了较大差别。

3.2 自变量对儿童公平分配行为影响的方差分析

为探讨自变量对因变量的影响,以儿童的同伴接纳为被试间变量,以两种博弈范式为被试内变量,进行重复测量的方差分析。结果表明,同伴接纳主效应显著, F(3,122)=4.41,p<0.01,η2p=0.10;博弈范式的主效应显著, F(1,122)=27.85,p<0.001,η2p=0.19;不过同伴接纳的效应受制于它与博弈范式的交互作用,F(3,122)=3.40,p<0.05,η2p=0.08。

同伴接纳对儿童公平分配行为的影响,体现为同伴接纳主效应显著,以及它与博弈范式的交互作用。简单效应检验发现,交互作用是同伴接纳在博弈范式两个水平上的效应不一致引起的:在独裁者博弈中效应显著(F=5.87,p<0.01);在最后通牒博弈中效应不显著(F=0.74,p=0.53)。这表明了同伴接纳对儿童公平分配行为的具体影响:同伴接纳水平没有影响到儿童在最后通牒博弈中的公平分配行为,只影响了儿童在独裁者博弈中的公平分配行为。综合表1、表2和方差分析结果可知:整体而言,儿童在最后通牒博弈中,都体现出较高的公平分配水平,组间差异不显著;但是在独裁者博弈中,他们却体现出了组间差异,受欢迎组分配的公平性高于其他各组,被拒绝组分配的公平性低于其他各组。以LSD法进行事后检验,结果表明,各组之间的平均数差异值:受欢迎组与被拒绝组是MD=0.14,p<0.01;受欢迎组与普通组是MD=0.07,p=0.09;受欢迎组与被忽视组是MD=0.03,p=0.48;被拒绝组与被忽视组是MD=–0.11,p<0.01;被拒绝组与普通组是MD=–0.07,p=0.09;被忽视组与普通组是MD=0.04,p=0.31。由此可知,在独裁者博弈中,受欢迎儿童分配的公平性最高,并显著高于被拒绝组;被拒绝儿童分配的公平性最低,并显著低于受欢迎组和被忽视组。

博弈范式的主效应显著,表明它也影响儿童分配的公平性。由表2可知,整体来看,儿童在最后通牒博弈中分配的公平性高于在独裁者博弈中分配的公平性,采用配对样本t检验,结果表明,二者差异显著(t=5.15,df=125,p<0.001,Cohen's d=0.42)。对各组儿童在两种博弈范式中分配的公平性,分别进行的配对样本t检验表明:被拒绝儿童和普通儿童在两种博弈范式中前后的公平分配行为,分别差异显著(检验值分别为t=4.42,df=31,p<0.001,Cohen's d=0.79;t=3.50,df=30,p<0.01,Cohen's d=0.60);而受欢迎儿童和被忽视儿童在两种博弈范式中的前后表现,各自差异均不显著(检验值分别为t=1.24,df=29,p=0.23;t=1.314,df=32,p=0.20),分配的公平性都比较高。

4 讨论

4.1 同伴接纳与儿童公平分配行为的关系

前人研究发现,同伴接纳与儿童的亲社会行为关系密切(Bédard et al., 2014; Kornbluh & Neal,2016),但是,同伴接纳对公平分配行为这一个体非常重要的亲社会行为是否有影响、有何影响,是有待考察的。本研究发现同伴接纳主效应显著,这说明它对儿童的公平分配行为有显著影响;而同伴接纳与博弈范式的显著交互作用及其后续的简单效应检验,又表明这种影响因博弈范式而有所区别,它主要影响了儿童在独裁者博弈中的公平分配行为,同伴接纳水平高的儿童公平分配行为的水平更高。这些结果揭示了同伴接纳对儿童公平分配行为的具体影响,与本研究的假设吻合,也解答了之前研究留下的问题。

由此可见,同伴接纳对个体亲社会行为的预测性,比之前所发现的更为广泛。为何更高的同伴接纳水平就意味着更多、更高水平的亲社会行为呢?这可能是一种“马太效应”式的复杂循环。

一方面,在较为稳定的群体中,同伴地位的形成,是儿童长期交往的结果。从童年中期开始,同伴接纳的程度,至少部分地由儿童在学校中积极或消极的行为决定(Zimmer -Gembeck,Hunter, & pronk, 2007)。较高的同伴接纳水平,往往是儿童长期持续的正向表现赢得的。不止亲社会行为,还包括更多的适应性行为,如拥有交往的技能和策略(Pakaslahti, Karjalainen, & Keltikangas-Järvinen, 2002),或者对待学业更为认真、成绩也更好(Gallardo & Barrasa, 2016)。而被拒绝儿童不仅适应性行为水平更低,其自我概念也显著低于其他各组的儿童(王振宏, 郭德俊, 方平, 2004)。

另一方面,现有的同伴接纳水平,会影响儿童未来的亲社会行为和更多适应性行为的形成。高同伴接纳的儿童,会有更多机会与同伴交往,由此获得更多有关认知、规则、技能、经验等的学习机会。受益于这些学习机会,他们的诸多方面包括适应性行为,自然得以巩固和提升。同时,如前所述,高同伴接纳的儿童,亲社会行为也更多。这些都使得他们更容易获得同伴的积极回应,这又反过来激发他们表现出更多的亲社会行为(杨晶, 余俊宣, 寇彧, 傅鑫媛, 2015),体现出良性循环。反之,低同伴接纳,如被同伴拒绝或侵害的儿童,其社交自我概念会降低,进而表现出更多的身体攻击(纪林芹, 魏星, 陈亮, 张文新,2012),因而可能陷入负性循环。

同伴接纳与亲社会行为和更多适应性行为之间的关系,需要特别关注。尤其要注意帮助低同伴接纳的儿童,如被拒绝儿童,以防止他们陷入负性循环。Gallardo和Barrasa(2016)曾提出,应通过改善这些儿童的同伴关系,以帮助他们获得更好的学业发展。Brondino等人(2015)发现,在课余时间,游戏化合作学习引发的积极情绪,能够显著地临时改善小学儿童的同伴关系。这些都是很好的尝试。

4.2 儿童在满足自身利益有无顾忌时公平分配行为的差异及潜在原因

本研究表明,博弈范式显著地影响了儿童的公平分配行为:将儿童视为整体时,他们在最后通牒博弈中分配的公平性都比较高,但是在独裁者博弈中分配的公平性则显著降低,具体原因是被拒绝组和普通组儿童在独裁者博弈中分配的公平性都显著下降(见表1和表2),不像受欢迎组和被忽视组儿童前后都能够保持较高的公平性;在独裁者博弈中,受欢迎儿童分配的公平性最高,并显著高于被拒绝组,被拒绝儿童分配的公平性最低,并显著低于受欢迎组和被忽视组(见表2)。这些结果与假设吻合,也解答了此前尚不明确的问题。

由此看来,最后通牒博弈和独裁者博弈的确可以很好地比较儿童在有无顾忌的分配情境中,是如何对待自身利益的。整体来看,可以随心所欲地满足自身利益的确比满足自身利益担心被否决的风险时,分配的公平性更低,这与Forsythe等人的研究结论一致。比Forsythe等人的研究有所拓展的是,我们发现并非所有人都如此,受欢迎儿童和被忽视儿童就不受博弈范式的影响,即便在可以随心所欲地满足自身利益时,他们在分配中依然体现出了与最后通牒博弈中相似的高公平。是什么原因导致了受欢迎儿童和被忽视儿童,与其他各组儿童在独裁者博弈中表现出差异呢?

有研究发现,青少年的公正感(justice sensitivity)与移情能力,能够解释他们在独裁者博弈中的利他分配行为(Edele, Dziobek, & Keller,2013)。那么,受欢迎儿童和被忽视儿童在独裁者博弈中所表现出来的慷慨,是否也与他们类似的内因有关呢?

根据Piaget(1932)的研究,儿童公正感的发展,经历了公正服从于成人的权威(0-7、8岁),平等主义逐渐发展(8-10岁),纯粹平等主义减弱、出现公道公正(11、12岁及以上)这三个时期。新近研究也提出,4岁儿童在资源分配中已经能够初步识别对方的意图,5到6岁期间,公平意图对公平决策的影响更大(董圣鸿, 郑海林, 王燕,余巧玲, 2016)。或许,可将儿童在最后通牒博弈和独裁者博弈中的表现,看成是儿童公正感发展中是否内化了“公平”这一规则的分水岭。若儿童在最后通牒博弈分配中表现出公平,而在独裁者博弈中公平性大为降低,则表明他们在最后通牒博弈中的表现只是一种策略性行为,并没有内化或者未完全内化“公平”这一规则。反之,若儿童在独裁者博弈中依然保持着和最后通牒博弈中相似的高公平,如受欢迎和被忽视儿童,则表明他们很可能内化了“公平”这一规则。儿童公平的发展,还需要克服想要“使别人得到比自己少”这一强有力的社会比较动机(刘文, 张雪, 张玉, 俞睿玮, 2017)。这是否意味着内化了“公平”规则的受欢迎与被忽视儿童,已经克服了这一动机,而被拒绝和普通儿童还在一定程度上受此动机的干扰呢?这也是后续研究需要关注的问题。

移情能力、心理理论和观点采择,不仅是社会认知能力的核心和重要体现,也是引发亲社会行为的关键因素(Kuhnert, Begeer, Fink, & de Rosnay, 2017; Imuta, Henry, Slaughter, Selcuk, &Ruffman, 2016; Cigala, Mori, & Fangareggi, 2015)。研究发现,同伴关系良好的个体,通常拥有较高的心理理论水平(Caputi, Lecce, Pagnin, & Banerjee,2012)、较好的观点采择能力(Banerjee, Watling,& Caputi, 2011)和较强的移情能力(Taylor,Eisenberg, Spinrad, Eggum, & Sulik, 2013)。既然移情能力能够解释独裁者博弈中的利他分配行为(Edele et al., 2013),这也就能够解释为何受欢迎儿童在独裁者博弈中依然体现出高公平分配行为。至于被忽视儿童在这一范式中高公平分配的原因,则有待未来研究继续关注。

此外,本研究暂且只关注了不同同伴地位儿童作为提议者时的公平分配行为,暂未研究他们作为接受者时,如何对待公平程度不一的分配方案,这也是后续研究需要拓展的方面。

5 结论

基于本研究的条件,可以得出以下结论:(1)同伴接纳对儿童公平分配行为的影响因博弈范式而不同,它主要影响了儿童在独裁者博弈中分配的公平性,在该范式中,同伴接纳水平高的儿童公平分配行为水平更高,儿童在最后通牒博弈中普遍具有较高的公平分配行为,同伴接纳的影响不明显;(2)在独裁者博弈中,受欢迎儿童分配的公平性最高,并显著高于被拒绝儿童,被拒绝儿童分配的公平性最低,并显著低于受欢迎儿童和被忽视儿童;(3)受欢迎儿童和被忽视儿童在两种范式中都有较高的公平分配行为,而被拒绝儿童和普通儿童在独裁者博弈中分配的公平性,均显著低于他们在最后通牒博弈中的表现。

董圣鸿, 郑海林, 王燕, 余巧玲.(2016). 4-6岁儿童公平意图的发展研究.心理与行为研究, 14(3), 325–330.

纪林芹, 魏星, 陈亮, 张文新. (2012). 童年晚期同伴关系不利与儿童的攻击行为 :自我概念与同伴信念的中介作用 .心理学报 ,44(11) ,1479–1489.

李占星, 牛玉柏, 曹贤才.(2014). 心理理论、道德情绪与儿童公平行为的关系. 中国临床心理学杂志, 22(2), 324–333.

刘文, 张雪, 张玉, 俞睿玮.(2017). 4~8岁儿童公平认知与行为差距: 社会比较的作用. 心理学报, 49(12), 1504–1512.

王振宏, 郭德俊, 方平.(2004). 不同同伴关系初中生的自我概念与应对方式. 心理科学, 27(3), 602–605.

杨晶, 余俊宣, 寇彧, 傅鑫媛.(2015). 干预初中生的同伴关系以促进其亲社会行为. 心理发展与教育, 31(2), 239–245.

张雪, 刘文, 朱琳, 张玉.(2014). 基于贡献原则的幼儿分配公平性. 心理科学进展, 22(11), 1740–1746.

赵景欣, 张文新, 纪林芹.(2005). 幼儿二级错误信念认知、亲社会行为与同伴接纳的关系. 心理学报, 37(6), 760–766.

Banerjee, R., Watling, D., & Caputi, M.(2011). Peer relations and the understanding of faux pas: Longitudinal evidence for bidirectional associations. Child Development, 82(6), 1887–1905.

Bédard, K., Bouffard, T., & Pansu, P.(2014). The risks for adolescents of negatively biased self-evaluations of social competence: The mediating role of social support. Journal of Adolescence, 37(6), 787–798.

Bloom, P. (2013). Just babies: The origins of good and evil (pp. 64–65).New York: Crown Publishers.

Brondino, M., Dodero, G., Gennari, R., Melonio, A., Raccanello, D., &Torello, S.(2015). Achievement emotions and peer acceptance get together in game design at school. Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal, 3(4), 1–12.

Caputi, M., Lecce, S., Pagnin, A., & Banerjee, R.(2012). Longitudinal effects of theory of mind on later peer relations: The role of prosocial behavior. Developmental Psychology, 48(1), 257–270.

Cigala, A., Mori, A., & Fangareggi, F.(2015). Learning others' point of view: Perspective taking and prosocial behaviour in preschoolers. Early Child Development and Care, 185(8), 1199–1215.

Coie, J. D., Dodge, K. A., & Coppotelli, H.(1982). Dimensions and types of social status: A cross-age perspective. Developmental Psychology,18(4), 557–570.

Edele, A., Dziobek, I., & Keller, M.(2013). Explaining altruistic sharing in the dictator game: The role of affective empathy, cognitive empathy,and justice sensitivity. Learning and Individual Differences, 24,96–102.

Fehr, E., Bernhard, H., & Rockenbach, B.(2008). Egalitarianism in young children. Nature, 454(7208), 1079–1083.

Forsythe, R., Horowitz, J. L., Savin, N. E., & Sefton, M.(1994). Fairness in simple bargaining experiments. Games and Economic Behavior, 6(3),347–369.

Gallardo, L. O., & Barrasa, A.(2016). Analysis of the changing relationship between peer acceptance and academic achievement in adolescents.Revista de Psicología Social, 31(3), 589–608.

Hsu, M., Anen, C., & Quartz, S. R.(2008). The right and the good:Distributive justice and neural encoding of equity and efficiency.Science, 320(5879), 1092–1095.

Imuta, K., Henry, J. D., Slaughter, V., Selcuk, B., & Ruffman, T.(2016).Theory of mind and prosocial behavior in childhood: A meta-analytic review. Developmental Psychology, 52(8), 1192–1205.

Kornbluh, M., & Neal, J. W.(2016). Examining the many dimensions of children’s popularity: Interactions between aggression, prosocial behaviors, and gender. Journal of Social and Personal Relationships,33(1), 62–80.

Kuhnert, R. L., Begeer, S., Fink, E., & de Rosnay, M.(2017). Genderdifferentiated effects of theory of mind, emotion understanding, and social preference on prosocial behavior development: A longitudinal study. Journal of Experimental Child Psychology, 154, 13–27.

Li, J., Wang, W., Yu, J., & Zhu, L. Q.(2016). Young children's development of fairness preference. Frontiers in Psychology, 7, 1274.

McQuade, J. D., Breaux, R. P., Gómez, A. F., Zakarian, R. J., & Weatherly,J.(2016). Biased self-perceived social competence and engagement in subtypes of aggression: Examination of peer rejection, social dominance goals, and sex of the child as moderators. Aggressive Behavior, 42(5), 498–509.

Olson, K. R., & Spelke, E. S.(2008). Foundations of cooperation in young children. Cognition, 108(1), 222–231.

Pakaslahti, L., Karjalainen, A., &Keltikangas-Järvinen, L.(2002).Relationships between adolescent prosocial problem-solving strategies,prosocial behaviour, and social acceptance. International Journal of Behavioral Development, 26(2), 137–144.

Paulus, M.(2016). Friendship trumps neediness: The impact of social relations and others' wealth on preschool children's sharing. Journal of Experimental Child Psychology, 146, 106–120.

Piaget, J.(1932). The moral judgment of the child. London: Routledge &Kagan Paul, , 263–388.

Rochat, P., Dias, M. D. G., Guo, L. P., Broesch, T., Passos-Ferreira, C., &Berg, B.(2009). Fairness in distributive justice by 3- and 5-year-olds across seven cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40(3),416–442.

Staub, E., & Sherk, L.(1970). Need for approval, children's sharing behavior, and reciprocity in sharing. Child Development, 41(1),243–252.

Taylor, Z. E., Eisenberg, N., Spinrad, T. L., Eggum, N. D., & Sulik, M.J.(2013). The relations of ego-resiliency and emotion socialization to the development of empathy and prosocial behavior across early childhood. Emotion, 13(5), 822–831.

Tsang, J.-A.(2006). Gratitude and prosocial behaviour: An experimental test of gratitude. Cognition and Emotion, 20(1), 138–148.

Zimmer-Gembeck, M. J., Hunter, T. A., & pronk, R.(2007). A model of behaviors, peer relations and depression: Perceived social acceptance as a mediator and the divergence of perceptions. Journal of Social &Clinical Psychology, 26(3), 273–302.