红河四部曲

2017-04-05越声

越声

红河哈尼族彝族自治州位于我国云南省东南部,北连昆明,东接文山,西邻玉溪,南与越南接壤,北回归线横贯东西。历史悠久、风光秀丽的红河州素有“滇南商埠”、“文献名邦”的美誉,是云南省自然和人文旅游资源的富集区,云南省的最低海拔、最大文庙、最长古桥、最早的出境火车都分布在红河州境内。

红河发源于云南省中部,至越南入海,孕育出神奇壮丽的景观——红河哈尼梯田。而元江是红河上游的主干,元江以东属于滇东高原区,以西为横断山纵谷的哀牢山区。在绵延数百里的山脉中生活着勤劳的各族人民:河谷地区居住着傣族,他们以稻作文化著称;瑶族居住在哀牢山区气候温和的箐沟中,那里林茂泉清,盛产草果、木耳和香菌,瑶族世代相传的医术神秘而有奇效;哈尼族、彝族居住在山腰地带,那里气候清凉,他们在大山中创造了堪称人间奇迹的梯田;山顶上居住着苗族,苗族妇女手工制作的蜡染和刺绣异常美丽。

在红河,人们追随着那一片片美丽的云彩,静享慵懒柔软的时光。

弥勒:阿细跳月的故乡

由我国民族音乐家彭修文根据弥勒歌舞阿细跳月创编的同名民族管弦乐曲《阿细跳月》流传多年,至今仍常演不衰,能够前往此曲的诞生地一直是我的梦想。

可邑小镇

阿细跳月源于弥勒,阿细语称“嘎斯比”,意为跳欢乐,是彝族支系阿细人最为喜欢的民间舞蹈,以其优美悦耳的音乐旋律、热烈奔放的舞姿深受人们的喜爱。阿细跳月独特的律动和韵味皆来自舞者的胯带动双腿似火而起的交替弹跳,故而极具感染力和爆发力,观看的人们皆会萌生出跃跃欲试之感。

来到红河弥勒,听说阿细跳月就诞生在“中国最休闲乡村”可邑小镇。当地人用最古朴的习俗喜迎我们的到来,喝酒、跨火盆……這让我们仿佛来到了世外桃源,宁静的山村、古朴的民风、好客的村民、精美的壁画,所有的一切都酿成一杯浓香的彝族阿细文化美酒,其甜美醇厚令人久久回味。

小镇虽然没有华丽的街区,但是每一处都有美妙动人的故事。精美的壁画描绘着彝族民俗文化的起源,通过壁画我们可以了解当地很多古老的习俗。蓝天白云下,黄墙黑瓦间,这里每一个纯朴的人身上都被光阴镶上了一层金。

闻一多的一字之改

阿细跳月作为一种土生土长的民族舞蹈,据考证已有一千两百多年的历史,它自古以来就是彝族阿细人表达喜悦、欢庆节日、丰收和青年们谈情说爱的一种歌舞形式。越是民族的就越是世界的,阿细跳月无意间走出它的故乡,走向了更加辉煌的大舞台,名扬中外。

1945年2月,西南联大费孝通、闻一多等人带领学生到现弥勒县可邑村、凤凰村采风时,意外地发现了阿细跳月这种歌舞。闻一多当时很激动,当即要求组织一场节目到昆明演出。经过一年的准备,节目于次年在昆明国民党党部礼堂成功演出。据记载,当时演出效果非常好,一票难求,报纸连篇报道,成为当时昆明街头巷尾人们津津乐道的话题。演出结束后,闻一多根据人们常在月光下跳起这种舞蹈的特点,建议将原来的“阿细跳乐”更名为“阿细跳月”,这一名称一直沿用至今。

解放以后,阿细跳月获得了新生,走出云岭大地,走向全国,走向世界。1950年10月,阿细跳月演出队在中南海演出,毛泽东主席看后说:“你们的民族歌舞跳得很好!”周恩来总理看了情不自禁地跟着跳起来。之后,这支演出队伍开赴硝烟弥漫的朝鲜战场前线慰问。1954年10月,在波兰第三届世界青年与学生联欢会上,阿细跳月获得金奖载誉而归。改革开放以后,阿细跳月频频走出国门,先后到美国、日本、英国、瑞士、奥地利以及东南亚国家演出,逐渐被世界所认知和接受。

经典的乐曲

以阿细跳月原生态歌舞为基础改编的各种音乐体裁层出不穷,民乐、西乐、独奏、重奏等数不胜数。2008年6月,阿细跳月被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录,11月,弥勒县被命名为“中国民间(彝族阿细跳月)文化艺术之乡”。

树木为何得以枝繁叶茂?因为它的根深深地扎在土壤里。在阿细跳月的故乡弥勒, “人生不跳乐,白来世上走”、“三天不跳乐,脚底板发痒”是人们对阿细跳月痴迷与挚爱的写照。在美轮美奂的庆来公园里,在依山傍水的湖泉公园中,在山清水秀的阿欲布山上,竹笛清脆,大三弦雄浑,阿细跳月的舞步铿锵有力,姑娘小伙的欢呼声热烈非凡……

天色渐晚,我们来到可邑小镇的跳月广场,这里的阿细人已经跳起了广场舞《快乐吉祥》,还有那吹叶传情,阿细人随便拿一片叶子就能吹出华丽的乐曲。他们尽情地欢呼着、舞动着,似乎有唱不完的歌谣、跳不完的舞蹈,而我们也在恋恋不舍的留客歌声中与阿细人依依惜别。

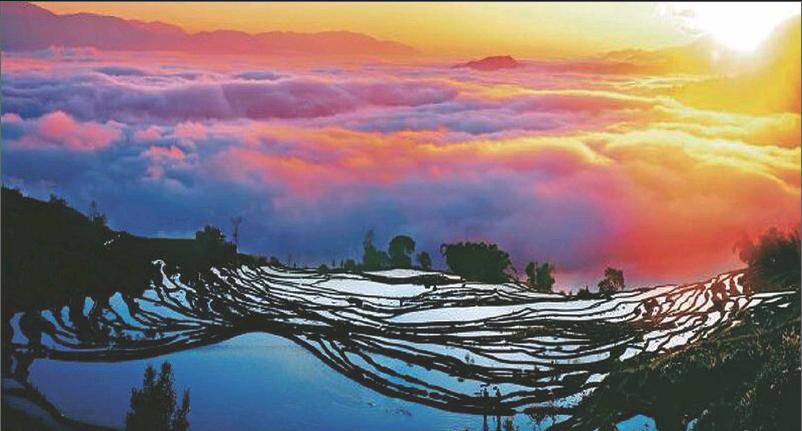

元阳:一千三百年前的古歌

中国西南哀牢山上的梯田沉默了一千三百年,人们做梦也没有想到,如今它竟会以如此美丽的身姿展现在世界的面前。

2013年12月23日,习近平总书记在中央农村工作会议上语重心长地指出:“我听说在云南哈尼稻田所在地,农村会唱《哈尼四季生产调》等古歌、会跳乐作舞的人越来越少,我们不能因为搞现代化就把老祖宗的好东西弄丢了!”

之前,在柬埔寨金边举行的第三十七届世界遗产大会上,红河哈尼梯田成功入选联合国教科文组织世界遗产名录,成为世界上首个以民族命名的世界文化遗产,也是云南省继丽江古城之后的第二个世界文化遗产。由此,我一定要去看看这个伟大的世界级文化遗产。

此次来元阳,我更关注哈尼族有名的古歌。哈尼古歌是2015年意大利米兰世博会中国馆唯一的驻场演出节目,至今广泛传唱在哈尼族村寨的《哈尼哈巴》《哈尼四季生产调》等古歌、古调是哈尼梯田世界文化遗产的核心和灵魂所在,千百年来为哈尼梯田的存续发展提供了丰厚的价值滋养和精神支撑。

当地人告诉我,《哈尼哈巴》是第二批国家级非物质文化遗产保护项目,是在哈尼族社会生活中流传广泛、影响深远的民间歌谣,是庄重典雅的古老歌唱调式。而哈尼多声部则主要歌颂劳动、赞美爱情、记录山野田园美景和民族习俗等,经国务院批准被列入第一批国家非物质文化遗产名录。

阿扎河乡普春村是哈尼族多声部发源地,多声部音乐《栽秧山歌》的历史渊源目前已无从考证,但据调查此歌是哈尼族古老的传统民歌,1986年红河州开展全州民族音乐集成调查活动,由哈尼族艺术家吴志明在下乡调研的途中偶然发现,他坚信这是一种多声部音乐。次年,云南艺术学院器乐系教授张兴荣也来到红河县,这种独特的音乐引起了他的重视,而后他确认云南哈尼族有八声部音乐存在,这引起了国内外音乐界的广泛关注。

在当地,十六岁以上的姑娘和中老年妇女都能演唱这种多声部民歌。世代与梯田打交道的哈尼人最注重的是栽秧,每当栽秧时,梯田里山歌此起彼伏,震撼山间。

州文化馆的作曲家张明告诉我,哈尼族多声部民歌历史悠久,主要流传在红河县以普春村为中心的数个哈尼族村落中,歌唱内容丰富,曲目以《吾处阿茨》和《情歌》最具代表性,演唱方式分为有乐器伴奏和无乐器伴奏人声帮腔两种。哈尼族多声部民歌的演唱场合非常多样化,梯田、山林和村寨都是人们表演的舞台,伴奏乐器均由民间歌手自己制作,三弦、小二胡只在普春村使用。哈尼族多声部民歌的唱词结构由开腔用词、主题唱词、帮腔用词三部分构成一个小的基本段落,其音乐形态在歌节结构、调式音列、调式色彩、调式组合和多声部组成等方面都显示出鲜明的民族和地域特色。

哈尼族多声部民歌是中华民族音乐的瑰宝,它与社会生产尤其是与梯田稻作农耕劳动相伴而生,凝聚着哈尼族的音乐智慧和才能,展现出哈尼族独特的演唱天赋,是研究哈尼族文化及民族性格和审美观念的重要资料。在田野考察过程中,有关专家已采录到八个声部的原生态哈尼族多声部民歌,这极为罕见,具有很高的历史、科学和艺术价值。

恩格斯说过,经济上落后的国家与民族在哲学上仍然能够演奏第一小提琴。哈尼族在經济上无法与富裕发达的民族相比,但在人与自然高度和谐发展这一人类当代最高哲学的思考和表现上,这个并不富足的民族却能演奏世界农耕文明的“第一小提琴”,这是因为哈尼梯田文化所代表的人与自然的哲学理念是无与伦比的。

建水:小调悠悠唱不停

红河建水的朝阳楼是国家重点文物保护单位,这里出产的紫陶是中国四大陶瓷之一,滇南彝族四大腔是国家级非物质文化遗产……建水这座古城有着太多的文化资源、旅游资源和脍炙人口的音乐瑰宝。

汉彝交融的结晶

建水小调是在长期发展过程中吸收汉族小调的唱词格律,并结合建水彝族民间音乐的传统音调而逐渐形成的特有歌种,其唱词为汉语,句式押韵,篇幅长短不一。在数百年的历史岁月里,建水小调一直是飘扬在彝汉人民心中的旗帜,是彝汉两族人民文化交融的结晶。在节日庆典、庙会集会、赶马路上,都能听到那永不停息的歌声,有人从青年时期唱到白发苍苍,唱一辈子也唱不够,平常的事物经他们一唱,就在刹那间容光焕发。

“西乡坝子一窝雀,一起飞到石崖脚,要落要落又不落,不落不落又想落……”这首《西乡坝子一窝雀》是最有名气的建水小调。云南著名作词家蒋明初和作曲家万里、刘晓耕根据这首小调改编创作了歌曲《一窝雀》,在2004年中央电视台全国青年歌手大奖赛上亮相,使云南音乐走向全国,建水小调也因此备受瞩目。《一窝雀》保留了原作的主旋律,加入现代作曲技法的大胆创新,运用现代美学观念和环保的现实意义重新创作并演绎,具有鲜明的民族性、艺术性和时代感,表现了一个美丽家园失而复得的场面。

《一窝雀》这首歌曲用西洋美声唱法演绎富有云南乡土气息的民族声乐作品,是一部中西合璧的佳作。影片《阿诗玛》中的插曲《一朵鲜花鲜又鲜》的主干旋律也源自于建水小调《西乡坝子一窝雀》。

白天看庙会,晚上听小调

晚上八点,建水小调晚会的舞台上变幻的灯光中,几个俊俏的女孩身着华美的民族服饰,用哈尼语唱起开场歌曲《妥底玛依》(哈尼语,马樱花的意思,代表吉祥、幸福和美好的祝愿),清亮的歌声回荡在舞台的四周,顿时点燃了观众的热情,优美的旋律和美妙的歌声令人陶醉。

建水小调是整场演出的主要内容,节目的编排从内容到形式都具有强烈的地方特色。有一个节目就叫《说建水》,通过小调和方言的形式,把建水的文物古迹、旅游景点、吃喝玩乐说了个遍。考虑到外地游客可能听不懂建水方言,演出方还提供字幕介绍。

从主持人的讲解中我还得知,建水小调包含了滇南彝族的四大唱腔:莎悠腔、海菜腔、五三腔、四腔,其中建水地区以莎悠腔最为流行。

都说建水人说话好听,就像唱歌一样,而建水小调就融合了说和唱的形式,有很多曲调,唱一段说一段,唱的时候动听,说的时候活泼,演出效果颇具特色。观众可能听不懂建水方言,但音乐是相通的。

建水小调如同其他民间艺术,源自山村田野,盛行于茶楼酒肆中,至今仍传唱不衰。地道的建水方言加上四弦、竹笛、二胡的伴奏,说唱相间,歌舞互衬,真是让人回味无穷。

短短一个小时的晚会, 听《四门调》让我尽览古时临安城丰富多彩的生活画卷,《采花调》《送郎调》为我讲述了一段段浪漫的爱情故事,《这个小城好奇怪》告诉我什么是“建水十八怪”,《出门调》《矿山谣》让我回到解放前建水人在旧矿山的生活……曲目林林总总,上山有打杵歌,下田有栽秧调,居家过日子有数不胜数的生活小调,真可谓“饥者歌其食,劳者歌其事”。

主持人还不无风趣地说:“如果你有兴趣,下了舞台我还可以带你找一处上好的烧烤摊,烤上几块西门豆腐,唱一回《螃蟹调》《四门调》《鲜花拳》,猜拳行令,唱调助兴,包你嘴巴和身心都过瘾!到时候你就会感叹:‘无情不歌,情到深处才是歌!”建水人还说:“不唱民歌干巴巴,就像吃菜没盐巴,三天不得唱调子,姑娘变成老大妈;不唱民歌干巴巴,就像春天没有花,天天都来唱小调,姑娘变成小娃娃。”

建水小调承载着建水人的情怀,彰显着建水人的胸襟,是建水人生命中不可或缺的一部分。

蒙自:走马观花旅行记

红河州州府蒙自有着许多近代历史上的“第一”:云南第一个海关、第一个电报局、第一个邮政局、第一个外国银行、第一条民营铁路、第一家外资企业、第一个驻滇领事馆、第一个火电站……这些“第一”道出了蒙自这座中国边陲小城的沧桑与厚重、荣耀与辉煌。

闻一多旧居

抗日战争期间,北京大学、清华大学、南开大学南迁至昆明后,于1938年春在蒙自设立文法学院。闻一多乘车历时两个月入滇,居住在哥胪士洋行二楼一间十四平米的小屋里。他锲而不舍地寻找救国救民之道,以致“深宵灯火,漂白四壁”。当被人问起翠湖与南湖最喜欢哪个时,闻一多说:“南湖如农家少女,我更爱南湖。”

据说,闻一多很少走出小屋,邻居郑天挺教授约他:“你何妨一下楼呢!”后来人们见到闻一多都亲切地说“何妨一下楼”。

1946年7月15日,闻一多在云南大学举行的李公朴追悼大会上演讲完毕回家途中被国民党特务暗杀。虽然闻一多在蒙自只待了一年多的光景,但重情重义的蒙自人民在一块大如山的巨石旁建了一个亭子,以此纪念这位伟大的爱国主义民主战士。

碧色寨的异国风情

法国人浪漫,法国巴黎是世界公认的“浪漫之都”。1910年,法国人修建的中越铁路通车,蒙自碧色寨是该铁路线上的主要枢纽之一,从此法国人把他们的生活方式带到了那里,所以当年的碧色寨就有“小巴黎”之称。

若是你不信,就跟随我的脚步去现在的碧色寨看看当年法国人留下的铁路运营和生活设施吧。黄墙红瓦的法式建筑,石材包墙角与门窗套,一个垂直挂在墙面上的圆形的以罗马字为时间点的钟多少有点像埃菲尔铁塔上那座大钟的翻版,“碧色寨”几个大字镶嵌在黄色的墙面上,没错,这里就是著名的碧色寨火车站。当年这里不仅是中越米轨铁路的主要驿站,也是我国第一条民营铁路个碧石(个旧、碧色寨、石屏)寸轨铁路与米轨铁路的转换站。

当年管理中越铁路的法国人的生活区就建在铁路边,与碧色寨火车站毗邻。跨过铁路,拾阶而上不到十米便是一排排法式建筑,今天我们依然可以从这些建筑的设计和使用功能上看到当年法国人在碧色寨的生活遗迹。

普通员工宿舍:厚厚的墙体上披着洋灰,白色罩面,木质天花板下一人一间的房间布局形成了非常私密的生活空间。由于墙体较厚,宿舍里冬暖夏凉不说,隔音效果也很好。

高管宿舍:这是一幢很有个性的建筑,前后配有小花园。庭前,一棚葡萄藤让身在异乡的法国人吃到了家乡的波尔多葡萄,他们还可以自酿拉菲葡萄酒一醉解千愁,在树下纳凉赏月时,法国人的思乡之情亦得以安放。后院配有菜地和奶牛圈,当年每位高官配给一头奶牛,专供主人食用新鲜牛奶。

酒店:由旅居蒙自的著名法国商人哥胪士开设,取名“哥胪士酒店”,一楼做设备间,二楼做客房。据说酒店的设施十分完备,蔡锷将军从越南海防回来时,在碧色寨下火车准备换乘小火车到蒙自,时见到碧色寨有如此高档的酒店,竟按耐不住欣然下榻。

西式餐厅:面积足有两百多平方米,是碧色寨法式建筑中单体建筑规模最大且最为豪华的建筑。餐厅底部设有通风和排水的地沟,铺木质地板,有供暖設施,建筑跨度大,层高很高,窗户占墙体面积的比例大,四周留有空地,配有绿化。那个年代,人们在这里品尝西餐,无疑是一种高雅的享受。

网球场:在西餐厅以东二十多米处,是碧色寨火车站的生活配套设施。法国人在缓坡地段开挖了一个网球场,工作之余、茶余饭后常到这里来打网球。据文管部门考证,该网球场是云南省第一个网球场,可见当年法国人生活的迹象。

法国人当年建设的上述设施至今仍保存完好,当时不仅法国人能享受到,凡是到碧色寨的商贾均可享受。碧色寨通火车后,滇南一带在个旧开矿的老板们迅速投资修建了个碧石寸轨铁路,并在碧色寨火车站设立了转换站。

碧色寨火车站周边生产和生活设施的完善以及法国人的生活方式,吸引了省内外和附近多个国家的商贾云集。为了吸引投资者,碧色寨在距火车站一百米开外的地方修建了足有二十米宽的马路,吸引了不少公司和商家入驻。

商贾的云集、人员的兴旺、生意的红火带动了碧色寨的发展,云南省的第一个邮局、第一个海关(昆明仅是碧色寨海关的一个分关)、第一个洋行均设在这里,云南的第一场电影也是由法国人在碧色寨放映的。当年的碧山小学更是赫赫有名,在当地老人中还流传着这样一种说法:“碧山小学在得高,蒙自中学来捧泡(“捧泡”即巴结的意思)。”

据说当年的碧色寨大街每到夜晚灯红酒绿,剧院、茶铺、酒吧应有尽有,既有法兰西风情,又有巴黎特征。也就是在那时,过去的鼻塞山和开初的壁蛇寨不知被哪位文人墨客诗意地称之为“碧色寨”。