“林木遗传育种学”课程实验教学改革的探讨

——以北京林业大学林学专业为例

2017-03-30胡冬梅康向阳杨丽娜

王 君 胡冬梅 康向阳 杨丽娜

(北京林业大学生物科学与技术学院,北京 100083)

“林木遗传育种学”课程实验教学改革的探讨

——以北京林业大学林学专业为例

王 君 胡冬梅 康向阳 杨丽娜

(北京林业大学生物科学与技术学院,北京 100083)

“林木遗传育种学”课程实践教学是促进我国现代林木种业创新人才培养的重要环节。北京林业大学原来的“林木遗传育种学”课程实验教学内容较为陈旧、关联性差、知识点覆盖率低、设计缺乏问题引导,难以调动学生学习的兴趣,致使该课程教学效果一般。随着学校教学实验条件的不断改善,笔者对“林木遗传育种学”课程实验教学进行了改革。以室内和室外相结合的半开放性实验为思路,设计了关联性强、知识覆盖面广的创新性实验,制作了详细的实验指导书,明确了合理的考核方式。从改革效果反馈看,新的实验教学模式激发了学生对“林木遗传育种”课程学习的兴趣,提升了学生独立思考、团队协作、分析问题、解决问题的综合能力,符合现代高等教育目标。

林木遗传育种学;实验教学;改革与实践;人才培养

2012年国务院办公厅印发了《加强林木种苗工作的意见》(国办发[2012]58号),要求全面提升林木种苗良种化水平,争取到2020年我国主要造林树种良种使用率达到75%以上。2013年国务院颁布《关于深化种业体制改革,提高创新能力的意见》(国办发[2013]109号),提出深化种业体制改革,提高创新能力,并提出重点突破种子创新、新品种选育、高效繁育等关键环节的核心技术,提高种业科技创新能力[1]。

“林木遗传育种学”课程是林学专业的核心必修课程,是一门实践性很强的课程,是现代林木种业创新人才培养的基础课程[2],它的前身是林学专业的“遗传学”和“林木育种学”2门课程,2015年被整合为“林木遗传育种学”课程。由于知识内容的不断更新以及课时数的限制,原来的“林木遗传育种学”课程实验教学已不能完全满足现代林木种业创新人才培养的需求,因此“林木遗传育种学”课程实验教学改革势在必行。

一、“林木遗传育种学”课程实验教学存在的问题

(一)实验教学内容陈旧

“林木遗传育种学”课程实验教学内容陈旧,包括花粉母细胞减数分裂观察、群体遗传分析、花粉生活力测定与形态观察、优树选择与遗传变异观测等4个主要的实验内容。其中,花粉母细胞减数分裂观察仍然让学生观察百合等植物材料的减数分裂永久制片,学生难以掌握减数分裂的制片方法并提高各种减数分裂异常情况的识别能力;优树选择与遗传变异观测是在没有开设“林木遗传育种学实习”课程时的权宜手段,目前已调整到新开设的实习课程中[3]。这些陈旧的实验教学内容未能有效提高学生的动手实验能力,难以满足当代大学生的需要。

(二)实验教学内容关联性差

“林木遗传育种学”课程各个实验不仅采用不同的实验材料,而且各实验内容相对孤立、关联性差、相互之间没有逻辑关系,致使学生不能系统地将各部分实验结果进行连贯分析。尤其当学生未来进入研究生阶段学习或更高层次深造时,由于逻辑思维训练的不足,使得他们不能将不同实验内容中所掌握的实验技能系统完整地应用于科学研究中。

(三)实验教学内容知识点覆盖率低

由于实验教学条件的限制,“林木遗传育种学”课程实验教学内容仅覆盖了细胞遗传学、群体遗传学、杂交育种等少量知识点。而随着科学技术的不断发展,在现代遗传育种研究中,分子遗传学、多倍体育种、基因工程等研究方法已被广泛应用,如果不能及时更新实验教学内容,引入最新的研究手段,尤其对于本科阶段接触分子生物学研究较少的林学专业学生而言,很可能意味着毕业后就落后于现代生物学的发展步伐。

(四)实验教学内容设计缺乏问题引导

“林木遗传育种学”课程原有的实验教学内容多以验证性实验为主,缺乏问题引导性的实验。学生经过实验过程仅能获得一个通用的结果,难以在实验结果的基础上进行深入的思考、讨论和分析,不利于激发学生学习该课程的兴趣。因此,有必要重新设计实验教学内容,以问题来引导学生通过实验过程收集数据,并在数据分析的基础上,解释问题产生的原因,从而提高学生逻辑思维和创新能力。

二、“林木遗传育种学”课程实验教学的改革措施

(一)实验条件的改善

近年来,随着北京林业大学对“林木遗传育种学”课程实验教学的不断重视,林木遗传育种本科教学实验室的教学仪器、设备条件有了明显的改善,购置了光照培养箱、电泳仪、纯水制备仪、核酸荧光定量分析仪、凝胶成像仪、微量移液器等仪器设备。另外,生物科学与技术学院投建的生物教学中心显微互动实验室,基本满足了现代“林木遗传育种学”课程实验教学的要求,为开展问题引导性实验奠定了基础。

(二)实验内容的设计

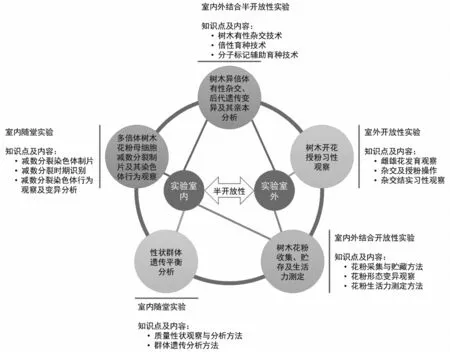

针对“林木遗传育种学”课程实验教学内容存在的问题,笔者通过整合、调整实验内容,设计了不仅符合当前教学实际而且具有创新特点的实验教学内容,包括:实验一,多倍体树木花粉母细胞减数分裂制片及染色体行为观察;实验二,树木异倍体有性杂交、后代遗传变异及其亲本分析;实验三,树木开花授粉习性观察;实验四,树木花粉收集、贮存与生活力测定;实验五,质量性状的群体遗传平衡分析等,见图1。新设计的实验教学内容缩减了验证性实验,增强了创新性实验,使知识点覆盖率提高,涵盖了细胞遗传学、群体遗传学、分子标记辅助育种、杂交育性、倍性育种、遗传变异分析等内容,满足了林学专业本科生对现代“林木遗传育种学”课程重要知识点的学习要求。其中,实验一,多倍体树木花粉母细胞减数分裂制片及染色体行为观察,属于细胞遗传学内容,包括减数分裂染色体制片、减数分裂时期的识别、多倍体减数分裂过程染色体联会特征与染色体行为观察等知识点;实验二,树木异倍体有性杂交、后代遗传变异及其亲本分析,涵盖了杂交育种、倍性育种技术、遗传变异分析及分子标记辅助育种等知识点内容;实验三,树木开花授粉习性观察,学生在对树木开花授粉习性进行观察时可以掌握雌雄花发育观察、控制授粉杂交操作、杂交结实习性观察等知识点;实验四,树木花粉收集、贮存与生活力测定,主要教授学生有关花粉采集与贮藏方法、花粉形态变异观察、花粉生活力测定等技术方法;实验五,质量性状群体遗传平衡分析,属于群体遗传学内容,包括质量性状观察与分析方法、群体遗传分析方法、遗传数据处理与分析等知识点。这5个实验内容充分整合了遗传学和育种学的重要知识点,保证了学生学习的全面性。同时,在新设计的实验内容中,笔者充分挖掘了近年较为成熟的科研成果,如多倍体配子变异规律及其细胞学机制和异倍体杂交全同胞子代遗传变异分析等,通过对其进行整合和设计,形成了关联性实验内容,不仅激发了学生的学习兴趣,而且增强了学生的逻辑思维和创新思考能力。尤其利用SSR分子标记手段,筛选共显性分离的引物进行杂种亲本分析,既可以分析杂种子代的真假亲本,又可以分析子代的分子核型,让学生接触到分子遗传学分析方法和技术,引导他们利用分子手段探讨研究遗传学问题。

图1 新设计的“林木遗传育种学”课程实验教学内容

(三)实验方案的制定

以新设计的实验教学内容为基础,笔者制定了科学、合理的实验教学方案。

首先,开放式实验教学模式已成为北京林业大学遗传学和林木育种学教学的基本特点,对于学生创新能力和动手能力的提升具有积极意义[4-5]。然而,完全的开放性实验也造成实验试剂耗材的巨大损耗,课程成本显著增加。新设计的实验内容形成了室内和室外相结合的半开放性模式,见图1。它既便于控制实验进程,又给予学生较大程度的自主空间。其中,多倍体树木花粉母细胞减数分裂制片及其染色体行为观察、质量性状群体遗传平衡分析等实验内容采用室内随堂开展的形式;树木开花授粉习性观察实验采用室外开放形式;树木异倍体有性杂交,后代遗传变异及其亲本分析,树木花粉收集、贮存与生活力测定等实验则采取室内与室外相结合的形式。

其次,通过实验材料的一致性来强化实验内容间的关联性。如,减数分裂观察和有性杂交实验采用相同的多倍体材料,学生通过观察减数分裂行为及其异常现象,结合有性杂交实验的结果,对2个不同实验结果进行关联,分析探讨造成后代变异的原因,强化实验内容间的关联性。树木开花授粉习性观察和树木花粉收集、贮存与生活力测定等实验可由学生自主选择校园里的树木材料进行花粉收集与授粉习性的研究,一方面可以节约实验时间,另一方面学生可以探究树种的花粉生活力与授粉习性间的关系。

最后,以问题引导激发学生的实验热情。如,教师提出“多倍体通常是高度败育的,因此产生了无籽西瓜、无籽葡萄等品种,那么为什么多倍体会高度败育?利用多倍体进行杂交能否获得种子呢?”“很多植物都能产生未减数配子,那么不同植物的未减数配子变异规律如何?”“异花授粉植物能否通过自交繁殖?”等问题,让学生带着问题进行实验。学生通过实验观察、数据统计分析,解答这些问题,不仅激发了学生的实验热情,而且还强化了学生对知识的理解。

(四)实验指导书的编写

为保证实验内容的可操作性和实验过程的顺利进行,“林木遗传育种学”实验教学改革课程组根据实验内容和实验条件的实际情况,编写了相应的实验指导书,制作了多媒体课件。实验指导书的内容包括各实验教学内容的目的、材料、仪器设备、试剂耗材、操作步骤、注意事项、参考文献,以及附录和实验报告格式模板等。在“林木遗传育种”课程实验教学开始前,首先学生要对实验指导书进行认真研读;其次指导教师讲解实验内容、步骤和注意事项;再次各实验小组通过讨论和文献查阅拟定实验方案、制定实验计划;最后学生开展相关的半开放性实验内容的学习。实验报告格式模板的提供在于保证最终提交的实习报告的一致性和规范性以及便于存档性。实验指导书的编写,不仅为实验教学过程的顺利实施奠定了基础,同时也为学生未来开展相关的科研工作提供了借鉴和指导。

(五)实验成绩的考核

实验成绩的评定采用百分制,成绩除含实验报告质量和出勤情况外,还特别强化了对实验成果的多媒体汇报环节,并要求各小组在实验过程中,不仅要收集实验结果的相关照片资料,而且还要保留小组成员的实验操作照片,以督促每位学生都能积极主动地参与到实验过程中。另外,根据成绩权重,各环节占据不同的分值,其中实验态度占40分,主要考核各小组的团结协作精神、学生参与实验过程的认真态度以及是否严格遵守实验管理规定;实习报告的质量占40分,主要考核数据的收集、整理和分析是否科学准确,报告撰写是否认真规范等;多媒体汇报环节占20分,由每个小组推举1名学生代表完成,主要考核学生对实验过程的熟悉程度、多媒体制作能力以及语言表达能力。多媒体制作应美观、大方,汇报中要能体现团队协作的精神。实验成绩考核的目的是为了督促学生全身心投入到实验过程中,真正掌握实验技能,培养学生严谨、求真的科学精神和团结协作的意识。

三、“林木遗传育种学”课程实验教学改革的效果

(一)学生的评价

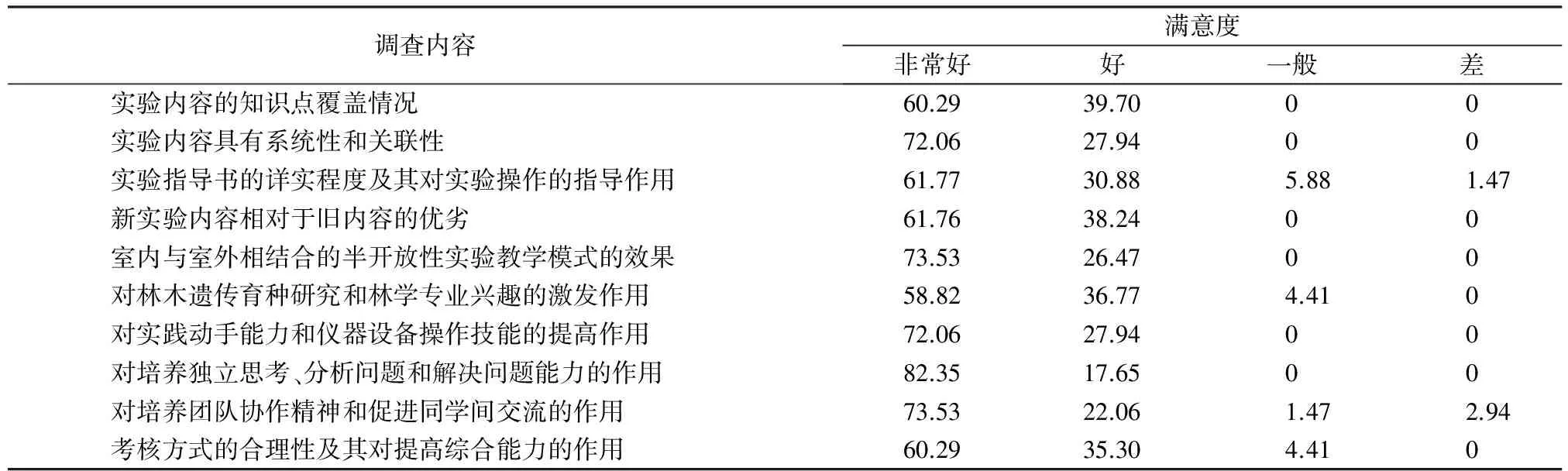

“林木遗传育种学”课程结束后,笔者对参与学习的2014级林学专业68名学生进行了问卷调查,共发出问卷68份,收回问卷68份,有效问卷率100%。调查的内容及结果见表1。

从学生问卷调查的结果可以看出,所有的学生都认为改革后的“林木遗传育种学”课程实验教学内容知识点覆盖较好,各实验内容间具有系统性和关联性,半开放性实验教学模式具有较好的实验效果,实验教学提高了学生的实践动手能力和对仪器设备的操作技能,培养了学生独立思考、分析问题和解决问题的能力;92.65%的学生对实验指导书的详实程度和指导作用表示了认可(“非常好”和“好”);95.59%的学生认为“林木遗传育种学”实验课程激发了他们研究学习林学专业的兴趣(“非常好”和“好”),提高了团队协作精神,促进了学生之间的交流,提升了学生的综合能力。在实验过程中,学生普遍反映“这门课很有意思,很喜欢”“这门课程总的来说很有特点,能激发学生独立动手动脑的能力,理论与实践相结合很有创意”“这是我们第一次真正自己设计、自己独立思考并完成的实验课程,是一种完全不同的体验,对实践能力的提高确实帮助很大”“这学期的‘遗传育种学’实验在我们自主思考、主动操作的过程中结束,这种实验模式锻炼了我们的能力,让我们学到了更多的知识”。可见,总体而言,改革后的“林木遗传育种学”课程实验教学内容和方案得到了学生的广泛认可,体现出学生对开放式、创新式实验教学模式的渴求。尽管如此,学生也提出“希望教务处应安排更多的实验学时数”“增加组内成员的相互评价环节”等建议,这将在未来的教学过程中逐渐完善。

表1 学生对“林木遗传育种学”课程实验教学改革的评价 %

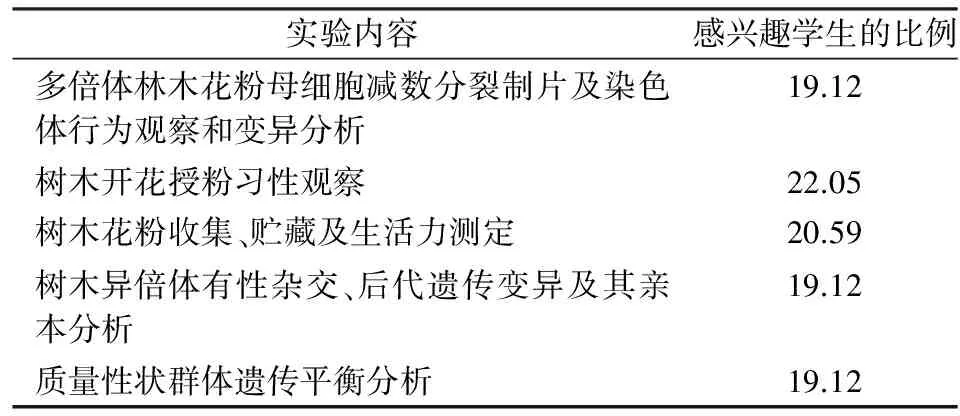

调查结果还发现,学生对不同实验内容的喜好程度差异较小。由表2可知,学生最感兴趣的实验内容是“树木开花授粉观察”,占22.05%;其次是“树木花粉收集、贮藏与生活力测定”,占20.59%。这2部分实验相互关联,学生通过室外套袋、去雄、控制授粉或不授粉等设计,分析了不同树种的授粉习性,并对收集的花粉进行了活力的测定。实验表明,学生对有性杂交等育种技术相对具有更强的兴趣,也可能与减数分裂观察等遗传学知识点相对难度较大有关。

表2 学生感兴趣的“林木遗传育种学”课程实验内容%

(二)教师的评价

1.改革后的“林木遗传育种学”课程实验教学内容显著提升了学生的创造力

任课教师在实际教学过程中,发现通过新实验教学方案的实施,很多学生对林木遗传育种的实质有了更加深入的理解,认识了通过育种手段创造变异、选择变异并利用变异的遗传育种本质。

此外,任课教师发现,“林木遗传育种学”课程新的实验教学方案明显提高了学生的创新意识。学生需要通过查阅资料、小组讨论、制定方案、实验设计、数据采集、分析讨论等一系列环节,完成实验任务。一旦遇到困难或问题,马上展开团队研讨和分析,并提出解决方案,如林学14-1班的4名学生利用离体培养基萌发法对花粉活力进行测定时,发现使用传统方法将培养基滴在凹槽载玻片上,存在培养基面积小、容易干燥、花粉容易集团、观察不便等问题。他们分析后将其改为用培养皿固体培养基薄层培养,将花粉倒扣于有水的培养皿上盖中以保湿的方法对花粉进行萌发,其萌发效果良好,并且便于操作和观察,该方法也在各小组广泛使用。可见,“林木遗传育种学”课程实验增强了学生对课堂知识的理解,培养了学生发现问题、分析问题、解决问题的综合能力,提高了学生的创新思维。

2.改革后的“林木遗传育种学”课程实验教学方案设计合理、内容饱满

多名教师对改革后的“林木遗传育种学”课程实验教学内容进行了分析,一致认为新的实验教学方案更加符合当前的本科生教学实际,并且做到了与当代林木遗传育种学前沿知识的衔接,知识点覆盖面广、内容设计合理,满足了当前我国林木遗传育种创新型人才培养的基本需求。尤其将科研成果或进展整合到教学内容中,是现代高校“林木遗传育种学”课程教学改革的总趋势,在丰富教学内容的同时,激发了学生学习的兴趣以及投身科研工作的热情。

总之,“林木遗传育种学”课程实验教学改革形成了较为合理的创新性实验教学方案和教学内容,激发了学生对林木遗传育种研究的兴趣,促进了学生对理论知识的掌握和运用,提升了学生独立思考、团队协作、分析问题、解决问题的综合能力,符合现代高等教育的目标。

[1] 国务院办公厅.关于深化种业体制改革提高创新能力的意见[J].中华人民共和国农业部公报,2014(2):13-14.

[2] 陈金换,程武,康向阳.林木遗传育种学科研究生培养模式改革及思考[J].教育教学论坛,2016(23):192-193.

[3] 王君,康向阳,李伟,等.“林木育种学”课程实践教学的改革探索——以北京林业大学为例[J].中国林业教育,2015,33(4):59-62.

[4] 康向阳,胡冬梅.“林木育种学”开放式实验教学实践[J].中国林业教育,2008,26(1):68-70.

[5] 胡冬梅,张金凤,沈一岚.创新性遗传学大实验对提高大学生综合能力的研究[J].中国林业教育,2008,26(6):5-7.

(责任编辑 孙艳玲)

北京林业大学教学改革研究项目——“林木遗传育种学”课程实验教学改革与实践,项目编号BJFU2016JG018。