回归本体价值的经济型微课模型构建与应用

2017-03-28蒋立兵

蒋立兵

【摘 要】

国内微课的竞赛、培训、建设和研究,已经成为当下教育领域炙手可热的焦点。分析发现目前“微课热”背后的微课建设主要存在着三种价值取向上的误区:“重讲解、轻引导”的知识取向、“重技术、轻设计”的技术取向和“重竞赛、轻应用”的竞赛取向。产生这些问题的根本原因在于微课开发指向了教师的动机需要,却忽视了其本体价值,而“经济型微课”开发是打碎微课花瓶、回归微课应用价值的有效途径。针对国内微课建设的误区,提出了“经济型微课”的概念模型,并通过准实验方法验证了该模型的价值性与可行性。

【关键词】 本体价值;微课;经济型微课;概念模型

【中图分类号】 G434 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009-458x(2017)02-0053-06

伴随着在线学习和微学习等新型学习方式的兴起,微课成为支持泛在学习的重要学习资源而备受学习者青睐,在短时间内得到了广泛关注和迅速发展。在国外,影响最大的是可汗学院和TED-ED。在国内,自2010年佛山市教育局胡铁生将微课引入后,无论是实践层面还是研究层面,微课都已经成为我国教育领域关注的“热点”,一定程度上推动着教学模式和教学方式的变革(魏江明, 等, 2014)。尽管我国的微课竞赛、培训、建设和研究如火如荼,但其应用现状却不容乐观。产生这种现象的根本原因在于:微课建设指向了开发者的动机需求,歪曲了微课的实践价值。因此,校正微课的价值取向对促进其健康发展具有重要意义。

一、微课的本体价值:应用价值

对“中国微课网”和“全国高校微课资源网”的作品分析发现,当前国内微课开发普遍存在着知识取向、技术取向和竞赛取向三种误区,都偏离了微课的应用价值。从国外微课的成功经验来看,“应用取向”才是微课建设的应然价值追求,国内微课建设务必打碎花瓶、回归应用。

(一)微课建设的误区:走得太远忘记起点

1. 知识取向:重讲解、轻引导

开发微课的主要目的是为了促进学生有效地自主学习,利用微课让自主学习变得更轻松、容易、有效。依据建构主义学习理论和布鲁姆教学目标分类体系,微课就是要利用信息技术手段通过搭建脚手架、创设情境和任务驱动等策略,引导学习者进行一系列的探究性活动,培养学习者的高阶认知能力。新课程改革也明确提出,改变课程过于注重知识传授的倾向,利用信息技术实现学习方式、教学方式和互动方式的变化(李锋, 等, 2014)。但是,当前国内的微课开发普遍呈现出一种“知识至上”的价值取向,即把微课作为信息呈现的载体,一味地注重知识传授,忽视了“启发式”原则的应用。陈子超等(2014)对“中国微课网”和“全国高校微课教学竞赛网”的作品抽样发现,以讲授为主的微课占到了76%左右,仍然停留在浅层次的“信息呈现”上。范建丽等(2016)对第二届全国高校微课教学比赛作品的分析发现,参赛作品基本上都是知识理解类,过于追求知识内容的全面性与教学结构的完整性。“知识取向”的微课很容易变成教师讲授录像的片段式切割,难以有效地促进学生自主学习。

2. 技术取向:重技术、轻设计

微课的建设离不开信息技术的支持,但是过于注重技术而忽视用户体验设计,一定会影响学习者的认知体验。从“中国微课网”和“全国高校微课教学竞赛网”的作品分析来看,普遍体现出“技术取向”,缺乏有效的教学设计和资源设计。胡铁生(2014)對高校参赛教师的调查显示,开发者普遍认为自己作品的缺陷主要在技术层面上,呈现形式单调(52.8%)、画面不清晰(36.1%),远大于教学水平不高(32.1%)、教学互动不够(27.9%)等。范建丽等(2016)认为,第二届全国高校微课教学参赛作品过于追求形式效果、较少考虑制作成本,甚至花费较大的代价请校外专业团队制作包装。从笔者带学生参加大学生信息技术创新大赛“微课评优”和全国大学生计算机设计大赛“微课组”评选来看,大赛评委比较偏爱3D动画、Flash动画制作的作品。比如获得全国一等奖的一个微课作品,利用3D建模技术制作“传统建筑的屋顶形式”,可谓高成本技术呈现浅层次信息,典型地体现了微课开发的“技术取向”。过于重视技术、忽视设计的微课,把简单的知识信息以绚丽的技术呈现出来,除了给学习者带来视觉美感之外,难以启发学习者进行深度思考,更无法促进学生的高阶认知发展,不能最大限度地发挥微课的本体价值。

3. 竞赛取向:重竞赛、轻应用

张一川等(2013)认为,我国当前微课建设主要应用于教师的专业化发展,即通过教师参加微课竞赛,实现同行之间的学习交流,提高微课的开发水平。2010年,佛山市举办的“首届中小学教师优秀微课作品大赛”征集了1,700多件参赛作品;2012~2013年,教育部教育管理信息中心举办的“中国微课大赛”面向全国征集了上万件作品;教育部高校教师网络培训中心举办的“全国首届高校微课教学比赛”,超过1,600所学校参赛,选手人数超过了12,000人,覆盖高校各个学科专业。目前,这两项微课竞赛已在全国范围内举办了两届,第二届的规模超过了第一届。尽管我国微课竞赛热火朝天地开展着,但是缺乏应用的现状却不容忽视。范建丽等(2016)认为,我国的微课始于竞赛、热于竞赛,存在着较大的作秀成分,主要以获奖为目的,较少考虑微课的教学应用。陈子超等(2015)对佛山市参加“中小学教师微课开发与应用能力培训”的100名教师调查显示:将微课应用于教学的比例居然是0,制作微课的目的全部是参加竞赛。微课建设“重竞赛、轻应用”的现状在全国范围内大同小异。王玉龙等(2015)研究发现,造成“竞赛取向”的主要原因在于,教师制作微课的目的是希望通过参加竞赛获奖而晋升职称,并不是为了支持学生的自主学习或优化课堂教学效果。

(二)微课的本体价值:打碎花瓶、回归应用

在国外,微课主要应用于教学改革实践和学生自主学习。美国有2万多所学校使用可汗学院的微课开展数学教学,并且受到师生们的欢迎(吕森林, 2014)。Teachers TV涵盖了英国中小学及幼儿阶段的微视频,不仅为学习者提供课外学习资源,而且为教师提供课堂教学资源,帮助教师拓展专业知识,提高教学水平(吴秉健, 2013)。无论从微课的起源和内涵看,还是从国外微课的应用看,微课的本体价值无疑是“教学应用”,而不是教师的“专业化发展”。微课主要有三个应用情境:一是支持翻转课堂,是课前学习者自主学习的主要资源;二是应用于课堂教学某个环节,优化课堂教学效果;三是应用于课外拓展学习,作为课堂教学的有效补充。微课建设就是要根据其应用情境,从提高学生学习的有效性出发,指向用户的学习需要和认知规律,通过精心的设计和平民化开发,打碎微课作为摆设的“花瓶”,回归微课教学应用的本体价值,提高微课的应用绩效,促进微课的可持续发展。

二、凸显应用价值的微课形态:“经济型微课”

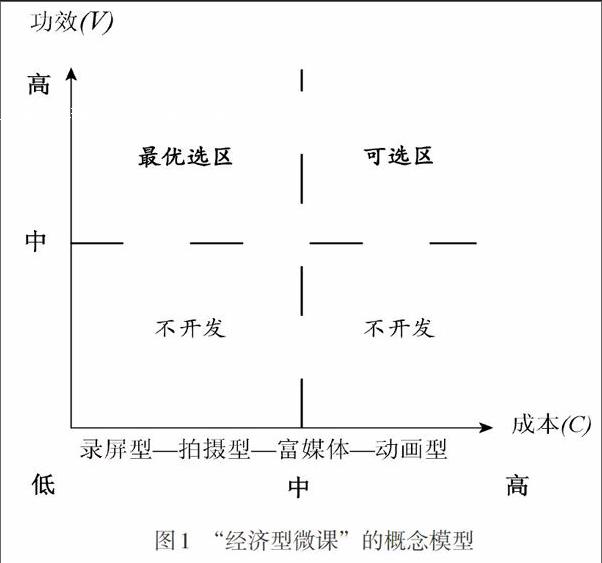

笔者针对国内微课建设的三种价值误区,从微课的制作成本和教学功效两个维度提出了“经济型微课”概念模型。它不仅能够体现微课的应用价值,而且可以降低微课的开发成本,便于系统地开发系列“微课”。同时,“经济型微课”概念模型能为微课建设者选择开发技术提供一种参考方法。

(一)构建“经济型微课”的理论基础

在具体教学情境中,“是否需要开发微课”和“选择何种技术开发微课”都是微课建设者不可回避的问题。微课作为一种教学资源,有其特定的适用条件和适用情境。是否开发微课主要取决于微课能否发挥其独特的优势,即当微课能够发挥较高的教学功效时,可以考虑进行开发,反之则不开发。选用开发技术的过程其实是一个媒体选择的过程,可借鉴教学设计过程中的媒体选择方法。

美国著名教育技术专家罗米斯佐斯基(Romiszowski, 1981)提出了影响媒体选择的因素模型,指出影响媒体选择的主要因素包括学习任务类型、选择的教学方法、学生的特点、教师的态度与技能、教学环境、资金与时间限制等。依据这个模型,章伟民(2000)把影响教学媒体选择的因素归纳为有效的传播(教学目标和教学内容)、合理的代价(价格和效用)、现实的制约(时间和便利)以及人的因素(教师和学生)。何克抗(2002)依据罗米斯佐斯基影响媒体选择的因素模型,提出了在选择教学媒体过程中要遵守“代价最小原则”,即在选择教学媒体时,要根据能得到的效能和需要付出的代价来决定,力求做到以最小的代价实现最大的收益。

美国传播学专家施拉姆(Wilber Schramm)根据经济学的“最省力原理”提出了“施拉姆公式”,即媒体选择概率(P)=媒体的功效(V)/媒体的代价(C)(张亚斌, 2006)。其中,V指教学媒体促进教学目标达成的功能和效率,具体包括创设教学情境、激发学习动机、拓展思维视角、唤醒已有经验、清晰呈现内容、直观显示过程、高效阐释原理以及提高学习体验等;C主要指使用教学媒体所需要花費的人力成本、时间成本和经济成本。李龙(2001)认为施拉姆公式是一种教学媒体选择的最优化规律,依据“施拉姆公式”,选择教学媒体时必须遵循低成本、高效能的原则。有学者基于这个原则设计了“媒体最优选择决策模型”。在一个二维坐标系中,用纵坐标表示媒体成本(C)、横坐标表示媒体功效(V),在横坐标和纵坐标的中央位置绘制两条虚线,分别表示成本(C)和功效(V)的“中间值”。这样就将坐标系分为高功效高代价、高功效低代价、低功效低代价、低功效高代价四个区域。那么,高功效低代价区域即为媒体最佳选区,高功效高代价区域即为媒体可选区。

(二)“经济型微课”概念模型的架构

任何一个微课都有制作成本和应用功效,采用不同技术开发的微课所耗费的成本不同,其功效也可能存在差异。微课的制作成本主要包括人力资源成本、设备购买成本和设备使用成本等。微课的功效是指微课能够帮助学生达成目标的功能和效率,主要包括两个方面的内容:一是微课能够多大程度上帮助学生实现学习目标,二是微课帮助学生实现目标的效率如何。假如某微课的制作成本为C,微课的功效为V,微课的价值指数为P。那么,价值指数=应用功效÷制作成本,即P=V/C。这样就可以依据微课的价值指数来选择微课的开发技术。

基于当前微课开发“知识取向”“技术取向”和“竞赛取向”的现状,依据媒体选择的“代价最小原则”和“媒体最优选择决策模型”,笔者提出了“经济型微课”的概念模型(如图1所示)。“经济型微课”是指在微课开发过程中,综合考虑内容、目标、对象、条件等因素,依据应用功效和制作成本决定采用何种技术开发微课,力求做到以最小的成本实现最大的功效。在二维坐标系中,把微课的制作成本(C)作为横坐标、微课的功效(V)作为纵坐标,成本(C)和功效(V)从坐标原点开始由低向高,在横坐标和纵坐标的中央位置绘制两条虚线,分别表示成本(C)和功效(V)的“中间值”,这样就将坐标系分为四个区域。依据微课的制作技术,将微课分为录屏型、拍摄型、富媒体(混合使用多种媒体)和动画型。一般来说,这四种类型微课的制作成本和制作难度关系为:动画型>富媒体>拍摄型>录屏型。将这四种常见的微课开发技术按照成本大小依次放置在横坐标成本(C)上。

在确定“教学内容”“教学目标”“教学对象”等因素的前提下,如果能够通过开发微课实现“中高”教学功效,就可以考虑进行开发;否则就不开发。在确定开发微课后,选择何种技术手段来制作,可以依据微课的价值指数(P)来确定,P值越大表示功效与成本之间的比值越大,微课的收益就越高。也就是说,开发微课要优先选择“低成本、高功效”的制作技术,即图1中的“最优选区”。在无法找到“低成本、高功效”的技术情况下,才考虑“高成本、高功效”的开发技术,即图1中的“可选区”。

三、“经济型微课”概念模型应用的

效果检验

为了检验“经济型微课”概念模型的价值性与可行性,笔者于2016年6月选取某大学教育技术学专业学生作为准实验对象,将一个班的学生分成两个无显著性差异的等组,学生对分组和准实验并不知情。让两组学生分别使用“常规型微课”和“经济型微课”进行自主学习,然后利用统计分析法检验两组学生利用微课开展学习的效果。

(一)等组准实验设计

在教学内容上,选取“Premiere非线性编辑”课程中的3个知识点:关键帧动画、局部马赛克和视频抠像,开展基于微课的自主学习等组准实验,利用组间差异性分析比较两组学生分别学习两种微课后的学习成绩。准实验尽量控制干扰变量,排除了对照组与实验组的差异、研究主体的主观因素、数据收集信息失真等方面的影响与干扰。本研究控制干扰变量的方法如下:在两类微课学习效果的对比准实验中,采用测量配对法分组,确保对照组A和实验组B在学业能力和知识基础上基本相当,不存在显著性差异;对作业匿名评分所收集的数据真实可靠,排除了研究主体的主观性因素干扰。准实验的具体步骤如下:

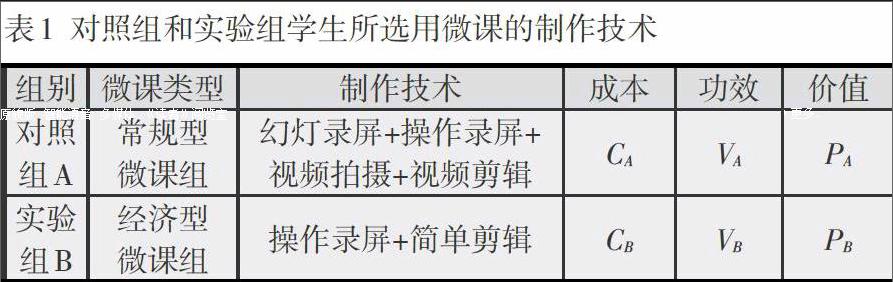

1. 采用测量配对法把学生分成两个等组。先依据学生在该课程曾经提交的电子作业成绩对学生进行排序,再根据成绩排序将学生分成两个等组,其中对照组A有17人,实验组B有18人。

2. 让两组学生各自学习两种不同类型的微课。A组学生学习“常规型微课”,均来自“全国高校微课教学比赛平台”,微课名称分别是“关键帧动画”“局部马赛克效果”“抠像效果的运用”,微课的制作方法主要是幻灯录屏+操作录屏+视频拍摄+视频剪辑;B组学生学习“经济型微课”,依据本文的“经济型微课”概念模型、知识点的特点和学习者特征,选用“操作录屏+简单剪辑”的经济性技术手段制作。两组学生学习微课有时间限制。学生学习遇到困难时可随时向教师请教,自学结束后教师针对自主学习中遇到的问题进行针对性的提升讲解。

3. 收集学生自主学习微课后的学习成绩。自主学习完成以后,每个学生独自完成配套的三个小作业,要求学生完成作业后按照学号提交,作业文件名不显示学生姓名。由教师对学生的作业进行匿名评分,并计算每个学生三个小作业的平均分。假设A组学生所使用“常规型微课”的制作成本为CA,A组学生的学习效果为VA,“常规型微课”的价值指数PA=VA/CA。B组学生所使用“经济型微课”的成本为CB,B组学生的学习效果为VB,“经济型微课”的价值指数PB=VB/CB。对照组A与实验组B具体情况如表1所示。

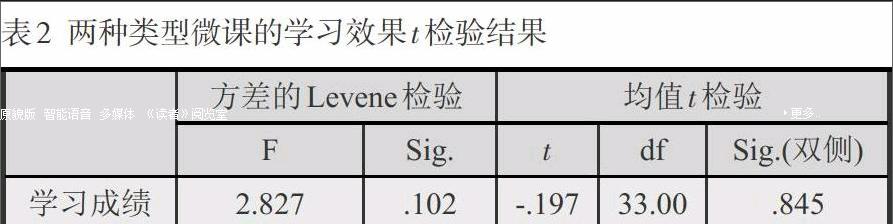

4. 对学生学习成绩数据做组间差异性分析。由于数据样本较小、成绩具有连续性的特点,可利用SPSS20.0对两组学生的作业成绩采用T检验进行组间差异性分析。在做均数显著性差异检验(T检验)之前对数据做方差齐性检验,如果两个样本方差的差异未超过统计学所规定的范围,即两样本的方差齐性,直接采用均数显著性差异检验。如果两样本的方差不齐,选用均值比较的校正公式进行处理(杜晓新, 2013)。

(二)成本与效益分析

两组数据独立样本t检验结果如表2所示。在方差齐性检验中,F=2.827,p(sig)=0.102>0.05,说明两样本方差齐性。因此t检验结果为:t=-0.197,p值(雙侧)=0.845>0.05,说明实验组与对照组的自主学习效果不存在显著性差异。另外,从两样本的均值(MA=80.53, MB=81.00)可以看出:实验组成绩均值和对照组成绩均值相差非常小,也未呈现出明显差异。

从双组对比准实验结果可以看出,“经济型微课”的教学效果与“常规型微课”基本相当,两个样本在统计学上不存在显著性差异,因此两种类型的微课在支持学生的自主学习上取得了基本等同的效果,即VA=VB。但是,分析微课的价值不仅仅要看微课所达到的教学功效,还要看其制作成本。准实验中的“经济型微课”是在安静环境下,使用笔记本电脑、头戴式麦克风和Camtasia Studio录屏软件等简易设备和软件,在Premiere软件中进行操作录屏,采用视频软件对其简单剪辑、音频降噪处理后制作而成。三个“常规型微课”都是采用摄像机拍摄、幻灯片录屏、Premiere操作录屏、后期多路信号剪辑、音频降噪等技术制作。从制作设备、花费时间、环境要求、制作技术等方面来看,竞赛平台上所选用的“常规型微课”的制作成本远大于“经济型微课”,即CA>CB。因此,PA 需要说明的是,“经济型微课”并不是说一定要选择低成本的制作技术,而是依据功效(V)与成本(C)的比值来确定,即优先考虑低成本的制作技术,在低成本制作技术难以奏效的情况下才选择高成本制作技术。如在“Premiere非线性编辑”课程学习过程中,仅用操作录屏的制作技术能实现较高功效,就可以不使用摄像机进行拍摄。再如,在制作小学数学“扇形统计图”微课时,用幻灯片录屏的低成本制作技术就可以达到较高的功效,也不需要用到更复杂的制作手段。但是,在制作“日食和月食的形成原理”微课时,采用录屏或拍摄的方法都难以呈现天体复杂的运动过程,此时只能“退而求其次”,混合运用录屏技术、Flash动画等多种技术手段制作“富媒体微课”,以取得更理想的效果。 四、倡导“经济型微课”开发的重要价值 微课作为支持自主学习的一种新型学习资源,其本体价值是应用而非竞赛。针对我国微课建设呈现出的知识取向、技术取向和竞赛取向三种价值误区,准实验研究表明,“经济型微课”打碎了微课作为摆设的“花瓶”,指向了学习者的学习需要,降低了微课的开发成本,便于微课的系统开发,体现出微课的应用价值,值得广大教师借鉴。 (一)“经济型微课”体现了微课的本体价值 “经济型微课”从学习者的认知特征出发,摒弃了以展示华丽技术为主要目的的竞赛需求,指向了学习者的学习需要,将开发的重点放在了微课的设计上。通过精心的教学设计和界面设计,利用情境创设、任务驱动、问题求解和启发讲授等手段激发学习者的动机,引导学习者进行探究性学习,实现对内容的深度建构,提高学习者自主学习的有效性,回归微课的本体价值,即教学应用。 (二)“经济型微课”降低了微课的开发成本 “经济型微课”能够有效地降低微课的开发成本。一方面,“经济型微课”追求微课的高功效,避免低效或无效开发。微课并不是万能的资源形态,也无法解决教学中的所有问题。“经济型微课”以较高的功效为开发前提,把是否能达到较高的功效作为微课开发的必要条件,避免由于大量低水平的无效或低效开发而浪费人力、物力和财力。另一方面,“经济型微课”倡导优先使用低成本技术,在低成本技术无法满足要求的情况下才使用高成本技术,避免由于盲目追求绚丽技术而带来的资源消耗和资源浪费。 (三)“经济型微课”有利于微课的系统开发 国外微课的成功案例和经验告诉我们,针对单个知识点“零散制作”的微课难以满足学习者系统学习的需求,只有为课程重要知识点开发出系列微课并组成“微课程体系”,才能真正有效地发挥微课的本体价值。“经济型微课”坚持微课的应用取向,从学习者的学习需要出发,在大大降低开发成本的同时,还为系统地制作微课创造了便利条件,让批量开发系列“微课程”成为可能。

[参考文献]

陈子超,王玉龙,蒋家傅. 2015. 当前微课发展面临的问题与对策[J]. 现代教育技术(10): 67-72.

杜晓新. 2013. 心理与教育研究中实验设计与SPSS数据处理[M]. 北京:北京大学出版社:15-25.

范建丽,方辉平. 2016. “互联网+”时代高校微课发展的对策及应用——从第二届全国高校微课教学比赛谈微课与教学的整合[J]. 远程教育杂志(3):104-112.

何克抗. 2002. 教学系统设计[M]. 北京:北京师范大学出版社:124.

胡铁生,周晓清. 2014. 高校微课建设的现状分析与发展对策研究[J]. 现代教育技术(2):6-13.

李锋,张斌. 2014. 基于课程标准的学校微课程研发[J]. 课程·教材·教法(11):23-27.

李龙. 2001. 教学过程设计[M]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社:216.

吕森林. 2015. 互联网+能否破解“上学难”?大数据挖掘学生个性[N]. 光明日报,11-13(11).

王玉龙,陈奕如. 2015. 我国中小学微课开发与应用现状的内容分析研究——以中国微课网的微课资源为例[J]. 中国远程教育(4):56-62.

魏江明,张学军,王梅. 2014. 我国首届中小学微课大赛作品研究综述——基于内容分析法[J]. 中国远程教育(10):78-82.

吴秉健. 2013. 国外微课资源开发和应用案例剖析[J]. 中小学信息技术教育(4):23-26.

章偉民. 2000. 要重视教学媒体的选择和组合运用[J]. 教学仪器与实验(9):31-33.

张亚斌. 2006. 远程教学中的媒体选择理论[J]. 开放教育研究(1):54-58.

张一川,钱扬义. 2013. 国内外微课资源建设与应用进展[J]. 远程教育杂志(6):26-33.

Romiszowski, A. J. (1981). Designing Instructional Systems: Decision Making in Course Planning and Curriculum Design. London: Routledge, 108.