张如屏鲜为人知的革命生涯

2017-03-28赵东云

赵东云

1938年夏,一位在皖东抗日前线负伤的游击队负责人,到武汉治伤,当他向八路军驻武汉办事处的周恩来汇报工作时,含着热泪做检讨,对自己没有指挥好战斗深表自责、懊悔,周恩来鼓励他说:“打就打了嘛,敢打就是不错……”并安慰他安心养伤。这位严格要求自己的游击队负责人,就是张如屏。

历史的烟尘,似乎遮掩了许多英雄的轮廓,说起“张如屏”,如今鲜有人知,但他在江淮大地上的战斗故事、斗争经历,可谓跌宕起伏,极富传奇色彩,也永远值得后人纪念和钦敬。

向往进步入黄埔

身陷囹圄意志坚

1907年,张如屏出生于安徽省寿县杨庙乡。他所生活的时代,可谓风云激荡,袁世凯称帝、护国战争、溥仪复辟、军阀争斗,把个草创不久的民国社会搞得光怪陆离,诡异万端。俄国十月革命爆发、五四运动的怒潮、马克思主义的传播、中国共产党的诞生,又使国人看到了新的希望,更使青年人热血沸腾。这一切,都给张如屏成长的年轮打下了深深的印迹。像许多年轻人一样,张如屏也曾有过迷茫,但他是个有思想的人,总是带着一颗火热之心、执着地追寻救国真理。

对于张如屏来说,1923年是重要的一年。那年,父亲逝世,他转到寿县陶楼一家私塾读书,在那里,他遇到了自己的革命引路人陶淮。

陶淮曾在芜湖第二甲种农业学校、上海大学学习,是寿县地区最早的中共党员之一。张如屏称陶淮这位族亲为“二叔”,视陶淮为良师益友,经常向他请教,与他交流思想。不久,经陶淮介绍,张如屏先后到“改良私塾”和“淮上中学补习社”学习。这两所学校,分别由李坦和胡允恭、吴云、吴震创办,李坦、胡允恭等人都是寿县早期共产党员。在淮上中学补习社学习期间,张如屏加入了“淮上青年社”(中共领导下的先进青年组织)。对于这段重要的人生经历,张如屏印象极为深刻。

1925年,张如屏到位于芜湖的安徽第二农业学校读书。次年夏,他前往广州,不久便考取了黄埔军校,成为该校第六期入伍生,逐渐走上了革命道路。这一年,张如屏刚刚19岁。

当时的黄埔军校,是许多青年向往的圣地,而国民大革命的滚滚洪流,更使军校学生热血沸腾。张如屏进入黄埔军校后,被编入一团四营十三连。政治教官、中共秘密党员张庆孚经常启发学员们的革命意识,要他们提防国民党右派搞阴谋诡计。张如屏等进步学生与右派学生进行辩论,反对蒋介石的新军阀作风。张如屏还经常购买《中国青年》《向导》等进步书刊,认真阅读,探寻救国真理。张如屏的表现,引起了党组织的注意,经同学、秘密党员王芳泽介绍,张如屏加入了中国共产党。

此时,黄埔军校内的思想斗争十分激烈,右派势力也愈加猖獗。1927年4月中旬,蒋介石突然背叛革命,悍然向共产党人举起了屠刀。4月15日凌晨,张如屏听到起床号,起身拿枪准备出操,竟发现枪栓、子弹、刺刀全被卸去,他预感到反革命分子要动手了。队伍在操场上集合完毕,营长面色阴沉地走到队伍前面,要大家互相揭发共产党。张如屏等20多名进步学生被揭发,随即遭到逮捕,被押到南石头监狱。

南石头监狱,又名惩教场,位于广州市郊河南南石头车歪炮台对面,这里原是一座关押刑事犯的监狱,此时变成了监禁共产党员和革命群众的地方。监狱壁垒森严,岗哨林立。

张如屏等革命者被关押后,头发被剃,脚加重镣,每日仅能放风两次,且时间短暂。监狱中卫生情况糟糕透顶,饭食更是糠糟不如,不少狱友不久就身染疾病。张如屏也不幸得了软脚病,连续多日高烧不退,时昏时醒。狱卒多次要将他拖出去埋掉,多亏难友极力阻止,方得以幸免。苏醒过来后,张如屏发现自己四肢瘫痪了,在那一年多时间内,他生活无法自理,连吃饭都极为艰难,只能用嘴啃,用舌舔。即便如此,敌人的皮鞭还是时常无情地抽打在张如屏的身上。幸亏难友们施以援手,使身陷绝境的张如屏稍稍感到一点人间温暖。

极度险恶、残酷的环境,逼得一些难友消沉、自残,甚至自尽,但真正的革命者永远不会屈服于敌人的淫威。同在一个监狱的党的优秀干部有黄埔军校入伍生政治部主任熊雄,中山大学学生领袖夏梅白,因广州起义失败而被捕的周文雍、陈铁军等许多同志,面对敌人的枪口,他们大义凛然,英勇就义。革命烈士的鲜血,更增添了同志们对敌人的无比仇恨,也教育了革命者,使他们更看清了反动派的顽固、虚伪的本质。熊雄在就义前,常找个别同志谈心,要求难友们组织起来,坚持斗争。于是,难友们暗中串联,成立了各式各样的学习小组,还成立了济难会,难友们下定决心,要把这罪恶的牢底坐穿。

1928年5月,反动当局组织“特别法庭”,对这批政治犯进行“开庭审判”。庭审中,面对法官的指责和诬陷,张如屏一一加以驳斥。法官虽理屈词穷,但还是判了张如屏两年有期徒刑,理由就是他曾读过进步书刊。后经家乡曾参加过辛亥革命的老人李雨村的积极营救,张如屏才于1929年底被释放出狱。

淮上点薪火 瓦埠举红旗

出狱后,张如屏和狱友戴冠宇、高国玖(均为秘密党员)结成一个党小组,一道离开广州,取道香港,乘邮船前往上海,寻找党中央。党中央派吕共器到码头接张如屏一行。吕共器把他们暂时安顿在法租界住下,等待組织部分配工作。不料,吕共器突然被捕,张如屏等不仅与党中央失去了联系,且处境危险,只得离开上海。

张如屏等3人回到寿县,准备筹备一些经费,再去上海寻找党组织。张如屏卖掉了十多亩地,筹集了200多元经费。然而这时他又不幸患上了伤寒病,卧床不起,只得暂时留在杨庙家乡。一天,寿县中心县委书记曹鼎找上门来,对张如屏说:“你的组织关系已转到寿县来了,我县军事干部少,你留下来跟我们一起干吧!”这样,张如屏被编在吴庄子党支部。

此后,因战斗在大别山的六霍县委需要军事干部,病情稍好的张如屏,被调到红一军三师一〇八团担任党代表。在攻打金寨的战斗中,适逢雨季,道路泥泞,行动艰难,张如屏又一次病倒。师政委鲍益三派人送张如屏到军医院治疗,并告诉他:“你去军医院治疗,同时担任医院的党代表。”

1930年10月,红军接连取得攻克霍山县城等许多胜利,革命形势大大向前发展。为迅速恢复和发展白区党組织,更广泛地开展游击战争,党组织派人秘密护送张如屏回到寿县,编入大井寺党支部,曹鼎给他的任务是发展杨庙地区的党组织。

寿县属于白区,又毗邻大别山苏区,当时,敌人重兵“围剿”鄂豫皖苏区,寿县也遭受浩劫,国民党正规军、地方民团、联庄会等敌对势力联手,大肆逮捕、屠杀共产党和革命群众,党组织受到极为严重的破坏。但在曹鼎、曹广化等领导下,革命群众没有向反动派低头,短短几个月时间,杨庙等地就建立起十多个党组织,发展了新党员50多名,这其中,有张如屏的一份贡献。不久,张如屏调任寿县中心县委常委和县委巡视员。

1931年3月,震惊江淮地区的瓦埠暴动拉开帷幕。中央对瓦埠暴动很重视,先由特派员柯庆施传达关于暴动的指示,后又派巡视员方英(化名高中林)来寿县具体指挥。在此前后,还成立了皖北中心县委和皖北游击大队。由于杨庙地区的民团力量强大,暴动之前,张如屏受命率部牵制杨庙民团。离开会场前,稳重的曹鼎特意嘱咐张如屏说:“杨庙的敌人是很厉害的,牵制住他们,不让他们到瓦埠来,这个任务很重啊!”张如屏表示:“请放心,我是黄埔出来的,军事知识虽不多,但一定要完成党交给的任务!”回到杨庙,张如屏搞到两支枪,按照上级要求,加紧准备、布置。

3月29日,暴动开始,当红军和游击队战士们精神勃发、行动有序地向方家楼进军时,沿途地主豪绅们吓得魂不附体,纷纷缴械,红军缴获长枪100多支,短枪30多支。两天后,敌人集中优势兵力疯狂反扑,红军、游击队遭到很大损失,不得不分散转移。

瓦埠暴动虽然最终失败了,但在当时产生了很大影响,它狠狠打击了敌人的嚣张气焰,对鄂豫皖苏区的反“围剿”斗争起到了重要的战略配合作用。暴动过程中,张如屏拖住了杨庙的反动民团,完成了组织交给的牵制敌人的任务。

智勇惩“四凶” 转战春秋山

1932年冬,红四方面军撤离鄂豫皖苏区,敌人一时得势。皖北寿县一带的地方民团及其他反动势力为虎作伥,摧残革命群众格外凶残。当时皖北有一则民谣:“董、姚、毕、路,横行霸道;一、二、三、四,豺狼虎豹!”民谣中的“董、姚、毕、路”指的是4个反动分子董曙东、姚蔼卿、毕少山、路奎汉,这4个人有的是叛徒,有的是民团首领,有的是劣绅恶霸,有的是反动政权的区长,他们在地方上横征暴敛,为所欲为,屠杀红军、游击队和革命群众,手段残忍,其恶劣行径,令人切齿痛恨。

皖北中心县委研究决定,尽快消灭“豺狼虎豹”,为革命扫除4个害人虫。当时,张如屏任中心县委常委兼军委书记。组织上授命张如屏、孙瑞训、曹广海、曹云露等率领游击队,寻机严惩“四凶”。

然而,当时敌人势大,且很狡猾,游击队力量较弱,死打硬拼势必会遭受严重损失,张如屏等军委成员认识到,必须寻找机会,各个击破,智勇并用,方能奏效。

1935年正月十五,寿县隐贤集热闹非凡,一对色彩艳丽的狮子舞得正欢,几个手提花灯的青年在人群中穿来穿去,炯炯有神的目光不时警惕地注视着街头远处团访局的动静。几个团丁跑过来凑热闹,看得正津津有味。突然,观众中一阵喧闹,几个人打起架来,打着打着,“一不小心”拳头砸到了一个团丁身上。“这还了得,你们竟敢打姚局长的人!”“走,到姚局长那里去评理去!”人群中有人喊叫,有人起哄,涌出几个壮汉,伸手拉住那名团丁和打架者,连拖带拽拥到团防局。

局长姚蔼卿正在里间屋子抽大烟,闻听有人闹事,怒气冲冲地直奔大厅,口中大声呵斥。话音未落,但见舞狮子的、玩花灯的、闹事的、劝架的那些人纷纷掏出手枪,对着姚蔼卿一阵齐射。姚蔼卿中弹倒地,顷刻身亡。

原来,这是皖北游击大队精心策划的一个“局”,略施小计,除掉了隐贤集团防局局长姚蔼卿。

同年农历二月十九日,皖北游击大队正、副大队长孙瑞训、曹广海带着一批游击队员,身着便装来到枣林铺赌场,假装赌客围桌而坐。枣林铺是董曙东的地盘,侦察员已探知,董曙东每天都会带人来这家赌场“抽头”捞钱。

果然,日上三竿时分,董曙东在爪牙们的簇拥下,出现在赌场,叫嚷着要赌客们交“抽头钱”。孙瑞训、曹广海两人演了一出绝妙的“双簧”,故意激怒董曙东和他的那帮爪牙,然后突然掀翻赌桌发出暗号,游击队员们迅速从怀中掏出手枪一阵猛射。董曙东和他的几个狗腿子当场被击倒,污血遍地,一命呜呼。

这年7月上旬,红军游击队清除了毕少山。毕少山,外号“阎王”,曾当过国民党军队的旅长,霸占了良田万亩,自任“剿共”司令,以“剿共能手”著称。毕少山以开荒集为据点,奸淫掳掠,无恶不作,群众称他为“杀人不眨眼的刽子手”。

一天,侦察员获知毕少山将于次日去开荒集范家饭店,调停张、范两家族的矛盾。第二天,50多名游击队员在曹广海率领下,直扑范家饭店,侦察员化装成卖西瓜的贩子,在前面引路。曹广海首先开枪击中了一守门的狗腿子,毕少山听见枪声,一脚蹬开窗户,想跳窗逃跑。我侦察员一把将他抱住摔倒在地,毕少山束手就擒。随即,应群众要求,毕少山被当众枪毙。

7月下旬,游击队又伏击了路奎汉。路奎汉为瓦埠区区长兼“剿共”大队长,他所盘踞的瓦埠、小甸集、上奠寺、双庙一带,正是我游击队经常活动的地区,他在方圆数十里的村落、路口设立密如蛛网的盘查哨,在各村搞联庄会、“剿共团”,对我威胁极大。路奎汉阴险狡猾,诡计多端,每次外出,总是前有先锋,后有护卫,且行踪诡秘。

7月25日,游击队侦知路奎汉的确切行踪,决定半路伏击。这一日,张如屏、曹广海、曹云露各率一些游击队员,早早在邢家岗、王家岗、曹家岗等地设下埋伏。直等到日头偏西,骑着一匹白马、带着一大批“剿共”队员的路奎汉,终于走进了伏击圈。化装成拾粪农户的张如屏,让过前面几个走卒,待路奎汉行至近前,举枪便射。路奎汉反应倒也敏捷,躲过了子弹,翻身便逃。他逃到附近吕家圩子,躲进一座楼房。游击队迅速包围,并进行火攻。一时间,浓烟弥漫,火光冲天。路奎汉难忍烟熏火烤,企图翻墙逃走,被当场活捉。游击队员出于义愤,用农具将其砸死。

除掉了“四凶”,震慑了敌人,鼓舞了士气,革命武装也有了很大发展。但是,寿县一带敌强我弱的态势没有发生根本改變,斗争环境依旧十分险恶。为保存革命有生力量,皖北中心县委和游击大队的领导人经研究决定,部队向合肥地区转移,与刘敏领导的活动在合肥地区的游击队会合,一道行动,共同发展。

1934年9月下旬,寿县游击大队在张如屏、曹广海、曹云露的率领下,南下合肥。当合肥中心县委书记刘敏(又名刘文)见到来自寿县的游击大队领导人时,兴奋异常,连声说道:“你们来得太好了,是对我们的极大帮助!”

在与刘敏的谈话中得知,由于敌人疯狂“清剿”,合肥游击队损失惨重,颜文斗、马子中等游击队领导人牺牲,游击队只剩下孙仲德、奚业胜等五六个人了。合肥、寿县两股革命力量汇合后不久,就成立了皖西北中心县委和皖西北游击大队,张如屏担任县委组织部长兼游击大队政委。

部队驻扎的肥西彭家圩,距离敌人重兵盘踞的中派河很近,因担心遭敌袭击,游击队很快向舒城山区转移。重阳节这一天,队伍到了舒城南部的春秋山。春秋山是舒城四大名山之一,峰峦起伏,植被茂密,是打游击的好地方。不料,部队刚到,山上寺庙里的一个和尚跑到舒城向敌人告密,敌人调集东北军、省保安第八团和舒城保安队,直扑春秋山,将游击队死死包围。

激战开始了。敌强我弱,形势不利,游击队只得且战且退。后有追兵,前有堵截,游击队几乎到了弹尽粮绝的地步,多次与敌贴身肉搏。最后利用夜幕掩护,才冒死从敌人指挥部所在的北面冲出突围。春秋山一战,游击队损失极为惨重,130多人的队伍,只剩下40余人,大队长曹广海、中队长颜理国、韩大稳子等游击队领导和骨干,均在激战中牺牲。

组建独立师 红旗耀江淮

1935年6月,皖西北独立游击师成立,孙仲德任师长,张如屏任政委,曹云露为参谋长,全师3个连,260多人,100多条枪。为庆祝游击师的成立,部队决定先打个胜仗再宣布。不久,游击师歼灭了肥西聚星街的地方民团,枪毙了民团团长,缴枪30余支。战斗之后,战士们斗志昂扬地返回缺牙山驻地,正式宣布皖西北独立游击师成立,附近的贫苦农民纷纷要求参军,游击师又增建了一个手枪连。

此后,游击师转战江淮大地,连战连捷。先是南下舒城,打下刘家圩,击毙联保主任,俘敌10多人,缴枪20多支;然后于6月20日回师合肥,打下魏家圩,活捉反动头子魏守殿;同日,击溃安徽保安团2个连,毙敌10多名,缴获短枪25支;次日,消灭两处团匪,俘敌7名,缴枪8支。接着,游击师东进庐江,黄泥河一战,又俘敌10多名,缴枪20多支。

游击师声东击西,南征北讨,对敌人震动极大,一时间“庐江关城门,桐城请救兵”,敌人惶惶不可终日。游击师每到一地,还配合党组织发动群众,开展经济斗争。每一次战斗胜利,就扩大党和红军在群众中的影响,每一次群众斗争,就“赤化”一片,群众纷纷要求参军、入党。短短几个月时间,游击师发展到四五百人,战斗力也越来越强。

为充实苏区红军力量,中共皖西北特委决定从皖西北独立游击师拨出一个连,带着全副武装,补充到红二十八军。为提升独立游击师的军政素质,部队还派人轮流到苏区进行整训。

1935年六七月间,孙仲德带独立游击师一部第二次到鄂豫皖苏区整训,余下的部队在白区活动。不久,张如屏、曹云露先后负伤,张如屏前往巢湖普仁医院治疗,部队交给马实带领,准备前去苏区。

不料,马实率领的部队在进山路途中受阻,又在六安、合肥边境遭到敌第十一路军的围攻,只得退回到肥西活动。9月,游击师在肥西中派河附近的丘陂寺,遭到合肥保安团和三河区地方武装的包围,部队撤至黄渡口,与追敌激战,但敌我力量差异悬殊,部队遭到极大损失,马实带伤脱离部队,200余人的部队只剩下20多人。

皖西北特委书记刘敏派人到巢湖找到张如屏,要他赶紧出院,处理善后。张如屏对各项工作紧急布置,决定将失散归队的七八十人组成一个连队,再进大别山。不久,张如屏带着部队第三次进入鄂豫皖苏区,与孙仲德的部队会合,配合方永乐政委率领的红八十二师行动。

1936年初,敌人连续调集重兵,对鄂豫皖革命根据地进行“追剿”“驻剿”,严格保甲制,搞连坐,实行移民并村等毒辣手段,根据地遭到严重摧残,环境愈加凶险。独立游击师又一次回到合肥一带活动。此时的合肥,也是一片凄凉景象,特委领导人大多被捕牺牲,地方党组织也损失殆尽,而大批麇集的敌人还在蠢蠢欲动。特委在庐江小圩子召开会议,决定精简革命武装,分散活动,隐蔽待机。

特委书记刘敏潜伏在巢湖忠庙,以教师身份为掩护;孙仲德等几个人买了一条大船,在长江上活动;张如屏则利用与教会医院的关系,化装成大商人,隐蔽在巢湖城内,皖西北特委的机关就设在他家。

寻中央奔赴延安

建工委再书篇章

由于交通员被捕,皖西北特委与中央失去了联系,张如屏心情焦虑。他与刘敏商议后,决定一道去上海寻找党中央。两人以教育救国会暑期讲习班成员的身份,来到上海。一天傍晚,偶遇与刘敏熟悉、都曾在上海党中央工作过的老朱。老朱小声告诉俩人,上海党组织遭到严重破坏,代理中央局书记李竹声早已被捕叛变,党中央和红军主力部队已经长征到达陕北。于是,张如屏、刘敏和老朱回到安徽,在无为白沙洲,由孙仲德派交通将分散各处的同志找来,听取老朱关于当时形势和统一战线问题的讲话,大家听后觉得很新奇,也感到振奋。于是,决定派孙仲德先去陕北,寻找党中央。

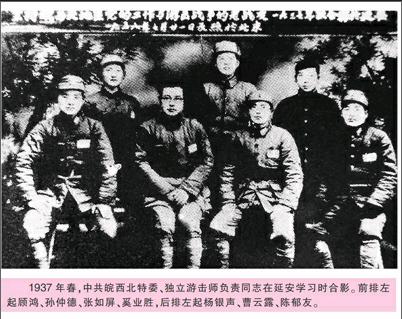

1937年7月,孙仲德化装成皮货商,一路历尽艰辛,在西安找到了八路军办事处,再由办事处派车送去延安。时任中央统战部副部长的柯庆施,在听取了孙仲德关于鄂豫皖苏区和皖西北地区的情况汇报后,告诉他:“中央组织部决定刘敏、张如屏、孙仲德、曹云露等到延安学习,由宋天觉回安徽接替你们的工作。”

宋天觉赶到无为白沙洲,见到刘敏、张如屏等人,向他们传达了中央指示。张如屏在进行了工作交接后,带着警卫员陈郁发等经蚌埠、河南到达延安,进入抗日军政大学学习。延安蓬勃向上的生机、火热的战斗豪情、同志间的革命友谊,令张如屏既感振奋,又觉温暖。他异常珍惜这得来不易的学习机会,决心通过刻苦学习,努力提升马列主义理论水平,提升军政素养。

一天上午,张如屏正在上课,突然学校派人来通知,说中央组织部要他立即过去。在简陋的办公室里,张如屏见到了中央组织部领导人陈云、王鹤寿。刚刚坐下,王鹤寿就告诉张如屏:“组织上决定派你和曹云露回安徽,去敌后开展工作。具体工作,由开封中原局朱理治同志作安排。”张如屏想多带一些同志回安徽,并提出了名单。陈云对张如屏说:“现在还不能去更多的人,就只派你俩。”张如屏于是表示坚决服从组织安排。

1938年1月,张如屏、曹云露回到寿县杨庙进行抗日活动,消息很快在家乡传开,许多热血青年和进步人士都来找他们,大家纷纷说:“共产党派张如屏、曹云露回家乡来,我们打鬼子有挑头的了!”见抗日形势高涨,张如屏、曹云露在杨庙张同泰的更楼上,召开抗日积极分子会议,传达了党中央、中原局的指示和抗日民族统一战线政策,正式宣布“安徽工委”成立,曹云露任书记,张如屏任组织部长兼统战部长。会议还提出要成立“工委”领导下的抗日游击队。

首战凤阳负重伤

革命关怀暖人心

2月下旬,在杨庙召开的抗日民众大会上,皖北抗日游击支队(后一度改名为“凤阳抗日游击大队”)宣布正式成立,张如屏担任大队长兼政委,游击队下辖3个中队,约有200多人枪。

5月上旬,游击队在张如屏率领下夜袭凤阳城。凤阳距离津浦铁路很近,战略地位较为重要。张如屏派吕子让率一个中队,在南门城外负责阻击可能到来的敌人援军;又挑选了10多名身体强壮的战士作为突击队;自己则率领游击队主力随后跟进。在向导引导下,突击队从南门下水道突入,干掉了守卫城门的敌人哨兵,旋即打开城门。张如屏和中队长赵筹率2个中队的战士快速进城。

游击队缴了驻守南门伪军的枪械,活捉了维持会会长、汉奸潘慰农,解散了维持会为“慰劳皇军”而设的一个妓院,释放了全部被掳掠来的年轻女子。当战士们向城内十字街头搜索推进时,驻防的日军凭借坚固的工事拼死抵抗。这时天已大亮,心情焦急的张如屏亲临火线指挥,激战中,他的右手和左臂先后中弹,鲜血淋漓,部队也多人负伤、牺牲。

此时,后面传来情报,称驻守蚌埠的日军已乘装甲车赶来增援,为减少伤亡,游击队决定撤离。撤退过程中,中队长吕子让不幸中弹牺牲。

这次战斗,虽没有达到收复凤阳县城的目的,但仍有着重要意义。这是安徽工委领导的武装在安徽打响的抗日第一枪,政治影响很大,连当时国民党的《武汉日报》也给予报道,称“我游击队进袭凤阳城,颇为得手”。

当时来安徽六安视察工作的董必武,在得知张如屏受伤的消息后,立即让曹云露代替张如屏,担负起領导游击队的工作,并派人送张如屏到武汉治疗。在武汉,张如屏见到了周恩来,在向周恩来汇报时,张如屏对自己没有指挥好凤阳一战深表自责、懊悔,周恩来则安慰张如屏安心养伤。周恩来、董必武等领导的关怀,令张如屏感到无比温暖。

经过一段时间治疗,张如屏的身体逐渐康复。长江局决定派他再次前往延安。在延安,张如屏进入中央马列学院,学习半年后,被分配到中央军委总政治部、组织部任干部科长。1942年调任晋绥军分区武委会副主任。

解放战争期间,张如屏先后任合江省军区政治部主任,合江省委常委、秘书长兼社会部长,南下工作团支队长兼政委,江西省委委员兼袁州地委书记、军分区政委等职。

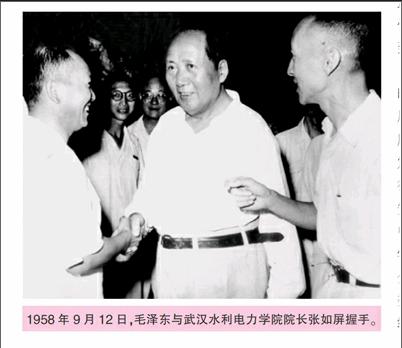

新中国成立后,张如屏曾担任中南局军政委员会人事部副部长,中南行政委员会民政局长,武汉水电学院院长、党委书记,湖北省第四届政协副主席等职,1981年增选为第五届全国政协委员、常委,1983年8月因病逝世。

晚年的张如屏,经常回忆当年生死与共的战友、同志,他先后撰写了《记寿县红军游击队的战斗活动》《皖西北白区的游击战争》《曹门二将》《1938年攻打凤阳城》等文章,既表达了他对昔日战友的无限怀念,也保存了大量革命斗争史的可贵资料,更是教育后人的一份宝贵精神财富。

(责任编辑:徐嘉)