农村居民点整治决策的经济学分析

2017-03-23李佩恩匡垚瑶张瑞頠毕国华李根

李佩恩+匡垚瑶+张瑞頠+毕国华+李根

摘要:基于理性人假设,利用成本收益分析,探讨了农户和地方政府对于农村居民点用地整治的决策行为;借助长期生产理论,分析了土地整治企业在整治中对资本、劳动等生产要素的选择。研究结果表明:农户在纯收益大于零的情况下,会做出参与农村居民点整治的决策,而地方政府在农村居民点整治数量上,有突破规定指标的冲动;对于土地整治企业,随着劳动相对价格的上升,会促使其增加资本等其他生产要素,并挖掘现有劳动力的生产潜力。

关键词:农村居民点整治;决策;成本收益;长期生产理论

中图分类号:F224 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2017)2-0149-03

1 引言

随着农村土地规模经营的需要、农业劳动力的转移,加之国家政策的支持、市场化因素的增多,在内在吸力和外在推力的双重影响下,农村居民点整治在全国广泛开展。一方面,对农村来说,农村居民点整治可以有效实现耕地保护,改善农村生态环境,带动农村产业结构的调整,促进农村经济发展;另一方面,则表现为增加对城市建设用地供给,保障经济快速健康发展,加快城市化进程。

目前,国内外学者在土地整理与农村发展关系[1,2]、农村居民点整治潜力[3,4]、整治驱动力[5,6]以及整治模式[7,8]等方面的取得了众多研究成果,但鲜少有学者运用经济学的思维来研究农村居民点整治。因此,本文将农村居民点整治置于微观经济学视角下,利用成本收益分析、长期生产理论等对整治主体的决策行为进行分析,以期把握主体的行为特点,为更顺利地推进农村居民点整治奠定理论基础。

2 农户整治决策分析

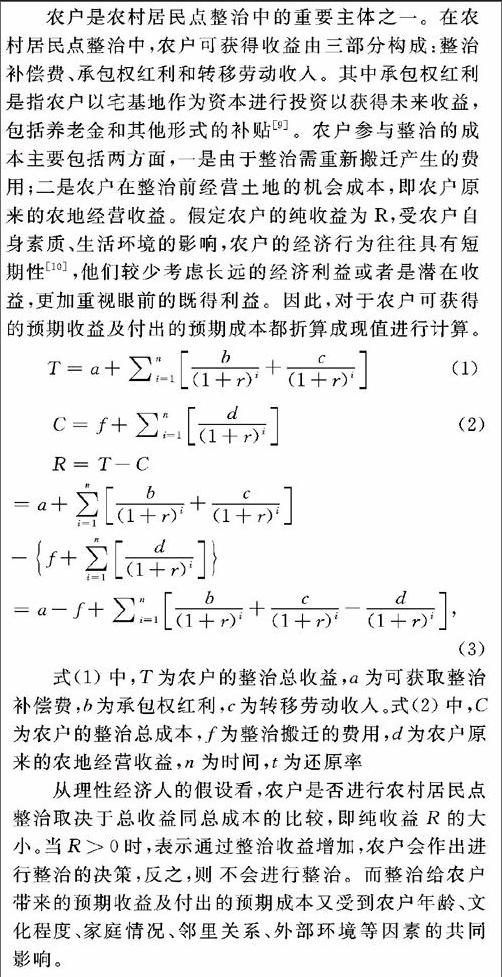

农户是农村居民点整治中的重要主体之一。在农村居民点整治中,农户可获得收益由三部分构成:整治补偿费、承包权红利和转移劳动收入。其中承包权红利是指农户以宅基地作为资本进行投资以获得未来收益,包括养老金和其他形式的补贴[9]。农户参与整治的成本主要包括两方面,一是由于整治需重新搬迁产生的费用;二是农户在整治前经营土地的机会成本,即农户原来的农地经营收益。假定农户的纯收益为R,受农户自身素质、生活环境的影响,农户的经济行为往往具有短期性[10],他们较少考虑长远的经济利益或者是潜在收益,更加重视眼前的既得利益。因此,对于农户可获得的预期收益及付出的预期成本都折算成现值进行计算。

T=a+∑ni=1b(1+r)i+c(1+r)i (

C=f+∑ni=1d(1+r)i

R=T-C

=a+

∑ni=1b(1+r)i+c(1+r)i

-f+∑ni=1d(1+r)i

=a-f+∑ni=1b(1+r)i+c(1+r)i-d(1+r)i,

式(1)中,T为农户的整治总收益,a为可获取整治补偿费,b为承包权红利,c为转移劳动收入。式(2)中,C为农户的整治总成本,f为整治搬迁的费用,d为农户原来的农地经营收益,n 为时间,t为还原率

从理性经济人的假设看,农户是否进行农村居民点整治取决于总收益同总成本的比较,即纯收益R的大小。当R>0时,表示通过整治收益增加,农户会作出进行整治的决策,反之,则不会进行整治。而整治给农户带来的预期收益及付出的预期成本又受到农户年龄、文化程度、家庭情况、邻里关系、外部环境等因素的共同影响。

3 土地整治企业决策分析

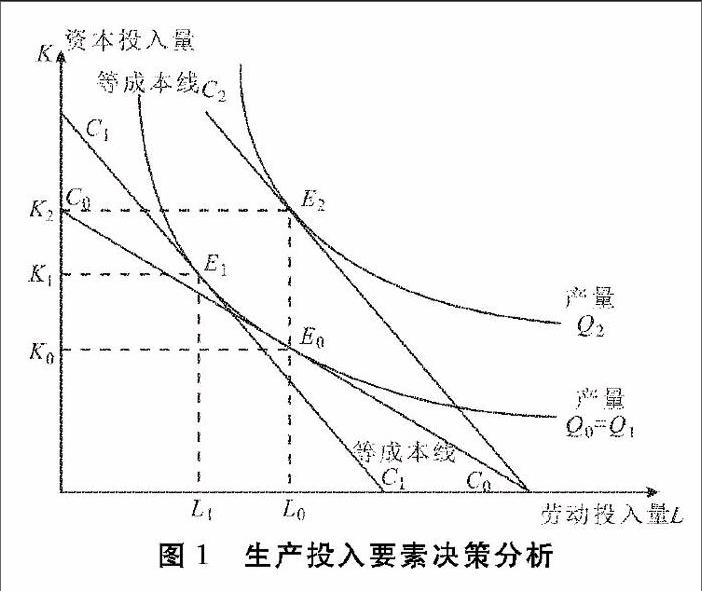

3.1 生产产品产量不变,两种生产要素的投入分析

将需要整治的农村居民点面积看作生產产品产量,假定在整治过程中,只有资本(K)和劳动(L)两种要素,并且,在整治过程中有足够的时间调整投入要素的组合。随着工业化发展,劳动相对资本变得越来越昂贵,促使生产由劳动力投入为主的初级阶段向以资本投入为主的高级阶段转型,资本和劳动的投入量变化受到相应的影响。如图,Qi代表等产量线,Ci代表等成本线。在一定时期内,土地整治企业要完成一定面积的农村居民点整治(Q0),则面临的选择是加大资本投入或增加劳动力投入。C1是生产转型要求的等成本曲线,假定农村居民点整治面积不变,Q0=Q1,则要素配置的均衡点从E0移动到E1,此时资本投入量增加,从K0上升至K1,劳动投入量则从L0减少到L1,最佳投入要素的组合为

MPK/MPL=PK/PL

式(4)中,MPK、MPL分别为资本和劳动的边际产出,PK、PL分别为资本和劳动的价格。这时,以资本投入要素的增加代替了劳动投入要素的减少,使得土地整治企业加大了机械的使用,提高了工作效率,缩短了工期,为企业节约了时间成本,以获取更大的利润。

3.2 生产产量提高,两种生产要素的投入分析

当土地整治企业需要整治的农村居民点面积增加,则要投入更多的生产要素。由于生产方式的转型以及现阶段劳动力成本的增加,土地整治企业在需求各整治面积下对应的最低成本时对于投入要素的组合,是增加资本等其他生产要素,而不是扩大用人规模,并要设法提高现有劳动的工作技能和工作效率。

假定土地整治企业在一段时间内,在维持现有劳动人数不变的情况下,为了完成Q2的整治工作量,则需增加其他生产要素的投入量。如图1[11],资本投入量从K0上升到K2,要素配置均衡点也从E0移动到E2,农村居民点整治面积则从Q0增加到Q2。这种情形下,劳动力投入虽然没有增加,但是随着整治面积的增加,受资本投入加大的影响,单个劳动力获得的劳动工具将更加先进,技能培训也更全面,工作水平及工作效率将得到极大提高。不仅发挥了劳动力的最大效用,还促进整治的集约转型,有利于增加土地整治公司的利润。

4 地方政府决策分析

在农村居民点整治中,整治产生的建设用地指标可进行增减挂钩,这是地方政府财政收入的重要来源之一。假设某农村居民点整治产生的建设用地指标面积为A,土地单价为P,以单位土地面积计的税收为T,付给农户单位面积土地的补偿为C,则地方政府最终的收益I可表示为:

I=A(P+T-C),

受耕地保护的现实需求,为了保证18亿亩耕地不动摇,按照相关的土地利用总体规划,一定区域的增减挂钩指标在一定时间内是有限制的。因此,式中A的增长是一定的,I的增加则更多依赖于地租地价的上涨、企业税收的增加以及对农户补偿的减少。

一方面,由于中国人多地少,耕地数量急剧减少,国家提出了“十分珍惜和合理利用每一寸土地,切实保护耕地”的基本国策。为此,中央政府要求地方各级政府严格控制建设用地的总量。虽然土地供应的控制一定程度上促进了土地使用者充分利用土地,但是受经济快速发展的影响,市场上仍然存在着土地供不应求的局面,这也导致了地价的上涨。即P的增加可以弥补A不增或增幅小于P带来的收益损失。

另一方面,作为一届地方政府,受经济发展、本地区资源约束、地方政绩及个人私欲等因素的驱使,在中央政府监督不严的情况下,有冒着被惩罚的风险突破规定指标的冲动,整治更多的农村居民点以获取建设用地指标。这时,在农村居民点整治中就会损害农民的利益,出现农民“被上楼”、“被集中”等现象。同时,对待整治中的弱势群体—农户,地方政府可能会减少对农户的补偿,以降低整治成本,提高整治收益。

5 研究结论及展望

5.1 结论

(1)从成本收益分析来看,农户在纯收益大于零的情况下,会做出参与农村居民点整治的决策。为提高农户参与农村居民点整治的热情和积极性,应当完善整治过程中的制度保障,适当提高补偿标准,并对农户进行再就业培训,确保农户进行农村居民点整治后有一定的非农就业生存能力。

(2)从市场均衡来看,土地整治企业随着劳动相对价格的上升,会促使其增加资本等其他生产要素,并挖掘现有劳动力的生产潜力,提高其单位生产效率,从而促进效益的增长。

(3)从政府的决策分析来看,地方政府受地方经济发展、政绩等因素影响,有突破规定指标,增加农村居民点整治数量的冲动,有可能会对农户的利益产生不利影响。为此,有必要完善相关的法律、监督等制度,规范地方政府的决策行为。

5.2 研究展望

研究借助微观经济学相关理论对农村居民点整治决策主体:农户、土地整治企业、政府的整治决策行为进行理论推演分析,研究结果有助于把握决策主体的行为特点,但还需在此基础上,通过实证研究予以验证和深入探讨有关问题。如:影响农户决策的具体因素有哪些、整治主体间如何博弈等。

参考文献:

[1]Minghong Tan. The changing settlements in rural areas under urban pressure in China: Patterns, driving forces and policy implications[J]. Landscape and Urban Planning, 2013(120): 170~177.

[2]Williams Kathryn. Understanding the relationship between social change and its impacts: The experience of rural land use change in south-eastern Australia[J]. Journal of Rural Studies, 2012(28): 538~548.

[3]李宪文,张军连, 郑伟元,等, 中国城镇化过程中村庄土地整理潜力估算[J]. 农业工程学报, 2004(4): 276~279.

[4]刘筱非,杨庆媛,廖和平,等, 西南丘陵山区农村居民点整理潜力测算方法探讨——以重庆市渝北区为例[J]. 西南农业大学学报(社会科学版), 2004(4): 11~14.

[5]龙花楼,李裕瑞,刘彦随.中国空心化村庄演化特征及其动力机制[J]. 地理学报, 2009(10): 1203~1213.

[6]姜广辉,张凤荣,陈军伟,等. 基于Logistic回归模型的北京山区农村居民点变化的驱动力分析[J]. 农业工程学报, 2007(5): 81~87.

[7]刘建生,郧文聚,赵小敏,等. 农村居民点重构典型模式对比研究——基于浙江省吴兴区的案例[J]. 中国土地科学, 2013(2): 46~53.

[8]杨 立,郝晋珉,王绍磊,等. 基于空间相互作用的农村居民点用地空间结构优化[J]. 农业工程学报, 2011(10): 308~315.

[9]纳可君,張 浩. 我国农村改革实验土地流转制度的经济学分析[J]. 商业时代, 2009(29): 56~57.

[10]林 海. 农民经济行为的特点及决策机制分析[J]. 理论导刊, 2003(4): 28~30.

[11]孟祥旭. 柳州市城市土地集约利用潜力与对策研究[D].武汉:华中农业大学,2010.

Economic Analysis on the Decision-making of

Rural Residential Land Consolidation

Li Peien, Kuang Yaoyao, Zhang Ruiwei, Bi Guohua, Li Gen

(School of Geographical Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: Based on the rational hypothesis, this paperanalyzed the behavior of farmers and local government for rural residential land consolidation by cost-benefit analysis; explored how to choose the capital, labor and other production factors of the land reclamation enterprises with the long-term production theory. It found that farmers would make the decision to participate in rural residential land consolidation when his net income wasover zero. Local government had an impulse to break through specified index to increase area in rural residential land consolidation. For land reclamation enterprise, with the rising of the relative price of labor, it would increase capital and other production factors. At the same time, it also would improve the productivity of the current labor force.

Key words: rural residential land consolidation; decision making; cost-benefit analysis; long-term production theory