《黄帝内经》文化负载词英译探析

2017-03-22乔丽娟

乔丽娟

摘要:本文结合《皇帝内经》英译本中不同文化负载词的译例,按照中医哲学、中医器官功能、中医疾病及病因病机的不同分类,探讨了其文化负载词运用的翻译原则、策略与方法,以期促进医学典籍的英译,并推动中医文化的国际交流。

关键词:文化负载词;《黄帝内经》;英译

《黄帝内经》(以下简称《内经》)记载了中国古代博大精深的医学成就,被誉为第一部中华养生宝典,奠定了我国中医理论的基础。《内经》中的文化负载词承载了汉文化中具有特定文化内涵的词语,其独特性及复杂性使其成为翻译中的焦点。本文从不同的文化负载词入手,尝试分析与研究不同英译本个案,使读者在实践中进一步领悟中医英译的原则与方法,促进中医药文化国际交流。

一、文献回顾

文化负载词亦称词汇空缺,蕴含丰富的文化信息,具有鲜明的民族特征,构成了汉民族生活中栩栩如生的文化元素。这些词汇体现了重要的中医理论和辨证论治的概念,其翻译要保持其鲜明的民族文化色彩,并兼顾外国读者的理解力和接受力。

本研究选取两种《内经》译本,探讨不同译者处理文化负载词的方法和原则。一部是伊尔扎· 威斯(Ilza Veith)的首部公开出版的、在国外知名度较高的译本The Yellow Emperors Classic of Internal Medicine[1],另一部是2005年的李照国教授全译本Yellow Emperors Canon of Medicine Plain Conversation[2],该译本在国内译界具有重要的影响力。

本研究选取这两个译本的原因在于两位译者教育背景及翻译工作条件大相径庭,译文效果也截然不同,但他们在英文翻译上都造诣颇深,极具代表性,中西方典型的翻译取向及策略在其译文中可见一斑。李照国先生先后获得英语语言文学学士和中医学博士学位, 洞悉中国传统文化、古汉语知识及中医语言特点,中医学术背景好,降低了对原文理解出现偏差的可能性。

威斯女士母语为英语, 是医史学家, 也是第一位将《素问》译成英文并公开出版的西方学者。但她完全不懂中医,且当时汉语及中医资源严重匮乏,只能借助其他语种工具书的辅佐,其译作仅以达到医学文化交流为目的,侧重点并非语言。不同文化背景及经历造成两位译者对《内经》的不同理解与诠释,在对原文理解及中国文化传承上,李本更胜一筹,但在译文的遣词行文上,威斯女士更得心应手。

二、《内经》两个译本文化负载词的对比研究

《内经》中丰富的文化负载词可分为中医哲学类,如气、阴阳、五行;中医器官功能类,如九窍、五藏、十二节;中医疾病类,如黄疸、颓氙、息贲;病机病因类,如风厥、痿厥、厥逆。下面对此分类探讨(二译本分别简称为L译本和W译本)。

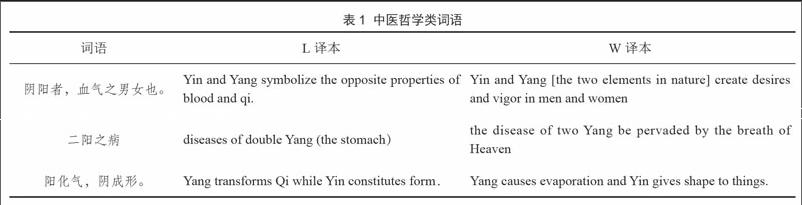

(一)中医哲学类

(见表1)

作为道家哲学与中医学的典型代表,“阴阳”与“气”是《内经》中出现频率很高的术语,音译为准确传递中医文化的首选。L译本多采用音译法,并在必要处加注释。“二阳”指足阳明胃,包含胃与大肠二经,L译本将其直译并加注释“double Yang(the stomach)”,比较忠实于原文,有效地传递了中华文化。而W译本虽也采用了音译或直译,但如表1中第1例对“阴阳”进行音译并加注释“Yin and Yang [the two elements in nature]”,显然是对中医文化的曲解。同样,该译本只对“二阳”病直译,没能有效地传达其内涵。

“阳化气,阴成形”是《内经》中比较常见的对偶句之一。句式工整、结构对称、凝练集中、声韵和谐、琅琅上口,感染力强。由于对偶为汉语所特有,其英译要视具体情况灵活处理,必要时需舍形求意,形不在而神犹存,保存原文神韵。两个译本均遵循了此原则,采用并列句意译。L译本用“while”衔接,保留中医特色,较好地传达了原文,但W译本将“气”误译为 evaporation,曲解了中医内涵,实为败笔。

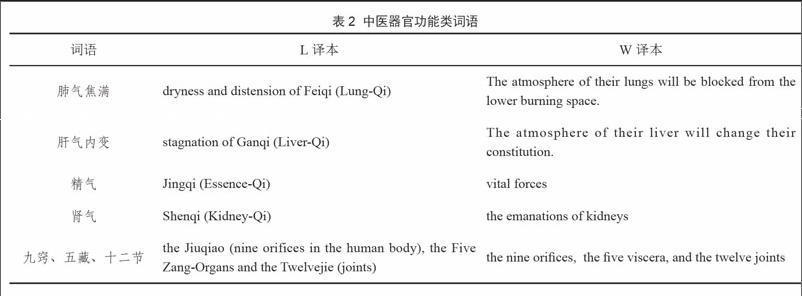

(二)中医器官功能类

(见表2)

《内经》中表达中医器官及其功能的词语,除“九窍、五脏、十二节”外,还有含“气”字的表达,既表达了哲学概念,有时还可指中医脏腑功能。根据《中医名词术语选释》一书,五脏、六腑、经脉之气等词中的“气”,指腑脏组织活动能力[3]。上表中的“肺气焦满”、“肝气内变”指肺、肝功能病变,翻译时除音译外,还应阐明腑脏功能。

对此类词翻译,L译本主要采取音译加注释法,较好地保留了中医文化,但笔者认为该译法没有补充“气”所承载的功能概念。为与原文保持一致,W译本兼用直译与意译,将“气”译为“atmosphere”,但该词主要指“大气、空气”,未准确表达中医腑脏功能之意。后两例中,W译本用意译法,将“精气”译为“vital forces”,未准确达意。“肾气”的译文,易于为外国读者理解,但距中医表达的脏腑功能概念相去甚远,因为“emanation”表示“流溢物”。中医典籍中的功能之“气”,可采取意译策略,译成“the functional activity of...”,或进行音译加注,以准确再现源语信息[4]。

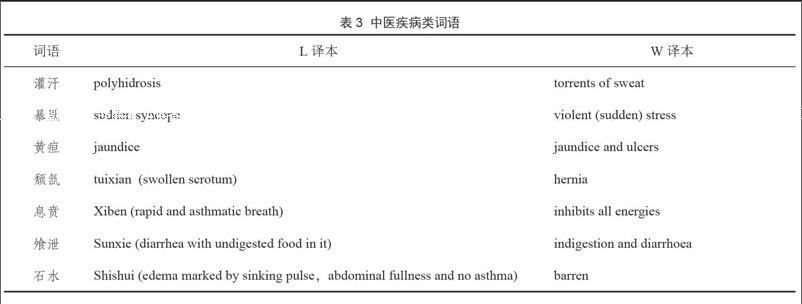

(三)中医疾病类

(见表3)

《内经》包含众多描述疾病的词语,L译本主要采用借用西医相关术语或音译加注释方法。表3中的前三例都属于借用西医词汇,基本实现了形式上的对等,如将“灌汗”译成“polyhidrosis”,即“多汗癥”,二词义基本吻合。“暴厥”中的“厥”在西医中指晕厥、昏厥症状,L译本借用西医词汇“sudden syncope ”,意为“突然昏厥”,比较准确地传达了该疾病内涵。可见,中医翻译如能灵活借鉴西医语言,不仅不会造成文化交流障碍,反而能促进中医的翻译和传播[5]。对这三例,W译本基本采用直译,但对“黄疸”的处理,未从整体认知,而将其割裂,分别译为“jaundice”和“ulcers”,造成了误译。

在后四例中,L译本均采用音译加注释方法,既沿袭了中医传统文化的特色,又易于为外国读者所接受,如“息贲”指肺积,发病时令人喘咳不止,L译本先采用音译,再借助注释“rapid and asthmatic breath”,比较形象地描述了病人急促而喘息不止的病症,令不懂中医的门外汉仅读其译文也会对该病症有所了解,不足为译文冗长,不利于与原文形式对应。“飧泄”指便泻清稀,并伴有不消化的食物残渣,L译本先用音译,保留了中医文化特色,又添加注释“diarrhea with undigested food in it”,从细节上补充了具体症状。儿W译本较简洁,注重译文与原文的形式一致,或借用西医词汇,如“颓氙”被译为“hernia”,或采用意译,但译文未添加任何中医文化元素,难免出现误译,如将“息贲”译为动词短语“inhibits all energies”,偏离了其原意,而且违背了翻译表示症状的中医术语应尽量遵循名词化的原则[6]。同样,“飧泄”的译文“indigestion and diarrhoea”,将其割裂为“不消化”与“拉肚子”,与源语信息有细微差别。

(四)病机病因类

(见表4)

《内经》中表示病因病机类的词语是中医辩证论治、依症诊治思想的体现。L译本在前三例中,都采用了音译加注释的方法,如“痿厥”指四肢功能紊乱、虚弱及受寒所致的病症,其译文“dysfunction, weakness and coldness of the limbs”详细地阐明了该病病机、病因,但略显冗长。同样,“风虐”的译文“Fengnüe (Wind-Malaria Syndrome)”,使读者对其病机及病症一目了然。而W译本借助西医词汇“impotence”,对“痿厥”进行意译,未能囊括该词全部内涵,造成部分语义缺失。W译本还将“风虐”这一不能分割的疾病名称拆分成“winds”和“intermittent fevers”两个词,断章取义。

两位译者在后四例中都运用了直译法。“脱血”的病机为血液缺失、衰竭,L译本与W译本分别将其直译为“depletion of blood”和“(be) drained of blood”,对此病机基本达成共识。“depletion”与“drain”都有“耗尽、枯竭”之意,但前者名词化表达简洁而又浓缩了丰富的信息,不仅符合中医英语科技文体多比较正式的特点,而且揭示了此病由内因而非外力所致的内涵,因此笔者更倾向于此译法。“厥逆”症有丰富的文化内涵,又称手足厥冷、四肢逆冷。L译本将其译为“reverse flow [of the Yangming Channel]”,准确并保留了中医文化特色,而W译本将内涵丰富的“逆”译成表示“阻塞”之意的“blockage”,则属于硬译。该译本的这种不考虑文化内涵的现象还体现在对“消中”和“脉口寒涩”的翻译上,前者的“中”被误译成“diaphragm”,殊不知中医的“中焦”概念并不等同于西医的“膈”;后者的“脉口”被逐字硬译成“the mouth of pulse”,相比之下,L译本将其译为“Cunkou(寸口)”这一现在更为常见的形式,比较符合其内涵。

对比分析研究上述两个译本对《内经》中不同类别的中医药文化负载词的译文,可以发现李照国先生的译本以异化为主,旨在保持中医传统文化,同时适当地借用西医语言,使译文尽量靠近原文风格,力求向读者呈现“原汁原味”的中医文化风貌,展示汉语言文化魅力。但严格说来,其译文也未能完全地负载中医文化。如表3.1中将“二阳”病译为“diseases of double Yang (the stomach)”就值得商榷,根据《素问·阳明别论》中王冰注“二阳,谓阳明大肠及胃之脉也”,即二阳是按太阳、阳明、少阳的顺序排列在第二,可译为“Yangming”,并加注“the large intestine and stomach meridians”,即手阳明大肠与足阳明胃,而并非仅指胃(stomach)。威斯女士的译文风格以归化为主,英语为其母语,译文流畅度不容置疑,其译文在促进目的语读者的理解力与接受力方面更胜一筹,但她对中医文化内涵缺乏深刻的理解,仅从医史学家的角度进行翻译,因此译文中不乏误译之处。

通过对两个译本的分析可以得出结论,《内经》中的文化负载词主要可以用直译法、音译法、注释法及意译法等翻译。对于中华民族所特有的中医药文化负载词,如阴阳、气,采取音译,可忠实地传达原文意义;有些可采用直译,如“脱血depletion of blood”;有些则兼用音译加注释,如“九窍the Jiuqiao (nine orifices in the human body)”;诸如“肾气”这样具有浓郁中医文化色彩的表示脏腑功能的词语应意译为“the functional activity of Kidney-Qi”;而像“灌汗”等词汇,应灵活借用内涵义比较一致的西医语言“polyhidrosis”。

三、结语

中醫学作为中华文化的瑰宝,是中国文化软实力的重要组成部分,通过《内经》等医学典籍所搭建的桥梁,可促进中华文化的对外宣传,其翻译质量成为影响其走出国门的重要因素。文化负载词作为其核心,尤其要引起重视,在不同的语境下采取适当的翻译策略和手段,准确地传递其所表达的中医哲学、腑脏等器官功能、疾病及病机病因等不同文化内涵,因此译要发扬追根溯源的治学精神,以严谨的科学态度对待中医英译。

参考文献:

[1]Ilza Veith.The Yellow Emperors Classic of Internal Medicine.Berkeley[M].Los Angeles.London: University of California Press,2002.

[2]李照国.Yellow Emperors Canon of Medicine Plain Conversation[M].西安:世界图书出版公司,2005.

[3]中医研究院、广东医学院合编.中医名词术语选释[M].北京:人民卫生出版社,1973:70.

[4]王彬,叶小宝.中医典籍中“气”的源流与翻译探析[J].中国翻译,2014(2):107-110.

[5]范延妮,田思胜.语言国情学视角下的《伤寒论》文化负载词英译探析[J].中华中医药杂志,2014,29(5):1333-1337.

[6]罗海燕,邓海静.有关中医英语名词化及英译策略的讨论[J].时珍国医国药2013,24(11):2806-2808.