长白山土壤微生物群落结构及酶活性随海拔的分布特征与影响因子

2017-03-09谷晓楠贺红士靳英华张心昱徐志伟王钰婷宋祥霞

谷晓楠,贺红士,2,陶 岩,*,靳英华,张心昱,徐志伟,王钰婷,宋祥霞

1 东北师范大学地理科学学院,长春 130024 2 美国密苏里大学自然资源学院,哥伦比亚 MO 65211 3 中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京 100101

土壤中的微生物和酶是生态系统中物质循环和生化过程的主要参与者与调节者,在驱动营养元素转化、调节生态系统功能等方面具有十分重要的作用[1- 2]。此外,土壤微生物和酶还对生态环境变化具有“指示性”的敏感反应,生态因子(植被群落类型、土壤理化性质、水热条件等)的差异将对微生物的群落结构和酶活性产生显著的影响,从而使土壤微生物和酶呈现明显的地理性分布特征[3- 4]。

山地生态系统由于存在着垂直方向上的海拔变化,使得生态因子在相对较小的空间内发生系列转变,并由此引发山地区域小气候、土壤理化特征、植被类型的梯度效应,因此成为研究土壤微生物和酶活性与生态因子关联机制的热点区域[5- 6]。诸多研究表明,土壤微生物和酶随海拔分布可能受到多种生物及非生物因素的影响。Männistö等[7]通过对芬兰拉普兰北极地区不同海拔、不同植被类型下的土壤进行研究后发现,随着土壤pH降低,微生物优势种群发生了相应变化。曹瑞等[3]对四川杂谷脑河河岸的高山峡谷进行了研究,发现土壤微生物生物量和土壤酶与土壤含水量、有机碳和全氮呈极显著正相关。Lucas-Borja等[8]在地中海的研究表明,随海拔变化的环境因子,如土壤温度、湿度对酶活性的垂直分异起关键性作用;而斯贵才等[9]、金裕华等[10]在念青唐古拉山和武夷山自然保护区的研究却发现,酶活性与海拔梯度上的温度变化不存在显著相关性,而与土壤有机碳、全氮等理化指标显著相关。此外,Djukic等[11]认为,生境的分解条件及植被组成是影响微生物和酶垂直变化的主要因子。由此可以发现,不同区域的山地生态系统,由于所处基带位置的地带性或非地带性水热条件及生态系统类型差异,影响土壤微生物和酶沿海拔分布的主导因子也在发生变化。

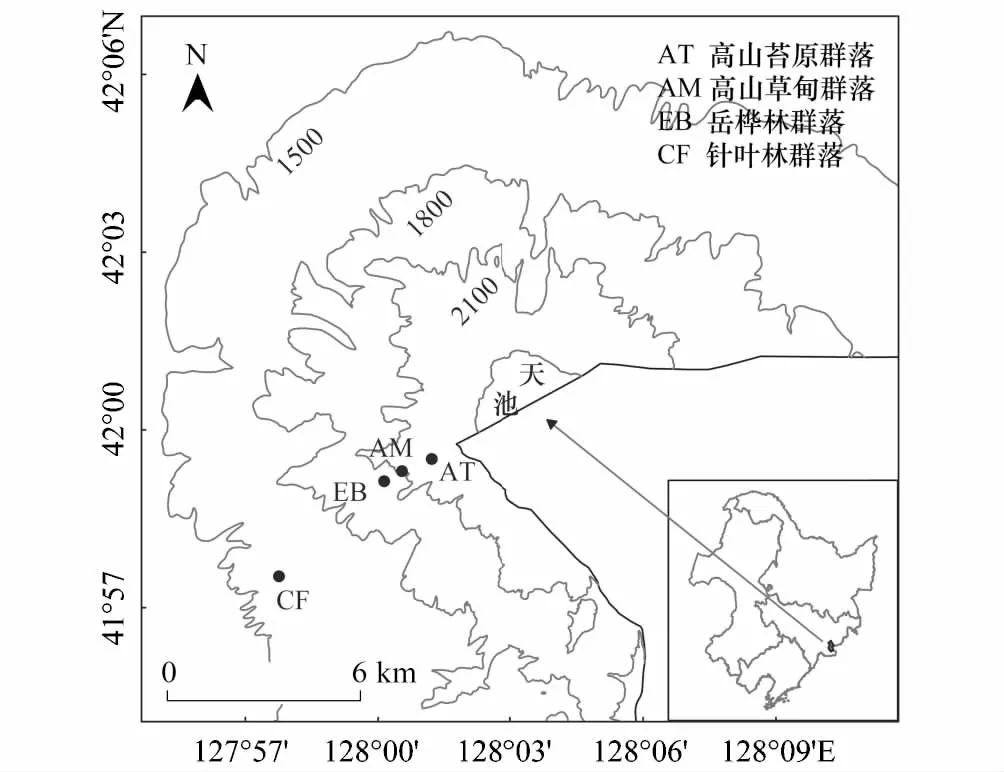

图1 研究区分布图Fig.1 The diagram of study area

长白山地处中朝两国边界,拥有北半球温带地区完整的植被垂直分布带,特别是长白山高山苔原带,是我国境内唯一典型的山地苔原植被生态系统。此外,长白山还是世界著名的活火山之一,由于其经历过多次火山喷发的历史,因此长白山垂直带也是一个研究生态系统重建和演替过程的天然理想场所[12]。尤其在全球变暖的气候背景下,长白山作为高纬度地区的高海拔山地,其生态系统对全球气候变化有着更为敏感的反应。同时,由于长白山不同坡向本身水热条件的差异,以及火山喷发过程中对各个坡向植被、土壤、地形、水文所造成的影响不同,使目前长白山在不同坡向上形成了植被分布差异明显的演替过程和分布格局,并且植被垂直带的稳定性较差,特别是高山和亚高山区域尤为显著[13]。近20年来,长白山西坡出现了以小叶章(Deyeuxiaangustifolia)为代表的亚高山森林垂直带草本植物上侵高山苔原带的扩张现象[14],导致现阶段在长白山西坡岳桦林带和苔原带之间(2000—2200 m)发育出大片的草本植物,并形成了初具规模的、具有一定连续性的高山草甸带植被群落类型,同时也说明了长白山西坡生态系统正处于演替过程之中。为了探究长白山西坡已有的生态系统过程和未来的发展趋势,本文以高山—亚高山区域不同垂直植被带土壤为研究对象,采用磷脂脂肪酸法(PLFA)和微孔板法分别测定土壤微生物群落结构及酶活性,探讨(1)长白山西坡微生物群落结构及酶活性沿海拔的分布特征;(2)垂直带植被因子、土壤因子对微生物群落结构及酶活性的影响,以期阐明长白山西坡土壤微生物群落及土壤酶的垂直分异机制,为深入了解演替过程对长白山生态系统的影响及揭示温带山地生态系统土壤微生物变化规律提供理论依据。

1 研究区概况

研究区位于长白山自然保护区西坡(41° 54′—42° 0′,127°54′—128°3′),气候条件属于典型的大陆性温带季风气候,冬季寒冷多风,夏季温凉短暂。随着海拔梯度从530 m至2500 m,年平均气温从2.9℃降至-4.8℃,年平均降水量从750 mm增至1340 mm,其中60%以上降水主要集中在6—9月。由于沿海拔梯度气候和地形的变化,形成了较为完整的植被垂直带。

本研究选取长白山西坡海拔1500—2500 m之间的亚高山针叶林带(CF)、亚高山岳桦林带(EB)、高山草甸带(AM)及高山苔原带(AT)4个典型高山—亚高山垂直带为研究区域(图1),研究区主要环境特征见表1。

2 研究方法

2.1 土壤样品的采集与处理

在CF带、EB带、AM带和AT带中,选取坡度坡向相近的典型区域设置实验样地,每个垂直带选取3个样地(3次重复),样地面积20 m × 20 m。在每个样地内沿S形样线用土钻采集5个土壤样品,采集深度为0—10 cm(由于苔原带平均土层厚度为10 cm,为方便对比,各垂直带统一选取10 cm深度),去除凋落物层,挑除石砾和植物根系等杂质并装袋,共采集土壤样品60个,放入便携式冰盒低温保存带回实验室,用于土壤微生物PLFA、酶活性和土壤理化性质测定。

2.2 土壤理化性质测定

土壤温度(T)采用便携式土壤三参数测量仪(Field operated meter for moisture / temperature / salinity)进行测定;土壤含水量(SWC)采用烘干法;土壤有机质采用重铬酸钾氧化法进行测定,有机碳(SOC)与有机质比率为1∶1.724;土壤pH采用电位法进行测定,土水比1∶2.5;土壤全氮(TN)采用硫酸钾-硫酸铜-哂粉(100∶10∶1)消煮,全磷(TP)采用硫酸-高氯酸消煮[15],均利用全自动化学分析仪(AMS/Westco SmartChem 140,Italy)测定;每个土壤样品重复测定3次,取平均值。

2.3 土壤微生物PLFA测定方法

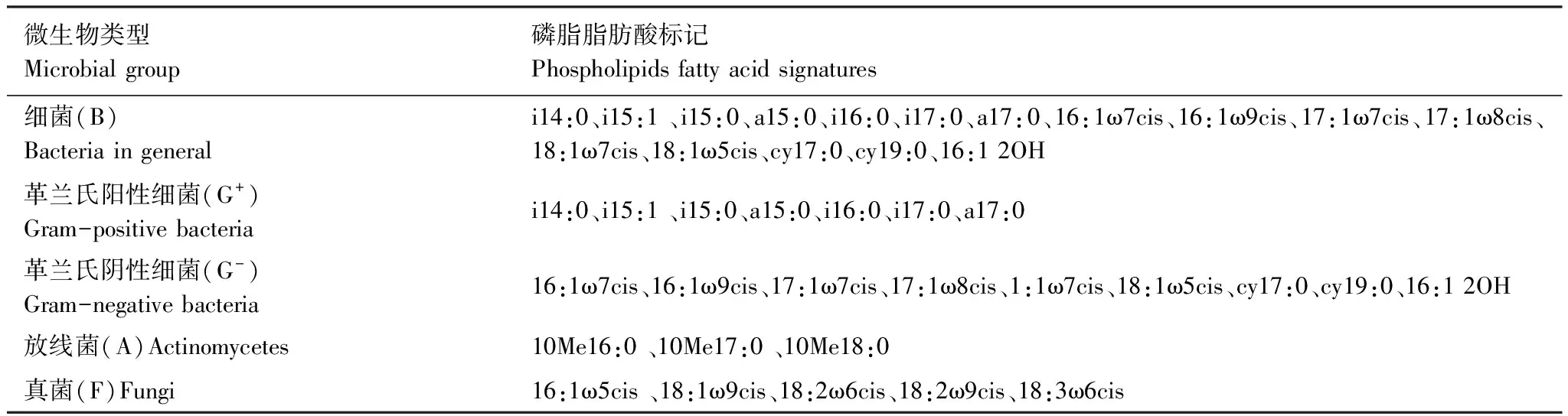

磷脂脂肪酸(Phospholipid fatty acid, PLFA)方法能够快速准确的提取并测定土壤活体微生物细胞膜的PLFA,被用于鉴定微生物类群和测定土壤微生物量[16],提取方法参考Bossio和Kong[17-18],微生物PLFA表征方法详见表2。

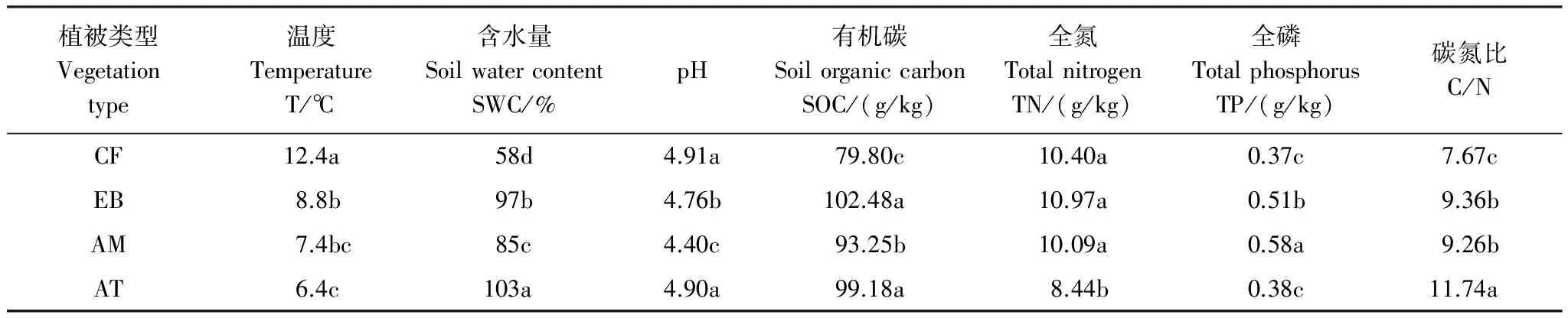

表1 研究区主要环境参数

CF:亚高山针叶林带 Coniferous forest,EB:亚高山岳桦林带 Ermans birch forest,AM:高山草甸带 Alpine meadow,AT:高山苔原带 Alpine tundra

表2 表征微生物的PLFA

i、a、cy和Me分别表示异、反异、环丙基和甲基分枝脂肪酸;ω、c和t分别表示脂肪端、顺式空间构造和反式空间构造

2.4 土壤酶测定方法

土壤三种水解酶(β- 1,4-葡萄糖苷酶,βG;β- 1,4-N-乙酰葡糖氨糖苷酶,NAG;磷酸酶,AP)活性分析采用微孔板荧光法[19],使用多功能酶标仪(SynergyH4,BioTek)测定。βG 采用4-甲基伞形酮酰-β-D-吡喃葡糖酸苷为底物,NAG采用4-甲基伞形酮酰-β-D-吡喃葡糖酸为底物,AP采用4-甲基伞形酮磷酸酯为底物。酶测定过程中称取鲜土样1.0 g左右,加入125 mL 50 mmol/L的醋酸钠缓冲液(pH=5),制备土壤悬浮液,所有样品在微孔板中于20℃黑暗条件下培养4 h,仪器自动在每个孔中加入10 μL 1 mol/L的NaOH溶液,1 min后进行荧光检测。标准物质为4-甲基伞形酮,在365 nm波长处激发,450 nm波长处测定。每个样品重复8次。

土壤过氧化物酶(PER)和多酚氧化酶(PPO)同样使用多功能酶标仪进行测定。底物均为L- 3,4-二羟基苯丙氨酸,土壤悬浮液制备与水解酶相同。PPO活性测定时 ,吸取600 μL土样悬浮液和150 μL底物于深孔板内,PER则另加10 μL 0.3%的H2O2。所有样品在微孔板中于20℃黑暗条件下培养5 h,培养结束后离心机3000 r/min离心5 min,取出后用移液枪转移上清液250 μL至浅口透明板中,放入仪器后在460 nm下进行吸收光检测。

2.5 数据分析

所有数据采用SPSS 20.0统计软件进行分析,选择单因素方差分析(One-Way ANOVA)进行差异显著性检验(Tukey HSD检验),用Origin Pro 8.5制图。

采用Canoco 4.5软件进行排序分析,首先利用已建立的各垂直带土壤微生物PLFA、酶活性和土壤环境因子数据矩阵,采用去趋势对应分析(DCA)确定排序轴的梯度长度(LGA)。土壤微生物和酶活性的LGA最大值均小于3,因此选择RDA方法分析土壤微生物和酶活性与土壤环境环境因子之间的关系。DCA和RDA分析前均对物种数据进行log(x+1)转换和中心化,排序尺度侧重于物种间的相关性,变量的显著性用999次蒙特卡洛置换检验(Monte-Carlo permutation test)考察。

3 结果与分析

3.1 垂直带土壤环境因子分布特征

土壤环境因子在各垂直带间的组间方差分析均表现为极显著差异(P< 0.01)。水热因素中的土壤温度和土壤含水量均表现出了一般山地规律,土壤温度随海拔升高而逐渐降低,AM带与AT带无显著差异;土壤含水量大致表现为随海拔升高逐渐增加,然而AM带土壤含水量略低于EB带,表明AM带生态需水量(用于植物或微生物消耗)高于EB带。从pH来看,各垂直带土壤均呈酸性,其中AM带土壤pH最小,CF带和AT带最高且数值接近。

此外,土壤有机碳控制着土壤中能量和营养物质的循环,是微生物群落能量和营养物质的稳定来源[20],而土壤全氮中的有机氮(土壤有机氮占全氮的95%以上[21])被微生物吸收、利用和降解后,则成为植物可利用氮素的重要来源。本研究表明,土壤有机碳、全氮、全磷含量均随海拔升高先增加再减少,有机碳和全氮最高值出现在EB带。其中,土壤全磷最高值出现在AM带,并显著高于其他垂直带,表明AT带草甸化过程对土壤全磷含量产生了重要影响。土壤C/N总体表现为随海拔升高逐渐增加的趋势,EB带和AM带比较接近,二者与其他两带存在显著差异(P< 0.05)(表3)。

表3 土壤基本理化性质

同列不同小写字母表示差异显著(P< 0.05, Tukey′s HSD)

3.2 垂直带土壤微生物群落结构特征及比较

微生物的群落结构是指土壤中各微生物类群的生物量以及各类群所占的比例,通常采用PLFA含量表征土壤微生物群落结构[22]。单因素方差分析显示,各垂直带土壤总PLFA和主要类群微生物PLFA组间差异极显著,均表现出随海拔升高先增加后减少的趋势,且PLFA最大值均出现在EB带,最小值均出现在AT带(图2)。其中,EB带土壤总PLFA和各类群微生物PLFA显著高于其他3个垂直带。CF、AM、AT3个垂直带的细菌PLFA含量无显著差异;CF带的真菌PLFA含量显著高于AM带和AT带;AM带的放线菌PLFA含量与CF带和AT带无显著差异,但CF带显著高于AT带。真菌/细菌PLFA比值(F/B)在各垂直带之间表现出先减小后增加的趋势,CF带与AT带比较接近,且明显高于其他两个垂直带。

革兰氏阳性菌(G+)和革兰氏阴性菌(G-)是细菌中的两种主要类群,G+/G-通常表征细菌群落结构的变化。从图2中可以看出,土壤G+和G-的PLFA含量仍然表现出先增加后减少的趋势,在EB带达到最大,并显著高于其他3个垂直带。CF带土壤中G+的PLFA含量与AM带无显著差异,但明显高于AT带,而G-在CF、AM、AT3个垂直带无显著差异。G+/G-在AM带达到最高,并显著高于EB带和AT带,但与CF带无显著差异。

图2 不同垂直植被带下土壤微生物主要类群PLFA含量及比率Fig.2 Contents of soil microbes phospholipid fatty acids (PLFA) and ratios of fungi/bacteria and G+/G- from the different vertical vegetation zones(A)土壤微生物主要类群PLFA含量及比率(B)土壤革兰氏阳性菌、阴性菌PLFA含量及比率;B:细菌Bacteria;F:真菌Fungi;A:放线菌Actinomycetes;G+:革兰氏阳性菌Gram. positive bacteria;G-:革兰氏阴性菌Gram. negative bacteria;tPLFA:总微生物PLFA含量total PLFA

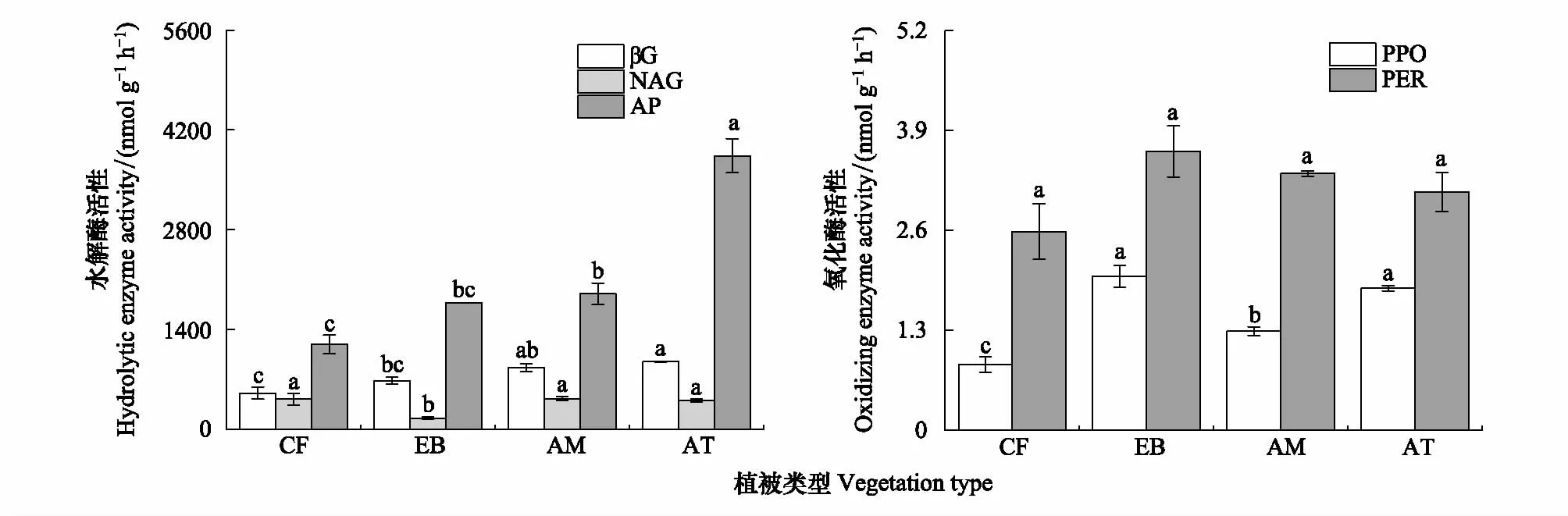

3.3 垂直带土壤酶活性特征及比较

不同垂直带间,3种水解酶(βG、NAG、AP)和氧化酶PPO活性组间差异极显著,而氧化酶PER活性组间差异不明显(图3)。土壤水解酶βG和AP活性呈现出随海拔升高而逐渐增加的趋势。其中,水解酶βG活性在相邻垂直带间差异不明显,表现出很好的连续性;水解酶AP的活性在CF、EB、AM3个垂直带的变化规律与βG相似,但在AT带显著升高,表明水解酶AP对苔原生态系统植被和水热条件有很好的响应。NAG活性随海拔升高则表现为先减小后增大的趋势,EB带活性最低,其他3个垂直带无显著差异。

图3 不同垂直植被带土壤酶活性变化Fig.3 The variation of different soil enzyme activities from the different vertical vegetation zones(A)三种水解酶活性,βG:β- 1,4-葡萄糖苷β- 1,4-glucosidase;NAG:β- 1,4-N-乙酰葡糖氨糖苷酶β- 1,4-N-acetylglucosaminidase;AP:酸性磷酸酶Acid phosphatase;(B)两种氧化酶活性,PPO:多酚氧化酶Polyphenol oxidase;PER:过氧化物酶Peroxidase

土壤氧化酶方面,随海拔升高,PPO活性表现为先增加后减小再增加的趋势,EB带和AT带最高并比较接近,CF带活性最低;PER活性表现为先增加后减小的趋势,但是各垂直带之间差异不明显(图3)。由此可以看出,氧化酶PPO和PER的活性对于AM带的响应具有一定差异。

3.4 微生物群落结构及酶活性与土壤环境因子的冗余分析(RDA)

3.4.1 微生物PLFA与土壤环境因子的RDA分析

长白山西坡4个垂直带土壤微生物与土壤环境因子的RDA排序分析表明,前两个排序轴共解释了95.2%的土壤微生物信息和99.5%的土壤微生物与环境关系(图4),蒙特卡罗检验结果显示,所有排序轴对应的环境变量对于响应变量的解释贡献均达到统计学上的显著水平(F微=8.46,P=0.022)。根据对土壤微生物排序图和排序中得到的log文件分析,土壤全磷、全氮、有机碳、含水量与排序轴1和2呈正相关;土壤温度、pH与排序轴1呈正相关,与排序轴2呈负相关;C/N与排序轴1和2呈负相关。其中,土壤温度、全磷、pH与两轴的关联系数较大。

图4 土壤微生物PLFA及酶活性与土壤环境因子的RDA分析Fig.4 Redundancy analysis (RDA) of the phospholipids fatty acids (PLFA) data, the five enzyme activities data and environmental variables of soils实线代表环境因子,虚线代表物种

各微生物PLFA相关性方面,细菌、放线菌、G+、G-之间的关联性较大,真菌与这四者之间的关联性较小。在对土壤微生物总PLFA的贡献率上,各微生物类群表现为G-> 细菌 > G+> 放线菌 > 真菌。其次,从土壤环境和土壤微生物群落整体构成来看,垂直带中的CF带和AT带最为接近,而二者与AM带和EB带的差异较大。各类群土壤微生物PLFA含量及总PLFA含量的最大值均出现在了EB带,AM带与CF带比较接近,AT带最小,这一结论与前文相互验证(图2)。另外,土壤环境因子中,全氮对细菌、真菌、放线菌、G+、G-的影响最大,表现出显著的正相关关系;而C/N则与各土壤微生物类群均表现出负相关关系。此外,F/B与土壤pH表现为极显著正相关,与全磷表现为极显著负相关;而G+/G-与土壤pH表现为显著的负相关。

3.4.2 酶活性与土壤环境因子的RDA分析

土壤酶活性方面,前两个排序轴共解释了87.5%的土壤酶信息和95.6%的土壤酶活性和环境关系(图4),蒙特卡罗检验同样达到显著水平(F酶=7.5,P=0.018)。根据对微生物酶活性排序图和排序中得到的log文件分析,土壤有机碳、含水量、C/N、全磷与排序轴1和2呈正相关;土壤全氮与排序轴2呈正相关,与排序轴1呈负相关;土壤温度与排序轴1和2呈负相关。

从各土壤酶箭头之间的夹角判断,水解酶βG和AP活性的相关性较大,而氧化酶PPO和PER活性的相关性较大。其次,从各酶活性与土壤环境因子间的夹角分析可知,水解酶βG和AP活性与C/N呈显著和极显著正相关(PβG< 0.05;PAP< 0.01),与土壤含水量呈极显著正相关,与土壤温度和全氮呈极显著负相关;水解酶NAG与各土壤环境因子均无显著相关关系。氧化酶PPO和PER与土壤含水量、有机碳、全氮、C/N呈显著或极显著正相关,与土壤温度呈显著负相关;此外,氧化酶PER还与全磷呈显著正相关。

4 讨论

4.1 土壤微生物群落结构与垂直带植被类型的关系

垂直带中,EB带微生物总PLFA和各类群微生物PLFA均显著高于CF带和AT带。究其原因,EB带的优势种岳桦为阔叶树种,其数量丰富的凋落物为微生物提供了相对稳定的生存环境和大量的可利用底物,促进了微生物的繁殖代谢。而CF带中是以红松、云冷杉等针叶树为主,针叶林为常绿树种,叶片凋落数量有限,且凋落后针叶不易分解;AT带以牛皮杜鹃、笃斯越桔、宽叶仙女木等低矮、垫状苔原木本植物为主,叶片较小,凋落物少,再加上AT带气候寒冷,年平均气温较低,因此AT带的凋落物也难于分解,CF带和AT带土壤微生物能够有效利用的有机质底物贫乏,微生物繁殖代谢较为缓慢。

其次,真菌和细菌是土壤中两种主要的功能微生物组分[23],F/B可表征两个种群的相对丰富程度消长状况。有研究表明,真菌和细菌代谢所利用的底物不同,不同植被群落类型通过改变凋落物种类和底物质量来影响微生物群落结构[22,24]。本研究中不同垂直带的植被群落类型差异明显,种类组成、群落结构、优势物种均不相同,其提供的可分解底物也不相同。CF带的凋落物为低营养、含有大量酚类物质的有机物,难于分解,适合真菌生长[24];EB带为阔叶树种,其丰富的凋落物为微生物提供大量高营养、易分解底物,促进细菌繁殖[25],随着植被类型从CF带向EB带转变,真菌逐渐减少,细菌逐渐丰富,F/B降低。土壤F/B在高山草甸群落最低,究其原因,一方面森林植被比多年生草本含有更多的菌根真菌[26],贡献了较高的真菌生物量;另一方面,草本植物根系发达,细根密集于表层,根系分泌物和衰亡的根系为细菌提供了丰富的高质量易分解有机物[27],促进了细菌的生长繁殖及其较高的生物量。大多数研究发现,真菌比细菌具有更好的耐受性,更易适应低温、低pH、低养分的生存环境。因此,F/B在土壤N、P养分含量贫乏且含有大量嗜酸灌木的高山苔原群落较高[28]。

土壤G+和G-的PLFA变化规律与其他菌群类似,均在EB带达到最高;而G+/G-在AM带和CF带较EB带和AT带高(图2)。G-比G+在富营养环境中生长更为迅速[29],而G+则对分解木质素和纤维素的贡献相对较大[30],因此,CF带的G+/G-要高于EB带(图2)。另外,G+/G-还可用于指示土壤营养状况,该比值越高表示营养胁迫越强烈[31]。本研究中,G+/G-与C/N呈显著负相关(P< 0.05),在一定程度上指示了不同垂直带土壤有机碳和全磷的含量变化情况。

4.2 土壤酶活性与垂直带植被类型的关系

一般认为,高海拔地区的土壤酶活性比低海拔地区的土壤酶活性低[32]。而本文的研究结果中,土壤酶活性并未出现与海拔因子的明显负相关性(图3),不仅如此,水解酶中的βG和AP活性还表现出了随海拔升高逐渐增加的趋势。AT带的土壤AP活性显著高于其他垂直带,主要是因为长白山AT带地处高纬度、高海拔地区,常年低温大风致使多数植物难以生长,生境贫氮贫磷[33]。当土壤中磷元素的有效性较低时,微生物会释放更多的AP,促进土壤磷循环,以满足植物及微生物生长的需要[34]。βG可降解纤维素,在降解有机碳复合物的过程中发挥重要作用,其水解产物(糖类)是土壤微生物的主要能量来源[35],NAG与土壤有机碳和氮的转化关系密切,能将几丁质转化为氨基糖,是土壤矿质氮的主要来源[36]。EB带的βG和NAG较低,主要是因为EB带土壤有机碳含量较高,有机质丰富,分解有机质的酶可能产生负反馈效应,减少用于胞外酶合成的能量,使养分更高效的用于微生物生长,从而限制了养分释放[37],因此抑制了βG和NAG酶活性。

此外,氧化酶PPO和PER是主要的木质素分解酶,PPO能够氧化酚类化合物中的苯环,PER能够氧化木质素大分子得到简单的酚类,两者直接影响着土壤有机质的积累和矿化过程,同时也对腐殖质的合成与分解具有重要意义[38]。氧化酶多由真菌分泌合成,且与土壤有机质输入组分密切相关[39],EB带较高的真菌含量以及有机质含量可能是高氧化酶活性的原因。

4.3 土壤微生物群落结构与垂直带土壤环境因子的关系

微生物矿化有机质释放出矿质营养以满足植物和土壤中微生物的需求,另一方面,微生物对无机氮的生物固定作用也减少了土壤中氮肥的损失。土壤微生物不仅是土壤氮素的矿化和固持的执行者,而且是提供植物营养元素的活性库。土壤微生物各类群PLFA及总PLFA均与土壤全氮呈显著正相关关系。在山地生态系统中,高山亚高山区域属于典型的贫氮生境。而在贫氮生境中,氮的有效性能够影响植物生产力,并改变异氧代谢所需底物的质量,从而对微生物群落产生影响[40]。对于地处高纬度的长白山而言,垂直带中的CF带、EB带、AM带、AT带均位于高海拔区域,属典型贫氮生境,因此土壤全氮含量也可以被认为是调控土壤微生物沿海拔梯度变化的主要影响因子。

另外,陆地生态系统中的氮储存于土壤有机质库中,因而土壤氮的变化又与土壤有机碳的变化紧密联系。土壤C/N不仅是土壤质量的敏感指标,而且影响土壤有机碳和氮的循环。通常,土壤C/N的降低将会为微生物提供更多的能量,进而提高微生物的活性。然而在此过程中,有机质矿化时会释放出更多的无机氮,这些无机氮虽然可以促进植物的吸收利用,但是很难在土壤中累积,最终使土壤氮元素通过淋溶或反硝化过程而被损失掉。

此外,图4显示土壤全磷与F/B呈显著负相关。Tan等[41]发现长期施用磷肥会增加土壤细菌群落多样性,Lauber等[42]对特定真菌相对丰度的分析也表明,全磷含量能够导致真菌优势菌群的转变。土壤有机质与氮、磷等养分元素存在相互耦合关系,土壤磷元素的变化可能会导致土壤中微生物代谢所利用的碳底物发生改变,而不同菌群选择利用的碳底物不同,从而改变细菌与真菌在整体微生物群落中的存在结构。

4.4 土壤酶活性与垂直带土壤环境因子的关系

βG、AP和PPO三种酶均与土壤含水量表现出显著正相关关系。这主要是因为,土壤水分的增加能够为各种酶促反应提供反应条件与场所,从而使土壤酶活性随土壤含水量的升高而增强[43]。此外,通常认为在一定温度阈值内,酶活性与土壤温度呈正相关[44]。但本文研究表明,五种酶中的βG、AP和PPO三种酶却与土壤温度表现为显著的负相关,而与土壤含水量和C/N表现为显著正相关(图4)。这表明山地生态系统的水热组合过程与水平地带性的水热协同作用有着本质的区别。山地生态系统中,随着海拔升高,环境热量逐渐降低,而降水量逐渐增加,土壤含水量增加对酶活性的促进作用可能抵消由于温度下降所产生的限制作用,再加上植被类型差异对微生物利用底物的影响,使得山地生态系统土壤酶活性变化规律更加复杂化。

除土壤含水量和温度外,碳元素也是影响土壤酶活性的重要因子。有机质可改变土壤孔隙度、通气度与土壤团粒结构,具有显著的缓冲作用和持水作用,是各种酶类的重要载体,为土壤酶发挥作用提供场所与适宜的条件[45],因此较高的土壤有机碳及有机质含量能促进土壤酶的合成,进而成为影响酶活性的主要因子。

5 结论

长白山西坡各垂直带间的土壤理化性质、微生物PLFA及土壤酶活性均存在显著差异。随海拔升高,土壤微生物总PLFA和各类群微生物PLFA呈现出先增加后减少的变化特征,表现为亚高山岳桦林带>亚高山针叶林带>高山草甸带>高山苔原带。细菌、放线菌的PLFA含量表现出很好的相关性,在对土壤微生物总PLFA的贡献率上,表现为细菌>真菌>放线菌,G-> G+。土壤全氮含量与各微生物类群均表现为显著正相关,而C/N则与各土壤微生物类群均表现为负相关,二者是调控土壤微生物沿海拔变化的主要因子。

土壤水解酶βG和AP活性的相关性较大,且呈现出随海拔升高而逐渐增加的特征,其中AP活性对高山苔原带生态系统表现出很好的响应。土壤含水量、C/N和土壤温度是调控土壤酶活性沿海拔变化的主要因子。

高山苔原带草甸化过程对土壤含水量、全磷含量、水解酶AP活性产生重要影响,而对土壤微生物PLFA和其他酶活性影响不大。长白山垂直带土壤微生物群落结构和酶活性除了受到土壤环境因子和水热条件的影响,还与植被群落组成及凋落物性质具有紧密联系。

[1] 冯虎元, 程国栋, 安黎哲. 微生物介导的土壤甲烷循环及全球变化研究. 冰川冻土, 2004, 26(4): 411- 419.

[2] Caldwell B A. Enzyme activities as a component of soil biodiversity: a review. Pedobiologia, 2005, 49(6): 637- 644.

[3] 曹瑞, 吴福忠, 杨万勤, 徐振锋, 谭波, 王滨, 李俊, 常晨晖. 海拔对高山峡谷区土壤微生物生物量和酶活性的影响. 应用生态学报, 2016, 27(4): 1257- 1264.

[4] 王冰冰, 曲来叶, 马克明, 张心昱, 宋成军. 岷江上游干旱河谷优势灌丛群落土壤生态酶化学计量特征. 生态学报, 2015, 35(18): 6078- 6088.

[5] Fierer N, McCain C M, Meir P, Zimmermann M, Rapp J M, Silman M R, Knight R. Microbes do not follow the elevational diversity patterns of plants and animals. Ecology, 2011, 92(4): 797- 804.

[6] 田秋香, 张彬, 何红波, 张旭东, 程维信. 长白山不同海拔梯度森林土壤中性糖分布特征. 应用生态学报, 2013, 24(7): 1777- 1783.

[7] Männistö M K, Tiirola M, Häggblom M M. Bacterial communities in Arctic fjelds of Finnish Lapland are stable but highly pH-dependent. FEMS Microbiology Ecology, 2007, 59(2): 452- 465.

[8] Lucas-Borja M E, Pérez D C, Serrano F R L, Andrés M, Bastida F. Altitude-related factors but notPinuscommunity exert a dominant role over chemical and microbiological properties of a Mediterranean humid soil. European Journal of Soil Science, 2012, 63(5): 541- 549.

[9] 斯贵才, 袁艳丽, 王建, 夏燕青, 雷天柱, 张更新. 藏东南森林土壤微生物群落结构与土壤酶活性随海拔梯度的变化. 微生物学通报, 2014, 41(10): 2001- 2011.

[10] 金裕华, 汪家社, 李黎光, 阮宏华, 徐自坤, 韩凌云. 武夷山不同海拔典型植被带土壤酶活性特征. 生态学杂志, 2011, 30(9): 1955- 1961.

[11] Djukic I, Zehetner F, Mentler A, Gerzabek Martin H. Microbial community composition and activity in different Alpine vegetation zones. Soil Biology and Biochemistry, 2010, 42(2): 155- 161.

[12] 徐文铎, 何兴元, 陈玮, 刘常富. 长白山植被类型特征与演替规律的研究. 生态学杂志, 2004, 23(5): 162- 174.

[13] 靳英华, 许嘉巍, 梁宇, 宗盛伟. 火山干扰下的长白山植被分布规律. 地理科学, 2013, 33(2): 203- 208.

[14] 宗盛伟, 许嘉巍, 吴正方. 长白山西坡小叶章侵入苔原带调查与机理分析. 山地学报, 2013, 31(4): 448- 455.

[15] 鲍士旦. 土壤农化分析(第三版). 北京: 中国农业出版社, 2000: 22- 76.

[16] Zelles L, Bai Q Y, Beck T, Beese F. Signature fatty acids in phospholipids and lipopolysaccharides as indicators of microbial biomass and community structure in agricultural soils. Soil Biology and Biochemistry, 1992, 24(4): 317- 323.

[17] Bossio D A, Scow K M. Impacts of carbon and flooding on soil microbial communities: phospholipid fatty acid profiles and substrate utilization patterns. Microbial Ecology, 1998, 35(3/4): 265- 278.

[18] Kong A Y Y, Scow K M, Córdova-Kreylos A L, Holmes W E, Six J. Microbial community composition and carbon cycling within soil microenvironments of conventional, low-input, and organic cropping systems. Soil Biology and Biochemistry, 2011, 43(1): 20- 30.

[19] Saiya-Cork K R, Sinsabaugh R L, Zak D R. The effects of long term nitrogen deposition on extracellular enzyme activity in anAcersaccharumforest soil. Soil Biology and Biochemistry, 2002, 34(9): 1309- 1315.

[20] 刘秉儒. 贺兰山东坡典型植物群落土壤微生物量碳、氮沿海拔梯度的变化特征. 生态环境学报, 2010, 19(4): 883- 888.

[21] 周志华, 肖化云, 刘丛强. 土壤氮素生物地球化学循环的研究现状与进展. 地球与环境, 2004, 32(3/4): 21- 26.

[22] Wang M, Qu L Y, Ma K M, Yuan X. Soil microbial properties under different vegetation types on Mountain Han. Science China Life Sciences, 2013, 56(6): 561- 570.

[23] Bååth E, Anderson T H. Comparison of soil fungal/bacterial ratios in a pH gradient using physiological and PLFA-based techniques. Soil Biology and Biochemistry, 2003, 35(7): 955- 963.

[24] Mitchell R J, Hester A J, Campbell C D, Chapman S J, Cameron C M, Hewison R L, Potts J M. Explaining the variation in the soil microbial community: do vegetation composition and soil chemistry explain the same or different parts of the microbial variation? Plant and Soil, 2012, 351(1/2): 355- 362.

[25] Holtkamp R, Kardol P, van der Wal A, Dekker S C, van der Putten W H, de Ruiter P C. Soil food web structure during ecosystem development after land abandonment. Applied Soil Ecology, 2008, 39(1): 23- 34.

[26] 杨秀丽, 闫伟, 包玉英, 樊永军, 姜海燕. 大兴安岭落叶松林丛枝菌根真菌多样性. 生态学杂志, 2010, 29(3): 504- 510.

[27] 何容, 汪家社, 施政, 方燕鸿, 徐自坤, 权伟, 张增信, 阮宏华. 武夷山植被带土壤微生物量沿海拔梯度的变化. 生态学报, 2009, 29(9): 5138- 5144.

[28] Margesin R, Jud M, Tscherko D, Schinner F. Microbial communities and activities in alpine and subalpine soils. FEMS Microbiology Ecology, 2009, 67(2): 208- 218.

[29] Djukic I, Zehetner F, Watzinger A, Horacek M, Gerzabek M H.Insitucarbon turnover dynamics and the role of soil microorganisms therein: a climate warming study in an Alpine ecosystem. FEMS Microbiology Ecology, 2013, 83(1): 112- 124.

[30] Kelly J J, Favila E, Hundal L S, Marlin J C. Assessment of soil microbial communities in surface applied mixtures of Illinois River sediments and biosolids. Applied Soil Ecology, 2007, 36(2/3): 176- 183.

[31] Hammesfahr U, Heuer H, Manzke B, Smalla K, Thiele-Bruhn S. Impact of the antibiotic sulfadiazine and pig manure on the microbial community structure in agricultural soils. Soil Biology and Biochemistry, 2008, 40(7): 1583- 1591.

[32] Väre H, Vestberg M, Ohtonen R. Shifts in mycorrhiza and microbial activity along an oroarctic altitudinal gradient in northern Fennoscandia. Arctic and Alpine Research, 1997, 29(1): 93- 104.

[33] Zong S W, Jin Y H, Xu J W, Wu Z F, He H S, Du H B, Wang L. Nitrogen deposition but not climate warming promotesDeyeuxiaangustifoliaencroachment in alpine tundra of the Changbai Mountains, Northeast China. Science of the Total Environment, 2016, 544: 85- 93.

[34] Garcia-Gil J C, Plaza C, Soler-Rovira P, Polo A. Long-term effects of municipal solid waste compost application on soil enzyme activities and microbial biomass. Soil Biology and Biochemistry, 2000, 32(13): 1907- 1913.

[35] Acosta-Martínez V, Tabatabai M A. Enzyme activities in a limed agricultural soil. Biology and Fertility of Soils, 2000, 31(1): 85- 91.

[36] Ekenler M, Tabatabai M. β-Glucosaminidase activity of soils: effect of cropping systems and its relationship to nitrogen mineralization. Biology and Fertility of Soils, 2002, 36(5): 367- 376.

[37] Enrique A G, Bruno C, Christopher A, Virgile C, Steven C. Effects of nitrogen availability on microbial activities, densities and functional diversities involved in the degradation of a Mediterranean evergreen oak litter (QuercusilexL.). Soil Biology and Biochemistry, 2008, 40(7): 1654- 1661.

[38] Sinsabaugh R L. Phenol oxidase, peroxidase and organic matter dynamics of soil. Soil Biology and Biochemistry, 2010, 42(3): 391- 404.

[39] 张咏梅, 周国逸, 吴宁. 土壤酶学的研究进展. 热带亚热带植物学报, 2004, 12(1): 83- 90.

[40] Ohtonen R, Väre H. Vegetation composition determines microbial activities in a boreal forest soil. Microbial Ecology, 1998, 36(3/4): 328- 335.

[41] Tan H, Barret M, Mooij M J, Rice O, Morrissey J P, Dobson A, Griffiths B, O’Gara F. Long-term phosphorus fertilisation increased the diversity of the total bacterial community and thephoDphosphorus mineraliser group in pasture soils. Biology and Fertility of Soils, 2013, 49(6): 661- 672.

[42] Lauber C L, Strickland M S, Bradford M A, Fierer N. The influence of soil properties on the structure of bacterial and fungal communities across land-use types. Soil Biology and Biochemistry, 2008, 40(9): 2407- 2415.

[43] Jin K, Sleutel S, Buchan D, De Neve S, Cai D X, Gabriels D, Jin J Y. Changes of soil enzyme activities under different tillage practices in the Chinese Loess Plateau. Soil and Tillage Research, 2009, 104(1): 115- 120.

[44] Koch O, Tscherko D, Kandeler E. Temperature sensitivity of microbial respiration, nitrogen mineralization, and potential soil enzyme activities in organic alpine soils. Global Biogeochemical Cycles, 2007, 21(4): GB4017.