江苏省利用全球创新资源的现实、挑战与路径研究

2017-03-08李逢春于诚

李逢春 于诚

摘 要 近年来,全球创新环境呈现创新全球化、网络化和多极化等一系列新特征,为江苏省整合全球创新资源、参与创新全球化和建设开放型创新体系提供了难得的机遇。本文首先从广义和狭义两个视角界定了全球创新资源的概念,然后分析了江苏省利用全球创新资源的典型事实和面临的挑战,最后在借鉴国际经验并结合江苏省实践的基础上,提出了江苏省利用全球创新资源的具体路径。

关键词 江苏 全球创新资源 路径研究

全球创新资源是“全球”与“创新资源”的融合。其中,“创新资源”代表了资源的内容与功能,而“全球”则体现了开放式的创新行为方式与全球性的创新资源分布。可以从广义和狭义两个层面对全球创新资源加以定义。广义的全球创新资源是指用来服务国家创新系统的全球物质条件,是一国从研发创新活动中吸收、利用的各类国外生产要素,包括全球创新人才、全球创新资金、全球创新技术和国际研发投资等形式。狭义的全球创新资源是指企业践行创新全球化战略与开放式创新模式融合的过程中,跨越国界所吸收运用的外部创新资源,是技术创新领域的高端要素总和。

一、江苏省利用全球创新资源的典型事实

(一)总体视角分析

多年来,江苏省高度重视创新国际化工作,从创新人才国际化、创新资金国际化、创新技术国际化和研发投资国际化等方面充分吸收和利用全球创新资源,并在创新国际化过程中形成了以下突出特点:

在利用国际创新人才方面,江苏省结合产业升级的阶段特征广泛吸纳国际创新人才,重视创新人才的海外培训。自2006年江苏省委、省政府发布《关于加强高层次创业创新人才队伍建设的意见》文件,并设立了“江苏省高层次创业创新人才引进计划”以来,每年来苏的境外人才都超过10万人次,他们利用自身的影响力和信息人脉资源,吸引更多国外高层次人才加盟,拓展了江苏参与国际科技合作的深度和广度。例如,无锡市招纳诺贝尔医学生理学奖得主理查·罗伯茨爵士,在宜兴成立“理查·罗伯茨生物科技研究院”,吸引了多位世界顶级生物学家加盟。南京邮电大学聘请诺贝尔物理学奖得主彼得·格林贝格尔,组建“彼得·格林贝格尔研究中心”和江苏省“诺贝尔奖得主工作室”。该科研团队在声子激光器、高效率薄膜LED器件、可见光无线通信及绿色能源等方面获得了丰硕成果。2016年江苏省组织330人的强大引智团队,赶赴深圳现场参与中国国际人才交流大会,与法国、德国、以色列、意大利、韩国、美国等外国专家组织、专业人才机构签订协议,确立长期的紧密合作关系,成功建成首批“江苏省国外引智工作站”。通过这些引智平台,根据江苏省地方经济社会发展和产业需求,实现与外国专家的及时、精准对接。在加大海外高层次人才引进力度的同时,江苏省也高度重视人才的海外培训,积极拓宽国际创新人才的利用方式。

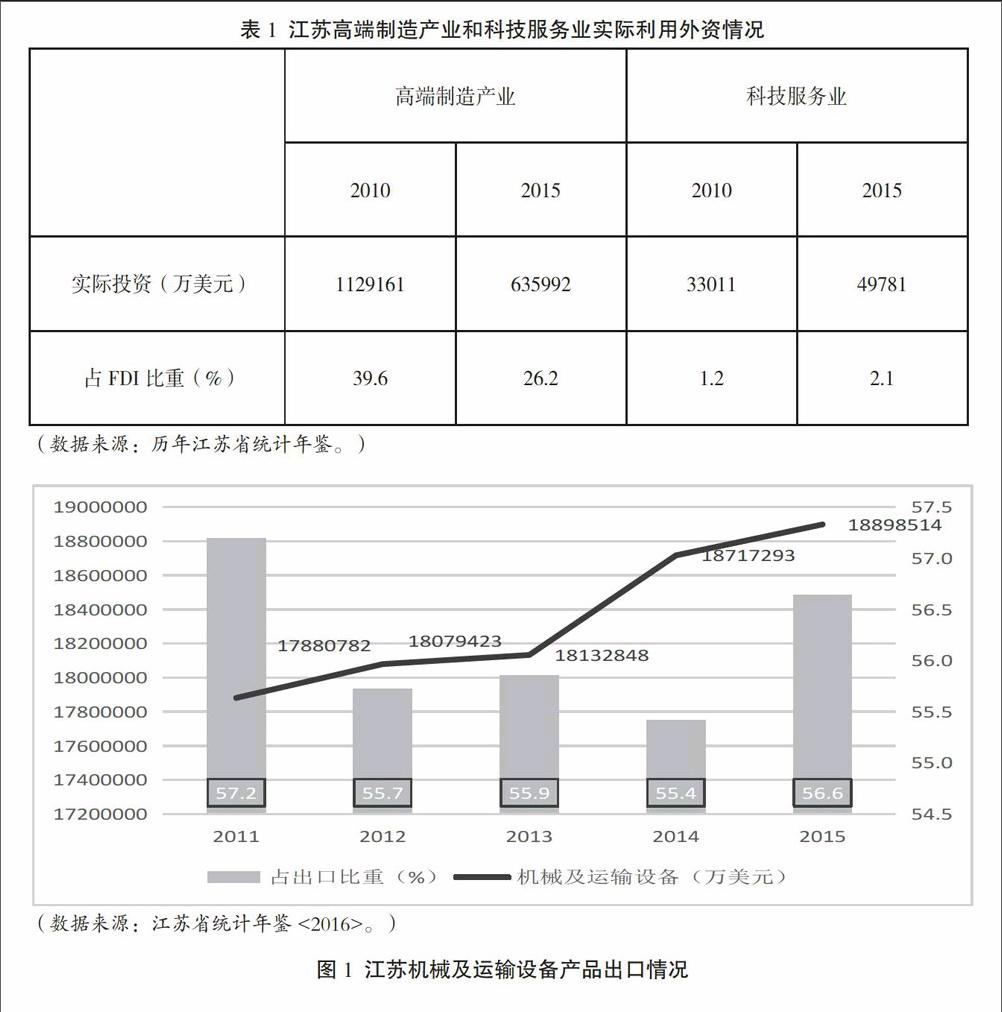

在利用国际创新资金方面,主要体现在高端制造产业和FDI流入科技服务业,但二者表现出相反的发展趋势。以交通运输设备、通信设备、计算机等为代表的高端制造产业[1]FDI流入规模呈现下降趋势。2015年,江苏高端制造产业实际利用FDI金额为63.6亿美元,占总体FDI比重的26.2%,规模和占比均较2010年有所下降。究其原因,主要有两方面因素:一是受国际金融危机和高端制造产业整体实力不断增强的影响,外资流入明显下降,但外资流入的质量在不断提升;二是服务业FDI流入规模的不断扩大,高端制造产业FDI占总体FDI的比重有所下降,这点可以从科技服务业FDI流入情况中反映出来。科技服务业FDI流入由2010年的3.3亿美元上升到5.0亿美元,在总体FDI中的比重由1.2%上升到2.1%。这表明随着江苏省经济结构中服务经济特征日趋明显,国际创新资金也正加速向以科技服务业为代表的现代服务业流入(见表1)。

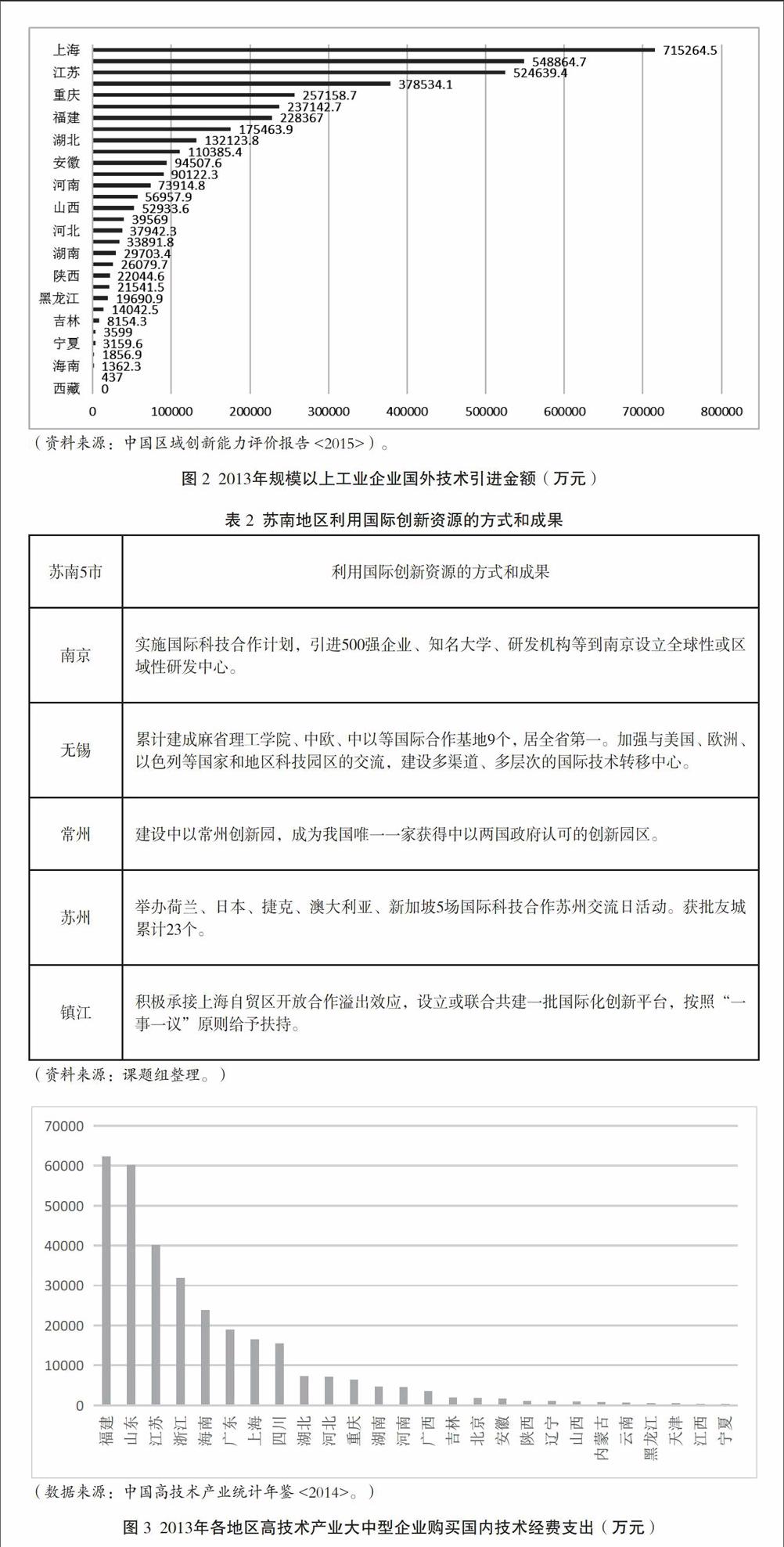

在利用国际创新技术方面,突出表现出以下两方面特征:一是国际高技术商品贸易和国际专利(PCT)增速迅猛。江苏省既是外贸大省,也是知识产权大省。截至2015年,全省累计通过《专利合作条约》(PCT)途径申请的专利8489件,马德里商标有效注册量1171项,仅次于广东、北京,位居全国第三位。同期,知识产权密集型产品在全省外贸同比不断增加的情况下,出口长期保持增长,如机电产品出口额为1889.8亿美元,占全省出口总值的56.6%。二是企业研发国外技术引进金额规模全国领先。2013年,江苏省工业企业引进国外技术的经费支出额为54.9亿元,居全国第三位,仅次于上海和广东,见图1、图2。

(二)区位视角分析

由于江苏省内部区域经济发展的不平衡,导致苏南、苏中和苏北地区利用国际创新资源的能力呈现出极大的差异性。随着2014年苏南自主创新示范区的成立,南京、无锡、常州、无锡和镇江5个国家创新型试点城市围绕总体布局,在创新基地建设、创新链条构筑、创新型企业集群打造等方面取得了重大成就。目前,苏南已集聚了大量国际化资源,国际科技合作也取得了明显成效。并主动参与国家“一带一路”建设,加强与世界创新型国家和地区的全方位创新合作,积极对接上海自贸区,深入实施“走出去”战略,积极开展与国际知名高校和科研机构的科研合作及学术交流。但值得指出的是苏南利用国际创新资源过程中还存在一些问题,虽然在苏南已集聚了多个世界500强企业,但尚未形成高水平国际化的产业链和产业集群,总体上还处于自发、松散的状态;苏南商业化技术交易市场等国际化服务载体尚未完全形成,国际化社区建设滞后,基础教育和医疗环境的国际化程度仍然较低;科技创新平台建设仍需完善,参与突破国际技术领域的层次尚需提高,还未占领国际技术发展制高点(见表2)。

近年来,随着国家“一带一路”战略和省内区域协同发展战略的深入实施,苏北地区的创新驱动发展也取得了丰硕成果。连云港、盐城成为国家创新型试点城市,徐州、连云港、盐城高新区先后升級为国家级高新区,苏北拥有省级以上经济技术开发区和高新技术开发区44个、创新型试点县(市、区)18个、创新型试点乡镇60个,初步构建成一个充满活力、优势互补的多层次区域创新体系。通过企业调研,课题组发现现阶段苏北地区企业的主要技术创新方式多采用购买或引进现成技术成果以及与国外机构合作等方式。在被调查的企业中,上述两类型企业占比分别达到25.88%和10.65%,但与苏南、苏中等发达地区相比,苏北创新国际化的层次明显偏低,导致国际创新资源尚未对自主创新能力提升产生积极影响,创新产出相对薄弱。此外,大部分企业的主导产品是引进、吸收、消化再创新以后的产品和对市场产品的模仿,占比分别为31.91%和27.27%,原创产品的仅占8.13%,且集中在规模大、基础较好的企业中。

(三)行业视角分析

2016年,省人民政府出台《关于加快建设具有全球影响力的产业科技创新中心的意见》,指出通过构建创新水平与国际同步、研发活动与国际融合、体制机制与国际接轨的现代产业科技创新体系,将江苏省建设成为全球重大原创性技术成果和战略性新兴产业的重要策源地,全球产业科技创新高端人才、高成长性企业和高附加值产业的重要聚合区。从发展成果来看,近年来江苏省大力发展新能源、新材料、医药及生物技术、节能环保、软件和服务外包等战略性新兴产业,产业结构中以战略性新兴产业为主的高新技术产业占比不断提高,对经济转型升级起到了良好的带动作用。2015年,江苏省实现了高新技术产业产值6.1万亿元,比上年增长7.6%,占规上工业总产值比重的40.1%,比上年提高0.6个百分点;战略性新兴产业销售收入4.5万亿元,比上年增长10.4%,占规上工业总产值比重达29.4%,比上年提高0.7个百分点。在利用国际创新技术方面,2013年江苏省高技术产业大中型企业购买国内技术经费支出额达40089万元,规模位居全国第三位。在利用国际创新资金方面,高端制造领域基本形成以电气机械及器材、交通运输设备、通信设备、计算机及其他电子设备为主的利用外资格局(见图3)。

二、江苏利用全球创新资源的挑战分析

江苏省占有优越的全球创新资源,机遇难得,前景广阔,但也应充分意识到,在信息化、智能化、高端化变化发展下,全球创新资源的利用也面临着严峻挑战。

(一)发展模式的高端化、集约化模式不高,不利于高端国际创新资源流入

多年来,江苏省主要通过引进生产设备、核心零部件等从事产品的简单加工和装配,从而嵌入国际分工体系产业链的中低端环节,消耗大量原材料、劳动力资源,却无法获得较高的价值增值。发达国家或地区企业掌握了核心技术、关键零部件和生产设备、产品品牌和营销渠道等核心环节,他们在获取利润份额的同时也封锁了关键的技术信息,进而榨取处于产业链低端企业的应得份额。尽管有研究显示外资的进入给省内的内资企业带来了一定的外溢效应,但同时这些研究结果也说明,如果溢出方(国外)和接受方(江苏)的技术差距过大,外溢则多停留在肤浅的层面(如外形的设计)。总体而言,当前江苏省的战略性新兴产业和高技术产业的高端化、集约化模式不高,产业发展相关的主要技术和新产品早期开发基本源于发达国家或地区,几乎没有完全源于江苏省的新产品,使得江苏省培育的部分战略性新兴产业和高技术产业的经济效益甚至不如传统产业,所以必须着力于提高自主创新能力和国际分工地位,加大对国外研发中心和职能总部的吸引力,破除关键技术封锁。

(二)企业技术创新动力和意识不强,降低了国际创新资源的获取意愿

要充分利用全球创新资源,关键是要改变企业技术创新的思维范式,激发江苏省广大企业技术创新的内在动力,提升企业技术创新能力。目前,江苏省企业技术创新动力不足、能力不强的问题还比较突出。2013年,江苏全省工业企业R&D活动经费支出占工业销售收入的比例仅为0.93%,与主要发达国家2.5%~4%的差距较大。进行开放式自主创新,需要大量人才、资金、信息和技术等资源。当前,江苏省开放式自主创新需要的市场、技术、政策等信息资源供给仍严重不足,企业能获得的信息非常有限,对产业发展现状和未来发展趋势缺乏了解,直接导致部分战略性新兴产业的盲目投入和产能过剩。

(三)产学研结合不紧密问题明显,限制了国际创新资源的利用效率

近年来,江苏省各级政府开展的各种应用类研究开发计划,强调产生的技术的数量,但是否能满足企业和产业发展的需要被严重忽视。不少应用类研究开发项目完全脱离企业和产业技术创新的需求,导致技术供给和需求不能有效对接。江苏省教育资源丰富,国际人才和技术交流合作的频度全国领先。但目前高校和科研院所的评价体系都以在国际学术刊物上发表论文为最主要的价值追求,大部分科研人员并不关注其科研项目能否与企业和产业发展相结合,发表论文,特别是追求论文发表数量成为第一要务。这样的价值导向也直接阻碍了高校、科研院所的研发工作与企业和产业发展需求的结合,严重限制了国际创新资源的利用效率。

三、江苏省利用国际创新资源的路径设计

(一)政府路径

1.推进开放式创新与创新国际化战略融合,扩大创新资源流入,加快成为全国创新国际化示范省份的建设脚步。江苏省作为全国经济、科技最发达的城市之一,科教和开放优势明显,为推动创新国际化提供了良好的基础和条件。因此,江苏省应当根据我国的基本国情和本省的发展优势,在一个较高的平台上吸引外资研发机构,培养和引进国外一流的研发人才,面向国际吸收创新资源,大力发展创新型经济,加快推进创新型省份建设脚步,成为全国推动创新国际化的示范省份。积极支持创新要素的流动,实现科技型企业家、技术市场、风险投资、科技创新与科技金融的互动等。

2.确立企业创新的主体地位,激发市场竞争活力。一是规范政府在利用全球创新资源中的定位与作用。政府定位是提供公共物品和准公共物品性质的科技平台、规范的制度环境、透明的政策法规,以充分发挥企业和市场在创新国际化战略中的作用。二是加快培育国际型、创新型领军企业,增强吸收全球创新资源的主体活力。实施创新型领军企业培育计划,打造在国际上影响行业发展的领军企业。

3.构建综合平台体系,提高全球创新资源吸收效率。利用全球创新资源的另一重要舉措是确保创新进程与国际接轨。为此,江苏省各级政府必须在尽可能短的时间内建立国际创新综合平台,完善技术转移平台,营造一个有利于创新国际化工作的良好氛围,有效地推进创新国际化进程。一是加强科技公共服务体系建设,二是确保产学研创新国际化的合作模式再上新台阶。

(二)产业路径

1.坚持引导全球创新资源服务“江苏制造2025”,促进产业结构优化升级。一是鼓励技术引进和合作研发,大力支持战略性新兴产业、高端装备制造业先进技术设备、关键零部件的进口。二是鼓励引进、消化、吸收与再创新,鼓励引进项目的前期研发、再创新成果的产业化、消化吸收与再创新产品开拓国际市场、消化吸收与再创新的技术或者产品申请国内外专利。

2.坚持利用全球创新资源与产业集群式创新相结合。一是强化全球创新资源与产业创新网络,二是打造全球创新资源集聚区。快速构建起以全球创新创业集聚区为载体的创新体系,吸纳全球创新资源,形成涵盖先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等新兴领域的产业集群。

(三)企业路径

1.以“我”为主,加强对国际创新资源的整合利用和消化吸收。一方面,江苏企业利用创新资源的最终目标必须立足于技术整合,加强对共性技术和先进技术的管理,继而实现自主创新;另一方面,江苏企业在与海外机构合作,共同开发技术或产品研发的过程中,应强调技术路线和方案由本企业决策,加强企业研发人员的参与度,避免出现过于倚重外部创新资源,而导致企业创新方向失去掌控、创新实力不足的情况。

2.积极布局,实现海外研发投资多元化。一是在海外设立研发机构,江苏企业可在海外选择创新资源密集的地区设立研发机构,如以色列、芬兰、英国、美国、德国等,就近利用国外创新资源,开展有针对性的研发。二是充分利用海外并购等方式获取国际创新资源。当前,江苏企业应更加重视利用海外并购获取技术创新资源,加强并购过程中的技术管理。

注释:①结合理论界认可的行业分类方法和数据可获得性,本课题选取通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业作为高技术制造业。

(李逢春单位为南京财经大学国际经贸学院;于诚单位为江苏省社科院)

[作者简介:李逢春,女,江苏连云港人,南京财经大学副教授,研究方向:国际投资等。基金项目:本文系受到江苏省软科学项目“江苏利用全球创新资源的模式与路径研究”(BR2016061)的资助。]

参考文献

[1] 谭清美.区域创新系统的结构与功能研究[J].科技進步与对策,2002,19(8):52-54.

[2] 李应博.科技创新资源配置:机制、模式与路径选择[J]. 2009.

[3] 杜群阳.跨国公司R&D资源转移与中国对接研究[J]. 2008.

[4] 张震宇,陈劲.基于开放式创新模式的企业创新资源构成、特征及其管理[J].科学学与科学技术管理,2008,29(11):61-65.

[5] Meissner,D . Globalization and Open Innovation:Implications for Innovation and Technology Policy[R/OL] . www.teaduspark.ee/UserFil

es/File/Dirk%20Meissner(1). pdf,2012-05-30.

[6] PlecheroM . Different competences,differentmodes

in the globalization of innovation? A com parative study of the Pune and Beijing regions[J]. CircleElectronic Working Papers,2010.

[7] 刘凤朝,徐茜,韩姝颖,等.全球创新资源的分布特征与空间差异——基于OECD数据的分析[J].研究与发展管理,2011

(1):11-16.

[8] 赵昱,杜德斌,柏玲,等.国际创新资源流动对区域创新的影响[J].中国科技论坛,2015(2):97-101.