朔州崇福寺

2017-03-02张兵

张兵

崇福寺位于山西省朔州市朔城区东街,创建于唐高宗麟德二年(665年),因其庄严古朴的建筑艺术特色、栩栩如生的彩塑壁画、丰富多彩的文物藏品赢得世人注目,被誉为集地上地下文物精华于一体的古代文化艺术宝库。1965年5月24日,崇福寺被山西省人民委员会公布为省级第一批文物保护单位;1988年1月13日,被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

寺院特点

崇福寺坐北朝南,南北长200米,东西宽117.6米,占地面积235200平方米,五进院落,十座殿宇,规模宏大,布局严整。山门以内,古槐如盖,松柏交荫。各具特色的五重大殿布列在中轴线上,由南向北依次为:金刚殿、千佛阁、大雄殿、弥陀殿、观音殿。钟楼、鼓楼、文殊堂、地藏堂东西对称,位于中轴线两侧。前三进院落建筑为明代在唐代原址上重建,保留了前楼后殿式的唐风遗韵。后两进院内两座大殿均为金代原建,是全寺的精华。主殿弥陀殿,气势恢宏,古朴劲健,巍峨壮观,结构独特。其梁架结构采用了断柱负重、斜梁支撑等技术,历经900年岁月沧桑,安然无恙,可谓全国古建筑惟一的奇构;金代门窗格扇,棂花精巧华丽,雕工技艺精美,图案式样繁多,是我国宋、辽、金建筑中格扇遗存最精致的实例,而且保存完好,难能可贵;塑像、壁画、琉璃脊刹、牌匾雕花大多为金代遗物,荟萃一堂,是我国早期木结构建筑中金代建筑的典型范例。次殿观音殿采用金代典型的“减柱造”做法,创造性地运用人字斜梁,梁架比例适度,结构合理,用材得当,是我国古代建筑史上的一个创举。

修建历史

据清乾隆版《朔州志》记载,崇福寺大藏经阁始创于唐高宗麟德二年,如今虽已不见其踪影,但崇福寺依然能看到唐代寺庙的格局。辽代,崇福寺成为地方衙门所在地,名曰林衙太师府。辽统和年间(983-1012),寺内“灵光屡现,居人不安,复为僧居”,遂改为林衙寺。

至金代,开国侯、朔州节度使翟昭度奉敕特建弥陀殿,崇福寺进入空前的鼎盛时期。金熙宗皇统三年(1143年),翟昭度“于大雄殿后又建弥陀殿七间,东西禅廊各三楹,正南立衹园牌坊一座,围以宫墙而规模更加式廓,方寺之盛也。”工程历时十年告竣。现存弥陀殿无论形状、结构和营造手法,还是大木结构、殿顶脊饰瓦件、殿内塑像壁画等,皆金代原件,恰好与史料档案记载吻合。殿顶琉璃鸱吻、武士走兽等饰件均由附近代州崞县(今原平市)工匠烧造。殿内供奉“西方三圣”,使崇福寺变为一座净土宗的佛刹,与当时塞北名刹大同华严寺、善化寺齐名。

元代,浙江無一宝公禅师住持崇福寺,名声闻达于世,朝廷特颁《大藏尊经》一部纳入藏经阁,并敕命特建瑞云堂(观音殿)三间。无一禅师勤于募化,广筹善款,对寺内建筑全面整饬,开创了崇福寺大修之先河,崇福寺的社会声望大振,鼎盛景象甚至超过金代。

元末战乱,崇福寺遭到毁灭性破坏,大殿被占为粮仓,寺僧四散,建筑凋零,塑像和壁画任其污损。明洪武十六年(1383年)永平侯谢成奉晋王朱棡之命,出巡朔州,见此寺建筑摧崩,圣像损坏,遂令将囤粮搬运一空,命诸匠即日兴工,并指派地方官吏监修恢复。金刚殿、千佛阁、文殊堂、地藏堂、大雄殿等均在唐代基础上重建,保留了唐代建制。寺僧也倾己囊之资,补残葺缺,妆修塑像,油饰门窗,崇福寺又重新振兴起来。崇福寺能保存至今,这次大修是非常关键的一次。明末崇祯四年(1631年),朔州知州翁应祥将崇福寺——林衙古剎列为朔州八景之首。

至清代,随着佛教影响的减弱,崇福寺的状况较前明显衰落,殿宇修建拆东补西,以大改小。清光绪年间《重修崇福寺碑记》记载,清末曾有拆毁朔州巨构广福寺钟楼,取其木柱支撑弥陀殿的事件。到民国初年,寺侧禅房僧院、木店铺屋被寺僧典当殆尽,寺院一片颓败景象。所幸中轴线上的10座殿堂楼阁傲经风霜,历经七次五级以上地震的冲击,依旧巍然挺立,保留至今,实属难能可贵。

民国时期,烽烟四起,民不聊生,朔州经济文化备受摧残,崇福寺也日渐凋敝,寺院杂草丛生,垃圾四散,地面增高,殿宇建筑危在旦夕。

新中国成立以后,崇福寺以其特有的艺术价值受到党和政府的重视,国内著名古建筑保护专家祁英涛、罗哲文等多次到崇福寺考察、测绘。1952年,山西省人民委员会批准成立了崇福寺文物保管所,专门负责寺院管理、维护和修缮工作。1953年有关部门对观音殿进行落架大修,1958和1962年又先后重修三宝殿、千佛阁、钟鼓二楼和文殊、地藏堂。经过修葺残缺,弥补垣墉,绿化环境,整洁寺容,崇福寺面貌大为改观。1987年,弥陀殿出现后檐沉陷、柱子走动、梁袱歪斜等险情,建筑构件劈裂折断,殿内塑像倾斜折损,殿顶脊瓦变形凸凹。为保护这一古建瑰宝,经过省市有关部门周密勘察、测绘和设计,国家文物局批准实施落架修缮,工程于1987年5月17日开工,1991年11月12日竣工,历时近6年,耗资350万元。在修缮过程中,本着修旧如旧,尽可能保持文物原状的原则,原件重装,残损构件加固后继续使用,保持崇福寺金代建筑的原貌和原构。修缮后的崇福寺,古朴苍劲,重新展现出我国辽金建筑的壮丽雄姿。

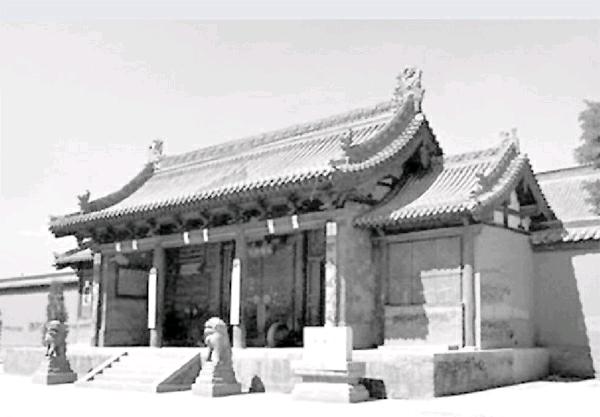

崇福寺山门

弥陀殿

弥陀殿是崇福寺的主殿,如历史巨人一般,雄冠全寺,巍然独立。大殿位于寺院中轴线上的第四进院落,建筑年代全寺最早,距今已有870年的历史。该殿殿顶、殿身、台基三部分,高宽适度,比例匀称,极富古建筑美感。殿顶为单檐九脊歇山式,脊刹距地表高达21 米,是全寺最高的建筑。殿身面宽七间41.3米,进深四间八椽22.7米,面积938平方米,是我国现存辽金时代规模最大的三大佛寺之一,仅次于辽宁义县奉国寺大殿和山西大同上华严寺大雄宝殿,居第三位。台基东西宽48.72米,南北深29.84米,面积1453.8平方米;月台东西宽34.42米,南北深11.2米,面积385.5平方米,总占地面积达1839.3平方米。更令人惊叹不已的是,它的梁架斗栱、琉璃脊饰、塑像壁画、门窗匾额等均为金代原物,是一处集金代多种建筑艺术特点于一体的殿堂。

梁架雄浑博大。弥陀殿宏大的梁架结构为我国早期木结构古建筑所独有,显示出它独领风骚的时代风格。殿身用檐柱一周22根,内柱一周10根,构成了全部梁架的基础。檐柱高6米,内柱高9.57米,并由内柱把全部梁架分为内槽与外槽两部分。内柱又称金柱,前槽的金柱之下,垫以覆盆状柱础,凸雕缠枝牡丹花,图案繁缛华丽,刀工精致细腻,为金代柱础中的精品。为了塑造设立巨像,殿内不设平棋藻井,代之以三幅14米高的彩绘背光屏,弥补了佛殿装饰简单的不足。殿内平面布置上,采用辽金时期新兴的“减柱法”,将前槽金柱减去两根,当心间大额枋跨度达14米之多,有效地扩大了殿内空间,为佛事活动提供了宽敞的环境。大额枋与大内额之间,又以两个驼峰、两个叉手支垫,形成复梁式结构,大大加强了横梁的承重能力。在外檐斗栱和内柱之间,设置乳袱、丁袱承重,形成严密刚劲的外槽承重体系。转角处大角梁和仔角梁叠压,续角梁和丁袱、乳袱交构于角金柱之中,有效地减除了翼角下沉的隐患。这种设计结构合理,用材经济,荷载传递有力,是别处所没有见到过的。为稳固柱身,设计者还把东西两稍间的丁袱、乳袱以及后槽乳袱等,增加为上下两根,增强了外槽梁架的抗倾覆能力。内槽梁架在前后槽柱头枋之上架四椽袱,袱上设驼峰、大斗承托平梁,平梁上设和沓、侏儒柱、大斗、叉手等承托脊枋和脊檩。梁栿两端又有托脚支撑,各檩之下有攀间相互联系,可谓面面俱到,严丝合缝,煌煌巨构,浑然一体。殿内顶部虽为“彻上露明造”,但梁架构件均予彩绘,重用红、绿、白、兰等色,图案以龟背纹、草叶纹、云纹为主,线条粗犷,气氛浓郁。彩枋之下留有金代皇统三年(1143年)以来的修建题记10处,这些题记为弥陀殿的创建年代提供了确切证据。殿顶屋面举折平缓而舒展,具有典型的辽代建筑特点。

在唐代基础上重建的大雄宝殿

斗栱庞大雄健。弥陀殿檐下四周,设有庞大雄健的斗栱,用以承托远挑的屋檐,减少梁枋上的净跨荷载,增强殿宇雄伟壮丽的美感。宋金时期的斗栱称为铺作,弥陀殿斗栱总高度为柱高的三分之二,分为柱头铺作、补间铺作、转角铺作、山面铺作四种类型,打破了一般殿堂斗栱铺作雷同的常见作法,形成了弥陀殿庞大华丽的斗栱体系。斗栱的布置,除柱头一朵外,柱与柱之间普拍枋上设补间斗栱一朵,四角又以两个柱头斗栱拼合在一起,成为转角斗栱,布列灵活,华丽与简朴的搭配恰到好处,相互陪衬,愈显宏伟。在柱头和补间斗栱当中,弥陀殿大量施用了始于辽、盛于金的斜栱。与前期辽金建筑如大同善化寺三圣殿、大雄宝殿不同的是,弥陀殿的斜栱不仅用在补间,而且用在柱头。据山西古建筑大师柴澤俊考证,“柱头用斜栱者,弥陀殿盖为最早实例。”这种斗栱结构严密、庞大华丽,既扩大了负重面积,又增加了建筑的美感,是金代建筑中斜材运用的代表作。

屋面装饰瑰丽。弥陀殿的装饰也同样迸射着金代艺术火花。殿顶椽飞之上均由辽金时代特有的勾纹长砖覆盖,避免了木质望板易于腐朽的弊病,足见当时匠师们期望弥陀殿垂之久远的良苦用心,是我国建筑史上一次大胆尝试。栈砖以筒板瓦覆盖,四面用黄、绿两色琉璃瓦剪边,并于前后坡各饰三个菱形图案作为装饰,打破了殿顶清一色的沉闷气氛。檐头琉璃滴水施绿釉,宽阔的口沿饰以水波纹,形成一周起起伏伏的水波纹带。瓦当正中雕莲花一朵,莲蕊中饰一代表佛的梵文字。水波之中再插上朵朵盛开的荷花,饱含殿宇恒久免遭火患之险的期盼。

殿顶由正脊一条、前后垂脊四条、戗脊四条构成古建筑中较高级别的九脊歇山顶。各脊由特制的瓦条砌筑,经久不废。正脊东西两端饰以巨大的琉璃盘龙鸱吻,色彩鲜艳,高达3.2米。正脊之中,竖以巨刹,刹体下部南北两面堆塑韦陀状神像各一。天神之上,为仰莲长方座,座上为金光刹柱,托以宝瓶莲珠直插蓝天。脊刹与东西两吻之间,对置大力士各一,姿势稳健,千年不动。垂脊之端,置以巨形兽头。四翼角翘以龙头,竖有天女各二,角檐之下悬以风铎各二,与檐下两周风铃衔接,微风过处,铎音浑沉,铃声清越。

据脊筒铭文所记,弥陀殿的所有琉璃饰件,均为金代代州崞县工匠武春男等人于皇统七年(1147年)烧造。这些精美的琉璃艺术珍品,历经870个寒暑冻融,风雨侵蚀,至今质地精致,色灿如新,充分显示出金代山西工匠高超的琉璃烧造技艺。

此外,弥陀殿彩塑高大逼真,壁画色彩富丽,门扇棂花样繁多,牌匾、木雕、书法、绘画等绝大部分都保留金代原物,历久弥新,英姿不减,是我国早期木构建筑中集多种艺术杰作于一殿的典型范例。

观音殿

观音殿是崇福寺的第二大殿,位于弥陀殿北侧的第五进院落,是寺内最后一座殿宇。殿基前面建有月台,与弥陀殿台明相联,很像是两殿之间的甬道。殿身面宽五间23.2米,进深三间六椽14.64米,面积340平方米,单檐歇山式屋顶。殿的前檐当心间悬“观音殿”竖匾,是明景泰四年(1453年)威德将军京兆杜学文所书。殿身前檐明间次间装格子门,其余均筑以厚壁。殿内前槽金柱全部减去,平面布局与大同善化寺金代建筑大雄宝殿相似。后槽四根金柱依坛矗立,位于塑像基座两侧,不引人注目,殿内空间显得异常宽广,礼佛活动更为方便。殿身檐柱之上有兰额和普拍枋绕周联系,施斗栱承托屋檐。斗栱六铺作,单抄双下昂,昂为批竹式,柱头斗栱上耍头亦为下昂形,斗栱形状、制作手法与弥陀殿相同,同为金代所造。

楼檐舒展,翼角如飞的钟鼓楼

观音殿在建筑史上的突出成就是梁架构造的改进,主要特征是采用了两重人字形叉手,四椽袱对乳袱用三柱。由于殿内金柱减少,梁架结构的布局发生变化,极富创造性。除在平梁侏儒柱两侧用叉手外,还在平梁前隅下部的四椽袱也用了巨大的人字形叉手,前后各横跨两椽,把前槽金柱(已减去)上的殿顶荷载,通过叉手斜向分散在前槽四椽袱两端,然后传递到前檐柱和后槽金柱上,大大减少了跨度10米的四椽袱上重量荷载和弯曲力矩,结构合理,简洁精炼,是我国古建筑史上在结构方面的大胆创新。梁架中角梁后尾的处理,简洁而巧妙,角梁压在平檩之下,无抹角梁与搭牵之类承托,榫卯严实,受力得当,避免了翼角下垂的弊病。此外,殿内雀替、和沓、驼峰、搭牵等构件的衔接严密、处理得法,达到无睱可寻的精妙地步。八百多年前,我国建筑匠师就运用自己的智慧和技巧,创造出来这样的结构形制,无疑为研究我国古代建筑史和建筑结构力学、证实我国古代建筑科学成就提供了重要的实物档案。

虽然在观音殿内未发现创建年代的相关题记,但据专家考证,其结构、形制和建筑手法的时代特征颇为显著,与弥陀殿同为金代遗物,是崇福寺仅次于弥陀殿的一座重要古代建筑。