重庆市渝东南生态保护发展区交通可达性研究

2017-02-28郑稚棚吴凤敏张斌黄河柳旭蕾卢娅

郑稚棚 吴凤敏 张斌 黄河 柳旭蕾 卢娅

摘 要:文章借助GIS软件平台,运用栅格成本距离加权算法,全面考虑交通要素(公路、城市道路、农村道路等)、自然地表要素(陆地和水域)及地形要素(坡度),分析渝东南生态保护发展区交通可达性特征(县域、镇域),结果表明:渝东南生态保护发展区整体交通可达性较低,3 h交通圈层总面积不到全域总面积的25%,通达性在政府驻地及其附近区域最高,向外逐渐呈放射状递减的趋势,变化以平地较高,随着坡度增加而逐渐降低。

关键词:道路通达性 渝东南 时间成本 成本距离加权

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)10(a)-0003-04

Abstract: This paper usedtime cost weighted method to calculate the road accessibility of county and town based on road factors (high way, urban road and country road), natural surface factors (land and water area) and terrain factor (slope) in Southeast Chongqing. The result shows that, the area of 'Three Hours'road accessibility is less than 25% of total area of Southeast Chongqing. The study also finds that high accessibility areas area concentrated in seat near by the government and the road accessibility decreases with the increase of slope.

Key Words: Road accessibility; Southeast Chongqing; Time cost; Raster cost weighted

可達性的概念是Hansen在1959年提出的,认为可达性是一种特定的交通系统从某一指定地点到达另一指定地点的难易程度[1]。可达性是反映交通成本的基本指标[2],是理解社会、经济和政治观点的基础[3]。国内外对可达性的研究对象为高速路网、城市环形公路、铁路网、航空以及城市或区域综合道路网等。对于交通可达性而言,其测量指标为交通成本,评价指标包括:距离、时间和运输成本[4-12]。

国内外学者对于可达性的计算一般采用矢量数据,通过计算直线距离、缓冲区或利用交通线路图进行拓扑变换来计算某一区域的空间可达性[13],这些方法计算结果均为网络线状结构,不能对区域范围的面状空间对象进行通达性分析,此外,也没有对区域自然条件进行考虑,与区域实际交通情况差异较大。基于栅格数据的成本加权距离计算方法可以很好地解决可达性测度中的以上问题。王振波提出运用栅格成本加权距离算法计算全国县(市、区)域单元的空间可达性并进行区域划分,进而探讨中国大区域交通可达性与人口分布的关系,为区域规划、交通规划和中国人口配置提供科学依据[3]。

该文借助GIS软件平台,基于时间成本距离加权的方法,全面考虑交通要素(公路、城市道路、农村道路等)、自然地表要素(陆地和水域)及地形要素(坡度),分析渝东南生态保护发展区交通可达性区域特征,为交通规划、经济和人口布局配置提供科学依据。

1 研究区及研究方法

该文以重庆市渝东南生态保护发展区6个区县(黔江区、武隆县、酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县、石柱土家族自治县、彭水苗族土家族自治县)、192个乡、镇、街道为研究单元。研究采用第一次全国地理国情普查数据(道路交通数据、水系数据、行政区划数据、政府驻地等资料,数据截止时间为2015年6月底)和1∶5万DEM数据。其中道路交通数据包括公路、城市道路、乡村道路等;水系包括河流、湖泊及水库。

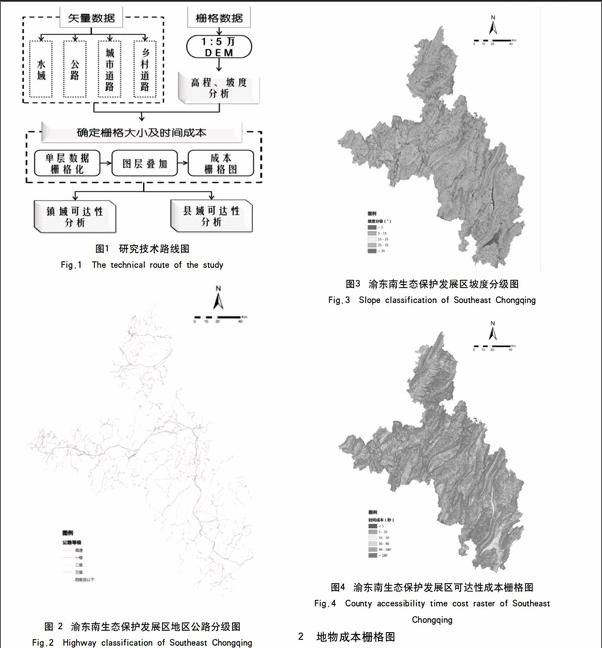

该文对区域可达性的计算定义为在一定时间内,从该区域内区县或乡镇街道驻地出发向周边出行的平均距离,研究将区域地表类型分类两类,陆地和水域。陆地按照出行方式分为车行和步行两种,其中,车行速度与道路类型和道路等级相关;假设除道路外的陆地可以向任意方向出行,出行方式为步行,步行速度主要受坡度影响,按照不同坡度等级设定步行速度。为尽可能提高计算精度,像元大小选定为25 m×25 m。研究技术路线如图1所示。

2 地物成本栅格图

该文时间成本设定为平均出行25 m大约所需要的秒数,即:time_cost=90/speed,具体速度设定如表1所示。其中,公路出行速度设定结合《中华人民共和国行业标准:公路工程技术标准(JTG B 01-2014)》以及渝东南生态保护发展区实际情况,采用最高速度限制方法,高速公路设定为120 km/h,其余各级公路分别为100 km/h、80 km/h、60 km/h、40 km/h、20 km/h等;城市道路按照主干道、次干道和支路,速度分别为80 km/h、60 km/h、40 km/h;乡村道路按照道路等级设定为20 km/h、10 km/h、6 km/h;考虑到水域同样具有通行能力,水域平均出行速度为1 km/h。除道路之外的陆地,其出行速度按照坡度分级分别设定最高速度限制,考虑到大于35°人已经难以通行,因此将最高速度设定为0.1 km/h。

按照要求,将各矢量数据层进行时间成本属性赋值,并转为栅格数据,最后对各类时间成本值栅格数据进行空间叠加得到空间地物的时间成本栅格图(图1~图4)。图中显示,渝东南生态保护发展区可达性成本沿道路沿线最低(红色区域),集中分布于每个区县城区或镇区附近;其次为区域内部坡度小于15°的平坦地区(黄色区域),主要分布于渝东南生态保护发展区南部的秀山土家族苗族自治县的树枝状峡谷区以及酉阳土家族苗族自治县的中部南北向狭长谷地;可达性成本最高的地区为坡度大于25°的陡峭坡地(绿色区域)。

3 镇域可达性分析

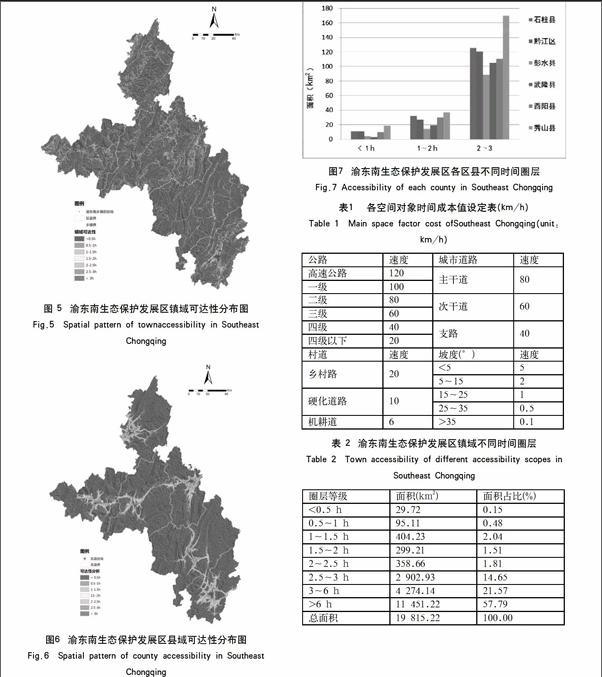

该文选取渝东南生态保护发展区192个乡、镇、街道为研究单元,以每个乡、镇、街道驻地具体位置建立POINT点对象图层,在ArcMap中利用cost distance工具,基于time_cost图层,计算出每个POINT点的成本加权距离,依据“3 h交通圈”目标,按照30 min时间成本对每个点的栅格成本加权距离图划出6个圈层(图5)。

从可达性数值分布来看,渝东南生态保护发展区 “3 h交通圈”总面积为4 089.85 km2,占区域总面积的20.65%,渝东南生态保护发展区镇域范围内30 min交通圈层面积29.72 km2,占渝东南生态保护发展区总面积的0.15%;1 h交通圈层面积124.84 km2,占区域总面积的0.63%;2 h交通圈层828.28 km2,占区域总面积的4.18%。

空间格局上,渝东南生态保护发展区镇域可达性最高区域主要集中在镇区及其附近区域,且各区县城区范围内的乡、镇、街道可达性较高,整体上形成了以乡、镇、街道驻地为核心,逐渐向外围呈射线状扩散。交通可达性较高区域沿道路分布,因此交通可达性可以直接反映道路分布情况。此外,在没有道路分布的区域,道路通达性以平地较高,随着坡度的增加而逐渐降低。

4 县域可达性分析

县域(区)可达性分析则以各区县政府驻地为POINT点,计算到达该驻地的时间成本,按照镇域分析的方法,以每个区县小于0.5 h、0.5~1 h、1~1.5 h、1.5~2 h、2~2.5 h、2.5~3 h共6个时间圈层,分别计算各个圈层的可达性面积(图6~图7)。

渝东南生态保护发展区交通可达性整体上较低,3 h交通圈层總面积不到全域总面积的25%,通达性在区县政府驻地及其附近区域最高,向外逐渐呈放射状递减趋势。其中,“1 h”时间圈层中,秀山土家族苗族自治县可达性区域面积最大,表明秀山土家族苗族自治县整体较为平坦,区域通达性较好;武隆县道路通达性最差,主要原因是道路在布局上主要分布于城区附近,向外围乡镇延伸道路较少,交通条件较为闭塞。

5 结论与讨论

渝东南生态保护发展区地处武陵山区腹地,由于地理条件的限制,交通较为闭塞,经济也较落后,目前仍然是重庆主城区较难辐射到的一个区域。因此对渝东南生态保护发展区的交通现状以及交通可达性进行分析,有利于后续交通布局及交通线路建设等,具有重要的实际应用价值。

该文借助GIS软件平台,运用栅格成本加权距离算法,对渝东南生态保护发展区镇域及县域可达性进行分析,成果可以为区域规划、交通规划提供科学依据。

该文在交通可达性分析方面还存在一些问题需要进一步研究探讨,首先文章对同一级别的道路采用了最高的速度标准,没有从实际情况考虑道路的通行速度;其次,对于时间成本的计算只考虑了道路、坡度及水域3个因素,没有从用地类型方面对交通可达性进行分析,这些都是今后研究需要进一步深入的方向。

参考文献

[1] Water G.Hansen.How accessibility shapes land-use[J].Journal of the American Planning Association,1959,25(2):73-76.

[2] 李平华,陆玉麒.可达性研究的回顾与展望[J].地理科学进展, 2005,3(24):69-78.

[3] 王振波,徐建刚,朱传耿,等.中国县域可达性区域划分及其与人口分布的关系[J].地理学报,2010,64(4):416-426.

[4] Dupuy Gabriel,Stransky Vaclav.Cites and highway network in Europe[J].Journal of Transport Geography, 1996,4(2):107-121.

[5] Li Siming,Shum Yiman.Impacts of the national trunk highway system on accessibility in China[J].Journal of Transport Geography,2001,9(1):39-48.

[6] Linneker B,Spence N.Road transport infrastructure and regional economic development:The regional developmenteffects of the M25 London orbital motorway[J].Journal of Transport Geography,1996,4(2):77-92.

[7] Murayama Y.The impact of railways on accessibility in the Japanese urban system[J].Journal of Transport Geography,1994,2(2):87-101.

[8] Gutierrez J,Gonzalez R,Gomez G.The European high speed train network:Predicted effects on accessibility patterns[J].Journal of Transport Geography,1996,4(4):227-238.

[9] Bowen J.Airline hubs in Southeast Asia:national economic development and nodal accessibility[J].Journal of Transport Geography,2000,8(1):25-41.

[10] 靳诚,陆玉麒,张莉,等.基于路网结构的旅游景点可达性分析:以南京市区为例[J].地理研究,2009,28(1):246-258.

[11] 张莉,陆玉麒.基于陆路交通网的区域可达性评价:以长江三角洲为例[J].地理学报,2006,61(12):1235-1246.

[12] Geertman S C M,Ritsema van Eck J R.GIS and models of accessibility potential:An application in planning[J].International Journal of Geographical Information Systems,1995,9(1):67-80.

[13] 曹小曙,阎小培.经济发达地区交通网络演化对通达性空间格局的影响:以广东省东莞市为例[J].地理研究,2003,22(3): 305-312.