创业意向—创业行为缺口缩减影响因素

2017-02-27赵倩董鹏伟吴应浩

赵倩 董鹏伟 吴应浩

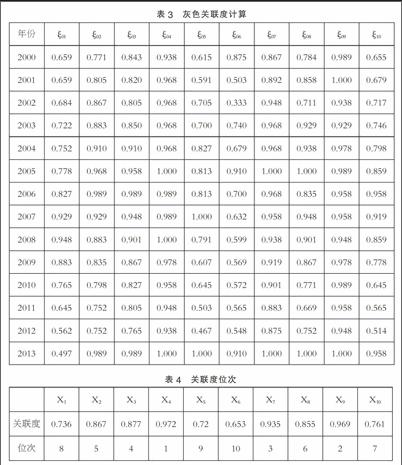

摘要:创业意向与创业行为为创业过程中两个关键环节,多数潜在企业家无法跨越这两个环节,导致创业失败,从而形成缺口。社会网络微观环境可以为潜在企业家提供其创业所需资源,同时也会影响个体的态度、感知与行为,个体决策过程影响因素多数都蕴藏于于社会网络之中,以社会网络微观环境为背景探究缩减创业意向-创业行为缺口的影响因素,可以更好地引导创业,发展创业经济。

关键词:社会网络;创业意向-创业行为缺口;缺口缩减因素

一、引言

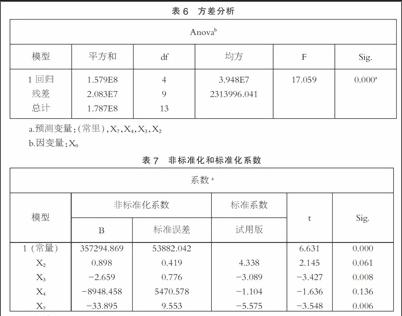

Cole提出创业为发起、维持和发展以利润为导向的企业的有目的性的行为,为创业者将其创业想法转化为实际行为的过程。创业意向是成功创业的必要条件,创业意向无法转化为创业行为的情况不能称之为创业。以往学者已经验证创业意向是成功创业的必要条件,可以预测创业行为,但是创业意向与创业行为之间存在时间差,这期间潜在创业者可能推迟或放弃执行创业行为,本文将从其形成因素着手,探究弥补创业意向-创业行为缺口的因素。

创业由个体特征与环境共同作用,本文主要从微观环境潜在企业家社会网络为基础来进行研究,当前更多研究关注如何构建利于创业的社会网络结构或拓展与深化社会网络关系,鲜有文献将社会网络用于创业前情景研究。

二、相关理论回溯

创业领域中最先关注的问题为企业家与非企业家之间的特征差异(Borland,1975)与人口学维度(Reynolds et al. 1994),但是从理论角度来看,这两种方式在方法论和概念问题上存在争议(Krueger et al. 2000)。根据Chell (1986)所说这两种方法并没有阐述清楚如何才能成为企业家,以Bandura (1977)的社会学习理论开始,提出来了一个解释创业行为的重要方法,即创业意向模型。该方法的关键因素是个人开始某种特定行为的意向(Shapero,Sokol,1982)。意向是影响行为的动力性因素,为某人潜意识将思想转化为行动的计划。因此,当人们开始某种行为的意向越高时,越有可能去执行某种行为。

创业领域研究多数人具有创业意向,创业成功与失败之间的差距取决于是否将创业意向转化为创业行为。所谓创业意向-创业行为缺口是指具有创业意向的人数与将创业意向转化为创业行为的人数之间存在一定差额,这部分人数差额称为创业意向-创业行为缺口。根据定义可知形成创业意向时会关注未来目标和行动,创业意向和创业行动之间原则上并不存在冲突,如果基于意向的行动被故意推迟,可能因为出现了新限制情况或个体偏好性发生了改变,从而导致个体推迟或放弃创业意向。对于新限制可能为政策、文化等方面的原因,当政策不支持或者文化对创业具有偏见时,处于这种背景中的人们不会选择创业,van(2013)对于少数民族地区的调查表明,当地人们具备优越的社会资本条件,由于其文化资本不支持其创业,因此他们没有利用其自身优势进行创业,说明了社会资本对创业的显著正向作用存在边界条件,文化资本是社会资本发挥应有效应的重要因素。但是这种政策或文化条件在短期时间内不会发生太大转变,正如Hikkerova,Samuel,Sahut(2016)所说如果创业选择是一个人所追求的意向目标,个人因素比经济和环境约束对该过程有更大的影响,影响创业意向的除去个体内部因素外,社会网络、家庭、创业教育等方面的影响,而社会网络作为个体归属的微观环境影响着个体内在某些因素,对个人创业意向具有重要影响,因此本文在社会网络微观环境背景下探索创业意向-创业行为缺口问题。

在美国有关新生企业家的研究发现一些人在将创业意向转化为创业行为过程中拖延了很长时间,Reynolds(2000)将之称为创业滞留阶段。一篇文章中引用了5个极端案例,潜在企业家在将创业意向转化为行动之前滞留了50年(Liao and Welsch,2008,p.112)。因此可以說创业意向是创业行为的必要条件,但不是创业行为的充分条件,没有创业行为又何谈创业,更不用提实现成功创业。在创业领域研究中,Ajzen(1991,2014)的计划行为理论(TPB)和Shapero and Sokol(1982)的创业事件理论(EEM)为主导理论,多数学者基于此种理论研究验证了如何形成创业意向(Schlaegel and Koenig,2014),但是有关创业意向-创业行动之间关系的研究最近几年才开始出现(Kautonen et al.,2015)。这些研究说明了形成创业意向对于创业行为的重要性,可以部分预测与解释创业行为,但是创业意向-创业行为缺口问题尚未被讨论清楚。

三、潜在企业家社会网络对创业意向的影响因素研究

创业意向没有转化为创业行为的可能原因之一为创业意向的持续性不足以支撑潜在企业家实际执行创业行为,因此首先探究创业意向的影响因素。由于本文主要考虑潜在企业家所处微观环境,即研究潜在企业家社会网络对创业意向的影响。因此本文都是在潜在企业家社会网络背景下探究创业意向影响因素,对于创业意向影响因素的研究尚处于探索时期,尚未形成成熟的衡量指标,学者们已经验证社会网络与创业意向之间存在关系。外国学者对于这方面研究较早,Reynods(1991)、Xin and Pearce(1996)和Kristiansen(2004)等学者证实社会网络是影响创业意向形成的外部因素。

(一)潜在企业家社会网络对创业意向的影响

国内外学者针对不同人群选取不同变量进行验证,Jennifer(2007)通过实证检验得出支持性强关系有利于提高创业意向,而弱关系与创业意向之间不存在显著性关系,而Inman(2000)却指出女性同时使用强关系及弱关系去获取创业技能及信息;Lau (2001)实证证明社会网络密度与创业意向呈正相关;钟王黎和郭红东(2010)使用Logistic回归方法对农民创业进行分析,也发现农民创业意向与亲朋好友中创业人数之间存在显著关系。随着研究不断深入,学者们逐渐加入测试变量,验证分析得出弱关系、商业交流机会、与企业家交往、网络规模、网络异质性和顶级节点的属性与创业意向之间存在显著性影响。

社会网络会影响创业者发现及利用创业机会,经由社会网络行动者了解间接创业经验、获取资源及鼓励,能降低潜在创业者所觉察到环境的变动性与不确定性(Reynodds,1991),从而可以提高创业者的知觉可行性,即当创业者对掌握环境的信心越强时,其知觉可行性越高,而Krueger (2000)的研究结果指出,知觉有利性、知觉可行性和行动偏好对其创业意向都有其正向显著的影响。然而,程智辉(2010)却从另一个角度对这个结论提出质疑,他通过结构方程模型进行实证检验得出大学生对创业的认知偏见与创业意向之间存在正向关系,但是认知偏见只对创业意向形成具有正向作用,对于成功创业会产生负面影响。后者对于创业认知方面的研究比前者更为全面,与实际更为贴切,现实中确实存在一些由于对创业形式把握不准确或受到他人错误的情感激励而进行创业的情况,但是他对于认知偏见的程度并没有明确,而且认知偏见对于创业过程中每个阶段的影响程度不明确。

学者们对中介变量的探索不断增加,他们从与社会网络相关的变量出发探测可能有效的衡量指标。王倩(2011)从信息的视角有效地将社会网络和创业机会识别结合起来研究,结果表明,个体网络、政府支持性网络对于创业机会识别有显著的正向影响。刘万利(2012)运用调查样本数据分析验证了创业机会识别对创业意向的显著影响。因此,可以得出社会网络可能对创业意向存在显著影响,而王莹(2011)讨论了社会网络四个特征都通过影响个体创业自我效能感进而影响其创业意向。

通过文献梳理可以了解到大部分学者都是在先前研究基础上逐渐加入更多的社会网络特征因素(图1),变量选取具有较大随意性,导致研究结论之间出现不一致;对于不同的社会网络变量区分度不明确,如与企业家进行交流,所证实的企业家是属于弱关系还是强关系并没有说明,导致各变量之间可能存在相关性,这样得出的实证结果必然存在弊端;另外主要考察了社交联系的频率、强弱关系,忽略了形成创业意向时,创业经验、从社会网络中所获取的信息,及与他人交流而产生的心理状态变化等都对于形成创业意向同样具有重要影响,因此越来越多学者关注社会网络对创业意向的间接影响。借助中介变量,将社会网络特征与创业意向之间的关系阐述的更加明确,多数研究针对大学生进行,因此结论对不同群体的适用性有待进一步验证;研究几乎都为横向研究,在创业意向形成到准备创业阶段会存在一定期限,在这期间有些人可能改变其创业意向,对于某些突发事件及其影响方面的研究尚未涉及。

(二)社会网络在创业意向形成过程中的中介作用

社会网络不仅通过自身及其所具有的优势特性对创业意向产生直接或者间接作用,同时社会网络在创业意向形成过程中也起到中介作用,即个人社会网络不仅有助于其自身产生创业意向,某些因素通过社会网络也会对创业意向产生作用。

社会网络中行动者具有不同经验,而这些经验信息可能蕴含着创业机会(Kirzner,1997),而且先验经验信息有利于增强寻求资源的能力(杨金,2006),从而对创业意向具有重要作用,即先验知识有助于提高创业意向(Shane,2000)。除了先验知识外,教育程度(陈雅媺,2001)、教育程度异质性(辛守仁,2004)越高,又有利于在社会网络中获取支持与信息,可以构建更加多元性网络,激发潜在创业者产生创业意向。

学者们不断深入探究社会网络与创业意向之间关系,由直接或间接影响转为中介作用(图2),所验证的变量不断增加,研究主体也呈现出多样化;很多研究都是针对某个研究对象,为了减少这方面的局限性,未来研究可以增加性别、年龄、教育程度等控制变量,以便分析差异性,从而丰富该领域的研究文献;对于先前未通过的验证假设应考虑是否受研究对象本身所具有的某些因素限制,这些假设有待进一步验证;另外个人社会网络层面变量可以进行提升,建立有关社会网络与创业意向之间关系的完善衡量指标。

四、社会网络对创业意向-创业行为缺口的调节作用

在人类行为研究中,学者发现创业意向对创业行为的解释力度为28%。但是Fink(2015)认为意向和行为之间的联系在创建新企业背景下更弱。在形成创业意向以后会产生很多与意志力相关的问题。创业意向只是停留在创业目标层面,而没有实际采取创业行为。之前研究分析中只关注了创业意向-创业行为两者之间的关系,而实际创业情况更加复杂,另外也表明创业意向短期预测效果比长期预测效果好。创业意向转化为创业行为可能需要跨越很长时间或甚至不可预测的时间,时间越长,需要越多的希求性认知才能驱动创业意向,而且在创业意向执行过程中错综复杂的任务和维度也可能导致拖延(Gelderen,Kautonen,Fink,2015),因此在创业背景下比其他背景中,创业意向-创业行为之间的联系更弱。

Gelderen,Kautonen,Fink(2015)基于计划行为理论和创业意向模型为基础,分析了与行动相关的情绪(怀疑、恐惧和厌恶)和自我控制对创业意向-创业行为的作用。结果表明自我控制在意向和行为之间起到显著调节作用,同与行动相关的情绪(怀疑、恐惧和厌恶)之间呈负相关。也就是说,当个体具有高水平自我控制力时,创业意向更有可能转化为行动。Hikkerova,Samuel,Sahut(2016)也构建了意志力层次结构模型,增加了变量自我决定、自我激励和抵抗不确定性,但是仍不能解释为什么多数人在最后一步失败和放弃他们的创业项目。对于创业意向-创业行为缺口问题应该进一步研究。

意志力有利于创业意向转化为创业行为(图3),如何激发意志力是值得探讨的一个问题,另外应探寻其他有助于创业意向转化为创业行为的因素。一些研究发现工作意志力与社会认知结构(包括自我效能感、预期结果、兴趣和目标)(Duffy,Bott,Allan,2013)和工作希望、积极性(Brown,2015)相关。Duffy,Douglass,Autin(2015)经过实证研究得出关注、控制、好奇心与自信与工作意志力之间存在显著性关系。根据前面创业意向的影响因素来看,有些因素会激发潜在创業者产生创业意向,如认知偏见但是可能并不会维持创业意向。

創业意向到创业行为主要因素之一为意志力,创业失败原因很大程度上可以归因于创业意向不足够强或不足以持续,不能支撑潜在企业家将创业意向转化为创业行为。潜在企业家创业影响因素多数与社会网络相关,当然也有宏观环境因素,在创业扶持背景下,多数政策对于创业有利,社会网络微观环境与潜在企业家创业关系更加密切,因此本文在社会网络微观背景下考虑缩减创业意向-创业行为的影响因素。前面章节中所提到的因素对形成创业意向发挥重要作用,如创业自我效能感,理论上讲创业自我效能感强的个体更有把握应对创业过程中所面临的问题,从而抓住机会、采取行动实现成功创业,通过社会网络行动者情感支持、资源支持及建议支持等可以提高潜在创业者识别机会和应对创业风险的能力,增强其创业自我效能感,有利于潜在创业者将创业意向转化为创业行为。另外社会网络中存在的创业经验可以为潜在创业者的创业行为策略提供建议与支持,这样可以更好地预测后续创业行为以及维持创业行为的可持续性,对于社会网络与创业意向-创业行为之间的关系需要进一步实证研究。

五、总结与展望

通过对社会网络与创业意向、社会网络与创业意向-创业行为缺口的文献整理,发现目前学者们有关这方面文献研究尚未形成系统性,对于创业意向影响因素目前处于探索时期,并没有完善的因素模型。未来研究需要进一步探究创业意向影响因素,尝试进行因素权重分配,了解创业意向的重要影响因素。

创业意向-创业行为缺口问题存在研究空白,目前鲜有学者基于计划行为理论和创业事件模型识别出意志力因素,对创业意向转化为创业行为这一问题进行关注,该问题的解决会是创业过程研究的重要突破。本文通过分析识别出社会网络可以增强潜在创业者的创业自我效能感、积累创业经验、提供情感支持等延伸与强化潜在企业家的意志力,同时增强潜在企业家获取资源的可靠性来帮助潜在企业家将创业意向转化为创业行为。这对于我国经济发展尤其是贫困地区发展具有现实意义,同时利于激发当代大学生的创业意向,切实进行创业活动,扶持经济落后地区发展。

参考文献:

[1]丁明磊,杨芳,王云峰.试析创业自我效能感及其对创业意向的影响[J].外国经济与管理,2009(05).

[2]蒋海燕.基于个人社会网络的女性创业意向影响因素研究[D].吉林大学,2013.

[3]马占杰.国外创业意向研究前沿探析[J]. 外国经济与管理,2010(04).

[4]钱永红.创业意向影响因素研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2007(04).

[5]汤勇,王福民,宋娟.个体社会网络与创业意向形成关系研究[J].软科学,2012(12).

[6]钟王黎,郭红东.农民创业意愿影响因素调查[J].华南农业大学学报:社会科学版,2010(02).

[7]张秀娥,金佩华,张桂莲.创业意向,社会网络与创业行为关系研究[J].企业研究,2014(01).

[8]Abell P, Crouchley R, Mills C. Social capital and entrepreneurship in Great Britain[J].Enterprise and innovation management studies,2001(02).

[9]Aldrich H.E, Martinez M.A. Many are called, but few are chosen: An evolutionary perspective for the study of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2001(04).

[10]Bandura A. Self-efficacy:The exercise of control[J].New York:Freeman.1997.

[11]Bird B.Implementing entrepreneurial ideas:The case for intention[J].Academy of management Review,1988(03).

[12]Birley S. The role of networks in the entrepreneurial process[J].Journal of business venturing,1986(01).

[13]Boissin, J.P., Branchet, B., Emin, S.,Herbert, J.I. Students and entrepreneurship:A comparative study France-United States[J].Journal of Small Business Enterprise,2009(02).

[14]Brown S D. On Statistical Wizardry, Construct Proliferation, and Other Challenges for Our Science[J].The Counseling Psychologist,2015(04).

[15]Davidsson P,Honig B.The role of social and human capital among nascent entrepreneurs[J].Journal of business venturing,2003(03).

[16]Duffy R D,Douglass R P,Autin K L. Career adaptability and academic satisfaction: Examining work volition and self efficacy as mediators[J].Journal of Vocational Behavior,2015.

[17]Gird A,Bagraim,J.,J.The theory of planned behaviour as predictor of entrepreneurial intent amongst final-year university students[J].South African Journal of Psychology,2008(04).

[18]Granovetter M. The economic sociology of firms and entrepreneurs[J].Entrepreneurship:The social science view, 2000.

[19]Greve,A.,Salaff,J.W.Social networks and entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2003(28).

[20]Hikkerova L,Ilouga S N,Sahut J M. The entrepreneurship process and the model of volition[J].Journal of Business Research,2016(05).

[21]Jennifer Sequeira,Stephen L.Mueller and Jeffrey E. Mcgee.The Influence Of Social Ties and Self-efficacy In Forming Entrepreneurial Intentions And Motivating Nascent Behavior[J].Journal Of Developmental Entrepreneurship,2007(03).

[22]Kautonen T, Gelderen M, Fink M. Robustness of the theory of planned behavior in predicting entrepreneurial intentions and actions[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2015(03).

[23]Krueger,N.F,Carsrud,A.L.Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned behaviour[J].Entrepreneurship & Regional Development,1993(04).

[24]Krueger, JR. N. F., Reilly,M. D., Carsrud, A.L. Competing models of entrepreneurial intentions [J].Journal of Business Venturing,2000(5-6).

[25]Light I, Dana L P. Boundaries of social capital in entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2013, (03).

[26]Liao J J,Welsch H. Patterns of venture gestation process: Exploring the differences between tech and non-tech nascent entrepreneurs[J].The Journal of High Technology Management Research,2008(02).

[27]Lüthje C, Franke N. The ‘making of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT[J].R&D Management,2003(02).

[28]Lubica Hikkerov, Samuel Nyock Ilouga, Jean-Michel Sahut.The entrepreneurship process and the model of volition[J]. Journal of Business Research,2016(69).

[29]Lu Xiao and Ming Fan.Does social network always promote entrepreneurial intentions? An empirical study in China[J].Neural Comput,Applic,2014(24).

[30]Mathews C H, Moser S B. Family background and gender: Implications for interest in small firm ownership[J].Entrepreneurship & Regional Development, 1995(04).

[31]Mele, A.R., Deciding to act[J]. Philosophical Studies,2000(01).

[32]Nahapiet J, Ghoshal S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[J].Academy of management review,1998(02).

[33]Powell W, Smith-Doerr L. Networks and Economic Life. The Handbook of Economic Sociology. N. Smelser and R. Swedberg[J].1994.

[34]Scherer R F, Brodzinski J D, Wiebe F. Examining the relationship between personality and entrepreneurial career preference[J].Entrepreneurship and Regional Development,1991(02).

[35]Schlaegel C, Koenig M. Determinants of entrepreneurial intent: a meta‐analytic test and integration of competing models[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2014(02).

[36]Van Gelderen M, Kautonen T, Fink M. From entrepreneurial intentions to actions: Self-control and action-related doubt, fear, and aversion[J].Journal of Business Venturing,2015(05).

*本文系贵州省软科学《贵州省营商环境对企业家创业影响及优化研究》(项目编号:黔科合R[2015]2005号)、贵州省人文社会科学重点研究基地喀斯特地区发展战略研究中心(课题编号Karst2016S01)的階段性研究成果。

(作者单位:贵州大学管理学院)