卧底的日常守则

2017-02-05毛亚楠

毛亚楠

作为一种极富神秘色彩的刑事侦查手段,我国刑事诉讼法有关卧底侦查的条款中,没有针对卧底侦查人员的细则规范。这是由卧底侦查的“保密”性质决定的,很多都是实践操作层面的问题“成就感”是维系广东省深圳市公安局龙岗分局缉毒警察冯景华做这份工作的主要支柱。他觉得这是件很“英雄”的事。

一位不愿意透露姓名的卧底警察称,像他这样随时可以卧底的人选正面临“断档”的窘境,原因是大情报大数据时代,徒弟们会觉得卧底的打法老套,而且风险非常大。

“老套”体现在卧底工作的各个环节,因为人力情报是最直接的情报,需要卧底人员切实地进入现场,忍受各种未知情况的考验。为抓捕外逃贪官,黑龙江省东宁市检察院卧底检察官王旭光四年间当过小贩、藏过菜园、熬过寒夜、送过快递、当过的哥、干过苦力等。而这些琐碎的情况,与人们在影视作品中看到过的“孤胆英雄”们的故事有一些差距。

没有像电影《湄公河行动》里彭于晏饰演的中国卧底警察方新武那样形如独狼只身卧底,冯景华告诉《方圆》记者,真正的卧底行动需要的是一整个团队的配合,而将毒贩逮捕往往只在“交易成功”的那一瞬间。执着、沉默和平凡,是大多数卧底的日常。

但高风险是真实的,同影视作品所展现的一样,卧底最怕身份暴露,卧底任务蕴藏着极大的危险性,因为多数情况下,卧底人员面对的是有组织的犯罪和穷凶极恶的罪犯,与他们打交道,是在“刀尖上跳舞”。因此人们称卧底为“影子战士”,“我们之所以看不见黑暗,是因为有他们竭力将黑暗挡在人们看不见的地方”。

卧底没有统一模式

当王旭光为了确定犯罪嫌疑人黑龙江省东宁县财政局企业股股长的周建功的真实去向,而所有的正面方法都无效后,他决定用卧底的方法来接近周建功的亲属。为了成功迷惑其亲属,王旭光造过“假身份证”“假驾驶证”,在周建功叔叔的公司当了两个多月“工地司机”后成功上位为“老板司机”。

同为卧底的警察“阿举”(化名)上交了自己的警徽和警服,身份从一名警察变成一名离婚的刑满释放人员,最重要的是他未来一段时间内不能再说和警察有关的术语,并且需要详记如今身份的家庭概况,父母子女、出生年月及爱好和年龄。“一个谎撒了得要用100个谎来圆”,心力的角逐无时无刻。

王旭光、“阿举”都只是卧底们的一个缩影,他们有警察、有检察官、有国家安全机关工作人员、有武警……他们唯有的共同点是具备“公职”身份和侦查权。而这个被影视剧塑造得十分神秘的群体到底有多少人,记者根本找不到具体的数据统计。

在实务界人士看来,卧底没有统一模式,不像做数学题有公式可照搬。他们必须掌握犯罪分子的套路,学会观察对方的表情神态,能表演“见到钱的贪婪”,张口能说黑话。除此之外还必须具备过硬的心理素质,否则当对方将枪口抵在你的脑袋上时,只会“胡侃”是帮不上多大忙的。

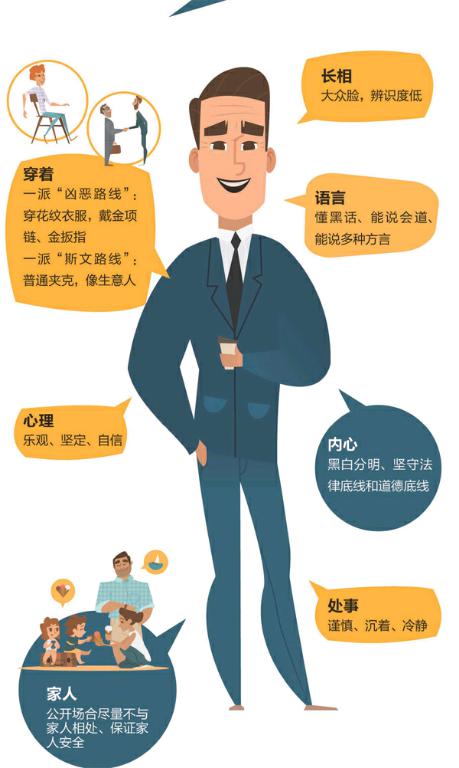

卧底也一样,每人有每人的风格。冯景华走的就是“清新路线”,他有张爱笑的“大众脸”,性格开朗像邻家男孩,因“辨识度低”的特质曾有过抓捕同一个毒贩两次都没有被对方认出来的情况。

但昆明市公安局缉毒支队一大队的副大队长傅肃州却是“凶恶路线”,他卧底多年保留下来的习惯则是“穿花纹衣服,戴金项链、金扳指”,因自己不高的身材又长得一脸横肉,打扮和长相加起来,就算他掏出警官证来,也没有人相信他是警察。

“进单位大院前下意识地回头观察,不喝别人给的饮料,不陪老婆孩子逛街”这些常识倒是他们共同的准则。还有“能说会道”的共性——这几乎是天赋。

老傅在昆明生活二十多年,能说一口流利的昆明话,但因工作所需时常要扮演江浙老板的角色,他必须规避昆明口音说普通话。除此之外他还会说湖南话、江西话和上海话,并听得懂闽南话。

但这些都是他做杂货生意的妻子所不知道的事情。家里人甚至搞不清楚他到底在公安局的哪个部门里工作。十多年前,老傅曾开过一次家庭会议,跟妻子和儿子“约法三章”:不能一起出现在公共场所;在公共场所遇见不准打招呼;每次电联,如果说“我有事”就不能再追问。为了保护家人,老傅甚至卖掉了单位家属区的房子,他担心住址容易暴露身份,且每次卧底任务结束,老傅习惯开车绕几圈,确定没有了“尾巴”才回家。这些都是一般家庭生活所没有的细节。

而王旭光卧底时候有了苦闷只能和反贪局长打电话倾诉,家里人只知道他外出办案,至于去哪里办什么案子一概不知。2012年的整个春节期间,他都在犯罪嫌疑人父母家附近摆摊。除夕夜鞭炮声一响起,他甚至有想痛哭一场的冲动,但他必须要掩藏内心的真实感受,强装高兴打个电话回家问候。

这是属于卧底们的日常,没有刀光剑影,飞车追逐,只有忍耐、等待和观察。

卧底在法律上的身份定位

傅肃州不喜欢被人称作是“卧底”,他认为“这很不专业”,他还是习惯叫自己的工作是乔装侦查、特勤等,“这样听着正规”。

中国人民大学法学教授何家弘告诉《方圆》记者:“卧底的确是很通俗的叫法,不是严格的法律概念,它的官方表达是秘密侦查,而卧底是秘密侦查手段中的一种。”

有关卧底的运用由来已久,其历史可回溯到春秋时期。《孙子兵法》就用独立篇章对“用间”进行了详细描述。众所周知,“西施亡国”的典故,即是越王勾践为复国使用的计策。春秋战国时期,秦国的“吿奸”制度可视为卧底侦查的雏形。其后至今,卧底侦查一直是国家刑事侦查方法体系中的一个重要组成部分。

现代社会的卧底侦查主要运用于对付日益增多的严重恶性犯罪。记者在采访中发现普通民众对卧底最直观的感受来自影视剧,例如电影《湄公河行动》中缉毒警察的卧底。虽然卧底的确是缉毒警最常使用的侦查方式之一,但并非其专有,事实上,有侦查权的特定国家机关都可以实施卧底侦查,如公安机关、国家安全机关、检察机关及法律规定的其他特别机关。

例如涉嫌贪污罪的犯罪嫌疑人周建功潜逃后,负有侦查任务的东宁市检察院就委派王旭光进行了一系列的化装侦查。据东宁市检察院反贪局局长李晓林介绍,类似的卧底行为在反贪反渎侦查行为中并不少见,只不过因为“宣传得不多”而较少为外人所知。

广东省中山市检察院反贪局副局长吴韶毅也曾经使用过卧底的方法。为了获取一名国税局局长的受贿证据,他伪装身份应聘进入行贿人的公司,利用该公司老板与财务总监之间的矛盾,核对相关账目,发现受贿人与行贿人之间的关联,推动案件侦破。

国家安全机关也是广泛使用卧底作为侦查手段的国家机关之一。但由于其性质的特殊性,其具体的运用方式根本无法见诸于公众。

据记者了解,一般情况下,只有在重大案件通过其他侦查措施难以调查及抓捕重要犯罪嫌疑人时,才会启动卧底行动。卧底侦查有巨大的效益性。这种主动性强的侦查措施一旦成功,往往能收到极好的效果。如一些犯罪组织可能会因此被全部铲除,一些犯罪链条会被全部斩断,一些地方的某种犯罪可能会极大地减少,收到立竿见影的效果。

而参与这些卧底行动,大多数情况下,卧底人员并非一定要像影视作品中表现的那样只身潜伏对方阵营。如果冯景华要抓捕毒贩,他大多只需靠线人引荐,与毒贩见面,商量价格、交货地点,或者索性头一次见面即进行交易,而其他民警会在外围布控,时机成熟即实施抓捕。“当然也不排除边防缉毒武警里或者安全部门有这种长期卧底的可能。”冯景华说。而王旭光的卧底更只是通过各种身份接近犯罪嫌疑人亲属,从而找到犯罪嫌疑人的真正落脚处。

“虽没有‘放长线钓大鱼,但只要没有暴露侦查人员的身份,上述情况是属于秘密侦查范围的。”何家弘说。而一位不愿透露身份姓名的卧底人员则认为,中国法律没有针对卧底免于处罚的条款,是长期卧底不常存在的根本原因。

卧底的工作从来不是一个人的“独角戏”,而是多方主体的联合行动,需要指挥人员、外围人员等各方配合。从侦查实践来看,由于卧底侦查人员经常处在一个极其危险的环境,而且不能及时得到组织的支持,他们需要使用如监听、密录、密取等手段才能更好地收集证据,证明犯罪以发挥其作用。这就意味着,在卧底侦查中,手段的多样性会使卧底人员拥有较大权力,而这些手段也可能会严重侵犯公民的权利,因此,如何遴选出一名合适守法的卧底人员是整个侦查行动的关键。

成为“谎言大师”,心底要有一个春天

我国刑事诉讼法有关卧底侦查的条款中,也是只是进行了概括性规定,没有针对卧底侦查人员行为的细则规范。何家弘认为,这是由卧底侦查的“保密”性质决定的,很多都是实践操作层面的问题。比如在正式卧底之前一般要进行密集式训练,要通过一定的心理测验及一系列关卡,另外还需具备“不能诱人犯法”这一职业道德底线等。

卧底人员的选择并没有“一刀切”式的标准。面对不同的对象,应对的方式各不相同。

“阿举”之所以能在30名卧底候选人当中被选中,很重要的原因是其临危不乱的心理特质。面对任何危险情况,阿举都能做到无任何面部表情,这让人发现不了破绽。要经受住毒贩子的反复试探是卧底人员必须经历的关卡。卧底过程中,毒贩曾派人长期监视阿举的一举一动,知道阿举的身份是刑满释放,便经常问他在看守所、监狱及公安局的经历。还有一次派阿举去洗衣服,衣服中间夹了一沓钱,钱上还做了记号,等过后看记号没动,狡猾的毒贩才真正放下心来同阿举合作。

王旭光被选为卧底的程序也很简单,“本着自愿原则”,加上“自己擅长与这些人周旋,会角色扮演,口才佳,反应快,懂行话”。这说起来轻松,其实不然。李波告诉《方圆》记者,“卧底是一种‘反人性的工作。需要具有扭转、控制自己所有情感的能力,需要时刻知道自己在做什么,也需要时刻提醒自己的最高目的”。

卧底侦查任务如此高危艰巨,中国人民公安大学教授王大伟表示:“这些从事特殊侦查行业的英雄,性格特征最典型的就是正能量、坚定和自信。”

《方圆》记者从冯景华身上就能看到他性格里的朝气和乐观,他开玩笑告诉记者,如果时光倒退20年,他想做一名演员。接下来如果还有卧底侦查的工作任务,他也还是会毫不犹豫地参加,因为“角色扮演太过瘾了”,“破案又那么有成就感”,他更不会做写遗书再出任务的“蠢事”,“有了这样的心理暗示,什么事也做不好”。

王旭光为了查找一名潜逃十余年的腐败犯罪嫌疑人,五年时光,四次卧底,能够在各种心酸委屈中坚持下来靠的就是执着不服输的劲儿。

王大伟说:“他们是在刀尖上跳舞的人,如果他们要是没有自己的高兴,没有自己的幽默,心里没有一个春天的话,那么他们绝对经受不了这样的考验。”忠诚、勇气、杰出的应变能力、保密观念及献身精神等,这些都是做卧底需要具备的素质。

危险与诱惑

同毒贩做起“朋友”,时间久了,有时候碰到冯景华感冒或身体不舒服了,对方竟会关心起他的身体。这是做卧底时经常能碰到的情感冲突,所以,冯景华说,拥有黑白分明的价值观,是乔装侦查时在毒品世界里支撑下去的重要素质。

多数情况下,卧底侦查面对的是有组织犯罪,犯罪团伙组织严密、反侦察能力强且心狠手辣,卧底人员与他们打交道,是在“刀尖上跳舞”。但比这种情况更严重的是,卧底侦查人员本身的失控。

20世纪80年代发生在美国的“阿伯斯坎(ABSCAM)事件”可以表明失控的卧底有多危险。该事件中,一群FBI与诈骗高手合作,假冒阿拉伯富商,故意行贿政府官员,并录下全过程,以此作为控告的证据,不少政治要员被拉下水。这起事件引发了诸多争议,包括在FBI的探员行动中是否应该使用卧底,包括是否应设置诱人犯罪的圈套等引发了很多问题,成为美国政治史上的著名丑闻。

行使权力缺乏有效监控,是由卧底侦查人员身份的特殊性决定的。卧底人员有可能滥用双重身份侵犯无辜公民的权利,甚至主动参与违法犯罪。长期卧底的侦查人员,有时甚至会角色混淆,模糊自身行为合法与非法的界限,渐渐地可能会失去控制。实践中这种事情并不少见。

如贵州省六盘水市水域县公安局缉毒大队大队长周鲲,一个曾经令毒贩闻风丧胆,被悬赏100万元买其人头,并获“全国优秀人民警察”等称号的缉毒英雄。他在2002年7月至12月初,曾先后3次参与运输、贩卖毒品,蜕变为一名罪犯。后因其重大立功才被判处死刑缓期两年执行。法庭上,他为自己辩解时说:“我长期从事缉毒工作,与毒贩打交道,就必须买卖毒品,而买卖毒品也是为了打击毒贩。到最后,我甚至已经分不清自己到底是警察还是毒贩。”英雄到罪犯往往只有一步之遥,身份可能瞬间转换。

再如做卧底常会触及是否钓鱼执法、是否诱惑犯罪等违法的敏感界限。在具体过程中,卧底如果表现不突出,就很难受到犯罪组织的信任,难以掌握更多情报,因此,为了“表现突出”,获得信任,分寸又把握不好的情况下,也会使卧底的“钓鱼执法”出现过头而自身违法的情况。《南方都市报》曾报道的昆明铁路公安局在2002年一次专案行动中,卧底侦查人员在与对方“接头”等待的过程中,以“完成任务必须像个老板样”去嫖娼的问题就是最典型案例。

试毒是缉毒警在卧底过程中最常遇到的问题。4年前,北京便衣刑警宋名扬因卧底毒窝染上毒瘾的故事令人唏嘘。“这也是卧底最难的地方。”冯景华的技巧是,“会跟对方说,‘我还没跟你交易成功,最后却当吸毒给抓了,交易不做也罢”。“底线必须是要有的”,他告诉《方圆》记者,他的原则是“放弃”,机会还有下次,“可以变通的,没必要死磕”。但老傅见过无法蒙混过关的情况。一名从外地借调的禁毒民警在云南潜伏期间,在毒贩逼迫下,不得不与其一起吸食毒品,换取对方信任。案子告破后,这名民警疗养了很长时间才重新工作。

将在外,军令怎样接受

王旭光在卧底过程中,很多行为都需要在整个追逃小组的遥控、配合下完成,有了心理问题还要给自己的领导打电话诉一诉苦衷。但这样的密切有效地联系并不是在所有的情况下都能实现。有的时候,种种客观原因会导致卧底与组织失去联系。

电影《湄公河行动》里,方新武在抓捕行动中,竟遇到了杀死女友的仇人,冲动之下,方新武将其打死。虽然电影在方新武“出格”行动之前铺垫了大量细节,用来展现这一“非正义行为”的合理性,但还是难逃人们对卧底行为的追问。

多位有过卧底经历的侦查人员介绍,“不能诱人犯罪”是乔装侦查中必须坚守的底线之一。所谓诱人犯罪,指当事人原本没有违法意图,在执法人员的引诱之下,才从事了违法活动,国家当然不应该惩罚这种行为。即我们通常说的“钓鱼执法”,这种行为如果运用不当将诱发严重社会问题。钓鱼执法是政德摧毁道德的必然表现。

虽然刑事诉讼法有“不能诱人犯罪”的原则性规定,同时,其第54条正式确立了非法证据排除规则,涉及了卧底侦查中获得的证据如何适用非法证据排除规则的问题。但对于卧底侦查人员实施的犯罪行为如何评价,是学界争议颇多的问题。

《无间道》中的卧底警察陈永仁也一直被这个问题所困扰。他为了完成侦查任务,参与了黑帮的一些犯罪活动,如交易毒品、贩卖军火等。如果黑帮落网,陈永仁能否对其所犯罪行主张免责?由于法律中没有明确规定,陈永仁产生了沉重的心理负担和负罪感。而在现实中,陈永仁的困扰和复杂心境是很多卧底侦查人员的真实写照——不准干的和允许你干的几乎是一样多。

但无论如何,依法办案是原则。何家弘表示,“秘密侦查是不能免除侦查人员所做的犯罪行为的刑事责任的”,一切度量还要靠卧底人员个人的把握。