电针联合隔物温和灸法分期辩证治疗周围性面瘫临床疗效观察

2017-01-23杨树超

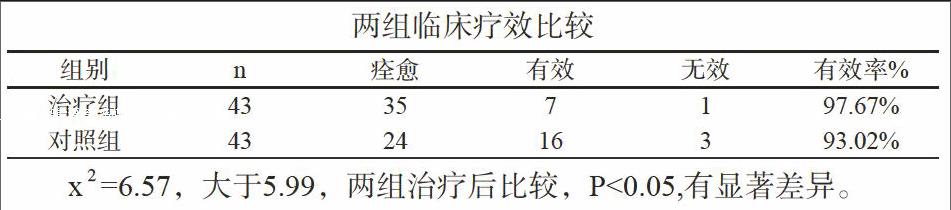

【摘 要】 目的:观察电针联合隔物温和灸法分期辩证治疗周围性面瘫临床疗效。方法:将86例周围性面瘫患者,按初诊先后顺序随机分为两组,其中治疗组43例,采用电针联合隔物温和灸治疗;对照组43例,只采用电针治疗。2周为一疗程,3个疗程后进行疗效评定。结果:两组疗效比较,x2=6.57,P<0.05,差异有显著性意义。结论:周围性面瘫早期治疗中在电针治疗基础上加上隔物温和灸能显著提高周围性面瘫的治愈率。

【关键词】 周围性面瘫 早期 隔物温和灸法 电针疗法

Bell麻痹(Bells palsy)又称特发性面神经麻痹、自发性面神经瘫痪、面神经炎等,其病因及发病机制尚未完全阐明,认为诱因可能系风寒、病毒感染和自主神经功能不稳等引起局部的神经营养血管 痉挛,导致神经的缺血、水肿[1]。本病发病突然,表现为一侧面部板滞、麻木、松弛,不能做皱额、闭目、耸鼻、鼓颊等动作,口角向健侧歪斜,病侧露睛流泪、额纹消失、鼻唇沟平坦,少数病人初起有耳后、耳下及面部疼痛等。临床一般将面瘫分为3期 :急性期,发病1周以内;恢复期,发病1周至3个月以内;后遗症期,发病3个月至半年以上。周围性面瘫为针灸治疗的常见病、多发病 ,据流行病学调查,此病的发病率在我国为4.25‰[2]。

周围性面瘫为临床多见病,因其病因不明确,西医对此只能抗炎、营养神经等对症治疗,治疗效果一般。电针是临床治疗周围性面瘫效果较好的治疗方法,根据临床治疗观察和相关文献报道,如宋晓莉等[3]运用电针治疗周围性面瘫58例,其总有效率为96.5%。但电针治疗也有其不足之处,如治疗时间较长,快者2-3周,慢者2-3个月,平均要1个月左右;完全治愈率还不够高,如宋晓莉等[4]运用电针治疗周围性面瘫58例,其治愈率仅为81%。此次研究将隔物温和灸和电针治疗相结合,在面瘫初期阶段可加速面神经缺血、水肿等病理状态的改善,从而减轻面神经的损伤,减少面瘫的治疗时间,提高面瘫的治愈率。

1 临床资料

1.1 一般资料:86例全部来源于2013.6~2015.6 来本院针灸科就诊患者,按初诊先后顺序随机分为两组。电针联合隔物温和灸法组(治疗组)43例,其中男性28例,女性15例;年龄在16-65岁之间,平均年龄(34.42±6.33)岁;病程在1周以内。单纯电针治疗组(对照组)43例,其中男性30例,女性13例;年龄在18-62岁之间,平均年龄(34.89±7.12)岁;病程在1周以内。两组患者在年龄、性别、病程等方面,经统计学分析均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准:参照《针灸治疗学》[5] 以口眼斜为主要特点,常在睡醒后发现一侧面部肌肉板滞、麻木、瘫痪,额纹消失,眼裂变大,露睛、流泪,鼻唇沟变浅,口角下垂并歪向健侧,患侧不能皱眉、蹙额、闭目、露齿、鼓腮;部分患者初起有耳后疼痛,或伴患侧舌前2/3味觉减退或消失,听觉过敏等症状。

1.3 纳入标准:(1)符合周围性面瘫临床诊断标准;(2)年龄在l5~65岁之间;(3)急性期(病程1~7 d)患者;(4)患者接受针灸治疗;(5)患者行为能力正常,能正确描述灸感的出现及消失;(6)签署知情同意书。

1.4 排除标准:有以下任何情况之一者,必须排除:(1)Hunt综合征患者;(2)患有糖尿病、高血压等慢性疾病并未接受正规治疗的患者;(3)严重的心、肝、肺、肾等器官功能障碍而影响治疗的患者;(4)其它原因所致的周围性面瘫(格林巴利综合征、耳源性疾病、腮腺炎、颌后化脓性淋巴炎、后颅窝肿瘤或脑膜炎、听神经瘤、小脑桥脑蛛网膜炎等)或各种原因导致的中枢性面瘫的患者(脑血管意外、肿瘤、外伤中耳炎等);(5)晕针者或对艾灸排斥者;(6)未签署知情同意书者。

2 治疗方法

2.1 对照组

电针分期辩证治疗方法:

选穴:风池,地仓,颊车,颧髎,四白,阳白,合谷。鼻唇沟歪斜加人中,不能蹙眉者加攒竹,乳突部疼痛加翳风,颏唇沟歪斜加承浆,舌麻味觉消失加廉泉。

针具选用东邦牌0.30mm粗细针,治疗仪选用华佗牌SDZ-IV型电针治疗仪。

在周围性面瘫发病1周内,即急性期内,只用浅针刺,不用电针,要求针刺手法温柔,以防止风寒之邪入里。第2周给于常规针灸治疗,并配合电针断续波刺激腧穴, 强度以面部轻微跳动, 患者自感耐受量为宜 ,能提高肌肉组织的兴奋性, 对横纹肌有良好的刺激收缩作用。第3周给于常规针灸治疗,并配合电针连续波刺激腧穴,可适当增加针刺及电针强度,但以患者自感耐受量为宜。3周后如疗效不佳可多用透针治疗,并配合电针疏密波刺激腧穴,以增加疗效。针刺和电针均为30min,每日1次。

2.2 治疗组

在电针分期辩证治疗方法上配合隔物温和灸法:中药方加味牵正散,药物组成:白附子、僵蚕、全蝎、川乌、草乌、威灵仙、半夏、陈皮、白及各10g。上述药物碾成粉末,加醋、蜂蜜调成膏状,制成直径约2cm、厚3~5mm的圆形药饼,厚度均匀,敷于牵正、翳风穴处。再用自制简易艾灸器将直径约1.8cm、长约4cm艾条(南阳国医艾绒有限公司)点燃后悬置距中药膏上方约2~3cm处,艾灸过程中不时将再无温度的艾灰去掉,随时保证艾灸与中药药膏之间间距及火候,以穴位皮肤泛红而不灼伤为度,温度以每个患者能忍受为度,治疗大约20~30min,每日1次。

2周为1个疗程,3个疗程后进行疗效评定。

3 疗效评估标准

参照《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[6] 中面神经炎的疗效标准制定如下:

痊愈:自觉症状消失,面肌功能恢复正常,表情肌运动时左右对称。

有效:自觉症状减轻,面部表情大部分恢复正常,额纹基本对称,仅笑时口角轻微歪斜,鼓腮、皱眉患侧稍差。

无效:治疗3个疗程后,症状体征无明显变化。

4 治疗结果

采用SPSS16.0统计分析软件处理。计量资料数据以均数(x )±标准差(s)表示,组间比较采用t检验;计数资料组间比较采用x2检验;等级资料组间比较采用Ridit分析。

5 讨论

现代医学对该病病因尚不完全明确,一般认为寒冷刺激、嗜神经病毒的感染或风湿性神经炎、茎乳突孔内的骨膜炎是其主要病因。局部营养神经的血管因受刺激而发生痉挛,导致该神经组织缺血、水肿、受压迫,局部缺血、缺氧,神经营养缺乏甚至变性而致病。

面瘫的早期病理变化主要是面神经缺血、水肿;晚期可致脱髓鞘、轴突变形、萎缩,尤以在茎乳孔和面神经管内的部分尤为显著。面神经的受损程度取决于茎乳突孔内急性炎性反应水肿的程度和持续时间,水肿越厉害,持续时间越长,面神经受损症状越严重,变性越严重,越难以恢复。所以早期加速炎性渗出物和水肿的吸收,是治疗的关键,直接影响面瘫患者的预后。

现代医学研究认为针刺具有加速炎症局部的淋巴和血液循环,促进新陈代谢,改善受损面神经和面肌的营养状况,从而促进面神经炎和水肿的吸收 。有研究表明[7] 面瘫急性期用针灸给一个很弱的良性的刺激量,可以使患处局部琥珀酸脱氢酶、乙酸胆碱活性增高,酸性磷酸酶活性下降,神经突触的联接随之增强,肌肉的活动性升高,从而能使神经兴奋,增强肌肉纤维收缩,刺激血管运动神经,改善面神经炎症局部的血循环,促进面神经炎症和水肿的吸收,能缩短面神经受压缺血时间,减轻面神经的变性程度,从而提高治疗效果。也有研究表明[5],针刺可使面部的红外热像图发生变化;激光多普勒血流仪测定表明针刺可使面部的血流量增加;这些都有助于面部水肿的吸收,增加营养代谢,促进面神经的早期恢复。

艾灸有“艾火彻内,开郁通滞”的作用。根据“邪之所凑,其气必虚”,“寒者温之,热者寒之”等治疗原则,灸法治疗面瘫是非常适宜的。艾条温和灸直接作用于局部,通过持续温热效应,可改善局部微循环,降低炎性细胞因子浓度,促使水肿吸收。

从这次临床观察数据表明,在周围性面瘫早期治疗中在针灸治疗基础上加上隔物温和灸能显著提高周围性面瘫的治愈率,有较强的实用性和推广价值。

参考文献

[1] 吴承玉.现代中医内科诊断治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2001:492—493.

[2] 周贤刚,钟渠,肖林.面瘫中医证型及疗效与面神经兴奋阈值的相关性研究[J].中华中医药杂志,2008,23(12):1099—1102.

[3] 宋晓莉,杨新玲. 针灸配合电针治疗周围性面瘫58例[J]. 陕西中医学院学报. 2008, 31(6):50

[4] 杜元灏,石学敏.中华针灸临床诊疗规范[M].南京:江苏科学技术出版社,2008

[5] 王启才.针灸治疗学[M].北京:中国中医药出版社,2003:69

[6] 孙传新.临床疾病诊断依据治愈好转标准[M1.北京:人民军医出版社,1998,198.

[7] 谢志平,张志强.针灸治疗急性期周围性面瘫75例[J].陕西中医.2009,30(7):878—879

作者简介:杨树超,男,1972-11-06,浙江省湖州市,副主任中医师,本科,研究方向:针灸。